13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

Автор:Катанский А. Л.

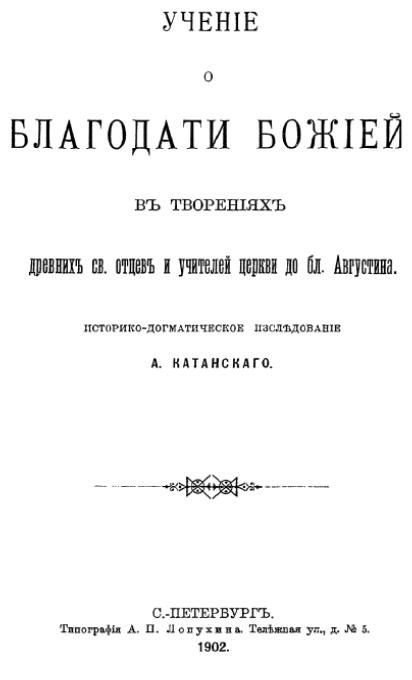

Катанский А. Л. Учение о благодати Божией в творениях Святых Отцов и Учителей Церкви до блаж. Августина

Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.

УЧЕНИЕ

О

БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ

В ТВОРЕНИЯХ

ДРЕВНИХ СВ. ОТЦОВ И УЧИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ ДО БЛ. АВГУСТИНА.

ИСТОРИКО-ДОГМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А. КАТАНСКОГО.

С.-ПЕТЕРБУРГ.

Типография А. П. Лопухина. Тележная ул., д. № 3.

1902.

Извлечено из «Христ. Чтения» за 1900 — 1902 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ.

Общее учение о Боге Освятителе.

Учение о Боге Освятителе, как третий отдел догматического богословия; постепенное объединение частей этого отделав одно целое (1—4). Основные начала для всего трактата о Боге Освятителе (4—15) 1 — 15

Догматическое учение о благодати Божией.

Общая характеристика раскрытия сего учения в творениях древнейших отцов и учителей церкви до бл. Августина в сравнении с последующим раскрытием на западе после бл. Августина. Задача исследования и план его. 17—21

Учение Св. Писания о благодати Божией.

Употребление слова благодать в Св. Писании Ветхого Завета (21—22). Благодать, уготовляющая все потребное для человеческого спасения по учению Св. Писания Нового Завета (22—37). Благодать Божия, усвояющая человеку спасение во Христе Духом Св. (37—43). Тесная связь между выражением учения о благодати в Св. Писании и—в творениях древнейших св. отцов и учителей церкви до бл. Августина. Параллель между историей формулирования догматов о Пр. Троице и Лице И. Христа и историей догматической формулы о благодати Божией (43—47) 21—47

УЧЕНИЕ О БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ В ТВОРЕНИЯХ:

§ I. Мужей апостольских.

Объем понятия «благодать»; особенно важное значение приветствии в посланиях апостольских; несколько намеков на процесс нашего спасения 47-54

§ II. Древних христианских апологетов.

Участие всех Лиц Св. Троицы в домостроительстве человеческого спасения. Объем понятия благодати. О свободе человеческой воли 54—62

§ III. Св. Иринея Лионского.

Формулы, выражающие порядок Богооткровения. Благодать ветхозаветная и новозаветная (62 — 66). Учение о завершительном действии Духа Св. (66—09). Воссоздание каждого из нас в И. Христе Духом Св. при участии нашей воли (69— 74) 62—75

§ IV, Тертуллиана.

Формулы, выражающие порядок Богооткровения и человеческого спасения. Богооткровение в Ветхом и Новом Завете: Сын-Слово и Дух (75—80). Широкий объем понятия благодати: благодать ветхозаветная и новозаветная; шаг к сужению объема этого понятия (80—85). Замечательное учение о свободе человеческой воли и о первородном грехе (85—90) 75—90

§ V. Св. Киприана Карфагенского.

Широкий объем понятия благодати (91—92). Некоторый шаг к сужению сего объема при решении «опроса: можно ли отделять благодать Христову от даров» Св. Духа и при отрицательном на него ответе (92—99). Благодать Божия и свобода человеческой воли в содевании нашего спасения во Христе (99—103) 91 — 103

§ VI. Климента Александрийского.

Благодать в Ветхом Завете и языческом мире. Влечение Отца, руководство, просвещение Сына и превосходная благодать—божественная сила (103—107). Изображение процесса человеческого спасения, преимущественно первых его моментов (107—111). 103 -112

§ VII. Оригена.

Места, дающие ключ к уразумению представлений Оригена о благодати: специальное действие Бога Отца и Сына на всех людей, специальное действие Духа Св. (благодати Духа) только на достойных (112—119). Первичное действие благодати Отца и Сына (119—123). Способы действия сей благодати (123—127). Благодать Духа Св., как высшая, к которой ведет предшествующая благодать Отца и Сына (127—132). Созидание и сохранение спасения или преуспеяние (132—134) 112—136

§ VIII. Св. Кирилла Иерусалимского.

Дух Св. Освятитель всех разумных существ; действия Дух Св. в Ветхом и Новом Заветах (137—141). Изображение освящения нас благодатью, при нашем деятельном участии,—в оглашении (141—145), крещении (145—148) и после крещения (148—149). 137-150

§ IX. Св. Василия Великого.

Участие всей Св. Троицы в нашем освящении; совокупное действие благодати Христовой и Духа Св.; Дух Св.— не исключительный, однако преимущественные Освятитель наш (151—160). Действие призывающей благодати (161). Крещение водою и Духом (161—166). Законы действия благодати (166). Действия благодати и участие человеческих сил в содевании спасения (166—169) 150—170

§ X Св. Григория Богослова.

Действия Лиц Св. Троицы в творении; действия Духа Св.; постепенность их (171—173). Наше произволение и наши силы; падение наше в Адаме; степень нашего повреждения (173—174). Действие предваряющей благодати на родителя св. Григория (175—180). Действие благодати в крещении водою и Духом (180—181) и в последующее время; наше участие и степень его; преобладание благодати (181—184). 170—185

§ XI. Св. Григория Нисского.

Ближайшее взаимоотношение Сына Божия и Духа. Св. в их действии на мир (185—189). Широкий объем понятия благодати (189—191). Благодатное призвание (191—192). Человеческие силы и участие; повреждение наше в Адаме и степень его (11)2—193). Благодатное действие крещения; изъяснение тайны возрождения (193—199). Задача дальнейшей жизип христианина; возрастание в духовной жизни; соединение правды дел и благодати Духа; вселение Духа (199—205). Проникновение Христа во глубины нашей души 205—206) 185—207

§ ХII. Пр. Макария Египетского.

Отголоски общеотеческих широких представлении о благодати (209—211). Благодать, как особая сила Божия, Христова и Св. Духа, вспомоществующая человеку в содевании спасения (211—213). О первородном грехе (213—218). Начальный момент опасения и крещение (218—224). Появление в нас греха после крещения; сопребывание в нас благодати и греха и возможность такого сопребывания (224—228). Воля наша, как необходимое условие спасения (228—231). Благодать, как его причина (231—233). Законы действия благодати (233—236). Результаты действия благодати относительно греха и усовершения души; состояние совершенства (236—238). Умаление Божества для соединения с человеческою душою (238—240). 208—242

§ XIII. Св. Иоанна Златоуста.

Широкий объем понятия благодати (243—246). Участие Лиц Св. Троицы в домостроительстве нашего спасения (246—251). О грехе первородном и свободе человеческой воли (251—259). Благодать Божия призывающая — влечение Отца и руководство Сына, предшествующие помощи, содействию, благодати Духа Св. и ожидающие действия нашего произволения (259—267); призвание и предведение, призвание и привлечение (267—271). Волевой процесс по представлению древних отцов (272—273). Приготовление к крещению и действие сего таинства (273—278). Жизнь христианина после крещения; преобладающее действие благодати и степень нашего участия в деле нашего преуспеяния (278—289). Состояние греховное, возможность обращения и тяжких грешников (289—290) 242-294

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Свод данных для учения о благодати Божией

в рассмотренных творениях.

Понятие о благодати Божией и его объем (296—299). Учение о свободной человеческой воле и первородном грехе (299—-306). Начало содевания человеческого спасения во Христе (306—314). Жизнь человека после крещения: совершенствование, преуспеяние (314—319). Опыт формулы догматического учения о благодати Божией на основании древне-отеческих творений (320—326). Несколько общих заключительных суждении и замечании (326—330) 295330

Сочинению, которое предлагается вниманию читателей; сначала предполагалось придать характер теоретическо-систематического изложения учения о благодати Божией, сообразно с чем и предпослано введение, излагающее «Общее учение с Боге Освятителе». Предполагалось изложить в систематическом порядке весь круг истин, входящих в догматическое учение о благодати Божией. Но предварительно необходимо было выяснить понятие о благодати, указать различные смыслы, которые соединялись с этим понятием в различные времена, а для этого представить краткий очерк раскрытия этого понятия в древне-отеческий период, а затем в средние века у западных схоластиков и в последующие времена. Но мере, однако углубления в изучение творений древних отцов оказалось такое обилие материала и возбужден был добытыми данными такой интерес к предмету, что мы принуждены были совершенно изменить первоначальное свое намерение и придать своему труду характер историко-догматического исследования, ограничив его притом периодом первых четырех веков до бл. Августина. Добытые исследованием и изложенные в заключении («Свод данных для учения о благодати Божией в древне-отеческих творениях») результаты труда примирили нас с неосуществлением первоначальных наших планов и намерений. Осмеливаемся даже думать, что если мы можем принести какую-либо пользу своим посильным трудом, то гораздо вернее достигли этой цели, идя таким путем, каким шли в действительности, а не таким, каким первоначально намерены были идти. Кстати, позволяем себе рекомендовать читателям начать чтение нашей книги именно с заключения,—«Свода» и выработанной древне-отеческой «формулы» учения о благодати Божией. Внимание читателя будет тогда надлежащим образом возбуждено и привлечено к многочисленным частностям исследования; впечатление эпизодичности изложения (по отдельным отцам) будет значительно ослаблено: отдельные отцы явятся тогда как бы стадиями постепенного раскрытия предмета; чтение книги явится проверкой окончательных выводов автора—в заключении.

Автор намеренно устранялся от пользования иностранными пособиями,—из желания сохранить полную самостоятельность при изучении предмета, безусловно, по его мнению, необходимую для православного богослова, в особенности в этом отделе догматического богословия, что и выражено в начале сочинения (во введении).

Труд изучения многочисленных и в общем их составе многотомных отеческих творений в значительной степени облегчался существующими для большей части из них русскими переводами. Существование таких переводов, однако не избавляло нас от прилежного изучения подлинных текстов отеческих творений. Не можем при этом не выразить сожаления, что не цитировали русских переводов рядом с цитатами по изданию «Патрологии» Миня. Произошло это от того, что в начале, при изучении немногочисленных и необширных по объему творений первых отцов (мужей апост., древн. апологетов, св. Иринея) нам представлялась совершенно излишнею цитация русских переводов, так как читателю очень легко и по нашей цитации (по изд. Миня) найти известные места отеческих творений к этих переводах. А потом, когда мы вступили в IV в. и приступили к многотомным творениям отцов этого века, то хотя и начали сознавать потребность двойной цитации, но уже в силу последовательности продолжали держаться однажды принятой в этом отношении системы. Относительно русских переводов позволим себе заметить, что из них резко выделяются своими высокими достоинствами переводы сделанные при московской дух. академии и именно те, которые вышли под редакцией (твор. св. Кирилла Иерус., св. Василия Вел., св. Григория Бог.) незабвенного проф. протоиерея П. С. Делицына, в течение многих лет своей долгой профессорской службы беззаветно преданного переводческому делу и притом глубокого знатока духа и языка древних отцов. Эти переводы в полном смысле слова могут быть названы образцовыми; к ним в большей или меньшей мере могут только приближаться другие переводы.

Автор

1

ВВЕДЕНИЕ

Общее учение о Боге Освятителе.

Учение о Боге Освятителе есть учение о Богооткровении в деле усвоения каждому человеку совершенного Господом нашим И. Христом спасения всего рода человеческого. Хотя Богооткровение и здесь, так же, как и в творении и промышлении и искуплении, является откровением миру действия всех Лиц Пр. Троицы, но в другом порядке и с некоторыми особенностями в действии и проявлении Божественных Лиц, а потому учение о Боге Освятителе справедливо выделяется в особый, третий отдел или часть науки догматического богословия.

Этот отдел, слагающийся из учения о благодати Божией, о церкви и таинствах церковных, не был развит в древне-отеческий период. Трактуемые в нем учения излагались тогда совместно с другими истинами христианской веры, преимущественно с учением о Лице Христа Спасителя и в особенности о Духе Св. Освятителе, отчасти же и с учением о человеке. Означенные учения обособились и постепенно образовали особый отдел науки—в западном богословии. Сначала развились отдельно его части: прежде всего учение о благодати и таинствах—еще у средневековых западных схоластиков 1), позднее, уже в послесхола-

1) Учение о благодати много раскрывалось на западе, еще до схоластиков, со времен бл. Августина и трактовалось уже во многих сочинениях довольно обстоятельно, напр. у Геннадия марсельского — De dogmat. ecclesiasticis, Фульгенция еп. руспенского—De fide sev de regula fidei. Более же систематически—у схоластиков; именно: у Петра

2

стическое время, —учение о церкви 1). Но эти части отдела, занимая в догматической системе (во второй ее половине) разные места 2), весьма долго, можно сказать до последнего времени, не объединялись в одном отделе и не обобщались под рубрикою учения—«О Боге Освятителе». Такое объединение и такая рубрика есть явление в науке недавнее 3)

Ломбарда (Libri sentent.) о благодати во II кн. (lib. de corporalium et spiritual, creatione et formatione, aliisque plur. de eo pertin.), о таинствах—в III (l. de sacramentis); у Фомы Аквината (Summa theol.) о благодати и свободе—во второй части (II, I qu. 49—114; II, III qu. 171— 178), о таинствах—в третьей части (qu. 60—90). Учение о церкви у схоластиков не представляет сосредоточения, а излагается по частями в разных отделах (см. наши статьи: «О постановке трактата с церкви в науке догм. богословия» —«Церк. Вестн.» 1895 г. №№ 15. 16)

1) См. вышеупомянутые наши статьи «О постановке трактата о церкви». Важное значение как для изложения учения о церкви в одном целом, так и для соединения также в одно дело© всех частой отдела «О Боге Освятителе» имеет соч. Беллярмина—Disputat. de controversiis Christianae fidei. Здесь излагается сначала учение о церкви, потом о таинствах и наконец о благодати, именно: 1) о слове Божием, писанном и неписанном, 2) о Христе главе всей церкви, 3) о первосвященнике главе воинствующей церкви, 4) о воинствующей церкви... 5) о членах воинствующей церкви—клириках, монахах г мирянах, 6) о церкви в чистилище, 7) о церкви торжествующей на небесах, 8) о таинствах вообще, о крещении, евхаристии, покаянии и о прочих таинствах, 9) о благодати первого человека и о состоянии невинности, 10) о потере благодати и состоянии греховном, 11) о восстановлении благодати и состоянии оправданных чрез Христа,

2) Вместе с соч. Беллярмина большое значение имело сочинение Петавия—De theologicis dogmatibus. Из 10 трактатов, на которые оно разделяется [1) о Боге и его свойствах, 2) о Троице, 3) об ангелах, 4) о творении мира, 5) о воплощении, 6) о таинствах, 7) о законах, 8) о благодати, 9) о вере, надежде, любви и добродетелях. 10) о грехе] последние пять посвящены учению о таинствах, благодати и церкви. Соч. Петавия, вместе с соч. Беллярмина, имело большое влияние (конечно, в научном, формальном только отношении) и на наши догматические системы и труды—в особенности XVIII в., начиная с Феофана Прокоповича и Стефана Яворского с их учениками и последователями.

3) Они получили начало прежде всего у протестантских, а потом и у немецких римско-католических богословов, каков напр. Кле (Klee— Dogmatik. 1835), у которого третья часть системы оглавляется: Gott heiliger (а вторая Gott erlöser). Есть некоторое основание предполагать, что пр. Макарий (Булгаков),—которому первому принадлежит чести введения в наше богословие этой очень удачной, можно сказать (по духу своему) святоотеческой рубрики,—наведешь был на мысль упо-

3

и, по нашему мнению, представляет благоприятный признак в смысле возвращения науки в основных чертах ее плана, от искусственных начал деления, к безыскусственному и глубокому древне-отеческому представлению, так как у древних св. отцов и учителей церкви вышеозначенные предметы (благодать Божия, церковь и таинства) хотя и не обособлялись в отдельные о них трактаты, но объединялись в мысли и сосредоточивались в одном общем представлении о действии Бога Освятителя,—преимущественно Духа Св.,—в усвоении человеку спасения во Христе. Наконец такая постановка означенных учений наиболее соответствует характеру, задаче и цели догматического богословия, как излагающего учение о Боге в самом себе и в явлении Его миру.

Отдел о Боге Освятителе, развившийся таким образом первоначально на западе, а потом воспринятый и в нашу православную науку, разработан у нас сравнительно менее, чем другие отделы догматического богословия. Православный восток не принимал деятельного участия в трудах запада при разработке сего отдела, а воспринял результаты западных научных трудов, но воспринял их по большей части в виде сухих неразвитых схем, отбросив вероисповедную окраску в развитии одних положений и в формулировании других и, следовательно, по необходимости лишив их жизненности, полноты и так сказать, округленности, как проникнутых и окрашенных в западной науке вероисповедными взглядами. С трудом и медленно совершается у нас облечение этих сухих схем, так сказать, плотью и кровью и еще очень многое в этом отношении остается сделать православной науке, путем вполне самостоятельного труда, так как западные пособия в данном случае причиняют более вреда, чем приносят пользы.

требить ее именно вышеозначенным трудом Кле. За пр. Макарием последовали пр. Филарет Черниг. и пр. Сильвестр. Что наше богословие обязано этою рубрикою пр. Макарию, доказательством служит бывший учебник пр. Антония (Амфитеатрова—«Догм Бог.» СПБ. 1849 г.), в котором учение о благодати, церкви и таинствах излагается под рубрикою (отд. III): «Учение о человеке». Здесь сначала трактуется: о творении и первобытном состоянии человека, падении искуплении, Лице И. Христа, а потом «об усвоении таинства искупления роду человеческому»—благодати, церкви и таинствах.

4

Дело в том, что этот отдел представляет средоточие почти всех (за малыми исключениями) догматических разностей, разделяющих главнейшие христианские вероисповедания, и очень благоприятную почву для проявления и выражения в догматических учениях крайних ложных начал, лежащих в основе западных исповеданий. Причины такого явления следующие: отсутствие идущих от святоотеческой древности общепринятых и авторизованных древнею церковью формул, значительная сложность трактуемых в ном предметов, а главное непосредственная близость их к практике жизни и потому удобство, более или менее благовидно и на первый взгляд иногда мало заметно, проводить ложные вероисповедные воззрения как в самый склад церковной жизни и в частности церковной практики, так и в отдельные учения, ближайшим образом относящиеся к этой практике.

Учение о Боге Освятителе есть учение о проявлении спасительного действия преимущественно Духа Св. Утешителя, но вкупе с И. Христом Спасителем нашим и Богом Отцом, на человека во Христе спасаемого. Таким образом, по благоволению Бога Отца, являются здесь: 1) И. Христос, не только как совершитель домостроительства спасения всего рода человеческого чрез искупление и посему как источник спасения и для каждого человека в отдельности, но и как соустроитель, вместе с Духом Св. спасения каждого человека в частности; 2) Дух Св., усвояющий каждому отдельному лицу все данное в И. Христе для нашего спасения, вселяющий в нас Христа и вместе с Мим устрояющий и завершающий наше спасение; 3) человек спасаемый, не только как предмет воздействия силы Божией, но как в известной мере деятельно соучаствующий в своем спасении и наконец 4) видимое Богоучрежденное устройство способов воздействия спасающей благодати Божией на человека применительно к его природе чувственно-духовной: св. церковь с ее иерархией и св. таинства церковные.

Выраженные здесь мысли суть основные начала для всего трактата о Боге Освятителе—с православной точки зрения; неуклонным, последовательным проведением их в целом трактате и во всех его частях определяется его отличие от западных трактатов, страдающих в большей или меньшей степени или отрицанием какой-либо из озна-

5

ченных основных мыслей или положений, или смешением или неправильным их развитием 1). А потому небесполезно остановиться на них подолее, чтобы глубже утвердить их в сознании—чрез рассмотрение 1) общего плана божественного попечения о спасении рода человеческого, 2) отношения между Христовым домостроительством нашего спасения и содеванием спасения каждого отдельного лица, 3) завершительного действия Духа Св. на наше спасение и 4) отношения между божественным и человеческим, духовным и чувственным элементами в содевании нашего спасения.

1) Общий план божественного попечения о спасении рода человеческого. — Св. отцы церкви, проникая в план премудрого Бога в Его явлении миру и в промышлении о человеке, усматривали следующий порядок в откровении Триединого Бога. Хотя в истории откровения все совершалось и совершается с участием всех Трех Лиц Пр. Троицы, именно «все совершается Богом и Отцом чрез Сына в Духе», по выражению св. Кирилла александрийского 2) и дру-

1) Смешением совершенного И. Христом искупления всего рода человеческого с усвоением спасения Христова каждым отдельным человеком страдают крайние сектантские вероучения в протестантстве. Неправильным и частью преувеличенным развитием учения об участии Христа Спасителя в деле усвоения нам спасения, с ослаблением мысли о преимущественном участии Духа Св. в сем деле (теория личных отношений ко Христу в акте единой оправдывающей веры)— лютеране. Намеренным преувеличением руководительства Господом И. Христом церкви, главенства Его, как Правителя церкви, и ослаблением мысли о Св. Духе Параклите, Наместнике Господа, непосредственном Правителе церкви (теория главенства папы, как наместника И. Христа, и непогрешимого правителя церкви)—римский папизм. Преувеличением действия благодати в процессе человеческого спасения-все протестантские учения. Преувеличением значения человеческих усилии и подвигов в сем деле—римская церковь. Отрицанием необходимости и важного значения видимых посредств и чувственных знаков для действия благодати Божией на человека во Христе спасаемого (учения об иерархии, церкви и таинствах)—в большой или меньшей степени все протестанты. Преувеличением значения сих посредств и чрезмерным развитием человеческого и чувственного элемента в деле руководства верующих ко спасению (учение об иерархии и некоторые пункты в учении о таинствах)—римская церковь.

2) Cyrilli alex.—Orat, altera ad reginas de recta fide n. 51 col. 1405 Πράττεται γὰρ πάντα παρὰ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς δἰ Υίοῦ ἐν Πνεύματι, Patrol ser. gr. t. 76 Cyril. 9. И в дальнейшем нашем изложении места

6

гих св. отцов, тем не менее есть известный порядок откровения Лиц Св. Троицы,—один исходящий от Отца чрез Сына к Духу Св. и затем другой—восходящий от Духа Св. чрез Сына к Отцу. Первый, начавшийся творением мира и ветхозаветными откровениями Сына чрез Духа пророческого, затем приведший к полному Богооткровению Сына Божия с Его воплощением и совершенным Им искуплением, завершился ниспосланием на Апостолов Духа Св., Второй—начавшись нисшествием в мир иного Утешителя, Духа Св., продолжается приведением всех чрез Духа Св. ко Христу Спасителю, воплотившемуся Сыну Божию, и завершится приведением всех чрез Сына к Богу Отцу, которому Сын и предаст свое царство. Итак, в первом случае богооткровение, исходя от Бога Отца, сосредоточивается в Сыне и ведет к Духу Св.; во втором—сосредоточиваясь в Духе Св., ведет к Сыну, а чрез Сына к Отцу. «Отец говорит св. Ириней лионский, носит творение и вместе Слово свое, а Слово, носимое Отцом, дает всем Духа, как хощет Отец» 1). «Дух же приготовляет к Сыну Божию, а Сын приводит к Отцу» 2). «Таково, по словам пресвитеров учеников апостольских, распределение и порядок спасаемых и чрез такую постепенность они совершенствуются,—через Духа восходят к Сыну, а чрез Сына к Отцу, потому что Сын предаст потом свое дело Отцу, как и апостолом сказано» (1 Кор. XV, 24 — 28 «предаст царство Богу и Отцу... да будет Бог всяческая во всех») 3).

Если первый период есть период откровения преимущественно Сына Божия, но вкупе со Св. Духом и Отцом, то второй—по преимуществу откровения Духа Св., но вкупе с Сыном и Отцом. Мы живем в царстве по преимуществу Духа Св. или в периоде приведения всех Духом Св. ко Христу и чрез Христа к Отцу. Ныне, говорит св. Григорий Богослов в день пятидесятницы, «мы празднуем пришествие

из творений отеческих мы будет приводить исключительно по изданию Миня, но томов, в которых они помещаются, указывать не будем, в надежде, что для читателей, желающих отыскать их, де представит это особенной трудности.

1) Contra haer 1. V. с. 18 n. 2.

2) Ibid. 1. IV. с. 20 n. 5.

3) Idid. 1. V. С. 36 n. 2.

7

Духа, окончательное завершение обетования... оканчиваются дела Христовы телесные... начинаются дела Духа» 1). Не нужно только при этом забывать, что, как выражается св. Василий великий, «Дух во всяком действовании соединен и неразделен с Отцом и Сыном» 2).

2) Домостроительство человеческого спасения И. Христом и усвоение спасения каждого отдгьльнаю лица во Христе Духом Св.—В особенности нужно помнить, что Дух содевает наше спасение во Христе и со Христом. Во Христе—как источнике спасения, как совершителе спасения всего рода человеческого чрез искупление; со Христом,—как соустроителем вместе с Духом спасения каждого человека. Дух Св. устрояегь наше спасение на основе дела Христова и не без соучастия нашего Искупителя.

В отношении же Господа нашего И. Христа к спасению каждого из нас нужно различать домостроительство или устроение всего потребного для спасения и содевание спасения каждого из нас. Первое, т. е. устроение всего потребного для нашего спасения совершено Господом нашим И. Христом во время земной Его жизни воплощением, уничижением, крестною Его смертью, воскресением, вознесением, и седением одесную Отца—совершено по благоволению Бога Отца со Св. Духом. В воплотившемся Сыне Божием, нашем Искупителе дан всему роду человеческому неисчерпаемый источник новой жизни с Богом и в Боге, вместо прежней греховной, в удалении от Бога. Но этот приснотекущий в жизнь вечную источник воды живой во Христе Иисусе, Господе нашем, течет для нас в Духе Св. или чрез Духа Св. По словам самого Христа Спасителя, реки воды живой истекают из Него, но чрез Духа Его святого (Иоан. VII, 37—39), согласно с чем и ап. Павел замечает, что «никтоже может рещи Господа Иисуса точию Духом Святым» (1 Кор. XII, 3). Он. Дух Св. привлекает нас ко Христу, усвояет нам все потребное для нашего спасения, уготованное нам нашим Искупителем,

1) Orat. XLI in. s. Pentecost. n. 5: τὰ μὲν δὴ σωματικὰ τοῦ Χριστοῦ πέρας ἔχει.. τὰ δὲ τοῦ Πνεύματος ἄρχεται.

2) De Spiritu sancto ad Amphil, c. 16 n. 37 col. 133. Καὶ οὕτω δ’ἄν τὸ συναφὲς καὶ ἀδιαίρετον κατὰ πᾶσαν ἐνέργειαν ἀπὸ Πατρὸς καὶ Ὑιοῦ τοῦ Πνεύματος διδαχθείης.

8

переливает в нас, так сказать, струи животворящей жизни Христовой, прививает нас к Нему, как диких маслин. И если Христос приходит к нам и, по Его обещанию, обитает в нас, ίο только чрез Духа Св. и вместе с Ним содевает наше спасение.

А потому если домостроительство нашего спасения, или устроение всего потребного для сего, нужно усвоят воплотившемуся Сыну Божию, нашему Искупителю, совершившему все дело нашего искупления по благоволению Бога Отца со Св. Духом, то содевание спасения каждого из нас или усвоение нам дела спасения Христова нужно относить к Духу Св. животворящему, Утешителю, совершающему это дело со Христом Искупителем и также по благоволению Отца.

Таким образом, в том и другом случае—и в домостроительстве Христовом и в содевании нашего спасения Духом Св.—хотя участвует вся Пр. Троица, но в каждом из этих двух моментов является преимущественно действующим одно из Лиц Ея, нераздельно, впрочем, с другими двумя Ипостасями: в первом—воплотившийся Сын Божий, вкупе с Богом Отцом и Св. Духом; во втором— Дух Св., вкупе с Сыном Божиим Искупителем нашим и со Отцом.

3. Завершительное действие Духа св. нашего спасении.—В плане премудрого Триипостасного Бога, относительно не только нашего спасения, но и вообще всей творческой и промыслительной о мире деятельности, Третьей Ипостаси Св. Троицы усвоена завершительная деятельность. Св. отцы церкви такую деятельность Св. Духа усматривали на всем пространстве откровения Божия миру, начиная с творения и благоустроения тварного невидимого мира—ангельского. «В творении их (ангелов), говорит св. Василий великий, представляй первоначальную причину сотворенного—Отца и причину зиждительную—Сына и причину совершительную— Духа, так что служебные духи имеют бытие по воле Отца, приводятся в бытие действием Сына и совершаются в бытии присутствием Духа. Совершение же ангелов—святость и пребывание в святости» 1). Св. Духу великий учитель

1) De Spir. S. ad Amphil. c. 16, n. 38 col. 136: προκαταρκτικὴν αἰτιαν τῶν Πατέρα. τὴν δημιουργικὴν, τὸν Πατέρα τὴν τελειωτικὴν, τὸ Πνεῦμα.

9

приписывает утверждение ангелов в добре. «Посему представляй Трех—повелевающего Господа, созидающее Слово и утверждающего Духа. Поелику же утверждение показываете неослабность, неизменность и непоколебимую водруженность в добре, то что иное означать будет утверждение, как не совершение в святости»? ибо «они (ангелы) не по природе святые» «от Духа имеют известную меру святыни», так что «если мы мысленно отнимем Духа, расстроятся ангельские лики, истребятся архангельские начальства, все придет в смешение, жизнь их сделается незаконосообразной, бесчинной, неопределенною» 1). И при начале видимого мира, когда Бог Словом своим сотворил небо и землю, Духу Св. приписывается завершение творения мира в его целом, до устроения в его частях. Относительно Духа Божия, носившегося над водами, св. Василий Вел. замечает: «ношашеся—в переводе употреблено вместо слова согревал и оживотворял водное естество на подобие птицы, насиживающей яйца и сообщающей нагреваемому какую-то живительную силу... Дух носился, т. е. приготовлял водное естество к рождению живых тварей» 2). Точно также и в создании человека, которое совершилось, по словам св. Иринея лионского, «руками Отца, т. е. чрез Сына и Духа», Духу принадлежит завершение, ибо творение человека заканчивается дуновением и дуновение именно делает его совершенным, не только образом Божиим, который находится в телесном составе (plasma), по и подобием, которое заключается в душе, соединенной с Духом Божиим 3). «А кто, говорит св. Василий великий, будет спорить против того, что домостроительства о человеке... окончательно исполнены Св. Духом? Пожелаешь ли рассмотреть ветхозаветное—благословения патриархов, помощь, данную в законоположении, преобразования, пророчества, доблестные подвиги в бранях, чудеса, совершенные праведниками, а потом и все домостроительство Господне во плоти; все сие (исполнено) чрез Духа», который сопребывал с Сыном Божиим. «А устроение церкви не явно ли и не

1) Ibid. Τριὰ τοίνυν νοεῖς, τὸν προστάσσοντα Κύριον, τὸν δημιουργοῦντα Λόγον, τὸ στερεοῦν τὸ Πνεῦμα.

2) In Нехаmer. hom. 2 n. 6.

3) Contr. haer. 1. V c. 6 n. 1.

10

непререкаемо ли производится Духом» 1)? Поэтому и другие св. отцы, характеризуя действия Лиц Св. Троицы в мире и называя Отца виною или виновником, Сына—творцом или зиждителем, Духа именуют совершителем или завершителем. «Господство, говорит св. Григорий Богослов, именуется Богом, хотя состоит в Трех высочайших: Виновнике, Зиждителе и Совершителе, т. е. Отце, Сыне и Св. Духе» 2). Св. И. Дамаскин называет Бога Отца «источником рождающим и производящим благо в нем сокровенное», Сына «силою Отца предустрояющею творение всего». Духа Св. — «завершителем творения всего», «завершительною силою» 3).

Великий богослов, св. Василий причину такого распределения деятельности Лиц Св. Троицы в отношении к тварному миру усматривает единственно в воле Триипостасного Бога, который так именно «хощет» явит себя миру. Настаивая на завершительном действии Духа Св., св. Василий Вел. замечает, что этим он не вводит «три начала» в Боге и не отрицает «совершенства действования» (т. е. всемогущества) «Сына». «Начало существ, созидающее чрез Сына и совершающее в Духе, одно». И у Отца и у Сына сила полная и совершенная для действования и созидания и без совершения Духом. И в этом отношении «ни Отец, созидающий единым хотением не имел бы нужды в Сыне, однако же хощет чрез Сына; ни Сын действующий подобно Отцу не имел бы нужды в содействии, однако и Он хощет, завершат чрез Духа» 4).

Вместе с этик объективным основанием для признания завершительной деятельности Св. Духа тот же св. отец приводит и другое—субъективное, так сказать ad hominem, одно другим, конечно, неисключающееся. Приводя известное

1) De Spir. s. ad Amphil. c. 16 n. 39.. Ἠ δὲ τῆς ἐκκλησίας διακόσμησις οὐχὶ σαφῶς καὶ ἀναντιῤῥήτως διὰ τοῦ Πνεύματος ἐνεργεῖται.

2) Orat. XXXIV in Egypt. advent. n. 8. Καλεῖται ἡ (δεσπότεια) μεν, Θεὸς, καὶ ἐν τρισὶ τοῖς μεγίστοις ἴσταται, αἰτίῳ, καὶ δημιουργῷ καὶ τελειοποιῷ τῷ Πατρὶ λέγω, καὶ τῷ Υίῷ, καὶ τῶ ἁγίῳ Πνεύματι.

3) De fi.de orfch., 1. T с. 12 Ὁ Πατὴρ... πηγὴ γεννητικὴ καὶ προβλητικὴ τοῦ ἐν αὐτῇ κρυφίσυ ἁγαθοῦ... ὁ Υἱὸς, ὅς ἐστιν ἡ μόνη δύναμις τοῦ Πατρὸς, ἡ προκαταρκτικὴ τῆς τῶν πάντων ποιήσεως... τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τελεσιουργὸν τῆς τῶν ἀπάν τῶν ποιήσεως... ὄσα δε., τελεουργικῷ δυνάμει τῷ ἁγίῳ Πνεύματι.

4) De Spir. s. ad. Amphil. 1. c. 16 n. 38… ἀλλὰ καὶ Υίὸς θέλει διὰ τοῦ Πνεύματος τελειοῦν.

11

место из 1 Кор. XII, 4 —6 (о разделении дарований), замечает: «впрочем, из того, что апостол упомянул здесь во-первых о Духе, во-вторых о Сыне и в третьих о Боге и Отце, вовсе не должно заключать, что у него извращен порядок. За начало Апостол принял отношение к нам, потому что мы, приемлющие дар прежде всего обращаем мысль к раздающему, потом представляем себе посылающего, а затем возводим помышление к источнику и вине благ» 1). В виду этого обстоятельства тот же св. отец рекомендует и следующий путь «Боговедения», постепенного восхождения в созерцании Бога. «Путь Боговедения— от единого Духа чрез единородного Сына к единому Отцу» 2).

Этот путь Боговедения если где наиболее уместен, то именно в отделе догматического учения о Боге Освятителе. О нем, однако иногда забывают римские богословы, в особенности трактуя о церкви, ее Главе и Наместнике, не говоря уже о протестантах, склонных, минуя Духа Св., прямо идти ко Христу Сыну Божию, рассуждая совершенно обратно тому, как рассуждал св. Григорий Богослов: «готов бы я предпочесть Сына, как Сына, Духу, но сего не позволяет крещение, совершающее меня Духом» 3), т. е. усвоение спасения Христова, чрез Духа. На этом пути Боговедения, при изложении частнейшего учения о Боге Освятителе, существуют, правда, для богослова огромные трудности, главным образом потому, что Дух Св., Дух Христов созидает наше спасение на основе дела Христова, чрез Христа и со Христом,—и Христос Спаситель действует на нас чрез посланного Им для сего иного Утешителя. И потому крайне трудно в изображении Их действия, раздельного и вместе совместного, верно наметить тонкую раздельную черту, не слить Их действия и не слишком резко разделить, так чтобы Духом Св. не затенялся И. Христос и Христом Спасителем не упразднялся Дух Св. Для сего нужно бы обладать удивительною способностью древних св. отцов к разграничению предметов по существу нераздельных, хотя в тоже время и неслиянных. Тем не менее, означенное требование остается для православного богослова

1) Ibid. n. 37.

2) Ibid. 18 n. 47. Ἡ τοίνυν ὀδός θεογνωσίας ἐστὶν ἀπὸ ἐνὸς Πνεύματος διὰ τοῦ ἐνὸς Υἱοῦ ἐπὶ τὸν ἔνα Πατέρα.

3) Orat. XL in. S. bapt, n. 43.

12

обязательным, несмотря на всю трудность и даже едва ли посильность его выполнения для нас скудных тем высоким даром Боговедения, которым в изобилии были одарены древние св. отцы.

4. Отношение между божественным и человеческим в содевании нашего спасения. — Дух Св. во Христе содевает наше спасение, но не без нас и не без посредств, соответственных нашей человеческой природе.

Основанием для такого способа действия Божественной силы на человека, содевающего спасение, служат: ненарушимость человеческой свободы и вообще богодарованных человеческих сил, вследствие верности Бога Творца самому Себе, и свойства чувственно-духовной природы человека, с каковыми свойствами премудро и любвеобильно сообразует свои действия Бог Освятитель наш.

При принятии этих положений необходимо еще уяснить надлежащее соотношение элементов божественного и человеческого, степень и долю их участия в содевании нашего спасения, хотя только принципиально. При чем мы должны исходить из такого начала, которое для нас непререкаемо, и представляет высочайший образец и норму нашей духовно-нравственной, религиозной жизни.

Таким началом не может быть для нас никто и ничто кроме Христа Спасителя, в котором и чрез которого и Дух Св. совершает наше спасение. Господь наш И. Христос, хотя по божеству своему живет во свете для нас неприступном, по как Богочеловек, как Искупитель наш близок к нам,—близок так же, как и древний наш родоначальник, по образу которого сложилась наша греховная жизнь. Христос Иисус есть наш Новый Адам, т. е. родоначальник нового человеческого рода, чад не гнева, а любви Божией. В Нем мы совлекаемся ветхого человека с делами его, спогребаемся с Ним в крещении, в Нем мы и воскресаем верою (Кол. III, 11—12). В Него мы облекаемся (Гал. III, 27). в нового человека, созданного по Богу в праведности и преподобии истины (Еф. IV, 21 ср. Кол. III, 10). Бог «предустави (нас) быти сообразных (συμμόρφους) образу Сына своего, яко быти Ему первородну во многих братиях» (Рим. VIII, 29). Из Него вырастает все тело церкви, состоящее из многих членов (Еф. IV, 16), растет «возрастом Божиим» (Кол.

13

II, 19),—растет конечно не в общем только своем объеме, но и в своих частях или членах. Конечная цель этого «возращения Божия»: «дондеже приидем вси... в мужа совершенна в меру возраста исполнения Христова» (Еф. IV, 13).

Если мы должны быть «сообразными Сыну» Божию, то Господь И. Христос есть следовательно наш высочайший образец, идеал. Мы, конечно, не можем сделаться тем, что Он, но как образцу мы обязаны уподобляться Ему. И Он есть солнце, озаряющее все пути наши ко спасению. В Нем и предначертаны все эти пути и способы приведения к Отцу чрез Него Духом Святым.

Пути же и способы эти следующие:

Господь И. Христос спас нас, приняв человеческое естество в единую свою ипостась для того, чтобы обожать, возвысить его до возможной степени, без уничтожения однако человеческих его свойств и без подавления естественных его проявлений и действий, и тем показал, каков должен быть человек, воссозидаемый по Его образу, и как совершается наше Богообщение, как действует в нас сила Божия, сила Духа Христова. Эта божественная сила проявляется в немощи нашего естества как всесильная, но без уничтожения нашей свободы, без подавления или устранения наших естественных сил, напротив с предоставлением им свойственного им поприща деятельности. Божественной благодати принадлежит правда преобладание в содевании нашего спасения подобно тому как во Христе—божественной воле над человеческою. Но как в Нем, нашем Новом Адаме, преобладала божественная воля, но при существовании, проявлении и свободном подчинении eä воли человеческой, естественных человеческих хотений и действий, так и в нас, созидаемых по образу Его, могущественное действие божественной благодати не сопровождается насилием и подавлением наших человеческих сил, а ведет к свободному подчинению их высшей силе и совместному с нею нашему подвигу.

Гармоническое сочетание божественного и человеческого с преобладанием первого, при свободном и активном подчинении второго, есть норма взаимоотношения божественной благодати и наших человеческих сил—в содевании нашего спасения.

Христос Господь спас нас не всемогущим своим

14

словом или велением, а именно чрез воплощение, чрез принятие зрака раба. Он снизошел до восприятия немощей человеческого естества, добровольно подчинился всем условиям ограниченного человеческого бытия, жил и проявлял свое божество в этих и среди этих условий, в зависимости от них. В этом и состояло его умаление или истощание (κένωσις Филип. П, 5 — 8). Явив нам образец для подражания в смирении, терпении и во всех человеческих добродетелях, Он вместе с тем своим уничижением, сокрытием своей божественной славы в образе раба и проявлением ее в соответствии с условиями человеческой ограниченной жизни предуказал норму действия на нас божественной благодатной Его силы. И она сила Христова, благодать Св. Духа должна действовать так же, как и сам Христос, не независимо от условий человеческой жизни, ее законов и естественных требований нашей природы. Человеческая же жизнь течет среди условий общественного быта и проявляется в видимых чувственных формах. Соответственно сему и благодать Божия, сила Христова и Св. Духа действует на человека не непосредственно, а чрез известную общественную организацию, т. е. церковь Христову с ее иерархией и чрез чувственные знаки, т. е. чрез таинства церковные. Положительное повеление Христово относительно учреждения церкви с ее иерархией и спасительными таинствами находит таким образом для себя глубокое основание в общем характере и способе действий премудрого Бога относительно человеческого спасения, выразившихся с поразительною наглядностью в земной, уничиженной жизни Христа Спасителя.

И здесь, в подробном раскрытии учения об этих видимых посредствах действия на нас невидимой спасающей благодати Божией, должна постоянно иметься в виду норма отношений божественного и человеческого в Лице Христа Спасителя, т. е. должен быть строго соблюдаем закон тесного союза внешнего, человеческого, чувственного с одной стороны, и внутреннего, божественного, духовного с другой, с преобладанием божественного над человеческим, но однако же без подавления одного другим.

Итак, в соединении двух естеств и в частности двух воль в И. Христе, Спасителе нашем, мы имеем норму и усматриваем закон совместного действия на нас всесильной

15

благодати Божией и наших слабых человеческих сил, с преобладанием первой, но без подавления последних. В совершении же И. Христом домостроительства спасения нашего чрез восприятие человеческого естества, духовно-телесного нашего состава и чрез земную жизнь Богочеловека Искупителя нашего, в условиях нашего земного ограниченного бытия, находим указание на тесную связь благодатных действий с условиями нашей земной человеческой жизни, си здравыми естественными потребностями нашей чувственно-духовной природы.

17

УЧЕНИЕ О БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ.

В ТВОРЕНИЯХ СВЯТ. ОТЦОВ И УЧИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ

ДО БЛ. АВГУСТИНА.

Благодать Божия есть понятие, употребляющееся в широком и тесном смысле. В широком смысле оно употребляется в Св. Писании и у св. отцов и учителей церкви как восточных так и западных до бл. Августина, а греческих—и после него в течение всего свято-отеческого периода, в тесном же смысле оно начинает входить в общее употребление на западе со времен пелагианских споров.

В след за священными писателями древние св. отцы и учители церкви созерцали благодать Божию в ее, так сказать, историческом проявлении и 1) со стороны ее источников: первовиновника ее Бога Отца—предустроителя всего; второй вины Сына—устроителя и Духа Св.—совершителя и освятителя, дарователя благодати Отчей и Сыновней. Рассматривая же благодать 2) со стороны проявлений творческо-спасающего действия Триединого Бога во все времена бытия мира, древние святые отцы усматривали совместное и вместе особое действие Сына и Духа во всех моментах бытия всего разумного мира как высшего, ангельского, так и низшего, человеческого (благодать в творении и устроении мира ангельского и в создании человека), затем—в Ветхом Завете (ветхозаветная благодать, меньшая) в богоявлениях, откровениях, пророчествах, и в Новом Завете (благодать высшая, большая) в воплощении Сына Божия, Его уничижении, совершеннейшем Богооткровении и просвещении, в искуплении и наконец в нисшествии Духа Утешителя в мир для

18

устроения спасения каждого отдельного человека, для его освящения, при чем выдвигали на вид преимущественное, хотя не исключительное действие освящения нас Духом Св. Словом, для древних отцов говорить о благодати Божией значило то же, что изображать многообразные дела премудрости, благости и человеколюбия Божия на пространстве всего бытия и жизни мира разумного. Правда, они не опускали из внимания в частности и совершаемого силою Духа Св. усвоения нам спасения во Христе. Говорили и о совокупном действии силы Божией с силами человеческими, намечали и различали и моменты благодатного воздействия и соответствующих сему воздействию движений в душе человеческой, изображали и процесс постепенного преспеяния человека облагодатствованного. Но все это составляло у них только часть широкого, многосоставного целого и притом часть последнюю, заключительную, на которой они хотя и останавливались, во не исключительно, даже не преимущественно и во всяком случае сравнительно ненадолго.

Со времени появления пелагианства и борьбы с ним и с его отпрысками, по требованию обстоятельств и нужд времени, а также и по складу западного ума, происходит перемена в точке отправления, при рассуждениях о благодати. То, чем древние отцы заключали свое созерцание, начинает служить началом, исходным пунктом. Благодать начинает быть рассматриваема частнее—как сила Св. Духа вспомоществующая нашим силам в усвоении спасения, и процесс спасения, слагающийся из совокупного действия благодати и человеческой воли делается предметом преимущественного внимания и рассмотрения. Начинается обсуждение: степени участия того или другого деятеля, времени начала их действия и т. д. При этом хотя не отрицается участие Отца и Сына в нашем освящении, но изображение этого участия не сосредоточивает уже на себе такого внимания, как у древних отцов востока. От Отца не идут чрез Сына к Духу, а от Духа не восходят чрез Сына к Отцу, подобно древнему святоотеческому созерцанию, а от Духа Св. идут к человеку и здесь останавливаются, анализируют перемены, происходящие в нем от действия благодати и от известной доли собственного его участия и усилий в деле спасения.

Не одними только данными Св. Писания и не одним

19

только присущим древним отцам складом ума и высоко развитою созерцательною способностью объясняется вышеуказанное направление святоотеческой мысли до бл. Августина, но и обстоятельствами времени: борьбой с иудейством и языческими воззрениями, с гностическими и манихейскими заблуждениями, с антитринитарными ересями. Нужно было показать, что Бог-Отец чрез Сына и Духа есть творец мира, виновник обоих заветов—Ветхого и Нового, со всеми их дарами, благодатью, что Он чрез Сына и Духа создал, устроил, совершил и доселе совершает все в мире и чрез Них именно, т. е. чрез Сына и Духа, являет Триединое свое божество в делах творения, промышления, искупления и освящения. Таким образом, широта в созерцании благодати Божией и ее проявлений обусловливалась столько же данными Св. Писания и складом ума древних отцов востока, а отчасти и запада (не исключая Тертуллиана и Киприана), сколько и обстоятельствами и нуждами времени.

Точно то же нужно сказать и о последующем, начиная с пелагианских споров, направлении богословской мысли. Вместо востока выступает запад с своими запросами, нуждами времени и с своим особым отличным от восточного складом ума — практического. Поднимаются вопросы частнейшего сотериологического характера—о благодати и человеческой воле, в их взаимных отношениях. Начинаются многовековые труды запада по сотериологии, напоминающие великие и также многолетние труды греческого востока в области теологии и христологии, хотя и менее последних удачные, неизменно вращавшиеся около благодати и человеческой воли и вообще человеческих сил в союзе с божественною силою (благодатью). Сотериологические вопросы составляли, можно сказать, жизненный нерв средневековой схоластики; они же выступили на первый план в период реформации и оттенили главнейшие особенности римского и протестантского вероучений. Те же вопросы продолжали волновать и потом как протестантский мир (споры между приверженцами Лютера и Меланхгона, так называемые синергистические споры), так и римских богословов (янсенистские и иезуитские споры конца XVII и в XVIII вв.). Результатом всей этой работы западной богословской мысли было появление большого количества развитых и стройных, хотя

20

более или менее и односторонних, систем сотериологического учения.

Сотериологические труды запада далеко немаловажны для богословия, несмотря на их, в большинстве случаев, односторонность. Благодаря именно им, учение о благодати Божией приобрело в системе догматического богословия обособленность, явилось в качестве особого отдела системы и получило ту постановку, в какой оно трактуется в науке в настоящее время не только на западе, но и у нас, в богословии нашей православной восточной церкви.

Такая постановка, означенного учения не только весьма естественна для запада, по необходима и обязательна и для нашего православного богословия. Изменить ее и всецело перейти к древне-отеческому восточному широкому созерцанию значило бы отказаться от удовлетворения настойчивых нужда времени, от выяснения отличий нашего православного сотериологического учения от учения западных вероисповеданий и от формулирования первого путем отрицания того, что есть ложного в последнем.

Тем не менее, если для кого, то именно для православного богослова весьма полезно и даже необходимо по временам сходить с точки зрения тесного смысла учения с благодати Божией и обращаться к древне-отеческому учению, которое было плодом глубокого, многостороннего созерцания, пламенного воображения и живейшего чувства благоговения и благодарности к Богу за все великие Его благодеяния (благодать) к роду человеческому. Древнее святоотеческое созерцание, как живая вода, оплодотворит нашу сухую и вялую мысль, яснее обнаружит уклонение западного богословия от истинного Боговедения, даст надежное оружие в борьбе с западными лжеучениями в области сотериологии и сверх того придаст учению о благодати Божией в науке догматического богословия характер наиболее отвечающий задаче и целям этой науки вообще ы отделу о Боге освятителе в частности, т. е. характер учения более теоретическо-теологического, чем практическо-нравственного, каковым оно является здесь и на западе, и у нас. Таким образом, возможное и до известной степени простирающееся объединение обеих точек зрения представляется лам идеальною целью науки догматического богословия в данном отделе. Формулирование же православно-догматического учения

21

о благодати, соответственно указанной задаче 1), конечной целью науки.

Для ознакомления с святоотеческим широким созерцанием благодати Божией и для восстановления по возможности цельной ткани святоотеческих на этот предмет воззрений (— ткани, отрывки которой, в виде как бы пестрых лоскутков, образуют обыкновенно приставки к положениям догматической науки), берем на себя труд изложить учение о благодати Божией в творениях древних св. отцов и учителей церкви до бл. Августина, именно: 1) мужей апостольских, 2) древнейших апологетов, 3) св. Иринея Лионского, 4) Тертуллиана, 5) св. Киприана Карфагенского, 6) Климента Александрийского, 7) Оригена, 8) св. Кирилла Иерусалимского, 9) св. Василия Великого. 10) св. Григория Богослова, 11) св. Григория Нисского, 12) пр. Макария Египетского и 13) св. Иоанна Златоуста.

Но так как святоотеческое учение, как вообще, так и в данном случае, питалось словом Божиим и развивалось на почве Св. Писания не только в отношении содержания, но и формы и способа выражения, то прежде всего следует изложить библейское учение о благодати Божией. Только при свете Св. Писания, при сближении с ним становится вполне понятным святоотеческое о ней учение во всей его широте и характерных особенностях. А потому учение Св. Писания требует особенного к себе внимания не только по безотносительной своей важности, по и по теснейшей с ним связи святоотеческого раскрытия.

Учение Св. Писания о благодати Божией.

В Ветхом Завете находятся только более или менее неясные намеки на учение о благодати и это потому, что

1) Нельзя признать существующего в нашей богословской науке формулирования учения о благодати вполне совершенным. Правда, у нас есть весьма ценный, превосходный опыт такого формулирования в труде о. протопресвитера И. Л. Янышева — «Православное христианское учение о нравственности» (Москва 1887), по — с точки зрения задачи и целей нравственного богословия, а по догматического, и, хотя означенный труд дает много ценного и для последнего, по не избавляет догматическую науку от разработки вопроса со стороны ее собственных требовании и задач; на что и указано в этом труде.

22

благодать, как сила Триединого Бога, должна была открыться в полном свете и силе в Новом Завете, с полным откровением Триипостасного Бога.

Благодать в смысле милости, милосердия, благоволения,— понятие встречающееся несколько раз еще в Ветхом Завете (напр. Исх. III, 21, XI, 3; ХII, 36),—в основе своей есть самое общее и многообъемлющее выражение. Если, однако, поставить его в связь с теми местами, в которых говорится о Духе Божием, об излиянии Его или на отдельных людей, избранников Божиих — пророков или на весь народ (Числ. XI, 29; Иса. XLIV, 2. 3; Иезек. XXXVI, 26. 27; Иоил. II, 28. 29; Иезек. ХХХVII, 5. 9. 10. 1-1), в особенности, когда этот народ изображается иди землею сухою (Иса. LV, 1. 3; LVIII, 11) или мертвыми костями (Иезек. ХХХVII, 1. 2 и сл.), то это излияние представится в виде действия особой, божественной, оживляющей силы, следовательно, в более частном смысле. И хотя выражение благодать в таких изображениях действия Духа Божия не встречается, но невольно приходит на мысль сближение этих мест с изображениями действий Св. Духа. Есть однако в ветхозаветном Писании одно пророческое место, в котором выражение «благодать» ставится в связь с понятием «Дух» — «Дух благодати» (πνεῦμα χάριτος), напоминающее единственное также выражение новозаветное (Евр. X, 30— τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτος). «И излию на дом Давидов и на живущыя во Иерусалиме Дух благодати и щедрот и воззрят нань егоже прободоша, и восплачутся о нем плаванием, яко о возлюбленнем, и поболят о нем болезнию, яко о первенце» (Зах. XII, 10). Внутренняя перемена в жителях Иерусалима, с излиянием на них «Духа благодати» не напоминает ли речей И. Христа о том, что произойдет с Его учениками и последователями с ниспосланием да них Духа Утешителя (Иоан. XIV, 26; XVI, 13. 14. 21—23)?

1) Благодать, уготовляющая все потребное для человеческого спасения по учению Св. Писания Новою Завета. — С тем же главным значением и с таким же широким объемом, как в Ветхом Завете, употребляется слово благодать и в Новом. Здесь, однако,—в связи с изъяснением путей действия милосердия, любви и благоволения Триипостасного Бога к роду человеческому,—благодать является

23

с более частными чертами, чем в Ветхом Завете, именно—как благодать, хотя и единого Бога, но в тройственном ее проявлении: как благодать Бога Отца, Сына Божия, И. Христа, Спасителя нашего и Духа Св., «Духа благодати» (что равнозначуще с наименованием Его «Духом Христовым»). При этом благодать представляется истекающею от Бога Отца и Сына, как ее виновников, и хотя весьма много говорится о действиях, дарах Духа Христова, об обитании Духа Св. в верующих и о плодах этого обитания для их спасения, но прямой формулы «благодать Св. Духа» не встречается, и это потому, что священным писателям предносятся исторические пути Промысла Божия о спасении человека: Дух Св. завершает только то, на что по великому своему милосердию (благодати) благоизволил Бог Отец и что по великой своей, нами незаслуженной, любви (благодати) благоволил совершить единородный Сын Его И. Христос. На этой основе—благодати Бога Отца и Сына Его И. Христа—Дух Св. и завершает дело «благодати» в нас. Отсюда понятны между прочим особенности в формулах приветствий в апостольских посланиях.

Удерживая основной смысл — благоволения, милости и любви слово благодать употребляется в многообразных смыслах, более или менее близких к основному, именно для обозначения вообще благодарности, духовного блага (пользы), милостыни, евангелия И. Христа, учения Христова, апостольской проповеди, призвания к апостольству, преданности учению Христову и пребывания в церкви Христовой, далее вообще всего дела Христова с искуплением и оправданием нас во Христе и даров духовных, подаваемых нам чрез Христа Духом Христовым. Нередко это слово, весьма часто встречающееся в Новом Завете, употребляется в смысле трудно уловимом и только по контексту речи приблизительно угадываемом.

Не останавливаясь на употреблении греческого слова χάρις и латинского gratia для обозначения благодарности 1)»

1) Напр. 2 Кор. IX, 15 «Благодарение же Богови» (χάρις τῷ Θεῷ). 1 Тим. I, 12 «Благодарю (χάριν ἔχω) укрепляющего мя Христа Иисуса Господа нашего». 2 Тим. I, 3 «Благодарю (χάριν ἔχω) Бога, Ему же служу». 1 Кор. X, 30 «Аще аз благодатью (χάριτι, с благодарением) причащаются (принимаю пищу), почто хулу приемлю, о нем же аз благодарю. Аще убо ясте, аще ли пиете, аще ли ино что творите, вся во славу Божию творите».

24

прежде всего укажем на употребление его в устах самого Христа Спасителя в смысле вообще блага, пользы духовной. «Если вы любите любящих вас... Если благотворите благотворящим вам... Если взаймы даете дающим вам взаймы «кая вам благодать есть», ибо все это делают и грешники (Лук. VI, 32 — 34) 1). В подобном же смысле это слово встречается и у ап. Павла. Так, говоря о пользовании даром слова и об избегании гнилых слов, он замечает: «толию еже есть (слово) благо к созиданию веры, да даст благодать слышащим» (Еф. IV, 29).

Благодатью называется и милостыня — у ап. Павла в посл. к Коринфянам. В 1 Кор. XVI, 3: «Егда же прииду... с посланми сих послю отнести благодать вашу во Иерусалим». В особенности же во 2 Кор., где в VIII гл. апостол уведомляет о благодати Божией, данной (τὴν δεδομένην ἐν) 2) в церквах македонских (ст. 1), далее говорит, что эти церкви просят его эту «благодать (т. е. милостыню) и общение служения, еже ко святым (т. е. верующим), прияти» (ст. 4),—что он (апостол) просил Тита, чтобы он как начал, так и окончил у них «и благодать сию» (ст. 6, т. е. сбор милостыни, приношений в пользу братии, или «святых»), что он желает им «да и в сей благодати избыточествуете» (т. е. в благотворении), как и в других добродетелях (ст. 7). Указывает и на пример великого милосердия, как бы величайшей милостыни богатого, но нас ради обнищавшего Сына Божия: «весте бо благодать Господа нашего И. Христа, яко вас ради обнища богат сый, да вы нищетою Его обогатитеся» (ст. 9). С Титом он послал и другого брата, который избран, «освящен от церквей ходити со благодатью сею» (т. е. с милостынею или со сбором пожертвований, ст. 19). В IX гл. располагая коринфян к доброхотному пожертвованию, замечает: «силен же Бог всякую благодать изобиловати в вас (т. е. обогатить всеми средствами для благотворения), да о веем всегда всяко довольство имуще, избыточествуете во всяко дело

1) Здесь указывается на отсутствие в известных действиях элемента нравственного добра, что ясно из приравнения этого рода поступков к делам «грешников», а потому едва ли точен русский перевод χάρις в этом месте словом «благодарность».

2) Тоже нужно сказать относительно точности русского перевода; «благодати, данной церквам македонским».

25

благо» (ст. 8). И верующие молятся о вас с любовью к вам «за премногую благодать Божию на вас» (ст. 14), т. е. за изобилие земных благ, которыми наделил вас Бог и которыми вы делитесь с своими братиями.

Уже здесь слово благодать употребляется в сущности с значением,—утвердившимся sa ним еще в ветхозаветных священных книгах, — милосердия, милости, незаслуженного дара; благоволения, любви. С таким значением слово благодать встречается в новозаветном Св. Писании много раз. Сюда относятся: слова ангела Пр. Деве: «обрела еси благодать у Бога» (Лк. I, 30), замечания евангелиста о Христе Спасителе: «благодать Божия бе на Нем» (Лк. II, 40); «Иисус же преспеваше премудростию и возрастом и благодатью у Бога и человек» (—ст. 52). В Деян. говорится о верующих, что они по вознесении Спасителя пребывали в храме и преломляли хлеб, «хваляще Бога и имуще благодать у всех людей» (II, 47), и в других местах той же свящ. книги по другим поводам г). В посланиях апостольских 2), в особенности у ап. Павла, благодать Божия, как милость человеком незаслуженная, как дар Божий, противополагается делам. «Аще по благодати, то не от дел... Аще ли от дел, ктому несть благодать» (Рим. XI, 6); таково общее положение, подробно раскрываемое апостолом, в особенности в посл. к Римл. «Делающему же мзда не вменяется по благодати, но по долгу» (Рим. IV, 4). «Сего ради от веры, дало благодати» (ἵνα κατὰ χάριν, Рим. IV, 16). Бог иредизбрал нас от вечности во Христе, предназначил нас к усыновлению в Нем «в похвалу славы благодати своея» (т. е. чтобы славилась Его милость. Еф. I, 6). Воскресил нас из мертвых и посадил на небесах во Христе Иисусе, «да явит в вецех

1) Об Иосифе bœ Деян. VII, 10 говорится, что Бог избавил его от всех скорбей «и даде ему благодать и премудрость пред Фараоном». О Давиде (Деян. VII, 46) — что он «обрете благодать пред Богом». Иудеи (Деян. XXV, 3) просят Феста: «просяще благодати на нь, яко да послет его (Павла), ков творяще, яко да убиют его на пути».

2) 1 Петр. V, 10: «Бог же всякия благодати, призвавый вас в вечную свою славу о Христе Иисусе, той да совершит вы, да укрепит, да оснует». Там же приводится (V, δ) изречение Прит. III, 34: «Бог гордым противится, смиренным же дает благодать». Тоже изречение повторяется у Иак. IV, 6.

26

грядущих презельное богатство благодати (милости) своея, благостынею на нас о Христе Иисусе. Благодатью бо есте спасени чрез веру и сие не от вас, Божий дар, не от дел, да никто же похвалится» (Еф. II, 7, 8) и др. места 1).

В весьма большом количестве мест словом благодать обозначается богооткровенное учение, Евангелие И. Христа, апостольская проповедь, призвание апостолов к благовестию. О Христе Спасителе евангелист Лука замечает: «дивляхуся о словесех благодати (божественной премудрости), исходящих из уст Его» (Лук. IV, 22), а ев. Иоанн, противополагая полное откровение новозаветное—во Христе неполному, ветхозаветному — чрез Моисея, хотя и называет то и другое благодатью, но в строгом смысле усвояет это наименование откровению Христову. «И Слово плоть бысть... исполнь благодати и истины. И от исполнения Его мы вси прияхом благодать возблагодать (ἀντὶ χάριτος): яко закон Моисеом дан бысть, благодать же и истина Иисус Христом бысть» (Иоан. I, 16 —17) 2). В Деян, говорится о Павле и Варнаве, что они в Икопии пробыли долго, «дерзающе о Господе, свидетельствующем слову благодати своея (Евангелия) и дающем знамения и чудеса быти руками их» (XIV, 3); далее, что опи: «отплыша в Антиохию, отнюдуже беша преданы благодати Божией (проповеди евапгельской) в дело, еже скончаша» (Деян. XIV, 2G), 3) об Аполлосе—что прибыв в Ахаию, «сиособствова много веровавшим благодатью (διὰ τῆς χάριτος—чрез проповедь): твердо

1) Рим. VI, 1: «Пребудем ли во гресе, да благодать приумножится». Рим. XI, 5: «И в нынешнее время останок по избранию благодати бысть». Евр. II, 9: «Яко да благодатью Божией за всех вкусит (И. Хр.) смерть».

2) По изъяснению св. И. Златоуста ветхозаветная благодать была только тенью новозаветной; та была только «образ», а эта—«истина». В Бес. на ев. Иоанна (XIV, 1) св. отец рассуждает: «Что же мы попутали? Благодать возблагодать. Какую же благодать вместо какой благодати? Новую вместо древней. Подобно тому как была правда и правда, вера и вера, усыновление и усыновление, слава и слава, закон и закон... так есть благодать и благодать». Тоже изъяснение находим и у некоторых других отцов (см. далее в излож. учения св. отцов).

3) Подобное же место в Деян. XV, 40. «Павел же, избрав Силу, изыде предан благодати Божией (τοῦ Κυρίου) от братий. Прохождаше же Сирию и Киликию, утверждая церкви».

27

бо иудеи не преставая обличаше пред людьми, сказуя писавши Иисуса быти Христа» (—XVIII, 27. 28); ап. Павел в Ефесе говорил, что он не щадил трудов, чтобы нести служение—«засвидетельствовати евангелие благодати Божия», что уже не увидят лица его те, между которыми он «проповедывал царствие Божие» (—XX, 24. 2.5); и что теперь он предает их (братий) «Богови и слову благодати Его, могущему назидати» (—ст. 32). Ап. Петр в конце своего послания замечает: «вмале написах, моля и засвидетельствуй сей быти истинней благодати Божией, в ней же стоите» (1 Пегр. V, 12), а ап. Иуда, убеждая подвизаться за веру, однажды преданную святым (Иуд. 3), предостерегает от ложных учений: «привнидоша бо нецыи человецы... нечестивии, Бога нашего благодать превращающе в скверну» (т. е. извращающие учение И. Хр. Иуд. 4).

В своих посланиях ап. Павел часто говорит о благодати в смысле откровения ему Христова и призвания к апостольству. Чрез И. Христа он принял «благодать и апостольство в послушание веры во всех языцех» (Рим. I, 5). О «благодати, данной ему» проповедывать Христа апостол упоминал часто в своих посланиях 1). И другие апостолы признали эту благодать, ему данную. «Познавше благодать, данную мне, Иаков и Кифа и Иоанн... десницы даша мне» (Гал. II, 9). «Мне меньшему всех святых дана бысть благодать сия во языцех благовестите» (Еф. III, 8). «По благодати Божией, данней мне, яко премудр архитектор основание положих, ин же назидает» (1 Кор. III, 10). Коринфянам пишет: «хотех к вам приити прежде да вторую благодать имате» (во второй раз услышите проповедь Евангелия, 2 Кор. I, 15) 2). В посл. к Гал. (I, 6) он удивляется, «яко тако скоро прелагаетеся от звавшего вы

1) «Глаголю бо благодатью (διὰ τῆς χάριτος), давшеюся мне» (Рим. XII, 3). «Дерзее же писах вам... за благодать (διὰ τἡν χἀριν), данную мне от Бога, во еже быти ми служителю Иисус Христову

2) Здесь же двумя стихами выше (2 Кор. I, 12) апостол пишет: «яко в простоте и чистоте Божией, а не в мудрости плоти, но благодатью Божией жихом в мире, множае же у вас». В 1 Кор. I, 4: «Благодарю Бога моего всегда о вас, о благодати Божией, данней вам о Христе Иисусе, яко во всем обогатистеся о Нем, во всяком слове и всяком разуме». См. еще 2 Кор. IV, 15 и VI, 1 не столь ясные места.

28

благодатью Христовою во ино благовествование». В посл. к Филипписиям благодарит Бога за участие их в благовествовании: «сообщников мне благодати всех вас сущих» (I, 7 ср. 5 ст.). О Колоссаях апостол слышал, что они тверды и возрастают в вере с того дня, «от него же дне слышасте и разумеете благодать Божию во истине, яко же и увесте от Епафраста» (I, 6, 7). Их же увещевает: «слово ваше да бывает всегда во благодати (ἐν χάριτι, в духе христианском, евангельском), солию растворено» (Кол. IV, 6). Тимофею пишет: «Ты убо, чадо мое, возмогай о благодати (ἐν τῇ χάριτι), яже о Христе Иисусе и яже слышал еси от мене, сия предаждь верным человеком» (2 Тим. II, 1, 2). Титу: «Да учение Спасителя нашего Бога украшают во всем; явися бо благодать Божия спасительная всем человеком, наказующи нас» (учащая, Тит. II, 11). Евреям: «В научения странна и различна не прилагайтеся: добро бо благодатью утверждати сердца (питать словом учения Христова), а не брашны» (Евр. XIII, 9) 1).

Благодатью называется у апостола и совершенное Иисусом Христом дело искупления со всеми его плодами и последствиями для нас, что и раскрывается с особенною обстоятельностью в V гл. посл. к Римл. Здесь апостол начинает свое рассуждение словами: «Мир имамы к Богу Господом нашим Иисус Христом, Им же и приведение обретохом верою во благодать сию, в ней же стоили, и хвалимся упованием славы Божия» (ст. 1—2). Мы примирены с Богом и доступ к этой благодати, т. е. к состоянию примирения с Богом, мы получили чрез И. Христа. Такое состояние служит для нас источником всяких упований, надежд даже в скорбях, и «упование не постыдит, яко любы Божия излияся в сердца наша Духом Святым, данным нам» (ст. 5). Какое же основание так думать? На этот естественный вопрос апостол отвечает указанием на следующие факты. Христос умер за нас, когда мы были еще «по-

1) В 1 Тим. 1. 14: «Упреумножися же благодать Господа нашего (И. Христа) с верою и любовью, яже о Христе Иисусе». В предшествующем стихе (ст. 13) говорится, что он апостол прежде был гонителем «неведый в неверствии», т. е. был неверующим по поведению. Ведение же (ст. 14) получил по откровению от самого Христа: «упреумножися же благодать Господа» и т. д.

29

мощными», «нечестивыми» (ст. 6), и Бог еще тогда «доказал свою любовь» к нам, именно тем, что Христос умер sa нас, когда мы были еще грешниками (ст. 8). Если уже тогда, когда мы были еще «врагами», примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более теперь мы не подлежим Его гневу; теперь мы находимся в состоянии примирения и чувствуем, что мы спасены Его жизнью. Но и этого мало; у нас есть не одно только чувство безопасности от гнева Божия, но и чувство радости, торжественное чувство хвалы Богу (ст. 9 —11). Чтобы показать еще более основательность надежд верующих во Христа на полноту совершившегося примирения с Богом и выяснить все величие любви Божией к искупленному во Христе человеку, апостол далее сравнивает падение и искупление, именно грех, преслушание первого человека и милосердие, любовь Божию, явленную во Христе, праведность, послушание (благодать) и оправдание (дар ее). Грех прародителей имел великие последствия, но искупление, благодать Христова—еще большие. Не якоже прегрешение, тако и дар (τὸ χάρισμα). Аще бо прегрешением единого мнози умроша, множае паче благодать Божия и дар благодатию (ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἠ δώρεὰ ἐν χάριτι) единого человека Иисуса Христа. во многих преизлишествова» (ст. 15). И притом осуждение в Адаме было за одно преступление, дар же (τὸ δε χάρισμα) от многих прегрпрегрешений во оправдание (ст. 16). И если смерть царствовала посредством одного, множае паче избыток благодати и дар правды (τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς) приемлюще в жизни воцарятся единем Иисус Христом (ст. 17). Как чрез преступление, непослушание одного все люди осуждены, и сделались многие грешными, так праведностью, послушанием Одного всем человекам дано оправдание жизни и праведны будут многие (ст. 18—19). Грех приумножался с прохождением закона, по идеже приумножичя грех, преизбыточествова благодать. Да якоже царствова грех во смерть, такожде и благодать воцарится правдою (διὰ δυκαιοσύνης) в жизнь вистую И. Христом (διὰ I. Χριστοῦ) Господем нашим (ст. 20 — 21).

Здесь противопоставляются с одной стороны прегрешение Адама, гнев Божий (ст. 9), вражда с Богом (ст. 10), виновность наша (18), смерть (21), с другой — любовь Божия (ст. 5). смерть Сына Божия (ст. 10), при-

30

мирение (ст. 10—11), праведность и послушание Христовы (ст. 18—19), новая жизнь наша во Христе (ст. 10, 18, 21). Но для краткости, в ст. 15, 16, 17, 20, 21 противопоставляются только с одной стороны преступление и осуждение с другой—благодать Христова и ее дар—оправдание. При этом очевидно, что под благодатью разумеется все дело искупления со всеми его плодами 1).

Впрочем, так как искупление есть дело не только любви к нам воплотившегося Сына Божия, но и милости, благоволения Бога Отца, от вечности предназначившего нас к избавлению во Христе, и не только милости Его, но и правды, то апостол, созерцая в целом все дело нашего спасения во Христе и рассматривая Его, как дело благодати Божией, включает в объем этого понятия все домостроительство спасения нашего, начиная от вечности. В этом смысле благодать он возводит к вечному предопределению Бога Отца, «спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему благоволению и благодати, данной нам о Христе Иисусе прежде лет вечных, явлшейся же ныне просвещением (ἐπιφανείας—явлением) Спасителя нашего И. Христа» (2 Тим. ί, 9). Он (Бог Отец) «избра нас в Нем (И. Хр.) прежде сложения мира... Прежде нарек (προορίσας) нас во усыновление Иисус Христом в Него, по благоволению хотения своего, в похвалу славы благодати своея, ею же облагодати нас о Возлюбленнем, о Нем же имамы избавление кровью Его и оставление прегрешений по богатству благодати Его» (Еф. I, 4—7). Если «в похвалу славы благодати своея» означает: «чтобы прославляли Его—Бога Отца милость», то последнее выражение: «по богатству благодати Его» не может означать ничего другого как преизобилие оправдания нашего и очищения от грехов во Христе. На это оправдание благодатью Христовою

1) За исключением выражения (в ст. 15) «благодать Божия», прибавленного к словам: «и дар благодати единого человека И. Христа» Первое выражение («благодать Божия») нужно отнести к милосердию Бога Отца, соизволившего на спасение нас чрез искупление. Второе же («дар в благодати единого человека И. Xp.») указывает на искупление: «дар» — оправдание, «в благодати» — в искуплении чрез И Христа. Подобный же смысл имеет выражение в ст. 17: «избыток благодати и дара правды», хотя в ст. 15 этот смысл яснее, благодаря прибавке к слову «благодать»—«Божия».

31

апостол указывал не только в приведенном месте V гл. Римл., но и в III гл. того же посл., причем изъяснил, каким образом в деле Христовом милость сочеталась с правдою. «Вси бо согрешиша и лишени суть славы Божия. Оправдаеми туне, благодатью Его, избавлением, еже о Христе Иисусе, Его же предположи (προεθέτο) Бог очищение верою в крови Его в явление правды своея, sa отпущение прежде бывших грехов: в долготерпении Божии в показание правды Его в нынешнее время, во еже быти Ему праведну и оправдающу сущего от веры Иисусовы» (Римл. III, 23—26 1).

В силу первовиновности Бога Отца в совершении нашего спасения чрез воплотившегося Сына Божия, дарование благодати в апостольских приветствиях в начале посланий приписывается прежде всего Богу Отцу, а потом Сыну Божию И. Христу. Господу нашему 2). Большинство приветствий имеет следующую форму: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Римл. I, 7; 1 Кор. I, 3; 2 Кор. I, 2: Гал. I, 3; Еф. I, 2; Филип. 1, 2; Кол. I, 3, 1 Фес. I, 1; 3) 2 Фес. I, 2; Филим. I. 3). В других, сравнительно немногих, приветствиях прибавляется слово «милость»: «Благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего» (1 Тим. I, 2. 2 Тим. I, 2; Тит. I, 4 4). Эти формулы имеют значение как бы тем, раскрытию которых посвящено содержание посланий, трактующих о спасении нашем, которое совершено И. Христом по благоволению Бога Отца. Слово благодать

1) О благодати в смысле оправдания нас во Христе см. также Гал. V, 4: «Упразднистеся от Христа, иже законом оправдастеся, от благодати отпадосте», т. е. оправдывающие себя законом отпали от Христа, лишились оправдания чрез Него. Гал. II, 21: «Не отметаю благодати Божия (т. е. оправдания чрез Христа). Аще бо законом правда, убо Христос тупе умре». Еф. II, 5, 6: «И сущих нас мертвых прегрешенми сооживи Христом: благодатью есте спасени: и с Ним воскреси и спосади на небесных во Христе Иисусе».

2) Исключение составляет приветствие в посл. Иуд. 3: «Милость вам и мир и любы да умножится»—без упоминания о Боге Отце и Господе L Христе.

3) По Тишендорф. изд. Коя. I, 3: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего. 1 Фесс. I, 1: Благодать вам и мир.

4) Подобное приветствие во 2 Иоан. 3 «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отча во истине и любви». Тит. I, 4 по Тишендорф. изд. без ἔλεος, у Оригена же (t. XIV col. 854) и в славянском с ἔλεος.

32

в апостольских приветствиях означает именно спасение. Что это так, видно не только из вышеизложенного обозрения употребления этого слова у ап. Павла, но и из приветствий ап. Петра. 1 Петр. I, 2: «Избранным пришельцем рассеяния... по прозрению Бога Отца, во святыни Духа, в послушание и кропление крове Иисус Христовы: благодать вам и мир да умножится» и 2 Петр. I, 2: «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Если в начале посланий благодать усвояется Богу Отцу и Господу И. Христу, то в конце их говорится только о благодати И. Христа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами или (просто) с вами (Римл. XVI, 20. 24; 1 Кор. XVI, 23; Филип. IV, 23; 1 Фес. V, 28; 2 Фес. III, 18) или со духом вашим (Гал. VI, 18; Филим. 25 1). Даже в необычных формах приветствий просвечивает тоже усвоение благодати И. Христу. Таковы заключительные приветствия в посл. к Еф. и 2 Кор. «Мир братии и любовь с верою в Бога Отца и Господа И. Христа. Благодать со всеми, любящими Господа нашего И. Христа в неистлении» (ἐν ἀφθαρσία. Ефес. VI, 23. 24 2). В особенности характерно заключительное приветствие 2 Кор. XIII, 18: «Благодать Господа нашего И. Христа и любы Бога и Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Здесь упоминается вся Св. Троица, по благодать усвояется И. Христу. И это совершенно понятию. Если в начале посланий мысль апостольская естественно устремляется к первоисточнику нашего спасения—Богу Отцу и ближайшему совершителю его И. Христу, то после раскрытия исторических, так сказать, судеб Божественного домостроительства она естественно останавливается на Господе и Спасителе нашем, Иисусе Христе, давшем вам все потребное для спасения.

Вот почему иногда употребляется слово благодать вместо слова Христос, христианство, пребывание в вере Христовой.

1) Благодать (просто без упоминания: Господа И. Хр.) со всеми вами, или с вами или с тобою (Кол. IV, 18; 1 Тим. VI, 21; 2 Тим. IV. 22; Тит. III, 15; Евр. XIII, 25).—О благодати не упоминается в заключении 3 Иоан. 15 (мир тебе) и 1 Петр. V, 14 (мир вам всем о Христе Иисусе).

2) 2 Петр. III, 18. «Да растете в благодати и разуме (γνώσει—познании) Господа нашего Спаса Иисуса Христа, тому слава и ныне и в день века».

33

В Деян. XI, 23 о Варнаве говорится, что он пришел в Антиохию и «видев благодать Божию, возрадовался» (т. е. он видел, что верующие тверды в христианстве), далее там же (XIII, 43) о Павле и Варнаве — что они некоторых из иудеев и обращенных из язычества «увещеваху пребывати в благодати Божией». В Евр. VIII, 16 апостол увещевает: «да приступаем убо с дерзновением к престолу благодати» (т. е. к престолу И. Христа —Архиерея великого, о чем говорится в предш. стихах 14 и 15). А Евр. X, 29 апостол замечает, что если за отступление от закона Моисеева полагалась смерть, то «колико мните горшия сподобится муки, иже Сына Божия поправый, и кровь заветную скверну возмнив, еюже освятися и Духа благодати (т. е. Духа Христова) укоривый» 1).

Весьма характерно здесь, относительно новозаветного употребления слова благодать, выражение «Духа благодати». Не сказано: «благодать Духа», ибо благодать исходит, по благоволению Отца, от Сына Его Единородного, Господа и Спаса нашего И. Христа и если усвояется человеку чрез Духа, то Сей последний дарует ему не свою благодать, а Христову. Вот почему апостолы и в приветствиях и среди своих посланий не употребляют выражения «благодать Св. Духа», как ни много они говорят о Св. Духе, Его дарах и действиях Его для спасения человека.

Апостолы ни на минуту не забывали об обетовании Спасителя относительно Духа Утешителя, имеющего обитать в верующих вместо Него,—Духа, который исходит от Отца и посылается в мир от Бога Отца Сыном,—Духа, который «принимается» от Христа и завершает Его дело и потому есть «Дух Христов», «сила Христова», сила, несущая дары благодати Христовой и потому сила благодатная.

Так как чрез Христа мы становимся сынами Божиими,