13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

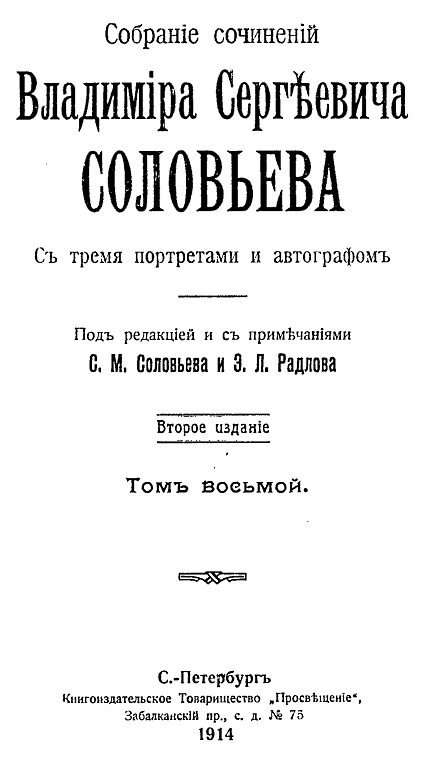

Автор:Соловьев Владимир Сергеевич

Соловьев В.С. Право и нравственность. Очерки из прикладной этики.

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу

Право и нравственность.

Очерки из прикладной этики. 1897.

Владимиру Даниловичу Спасовичу 519

Предисловие 521

Глава первая. — Предварительные замечания о праве вообще 523

Глава вторая. — Определение права в его связи с нравственностью 534

Глава третья. — Уголовное право. Его генезис. Критика теорий возмездия и устранении 551

Глава четвертая. — 0 смертной казни 572

Глава пятая. — Принудительное правосудие, как нравственная обязанность 589

Глава шестая. — Антропологическая школа криминалистов, ее заслуги и недостатки 601

Глава седьмая. — Нормальное уголовное правосудие. 616

Владимиру Даниловичу Спасовичу.

Вступая одиноким и плохо вооруженным волонтером в огромный и грозный стань юридической науки, спешу укрыться под защиту заслуженного вождя регулярных сил, в надежде на его справедливость и великодушие. Ваша справедливость не позволит Вам прилагать к философскому обсуждению правовых вопросов мерила профессиональной юриспруденции, а на Ваше великодушие я рассчитываю, если общие условия моего труда отразились в каких-нибудь частных ошибках, которых можно было бы избегнуть при более тщательной и досужей обработке предмета.

В некоторых точках соприкосновения нравственной философии с правом наши мысли не совпадают. Вы позволите мне забыть об этом теперь рада того «единства в необходимом» и тех взаимных чувств, которые нас связывают.

519

Предисловие.

Признавая между правом и нравственностью внутреннюю существенную связь, полагая, что они неразлучны и в прогрессе и в упадке своем, мы сталкиваемся с двумя крайними взглядами, отрицающими эту связь на прямо противоположных основаниях. Один взгляд выступает во имя морали и, желая охранить предполагаемую чистоту нравственного интереса, безусловно отвергает право и все, что к нему относится как замаскированное зло. Другой взгляд, напротив, отвергает связь нравственности с правом во имя последнего, признавая юридическую область отношений как совершенно самостоятельную и обладающую собственным абсолютным принципом. Согласно первой тючке зрения связь с правом пагубна для нравственности; согласно второй — связь с нравственностью в лучшем случае не нужна для права.

В настоящее время наиболее значительные (хотя в различных отношениях) представители обоих крайних взглядов принадлежат России. Как безусловный отрицатель всех юридических элементов жизни высказывается знаменитейший русский писатель, граф Л. Н. Толстой, а неизменным защитником права, как абсолютного, себе довлеющего начала, остается самый многосторонне образованный и систематичный ум между современными русскими, а может быт и европейскими учеными, Б. Н. Чичерин. Если бы я стал разбирать их взгляды во всех частностях, то это вывело бы меня за пределы настоящего сочинения (а относительно второго из названных писателей — и за пределы моей компетентности). Оставаясь на почве собственно философской и имея в виду лишь центральный пункт спора, я желал бы рассмотреть дело по существу для уяснения положительной истины.

521

Предлагаемая книжка частью прямо написана для настоящего издания, частью представляет более или менее существенную переработку соответствующих мест в других моих сочинениях. Вопрос об отношении между нравом и нравственностью получает особенно жгучий характер в области права уголовного, на котором я и должен был сосредоточить свое внимание.

Философия права, в которую входит предмет моего трактата, есть одна из философских дисциплин, примыкающая к этике или нравственной философии (в прикладной ее части). Вот формальное основание, по которому я, не будучи юристом, считаю себя в праве говорить о праве. Если читатель убедится, как я надеюсь, Б правде моих мыслей по существу, то едва ли он поднимет в кассационном порядке вопрос о том, в какой мере автор имел право быть правым.

522

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Предварительные замечания о праве вообще.

I.

Право возникает фактически в истории человечества наряду с другими произведениями общечеловеческой жизни, каковы язык, религия, художество и т. д. Все эти формы, в которых живет и действует душа человечества и без которых немыслим человек, как такой, очевидно, не могут иметь своего исторического начала в сознательной и произвольной деятельности отдельных лиц, не могут быть произведениями рефлексии, все они являются сперва как непосредственное выражение инстинктивного родового разума, действующего в народных массах; для индивидуального же разума эти духовные образования являются первоначально не как добытые иди придуманные им, а как ему данные. Это несомненно фактически, какое бы дальнейшее объяснение мы ни давали самому духовному инстинкту человечества. Впрочем, мы имеем здесь только частный случай более общего факта, ибо родовой разум не ограничивается одним человечеством, и как бы мы ни объясняли инстинкт животных, во всяком случае несомненно, что разумные формы общежития, например в пчелиных и муравьиных республиках, являются для отдельных животных данного рода не как что-нибудь ими самими придуманное или добытое, а как нечто готовое и данное, как некоторое наитие, которому они служат лишь проводниками и орудиями.

Если общежительные животные несомненно 'Повинуются некоторым нормам своего общежития, а при нарушении их (в крайне редких случаях) со стороны отдельных особей виновные вызывают против себя соответственную реакцию и подвергаются истре-

523

блению, то само собою разумеется, что и человеческая общественность в самых первых своих начатках уже обладала объективно определенными, хотя субъективно-безотчетными правовыми нормами.

Первоначальное право, как непосредственная деятельность родового (народного, племенного) духа, есть право обычное, в котором начало справедливости действует, не как теоретически сознаваемый мотив, а как непосредственное практическое побуждение, облекаясь при том в форму символов. Если первоначальное право в виде юридического обычая есть прямое явление общей родовой жизни, то органическое развитие этой последней, составляющее историю народа, определяет собой и изменения в правовых отношениях; таким образом право в своем определенном существовании (т. е. право у известного народа в известное время), есть несомненно произведение истории, как собирательного органического процесса.

Итак, право дано нам, как органическое произведение родового исторического процесса. Эта сторона действительного права не подлежит сомнению, но столь же несомненно, что ею право еще не определяется, как такое, — это есть только первый образ его существования, а никак не его сущность. Когда же на эту органическую основу права обращается исключительное витание, когда она отвлекается от всех других сторон и элементов права и признается как его полное определение, тогда получается тот односторонний исторический принцип права, который так распространен в новейшее время и несостоятельность которого (в его исключительности) легко может быть обнаружена.

И прежде всего несомненно, что история человечества только в начатках своих может быть признана как чисто-органический, т. е. родовой безличный процесс, дальнейшее же направление исторического развития знаменуется именно все большим и большим выделением личного начала. Община пчел всегда остается инстинктивною, невольною и безличною связью, но человеческое общество последовательно стремится стать свободным союзом лиц. Если в начале жизни и деятельности отдельных лиц вполне определялась истерическим бытом народа, как целого, и представляла в своем корне лишь произведение тех условий, которые органически выработались народною историей, то с дальнейшим развитием, на-

524

оборот, сама история вое более и более определяется свободною деятельностью отдельных лиц и весь народный быть становится все более и более лишь осуществлением этой личной деятельности. Если человеческое общество, как соединение нравственных существ, не может быть только природным организмом, а есть непременно организм духовный, то и развитие общества, т. е. история не может быть только простым органическим процессом, а необходимо есть также процесс психологически и нравственно-свободный, т. е. ряд личных сознательных и ответственных действий. Куда окончательно ведет этот духовно-исторический процесс, выделяющий личность из рода, есть ли он только отрицательный переход к восстановлению первобытной родовой солидарности, но более широкой и более совершенной, — соединяющей свободу с единством, — или же первобытное, таинственное единство родовой жизни должно совсем исчезнуть и уступить место чисто-рациональным отношениям, — это вопрос другого рода. Но во всяком случае, стремление личности к самоутверждению и к полнейшему высвобождению из первобытного единства родовой жизни остается фактом всеобщим и несомненным. А потому и право, как необходимая форма человеческого общежития, вытекая первоначально из глубины родового духа, с течением времени неизбежно должно было испытать влияние обособленной личности, и правовые отношения должны были стать в известной степени выражением личной воли и мысли. Поэтому, если согласно отвлеченно-историческому принципу утверждают, что постоянный корень всякого права есть право обычное, как прямое органическое выражение народного духа, — все же остальное, т. е. право писанное или законы и право научное или право юристов, имеют значение только как формальное выражение первого, так что вся деятельность отдельных лиц (законодателей и юристов) должна состоять только в более отчетливом формулировании и систематизации исторических, органически выработанных правовых норм, — то такой взгляд должен быть отвергнут, как односторонний и несоответствующий действительности. Помимо того, что этот взгляд противоречит общему значению личного начала в истории, — в большинстве случаев чисто-органическое происхождение права и законодательства является невозможным уже вследствие одних внешних условий. Так, например, если можно допустить, что публичное и частное

525

право англо-саксов было чисто-органичиешш произведением их народного духа, то сказать то же самое о государственном праве Английского королевства в XIII веке, то есть о начатках знаменитой английской конституции совершенно невозможно уже по той простой причине, что в этом случае нет того единого народного духа, той национальной единицы, творчеству которой мы могли бы .приписать помянутую выше конституцию, которая сложилась при взаимодействии по крайней мере двух враждебных национальных элементов — англо-саксонского и норманского, — при чем, очевидно, невозможно отрицать участие сознательного расчета, обдуманной сделки между представителями этих двух национальностей.

Другой яркий пример: чей народный дух создал право Северо-Американской республики?

II.

Если отношение между лицами, не вышедшими из родового единства1, есть непосредственная простая солидарность, то лица обособившиеся, утратившие так или иначе существенную связь родового организма, вступают по необходимости во внешнее отношение друг к другу — их связь определяется как формальная сделка или договор. Итак, источником права является здесь договор, и против отвлеченного положения: всякое право 'Происходит из органического развития народного духа, полагается естественным, непосредственным творчеством народа в его внутреннем существенном единстве, — выступает другой отвлеченный принцип, прямо противоположный: всякое право и все правовые отношения являются как результатом намеренного, рассчитанного условия или договора между всеми отдельными лицами в их внешней совокупности. Если, согласно первому принципу, все правовые формы вырастают сами собой, как органические произведения, без всякой предуставленной личной цели, то по второму принципу, наоборот, право всецело определяется тою сознательною целью, которую ставит себе совокупность договаривающихся лиц. Здесь предполагают, что отдельные лица существуют первоначально сами по себе, вне всякой общественной связи, и затем (любопытно

________________________

1 Во всей этой главе термины «род, родовой» употребляются мною в широком смысле без прямого отношения к собственно так называемому родовому быту.

526

бы знать когда именно?) сходятся рада общей пользы, подчиняются по договору единой власти и образуют таким образом гражданское (политическое) общество или государство, постановления которого получают, в силу общего договора, значение законов, или признаются за выражение права. Таким образом здесь определяющим началом права является общая польза. Задача правомерного государства во всех его учреждениях и законах есть осуществление наибольшей пользы, т. е. пользы всех. Этот общественный утилитаризм, столь простой и ясный на первый взгляд, для философского анализа является как самая неопределенная и невыясненная теория. Государство имеет целью общую пользу. Если бы польза была действительно общею, т. е. если бы все были действительно солидарны в своих интересах, то не было бы и надобности в особенном устроении интересов. Но если польза всех не согласуется, если общая польза сама себе противоречив, то государство может иметь целью разве лишь пользу большинства. Так обыкновенно и понимается этот принцип. Но в вопросах исключительно интереса ничто не ручается не только за солидарность всех, но и за солидарность большинства. Исходя из интереса, необходимо допустить в обществе столько же партий, сколько есть в нем различных частных интересов. Если правовое государство будет орудием только одной из этих партий, то откуда оно возьмет силу для подчинения всех других? Итак, оно должно защищать данные частные интересы лишь поскольку они не находятся в прямом противоречии с интересами других. Таким образом собственною целью государства является не интерес, как такой, составляющий собственную цель отдельных лиц и партий, а разграничение этих интересов, делающее возможным их совместное существование. Государство имеет дело с интересом каждого, но не самим по себе (что невозможно), а лишь поскольку он ограничивается интересом всех других. Так как это условие одинаково для всех, то все равны пред общею властью, которая, следовательно, определяется не общею пользой, а равенством, или равномерностью, или, что то же, справедливостью. По общему признанию, первое требованье от нормальной власти, нормального государства, есть то, чтобы оно возвышалось над всяким частным интересом, чтобы оно было беспристрастно, но беспристрастие есть лишь другое название справедливости.

527

Общая власть должка быть беспристрастна, и в этом смысле можно сказать, что она должна заботиться об общей пользе, т. е. о пользе всех одинаково, но равная польза всех и есть справедливость. Но, как сказано, государство не может заботиться о пользе всех в положительном смысле, т. е. осуществлять весь интерес каждого, что невозможно как по неопределенности этой задачи, так и по внутреннему ее противоречию, поскольку частные интересы противоположны между собой; поэтому, государство может только отрицательно определяться общею пользой, т. е. заботиться об общей границе всех интересов. В силу этой общей границы и в области, ею определяемой, т. р. поскольку он совместим со всеми другими или справедлив, каждый интерес есть право — определение чисто-отрицательное, ибо им не требуется, чтобы интерес каждого был осуществлен в данных пределах, а только запрещается переходить эти пределы. Не будучи в состоянии осуществить общую пользу фактически, т. е. согласно субъективным требованиям (которые беспредельны и друг другу противоречат в естественном порядке), государство должно осуществить ее юридически, т. е. в пределах общего права, вытекающего из относительного или отрицательного равенства всех, т. е. из справедливости. Забота государства, как это признается всеми, не в том, чтобы каждый достигал своих частных целей и осуществлял свою выгоду, — это его личное дело, — а лишь в том, чтобы, стремясь к этой выгоде, он не нарушал равновесия с выгодами других, не устранял чужого интереса в тех пределах, в которых он есть право. Таким образом, требование власти от подданных есть общее требование справедливости: neminem laede, и, следовательно, право не определяется понятием полезности, а заключает в себе и формальное нравственное начало.

III.

Если невозможно, как мы видели, признать источником права начало органического развития в его исключительности, то точно также нельзя допустить и противоположное механическое начало договора в смысле знаменитого contrat social, т. е. в качестве первоначального и единственного источника всякого права и государства. Фактически несомненно, что оба эти начала, — и на-

528

чало органического развития, и начало механической сделки, — участвуют совместно в образовании права и государства, при чем первое начало преобладает в первобытном состоянии человечества, в начале истории, а второе получает преобладающее значение в дальнейшем образовании общественного быта с большим обособлением и выделением личного элемента. Таким образом право (и правовое государство) в своей исторической действительности не имеет одного эмпирического источника, а является, как изменчивый результат сложного взаимоотношения двух противоположных и противодействующих начал, которые, как это легко видеть, суть лишь видоизменения или первые применения в политико-юридической области тех двух элементарным начал, общинности и индивидуализма, которые лежат в основе всей человеческой жизни. В самом деле, исторический принцип развития права, как непосредственно выражающего общую основу народного духа в его нераздельном единстве, прямо соответствует началу общинности, а противоположный механический принцип, выводящий право из внешнего соглашения между всеми отдельными атомами общества, есть очевидно прямое выражение начала индивидуалистического.

Не трудно было бы показать, как те же два начала, различным образом видоизменяясь и осложняясь, проявляются в политической борьбе между абсолютизмом и либерализмом, традиционной аристократией и революционной демократией и т. д., при чем оба враждующие начала являются одинаково неправыми и несостоятельными, несостоятельность, лишь паллиативно устраняемая внешними искусственными сделками между ними. Но вопросы чисто-политического характера отклонили бы нас слишком далеко от прямого предмета этого сочинения.

Два основные источника права, т. е. стихийное творчество народного духа и свободная воля отдельных лиц, различным образом видоизменяют друг друга, и поэтому взаимное отношение их в исторической действительности является непостоянным, неопределенным и колеблющимся, соответственно различным условиям места и времени. Таким образом с эмпирической или чисто исторической точки зрения невозможно подчинить это отношение указанных начал никакому общему определению.

Но во всяком случае, какие бы исторические формы ни при-

529

нимали правовые отношения, этим нисколько не решается вопрос о сущности самого права, о его собственном определении. Между чем весьма обычно стремление заменить теорию права его историей. Это есть частный случай той, весьма распространенной, хотя совершенно очевидной, ошибки мышления, в силу которой происхождение или генезис известного предмета в эмпирической действительности принимается за самую сущность этого предмета, исторический порядок смешивается с порядком логическим и содержание предмета теряется в процессе явления. И такое смешение понятий производится во имя точной науки, хотя всякий признал бы сумасшедшим того химика, который на вопрос: что такое поваренная соль, вместо того, чтобы отвечать NaCl, т. е. дать химическую формулу этой соли, стал бы перечислят все солеваренные заводы и описывать способ добывания соли. Но не то же ли самое делает тот ученый, который на вопрос, что такое право, вместо логических определений, думает ответить этнографическими и историческими исследованиями об обычаях готтентотов и о законах салийских франков, исследованиями весьма интересными и важными на своем месте, но нисколько не решающими общего вопроса? Но логические ошибки, бросающиеся в глаза в простых и частных случаях, ускользают от внимания в вопросах более сложных и многообъемлющих. Само собою разумеется, что позитивно-историческое направление в науке права хотя в принципе и основано на указанном заблуждении, тем не менее может быть весьма плодотворно и иметь большие заслуги в разработке научного материала. Да и в принципе это направление извинительно, как законная реакция против односторонней метафизики права, которая в своей самодовольной отвлеченности так же грешила против реального начала, как противоположное направление грешит против идеи.

IV.

Коснувшись исторического вопроса, откуда происходит или из чего слагается право, т. е. вопроса о материальной его причине, переходим теперь к вопросу, что есть (τί ἐστι) право, т. е. к вопросу о его образующей (формальной) причине, или о его собственном существе.

Правом прежде всего определяется отношение лиц. То, что

530

не есть лицо, не может быть субъектом права. Вещи не имеют прав. Сказать: я имею права (вообще, без дальнейшего определения какие), все равно, что сказать: я — лицо. Лицом же в отличие от вещи называется существо, не исчерпывающееся своим бытием для другого, т. е. не могущее по природе своей служить только средством для другого, а существующее как цель в себе и для себя, существо, в котором всякое внешнее на него действие наталкивается на возможность безусловного сопротивления, на нечто такое, что этому внешнему действию может безусловно не поддаваться и есть, следовательно, безусловно внутреннее и самобытное, — для другого непроницаемое и неустранимое. А это и есть свобода в истинном смысле этого слова, т. е. не в смысле liberum arbitrium indifferentiaeе, а наоборот, в смысле полной определенности и неизменной особенности всякого существа, одинаково проявляющейся во всех его действиях. Итак, в основе права лежит свобода, как характеристический признак личности; ибо из способности свободы вытекает требование самостоятельности, т. е. ее признания другими, которое и находит свое выражение в праве. Но свобода сама по себе, т. е. как свойство лица в отдельности взятого, еще не образует права; ибо здесь свобода проявляется лишь внешним образом, как фактическая принадлежность личности, совпадающая с ее силой. Предоставленный самому себе, я свободно действую в пределах своей силы: о праве здесь не может быть и речи. Нет права и в том случае, когда мое действие сталкивается с таким же свободным действием другого, при чем дело решается перевесом силы. Но если я проявление своей свободы ограничиваю или обусловливаю признанием за другим такой же принципиальной свободы, или признаю его за такое же лицо, как я сам, то таким признанием я делаю свою свободу обязательною для него, или превращаю ее в свое право. Такое отношение имеет всеобщий характер, в силу всеобщего значения личности: каждый человек есть лицо, и, следовательно, за всеми одинаково должна признаваться их принципиальная свобода, взаимно обусловленная в своем действительном проявлении. Таким образом, моя свобода, как право, а не сила только, прямо зависит от признания равного права всех других. Отсюда мы получаем основное определение права:

Право есть свобода, обусловленная равенством.

531

В этом основном определении права индивидуалистическое начало свободы неразрывно связано с общественным началом равенства, так что можно сказать, что право есть не что иное, как синтез свободы и равенства.

Понятия личности, свободы и равенства составляют сущность так называемого естественного права. Рациональная сущность права различается от его исторического явления, или права положительного. В этом смысле естественное право есть та общая алгебраическая формула, под которую история подставляет различные действительные величины положительного права. При этом само собою разумеется, что эта формула (как и всякая другая) в своей отдельности есть лишь отвлечение ума, в действительности же существует лишь как общее идеальное условие всех положительных правовых отношений, в них и через них. Таким образом под естественным или рациональным правом мы понимаем только общий разум или смысл (ratio, λόγος) всякого права, как такого. С этим понятием естественного права, как только логического prius права положительного, не имеет ничего общего существовавшая некогда в юридической науке теория естественного права, как чего-то исторически предшествовавшего праву положительному, при чем предполагалось так называемое естественное состояние или состояние природы, в котором люда существовали будто бы до появления государства и положительных законов. На самом же деле оба эти элемента, и рациональный, и положительный, с одинаковою необходимостью входят в состав всякого действительного права, и потому теория, которая их разделяет или отвлекает друг от друга, предполагая историческое существование чистого естественного права, принимает отвлечение ума за действительность. Несостоятельность этой теории нисколько не устраняет той несомненной истины, что всякое положительное право, поскольку оно есть все-таки право, а не что-нибудь другое, необходимо подлежит общим логическим условиям, определяющим самое понятие права, и что, следовательно, признание естественного нрава в этом последнем смысле есть необходимое требование разума.

Необходимые же условия всякого права суть, как мы видели* свобода и равенство его субъектов. Поэтому естественное право всецело сводится к этим двум факторам. Свобода есть необходимый субстрат или подлежащее права, а равенство — его необхо-

532

димая форма. Отнимите свободу, и право становится своим противоположным, т. е. насилием. Точно также отсутствие общего равенства (т. е. когда данное лицо, утверждая свое право по отношению к другим, не признает для себя обязательными права этих других) есть именно то, что называется неправдой, т. е. также прямое отрицание права. Поэтому и всякий положительный закон, как частное выражение или применение права, в какому бы конкретному содержанию он, впрочем, ни относился, всегда предполагает равенство, как свою общую и безусловную форму: пред законом все равны, без этого он не есть закон: и точно также закон, как такой, предполагает свободу тех, кому он предписывает, ибо для рабов нет общего формально-обязательного закона, для них принудителен уже простой единичный факт господской воли.

Свобода, как основа всякого человеческого существования, и равенство, как необходимая форма всякого общественного бытия, в своем соединении образуют человеческое общество, как правомерный порядок. Ими утверждается нечто всеобщее и одинаковое, поскольку права всех равно обязательны для каждого и права каждого для всех. Но очевидно, что это простое равенство может относиться лишь к тому, в чем все тождественны между собой, к тому, что у всех есть общее. Общее же у всех субъектов права есть то, что все они одинаково суть лица, т. е. самостоятельные или свободные существа. Таким образом, исходя из равенства, как необходимой формы права, мы заключаем к свободе, как его необходимому субстрату.

В эмпирической действительности, воспринимаемой внешними чувствами, все человеческие существа представляют собою бесконечное разнообразие, и если, тем не менее, они утверждаются, как равные, то этим выражается не эмпирический факт, а положение разума, имеющего дело с тем, что тождественно во всех, или в чем все равны. Вообще же разум, как одинаковая граница всех свободных сил или сфера равенства, есть определяющее начало права, и человек может быть субъектом права лишь в качестве существа свободно-разумного.

533

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Определение права в его связи с нравственностью.

I.

Общее формальное определение права, как свободы, обусловленной равенством, т. е. равным ограничением, хотя обозначает собственную область юридических отношений, но еще ничего не говорит об их действительном содержании, а потому и не может само по себе служить к решению вопроса о связи между правом и нравственностью. Сам определяющий термин этой формулы — равенство — имеет слишком общий и отвлеченный характер и требует ближайшего определения. Это равное ограничение, делающее из свободы право, — в чем оно собственно состоит и в каком смысле оно равно для всех?

О простом или безусловном равенстве здесь, очевидно, не может быть речи. Ясно, что ограничения свободы для малолетнего и взрослого, для психически больного и здорового не могут быть равны. и в других отношениях равенство всегда условно: все равно свободны заниматься врачебною практикой, если имеют свидетельство о своих медицинских знаниях; все равно свободны владеть землею, если ее приобрели; и т. д. Следовательно, в праве свобода каждого обусловлена не только равенством всех, но и действительными условиями самого равенства. Далее, когда мы говорим о равном ограничении, то, чтобы стать фактором права, само это ограничение помимо реально обусловленного равенства должно еще иметь некоторое собственное качество; не всякое ограничение, хотя бы и равное, монет образовать право. Так, когда египетский фараон постановил, чтобы все еврейские новорожденные младенцы мужеского пола были умерщвляемы, то этот закон не был

534

выражением права, хотя его и можно представить в общей форме права, именно так, что свобода евреев жить в Египте была для них обусловлена равным для них всех ограничением — умерщвлять новорожденных. Этот кажущийся закон не имел правового значения не потому, конечно, что равенство здесь было односторонним, относилось к одним евреям и к одному мужескому полу. Если бы фараон издал другой закон, по которому, не одни еврейские, а и все египетские новорожденные обоего пола, не исключая и фараоновых детей, подвергались бы истреблению, то этот закон, при всем своем соответствии идее отвлеченного равенства, никак не стал бы лучшим выражением права, и фараон, его издавший, не мог бы быть признан более правым. Значит, окончательно все дело не в равенстве, а в качестве самого ограничения: требуется, чтобы оно было действительно справедливо, требуется для настоящего, правого закона, чтобы он соответствовал не форме справедливости только, а ее реальному существу, которое вовсе не связано с отвлеченным понятием равенства вообще. Кривда, равно применяемая ко всем, не становится от этого правдой. Правда или справедливость не есть равенство вообще, а только равенство в должном. Справедлив и прав не тот должник, который равно отказывает в уплате всем своим кредиторами, а тот, который всем им равномерно уплачивает свой долг; справедлив и прав не тот человек, который равно готов зарезать или обокрасть всякого своего ближнего, а тот, который ровно никого не хочет убить, или ограбить; справедлив и прав не тот отец, который всех своих детей равно выкидывает на улицу, а тот, который всем им уделяет равные заботы. Справедливость есть несомненно понятие нравственного порядка. Итак, право, как выражение справедливости, не входит ли всецело в область нравственную?

Такое заключение не может, однако, устоять перед всеобщим явлением правомерной безнравственности, имеющим под собою твердые принципиальные основания.

II.

Требования нравственности и требования права отчасти совпадают между собою, а- отчасти не совпадают. Убивать, красть, на-

535

силовать — одинаково противно и нравственному, и юридическому закону — это вместе и грехи и преступления. Тяжба с ближним из-за имущества, или из-за личного оскорбления противна нравственности, но вполне согласна с правом и узаконяется им. Гнев, зависть, частное злословие, неумеренность в чувственных удовольствиях молчаливо допускаются правом, но осуждаются нравственностью как грехи. В чем тут принцип разграничения?

Нельзя видеть его в различии между нравственностью отрицательною по запретительной заповеди: никому не вреди (neminem laede), относя сюда всю область права — и нравственностью положительною по повелительной заповеди: всем сколько можешь помогай (omnes quantum potes juva), приурочивая сюда все собственно нравственные, не юридические отношения. Такой принцип деления оказывается недостаточным со всех сторон. Во-первых, юридический закон запрещает не все вредные действия, а только некоторые из них, к остальным относясь безразлично. Сплетня, ложь, злословие и клевета в частных разговорах, несправедливые и язвительные нападения в печати без сомнения могут быть очень вредны тем, кто от них страдаем, но юридический закон к этому вреду равнодушен. Во-вторых, этот закон, не ограничиваясь с другой стороны запрещением вредного, иногда положительно предписывает лицам известного рода (напр., врачам, полицейским) оказывать прямую помощь тем, кто в ней нуждается. В-третьих, чисто-нравственный закон едва ли не в большинстве случаев состоит из запрещения таких действий, которые вредны или обидны для других.

Этих несоответствий вполне достаточно, чтобы отвергнуть попытку свести различие между юридическою и этическою областью к различию между положительными и отрицательными заповедями или нормами. Юридический закон допускает некоторую безнравственность в обоих смыслах, т. е. нарушение как положительной, так и отрицательной нравственной заповеди, он не только дозволяет иногда оставлять ближних без помощи, но разрешает иногда и вредить им в известной мере. Итак, по-видимому, чтобы установить достаточный принцип деления между двумя областями, необходимо отыскать в праве такой элемент, который совсем не связан с нравственностью, вполне лишен этического значения.

536

Это как будто достигается чрез определение права как охраненного или защищенного интереса.

Слово «интерес» звучит в самом деле как-то положительно и реально, в нем есть что-то даже материалистическое, исключающее всякий идеализм и сантиментальность. Посмотрим, какую пользу можно извлечь из этих качеств для нашего вопроса.

«Право есть охраненный интерес». Нет ли тут однако скрытой тавтологии? Ведь не о всяком здесь интересе говорится и не о всяком охранении. Если кто-нибудь свой имущественный интерес охранит злостным банкротством или иным мошенничеством, а свой интерес в сфере «свободной любви» защитить посредством отравления своей законной супруги, то подобным образом охраненный интерес (едва ли будет признан за истинное существо правового начала. В указанном определении несомненно имеется в виду лишь интерес правомерный, охраняемый на правовом основании, в силу закона и с помощью (если нужно) законной власти. А «если так, то, значит, в этом определении уже присутствует определяемое, что логикою не дозволяется. Право есть интерес, охраненный ... правом! Право есть право, idem per idem.

Можно, конечно, не оставляя понятия интереса, избегнуть логической ошибки, видоизменив определение таким образом: право есть норма интересов, подлежащих публичному охранению. Но это формальное улучшение оставляет по существу вопрос открытым.

III.

Какая норма превращает интерес в право, или какому общему требованию должен удовлетворять интерес, чтобы стать подлежащим обязательному охранению со стороны законной власти? Положим, будучи занят трудною умственною работой, полезной для меня и для других, я в высшей степени заинтересован в том, чтобы досужие посетители не отнимали у меня времени и не прерывали ход моих мыслей. Казалось бы, — вот интерес вполне достойный стать правом. Однако, ни в каком законодательстве не существует запрещения отнимать время у кого бы то ни было. Закону нет никакого дела до этого моего интереса самого по себе, моему собственному усмотрению предоставляется охранять его или

537

не охранять. Но вот я запер свои двери на ключ, и тем не менее какой-нибудь очень решительный посетитель проник ко мне, положим, подделавши ключ или выломавши дверь. Тут уже мой интерес превращается в положительное право, и я с успехом обращаюсь к содействию общественной власти, по закону обязанной охранять мое жилище от насильственных вторжений. Итак, мой интерес охранен. Какой, однако? Конечно, не интерес моей умственной работы, до которого законной власти как не было, так и продолжает не быт никакого дела. Ведь я мог запереться и для того, чтобы спокойно спать, или для того, чтобы предаваться приятным мечтаниям, или чтобы напиваться водкой без свидетелей, пли чтобы обдумывать в уединении план какого-нибудь адского злодейства, — для закона, охраняющего меня от насильственного вторжения — это решительно все равно. Нельзя же однако допустить, что мой интерес напиваться водкой или обдумывать чудовищное убийство соответствует сам по себе правовой норме и подлежит правовой охране. Ясно, что закон охраняет не какие-нибудь мои интересы, а только один единственный интерес моей свободы: в данном случае впускать или не впускать к себе посетителей. Положим, вместо того, чтобы запирать свою дверь, я из деликатности или из слабохарактерности оставляю ее открытой, но мои друзья, по мнению которых моя работа должна меня прославить и осчастливить человечество, в виду столь важного интереса насильно, против моей воли, запирают мои двери перед посетителями, или, не спросясь меня, гонят их прочь: тут охрана закона обеспечена мне против самих охранителей моего интереса, т. е. закон обеспечивает за мною свободу не защищать моего интереса! Настолько несомненно, что его собственный интерес и норма его действия 'есть только ограждение моей свободы безотносительно к какому бы то ни было определенному интересу.

Ради этого ограждения свободы закон предоставляет известный простор личной безнравственности. Человек, который заперся, чтобы наливаться водкой, может при этом не пустить к себе людей, имеющих в нем крайнюю нужду; такая двойная безнравственность узаконяется: она есть его субъективное право, охраняемое от всякого посягательства правом объективным, или законною властью.

В каких же пределах узаконяется свобода безнравственного

538

поведения, иди в каких пределах безнравственность есть право, и грех не есть преступление? Почему человек, пьянствующий взаперти и отказывающийся удовлетворить нуждающихся в нем ближних — прав, а человек, вламывающийся к этому негодяю — не прав? По-видимому, различие просто: первый, при всей своей негодности, сидит спокойно и никого не трогает, тогда как второй производит наступательное насилие. Значить, закон дозволяет безнравственность страдательную2 и запрещает безнравственность деятельную: закон против нападающего, но и этот принцип не может быв последовательно проведен. Существует преступное бездействие: не только врач или полицейский, но и всякий человек обязан по закону, в известных случаях, оказывать помощь ближним, и кто в этих случаях остается в страдательном положивши, подлежит законной ответственности. Очевидно, отношение между правом и нравственностью слишком сложно для того, чтобы принцип деления исчерпывался здесь одним простым признаком. Попытки установить этот принцип, исходя исключительно из противоположности правовой и нравственной области и пренебрегая их общностью, оказываются неудачными. Остается испробовать обратный путь — от общего к различному.

IV.

Слово человеческое на всех языках непреложно свидетельствует о коренной внутренней связи между правом и нравственностью. Понятие права и соотносительное с ним понятие обязанности настолько входят в область идей нравственных, что прямо могут служить для их выражения. Всякому понятны и никем не будут оспариваться такие этические утверждения: я сознаю свою обязанность воздерживаться от всею постыдного, или — что то же — признаю за человеческим достоинством (в моем лице) право на мое уважение; я обязан по мере сил помогать своим ближним и служит общему благу, то есть мои ближние и целое общество имеют право на мою помощь и службу; наконец, я обя-

_______________________

2 Разумеется, что это различие весьма относительно: твердой границы между страдательным состоянием и деятельным поступком — не существует, не говоря уже о спорной промежуточной области деяний, выражающихся в слове и письме.

539

зан согласовать свою волю с тем, что считаю безусловно высшим, иди — другими словами — это безусловно высшее имеет право на религиозное отношение с моей стороны (отсюда и ее жертвы — главная основа всякого богопочитания).

На всех языках нравственные и юридические понятия выражаются словами или одинаковыми, или производимыми от одного корня. Русское «долг», также как латинское debitum, — откуда французское devoir и английское duty, — а равно и немецкое Schuld, Schuldigkeit, имеют и нравственное и правовое значение; δίκη и δικαιοσύνη, jus и justitia, также как по-русски «право» и «правда», по-немецки Recht и Gerechtigkeit, по-английски right и righteousness, различают эти два значения только приставками (ср. также еврейские цедек и цедака).

Нет такого нравственного отношения, которое не могло бы быть правильно и общепонятно выражено в терминах правовых. Что может быть дальше, по-видимому, от всего юридического, как любовь к врагам? И, однако, если высший нравственный закон обязывает меня любить врагов, то ясно, что мои врага имеют право на мою любовь. Если я им отказываю в любви, то я поступаю неправо или несправедливо, нарушаю правду, или нравственный закон. Вот два термина (правда и закон), в которых одинаково воплощается существенное единство юридического и этического начал. Ибо что такое право, как не выражение правды и как не содержание закона, а с другой стороны, к тому же понятию правды или справеривооти, то есть к тому, что должно или правильно в смысле этическом и что предшюьша,ется нравственным законом, сводятся и все добродетели. Тут дело не в случайной одинаковости терминов, а в существенной однородности самих понятий.

V.

Когда мы говорим о нравственном праве и нравственной обязанности, то тем самым упраздняем с одной стороны всякую мысль о коренной противоположности ши несовместимости нравственного и юридического начала, а с другой стороны указывается и на существенное различие между ними, так как, обозначая какое-нибудь данное право, например, право моего врага на мою любовь, как нравственное, мы подразумеваем, что есть право в бо-

540

лее тесном смысле, которому нравственный характер не принадлежит как его прямое и ближайшее определение. И в самом деле, если мы возьмем с одной стороны мою обязанность любить врагов — с их соответствующим правом на мою любовь, — а с другой стороны возьмем мою обязанность платить в срок по векселю, или мою обязанность не убивать и не грабить моих ближних, — при их соответствующем праве не быть убитыми, ограбленными, или обманутыми, — то между этими двумя родами отношений, из которых второй принадлежит к праву в тесном или собственном смысле, а первый — к чистой нравственности, очевидна важная разница.

Она сводится здесь к трем главным пунктам:

1) Чисто-нравственное требование, как, например, любви к врагам, есть по существу неограниченное или всеобъемлющее, оно предполагает безусловное стремление к нравственному совершенству. Всякое ограничение, принципиально допущенное, противно природе нравственной заповеди и подрывает ее достоинство и значение: кто отказывается в принципе от безусловного идеала, тот отказывается от самой нравственности, покидает нравственную почву. Напротив того, закон собственно-правовой, как ясно во всех случаях его применения, по существу ограничен; вместо совершенства он довольствуется низшею, минимальною степенью нравственного состояния, требует лишь фактической задержки известных крайних проявлений злой воли. Но это ясное и общее различие не есть противоречие, способное вести к реальным столкновениям. С нравственной стороны нельзя отрицать, что требуемое законом точное исполнение долговых обязательств, воздержание от убийств, грабежей и т. п. представляет хотя и элементарное, но все-таки добро, а не зло, и что если мы должны любить врагов, то и подавно должны уважать жизнь и имущество всех наших ближних. Не только нет противоречия между нравственным и юридическим законом, но второй предполагается первым: без исполнения меньшого нельзя исполнит большого, кто неспособен взойти на низшую ступень, тот тем менее в состоянии подняться до высшей; явное и грубое противоречие явилось бы именно при расторжении этой естественной связи, — если бы человек, нарушающий уголовные законы, считал себя достигнувшим нравственного совершенства. А с другой стороны, хотя закон юридический не тре-

541

бует высшего нравственного совершенства, но и не отрицает его и, запрещая кому бы то ни было убивать и мошенничать, он не может да и не имеет надобности мешать кому угодно любить своих врагов; значит и тут нет никакого противоречия. Итак, по этому первому пункту (который в некоторых нравственных учениях ошибочно принимается за единственно важный) отношение между двумя основными началами практической жизни выражается следующим образом: право (то, что требуется юридическим законом) есть низший предел, или некоторый минимум нравственности, равно для всех обязательный.

2) Из неограниченной сущности чисто-нравственных требований вытекает и второе отличие между ними и нормами правовыми. А именно: высшие нравственные заповеди не предписывают заранее никаких внешних определенных действий, а предоставляют самому идеальному настроению выразиться в соответствующих действиях применительно к данному положению, при чем эти действия сами по себе нравственной цены не имеют и никак не исчерпывают нравственного требования, которое остается бесконечным. Напротив того, юридический закон имеет своим предметом реально определенные внешние действия, совершением или задержанием которых этот закон удовлетворяется вполне. Но и в этой противоположности нет никакого противоречия: нравственное настроение не только не исключает внешних поступков, но естественно в них выражается, хотя и не исчерпывается ими, — а юридическое предписание или запрещение определенных действий предполагает одобрение или осуждение соответствующих внутренних состояний. И нравственный и юридический закон относятся собственно к внутреннему существу человека, к его воле, но первый берет эту волю в ее общности и всецелости, а второй лишь в ее частичной реализации но отношению к известным внешним фактам, составляющим собственный интерес права, каковы неприкосновенность жизни и имущества всякого человека и т. д. С точки зрения юридической важно именно реальное отношение должной воли к этим предметам, выраженное в совершении или задержании известных деяний. Это есть второй существенный признак права, и если оно первоначально определилось как известный минимум нравственности, то, дополняя это определение, мы можем теперь сказать, что право есть требование непременной реа-

542

лизации этого наименьшего нравственного содержания, то есть существенная цель права есть обеспеченное осуществление в действительности определенного минимального добра, или — что то же — действительное устранение известной доли зла, тогда как интерес собственно-нравственный относится прямым образом не к внешней реализации добра, а к его внутреннему существованию в сердце человеческом. Так как, вообще говоря, небольшое, но действительно осуществленное добро предпочтительнее самого великого и совершенного, но реально не существующего (пословица о журавле и синице), то минимальное, но упроченное на деле содержание добра в области права не есть что-нибудь для нее предосудительное или унизительное.

3) Через это второе различие проистекает и третье. Требование нравственного совершенства, как внутреннего состояния, предполагает свободное или добровольное исполнение, — всякое принуждение не только физическое, но и психологическое, здесь по существу дела и нежелательно и невозможно; напротив, внешнее осуществление известного закономерного порядка или определенных условий некоторого относительного добра по природе дела вполне допускает прямое или косвенное принуждение, и поскольку здесь собственною или ближайшею целью полагается именно реализация, объективное бытие известного блага, — например общественной безопасности, — постольку принудительный характер закона становится необходимостью, так как одним словесным убеждением, очевидно, нельзя сразу прекратить все убийства, обманы и т. д.

VI.

Соединяя вместе указанные три признака, мы получаем следующее определение права в его объективном отношении к нравственности: право есть принудительное требование реализации определенного минимального добра, или такого порядка, который не допускает известных крайних проявлений зла.

Теперь спрашивается: на чем окончательно основано такое требование и совместим ли этот принудительный порядок с порядком чисто-нравственным, который, по-видимому, самым существом своим исключает всякое принуждение. Если совершенное добро утверждается в сознании как безусловный идеал, то не сле-

543

дует ли предоставить каждому своборо реализировать его в меру своих возможностей? Зачем возводить в закон принудительный минимум нравственности, когда совесть требует свободно исполнят максимум добра? Зачем с управою объявлять: де убей, — когда следует кротко внушать: не гневайся?

Здесь субъективное нравственное сознание некоторых принимается за осуществление нравственного отношения между всеми, и формальное условие совершенной нравственности (безусловная свобода) смешивается с содержанием всякой нравственности вообще. Не ясно ли, однако, что закон, запрещающий убийство, нисколько не касается тех, кто по совести признает непозволительным не только убивать, но и гневаться, и что с другой стороны было бы весьма неуместно предполагать высокую степень свободной добродетели, или ближайшую способность к ней в человеке, решившемся умертвить своих почтенных родителей для завладения их имуществом. Юридический закон относится лишь к тем, кто в состоянии его нарушит. Добро, как такое, должно быть безусловно свободно, — это вне вопроса. Вопрос только в свободе зла; мы утверждаем свободу и за ним, но только с некоторыми ограничениями, которые требуются разумом.

Без личной свободы невозможно человеческое достоинство и высшее нравственное развитие. Но человек не может существовать, а следовательно и развивать свою свободу и нравственность, иначе, как в обществе. Итак, тот самый чисто-нравственный интерес, который требует личной свободы, оп же тем самым требует, чтобы личная свобода не противоречила условиям существования общества. Для этого, то есть для согласования личной свободы с общественным самосохранением, не может служить безусловный идеал нравственного совершенства, поставленный отвлеченно, как цель свободных единичных усилий, ибо он, спасая и совершенствуя признающих его, для не признающих его лишен всякого действительного значения, ибо во имя его от них требуют самого большого — любви к врагам, но не могут в самом деле дать им и самого малого, — хотя бы заставить их воздерживаться от убийств и грабежей. И если прямолинейный моралист скажет: не нужно нам воздержания от злодейств, когда оно недобровольно, то он обнаружит только крайний эгоизм, забывая, что его ходульное требование свободной добродетели от убийцы

544

не вернет жизни убитому, да и самому убийце не поможет сделаться хотя бы только порядочным человеком.

Высокая степень добра в человеке измеряется не столько высотою предъявляемых им требований, сколько его собственными нравственными состояниями. Добро не исчерпывается одним формальным принципом нравственной свободы, или самозаконности, а имеет определенное психологическое содержание, несовместимое, между прочим, с эгоистическим бесстрастием, или равнодушием к страданиям ближних. В полное понятие нравственного добра непременно входит признак альтруизма с требованием соответствующего дела, то есть сочувствие к бедствиям других, побуждающее деятельно избавлять их от зла, а потому нравственная обязанность никак не может ограничиваться одним сознанием и возвещением совершенного идеала при отрицании реальных условий его достижения. По естественному ходу вещей, который от добрых слов не может измениться, — пока одни стали бы добровольно стремиться к высшему идеалу и совершенствоваться в бесстрастии, другие беспрепятственно упражнялись бы в совершении всевозможных злодейств и, конечно, истребили бы первых прежде, чем те могли бы действительно достигнуть нравственного совершенства. Да и независимо от этого, если бы даже люди доброй воли были каким-нибудь чудом охранены от истребления со стороны худших людей, сами эти добрые люди оказались бы, очевидно, недостаточно добрыми, если бы могли предлагать только хорошие слова своим терзающим друг друга худшим собратьям.

Цель нравственного закона та, чтобы человек жив был им, а живет человек только в обществе. Существование же общества зависит не от совершенства некоторых, а от безопасности всех. Эта безопасность, не обеспеченная законом нравственным самим по себе, к которому глухи люди с преобладающими противообщественными инстинктами, ограждается законом принудительным, который ощутителен и для них. Отвергать его, ссылаясь на благодатную силу Привидения, долженствующую удерживать и вразумлять злодеев и безумцев, есть не более как кощунство: нечестиво возлагать па Божество то, что может быть сделано хорошею полицией.

Итак, нравственный принцип требует, чтобы люди свободно совершенствовались; для этого необходимо существование общества;

545

но общество не может существовать, если всякому желающему предоставляется беспрепятственно убивать и увечить своих ближних; следовательно, принудительный закон, действительно не допускающий злую волю до таких крайних проявлений, разрушающих общество, есть необходимое условие нравственного совершенствования и в этом качестве требуется самим нравственным началом, хотя и не есть его прямое выражение.

Положим, высшая нравственность (с аскетической своей стороны) внушает нам равнодушие к тому, что нас ограбят, искалечат, убьют; но та же нравственность (с альтруистической стороны) не позволяет нам быть равнодушными к тому, чтобы наши ближние беспрепятственно становились убийцами и убиенными, грабителями и ограбленными, и чтобы общество, без которого и единичный человек не может жить и совершенствоваться, подвергалось опасности разрушения. Такое равнодушие было бы явным признаком нравственной смерти.

Требование личной свободы предполагает — для собственного своего осуществления —стеснение свободы в той мере, в какой сна при данном состоянии человечества несовместима с бытием общества или общим благом. Эти два интереса — индивидуальной свободы и общественного благосостояния, — противоположные для отвлеченной мысли, но одинаково обязательные нравственно, в действительности сходятся между собою. Из их встречи рождается право.

VII.

Правовое начало может рассматриваться отвлеченно, в нормальной воле субъекта, и тогда оно есть лишь прямое выражение справедливости: я утверждаю мою свободу, как право, поскольку уважаю свободу других, как их право. Но понятие права по самой своей природе заключает в себе, как мы видели, элемент объективный, или требование реализации: необходимо, чтобы право всегда имело силу осуществляться, то есть, чтобы свобода других, независимо от моего субъективного ее признания, или от моей личной справедливости, всегда могла на деле ограничивать мою свободу в равных пределах со всеми. Это требование справедливости принудительной, составляющее окончательный существенный признак права, коренится всецело в идее общего блага или общественного

546

интереса, которая сама вытекает из чисто-нравственного интереса — реализации добра, или требования, чтобы справедливость непременно становилась действительным фактом, а не оставалась только субъективным понятием, ибо только фактическое ее бытие соответствует принципу альтруизма, или удовлетворяет основное нравственное чувство жалости. Мера и способы этой правовой реализации добра зависят, конечно, от состояния нравственного сознания в данном обществе и от других исторических условий. Таким образом, право естественное необходимо есть вместе с тем и право положительное, и с этой стороны может выражаться в такой формуле: право есть исторически-подвижное определение принудительного равновесия между двумя нравственными интересами: формально-нравственным интересом личной свободы и материально- нравственным интересом общего блага.

Личность прямо заинтересована в своей свободе, общество прямо заинтересовано в своей безопасности и благосостоянии, но право и правовое государство заинтересовано прямо не в этом, а только в рациональном равновесии этих эмпирически-противоположных интересов. Именно равновесие есть отличительный специфический характер права. Было бы вполне ошибочно полагать задачей правового закона материальное уравнение частных интересов. Если бы такое уравнение и было вообще для чего-нибудь нужно, то во всяком случае праву до него не может быть никакого дела. Оно заинтересовано только должным отношением между двумя главными, принципиальными пределами человеческой жизни: свободою лица и благом общества, — и ограничиваясь этим, не внося своего принудительного элемента в более тесную и сложную область частных отношений, не затрагивающих ни того ни другого предела, право лучше всего согласуется с самою нравственностью. Ибо человек должен достигать нравственных вершин свободно, а для этого нужен простор снизу, нужна некоторая свобода быть безнравственным. Право в известной мере обеспечивает за ним эту свободу, нисколько, впрочем, не склоняя пользоваться ею. Если бы кредитор це имел принудительного права взыскивать свои деньги с должника, то он не имел бы и возможности свободным нравственным актом отказаться от этого права и простить бедному человеку его долг. С другой стороны, только гарантия принудительного исполнения свободно принятого обязательства сохраня-

547

ет для должника свободу и равноправность по отношению к кредитору: он зависит., как и тот, от своего решения и от общего закона. Интерес личной свободы совпадает здесь с интересом общего блага, так как без обеспечности свободных договоров не может существовать правильное общежитие.

Еще яснее совпадение обоих нравственных интересов в области права уголовного. Свобода каждого человека, или его естественное право жить, действовать и совершенствоваться было бы, очевидно, лишь пустым словом, если бы осуществление этого права зависело от произвола всякого другого человека, которому захочется убить или изувечить своего ближнего, или отнять у него средства к существованию. И если я имею естественное право отстаивать принудительными мерами свою свободу и безопасность от посягательств чужой злой воли, то отстаивать против нее других теми же мерами есть моя прямая нравственная обязанность. Эта общая всем обязанность и исполняется публичным правом уголовным, снабженным всеми необходимыми для этого средствами.

Но ограждая свободу мирных людей, уголовное право оставляет достаточный простор и для действия злой воли и не принуждает никого быть добродетельным. Злобный и страстный человек может, если хочет, проявлять свою злобу в приватном злословии, интригах, клеветах, ссорах, а свои дурные страсти — в пьянстве, азартной игре, охоте, распутстве и т. д. Только тогда, когда злая воля посягает на объективные, публично признанные нормы человеческих отношений, грозит безопасности самого общежития. Тогда только интерес общего блага, совпадающий с интересом мирных людей, должен принудительно ограничить свободу преступника. Право в интересе свободы дозволяет людям быть дурными, не вмешивается в их вольный выбор между добром и злом: оно только в интересе общего блага препятствует дурному человеку пребывать торжествующим злодеем, опасным для самого существования общества. Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царствие Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад.

VIII.

В области уголовного (как и гражданского) права свобода лица ограничивается не частными или субъективными интересами других

548

данных лиц, а объективными нормами общего блага. Многие чувствительные и самолюбивые люди согласились бы скорее быть ограбленными или даже изувеченными, нежели подвергаться беспощадному злословию и клевете. А потому если бы право имело в виду ограждение частного интереса, как такого, то оно должно бы было в этих случаях ограничивать свободу клеветников и ругателей еще более, нежели свободу грабителей и насильников. Но оно этого не делает, потому что для безопасности общества словесные обиды не так важны и не показывают такую угрожающую степень развития злой воли, как посягательства на телесную и имущественную неприкосновенность ближних. Если бы даже было намерение, то не было бы возможности для закона принимать во внимание все формы и оттенки индивидуальной чувствительности к обидам. Да это было бы и несправедливо, ибо никак нельзя доказать, что обидчик имел в виду причинить именно ту высокую степень страдания, которая оказалась на деле. Право как общая норма может руководствоваться только определенными намерениями и объективными деяниями, допускающими общедоступную проверку. При личных обидах, не подлежащих уголовной ответственности, обиженному предоставляется, если он хочет, мстить обидчику теми же дурными средствами — его свобода зла уважается здесь так же, как и свобода зла его противника: а если он нравственно выше того и не считает мщение для себя позволительным, то он все равно не обратился бы к внешнему закону, несмотря на всю свою чувствительность к обиде; и если он отказывается от мщения, тем лучше для него, да и для общества, которому предоставляется свободно высказать свое нравственное суждение. Для юридической оценки важна не злая воля сама по себе и не результат деяния сам по себе, который может быть и случайным, а только связь намерения с результатом, или степень устойчивости и последовательности злой воли в реальном деянии, так как эта степень реализации и соответствующая степень опасности для общества подлежат объективному определению. Так, в случае преднамеренного убийства, совершившегося, или же хотя и остановленного, но по независящим от преступника обстоятельствам, ясно, что в этом человеке злая воля способна к такой реализации, которая несовместима с общественною безопасностью и с личною свободой и которая вызывает против себя принудительное действие уголовной юстиции. Объект

549

права в этой области есть не злая воля, а воля преступная. Первая направлена против субъективного блага частных лиц, и ее действие свободно; вторая направлена против объективных норм общежития и не может быть свободна иначе, как с разрушением общества, а пока общество существует, нарушенные нормы его существования должны быть восстановляемы чрез противодействие полномочного закона преступным посягательством. Это законное противодействие преступлениям составляет собственный предмет уголовного нрава. Здесь и основной вопрос о связи нравственности и права выступает с особенною яркостью, при чем различные его решения обнаруживают все свои сильные и слабые стороны, и вместе с тем возникают некоторые новые вопросы, имеющие важный интерес и теоретический и практический.

550

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Уголовное право. Его генезис. Критика теорий возмездия и устрашения.

I.

Всякое действительное! общество определяется в своей жизни известными нормами — политическими, гражданскими, полицейскими, экономическими и т. д., — установленными по существу (если и не по времени) первее уголовного права. По достаточно точной формуле (которую можно найти в лекциях проф. Н. С. Таганцева) преступление есть посягательство на какую-нибудь из этих норм в ее реальном бытии. Сами эти нормы имеют свое положительное основание вне уголовного права, не оно их создало, не оно произвело известный образ правления, не оно причина данного административного устройства, не из него вышло право собственности и порядок перехода имуществ, не им, наконец, определяются необходимые меры благочиния. Но когда против этих уже присущих общественной жизни норм совершается посягательство, то общество, представляемое своею законною властью, реагирует против правонарушения, как здоровый организм против болезнетворных элементов, и эта-то законная реакция и образует уголовное право. Не всякая реакция против нарушения общественных норм имеет такое значение. Когда толпа разрывает преступника на части, или самочинным судом приговаривает его к виселице, подобное беззаконное проявление слепых общественных инстинктов может быт лишь одним из объектов уголовного права, а никак не его образующим началом. Правовая уголовная реакция может совершаться лишь по общему закону и заранее предустановленным обра-

551

зом. Этим предполагается двоякого рода определенность: во-первых, должно быть точно определено, какие именно деяния признаются недопустимыми посягательствами на жизненные нормы общества, или, другими словами, какие именно нормы подлежат принудительному правовому охранению. — так как многие и по существу весьма важные практические нормы, как то бытовые, чисто-нравственные, а в большинстве стран и религиозные, признаются делом внутреннего душевного интереса и свободного личного выбора и потому не подлежат принудительной юридической охране, — а во- вторых, необходимо должны быть определены мера и способ законной реакции, вызываемой каждым посягательством на охраненную норму. Короче говоря, уголовное право имеет своим предметом: 1) определение преступлений и 2) определение наказаний. Основания таких определений исследуются и оцениваются наукою уголовного права, Философская часть этой науки, занимающаяся окончательными принципиальными основаниями таких определений, или исследований самих понятий преступления и наказания в их внутренней сущности, — эта философия уголовного права, будучи с одной стороны частью, или, пожалуй, надстройкою уголовно-юридической науки, с другой стороны как важнейший отдел «философии права» входит в круг философских учений, теснейшим образом примыкая здесь к нравственной философии, или этике.

II.

В первичном и простейшем виде общественности — родовом быте — жизненные нормы вытекают из кровавой связи между членами данной группы и охраняются законом кровавой места. Здесь корни права скрываются в глубокой почве природных инстинктивных отношений, еще очень близких к явлениям царства животного. Зверь, на которого нападает другой с тем, чтобы его пожрать, но чувству самосохранения защищается зубами, рогами и когтями, насколько хватает силы. Никто не станет искать здесь нравственных побуждений так же, как и в физической самозащите человека, у которого скудные от природы средства нападения и обороны дополняются или заменяются искусственным оружием. Но дикий человек (и это еще не составляет его отличия от многих существ низшей природы) не живет обыкновенно в

552

одиночку, а принадлежит к какой-нибудь социальной группе — роду, клану, шайке. Поэтому, при встрече его с врагом, дело не кончается результатом единоборства. Убийство или другая обида, понесенная одним из членов группы, ощущается всего, ее совокупностью и вызывает общее чувство мстительности. Поскольку сюда входит сострадание к потерпевшему, здесь должно признать присутствие нравственного элемента, но преобладает в этой реакции на обиду, конечно, инстинкт собирательного самосохранения, как у пчел или других общественных животных: обороняя своего, род или класс обороняет себя; мстя за своего, он мстит за себя. Но и обидчика по тому же побуждению защищает его род или клан. Единичные столкновения переходят, таким образом, в войну целых обществ. Об этой стадии общественных отношений осталась бессмертная память, благодаря гомерической поэзии, которая увековечила десятилетнюю войну, возникшую из частной обиды одного родового вождя другим. История арабов до Мухаммеда вся полна такими войнами. Тем же полна и старина западных пародов: «Умерщвлен был твой прадед, отомщен был, и за кровь пролита была, кровь, и убийство сменялось убийством, и убийство совершалось вновь». В некоторых уединенных уголках Европы (Черногория, Корсика) такой порядок господствовал, как известно, до очень недавнего времени. Понятия преступления и наказания на этой стадии общежития не выделились еще из общего представления обиды и вражды, а наказание, очевидно, совпадает с местью. Обидчик есть враг, которому мстят. Место позднейшей уголовной юстиции всецело занято здесь общепризнанным и безусловно обязательным обычаем кровавого мщения. Это относится, конечно, к обидам между членами различных родов или кланов. Но другого рода обиды здесь вообще и не предусматриваются. Связь тесной родовой группы, спаянная первоначальною религией, слишком крепка, и авторитет патриархальной власти слишком внушителен, чтобы отдельное лицо решилось против них восстать; это почти также невероятно, как столкновение отдельной пчелы с целым ульем. Конечно, человек и в родовом быту все-таки не пчела, он и здесь уже обладает способностью к личному самоутверждению и произволу, что и. проявлялось в отдельных редких случаях, но эти исключительные проявления и подавлялись исключительными действиями

553

патриархальной власти, не вызывая общих мер. Когда же вследствие соединения разных условий личное начало усиливается, и его носители получают возможность стоят за себя и действовать на других, тогда наступает начало конца для родового быта, и совершается переход к быту государственному.

Представитель личного героизма делается средоточием новой общественной группировки; многие роды и племена по тем или другим побуждениям, или принудительным обстоятельствам собираются постоянным образом вокруг этого героя, как общего вождя с более иди менее организованною властью, при чем упраздняется самостоятельность отдельных родов и колен и отменяется обычный закон родовой кровавой мести.

III.

Истинная сущность государства, его внутренние начала и цели представляют вопрос очень сложный и трудный, и нельзя удивляться, что различные философские учения бьются над ним в наши дни не менее, чем во времена софистов и Сократа. Но довольно любопытно, что философы и юристы, помимо этого, более или менее метафизического вопроса о сущности и цели политического союза, постоянно строили априорные теории о самом фактическом происхождении государства, как будто все действительные государства возникли в какие-нибудь неведомые, бесследно исчезнувшие времена. Но что еще было позволительно — по несовершенному состоянию исторической науки — для Гоббса, или даже для Руссо, то со стороны современных мыслителей не имеет оправдания.

Родовой быт, который так или иначе пережили все народы, не есть сам по себе что-нибудь загадочное; род есть прямая организация определенной кровной связи. Вопрос, значит, относится к переходу от родового быта к государственному, а это уже мажет быть предметом исторического (ретроспективного) наблюдения, более полного и связного, чем, например, наблюдения палентологические. Достаточно вспомнить совершившееся на глазах истории превращение разрозненных родов и племен северной Аравии в плотное и могучее государство Мухаммеда и халифов. Теократический характер этого царства не есть что-нибудь особенное:

554

таковы же были в большей или меньшей степени и все прочие значительные государства старых времен. Вообще государственность в простейшем виде зачинается так: превосходящий других индивидуальными силами и способностями член рода, переросший низкий уровень родового быта и недовольный его тесными границами, чувствуя овце историческое призвание дат ближним более, широкую и совершенную форму жизненного единства, а вместе с тем принуждаемый личными обстоятельствами и внешними событиями, отделяется от своего рода (сначала внутренне, а потом и наружно) и притягивает к себе подходящих людей из разных родов или колен, образуя с этою своею дружиной некоторое междуродовое или междуплеменное ядро, вокруг которого затем добровольно, или же принудительно собираются целые роды и племена, получая от вновь образовавшейся верховной власти законы и управление и теряя в большей или меньшей степени свою родовую самостоятельность. Когда в какой-нибудь общественной группе мы находим единое организованное правительство с центральною верховною властью, постоянное войско, финансы, основанные на податях и налогах, наконец законы, снабженные уголовною санкцией, то мы в такой группе узнаем подлинный характер государства. Все исчисленные признаки были на лицо в мусульманской общине уже в последние годы жизни Мухаммеда. Замечательно, что история первоначального образования этого государства связана отчасти с идеей общественного контракта (хотя по существу весьма далекого от представлений Руссо): все главные шаги Мухаммеда в его историческом деле обозначены формальными договорами, начиная с так называемой «клятвы женщин» и кончая последними условиями, которые он заключил в Мекке после своей окончательной победы над корейшитами и их союзниками. Заметим также, что во всех этих договорах основной пункт есть отмена кровавой мести между родами и племенами, входящими в новый политический союз.

IV.

С основанием государства возникает не существовавшее прежде различие между публичным и частным правом, особенно ясно в области права уголовного. При родовом быте в законе кровавой мести, как и в других важнейших отношениях интересы соби-

555

рательной группы и отдельного лица были непосредственно солидарны, тем более, что в небольшом общественном целом, как род или клан, все или по крайней мере большая часть сочленов должны были лично знать друг друга, так что каждый для всех и все для каждого представляли, вообще говоря, реальную величину. Но когда с образованием государства общественная группа обнимает собою сотни тысяч и даже миллионы людей, такое личное реальное отношение между частями и целым становится невозможным: является более или менее ясное различие между общими интересами и частными, и между соответственными областями права, при чем к частному праву (вопреки нашим теперешним юридическим понятиям) относятся обыкновенно на этой стадии развития и такие дела, как убийства, грабеж, тяжкое, увечье. В родовом быте все подобные обиды считались затрагивающими прямо общий интерес, и целый род мстил за них обидчику и его родичам. С образованием более широкого политического союза это право кровавой мести, отнятое у рода для прекращения возникавших отсюда бесконечных войн, не перешло однако в прежней силе и прежнем объеме к государству. Новая общая власть, от которой исходят законы, суд и управление, не может сразу войти до такой степени в основные интересы всех своих многочисленных подданных, чтобы защищать их как свои собственные; глава государства не может чувствовать и действовать как старейшина рода; и вот мы видим, что в защите частных лиц и имуществ не только дела об увечье или ином насилии, но и об убийстве свободного человека разрешаются сделкою сторон (compositio), — убийца или его домашние платят семье убитого денежную пеню (вира). Перечислением таких штрафов, различных смотря по полу, состоянию лица и другим обстоятельствам, наполнены, как известно, все те старинные уставы или уложения, которые именно представляют собою памятники только что впервые сложившегося в данном народе государственного быта.

На этой стадии развития государственности все нарушения телесной и имущественной неприкосновенности частных лиц рассматриваются собственно не как преступления, а как личные ссоры, за правильным исходом которых надзирает публичная власть. Собственно уголовный характер усвояется только прямым посягательствам на основы общественного порядка, т. е. таким пра-

556

вонарушениям, которые доныне выделяются в особый вид под названием преступлений политических. Различие это сохраняется через всю историю, только оценка его, а также и сажи объем понятия изменяются сообразно историческим условиям. В средние века, когда значение личной безопасности для нормального общежития, публичный интерес в противодействии всякому убийству и, следовательно, уголовный характер этого деяния еще не вполне выяснились для юридического сознания, умерщвленье человека казалось государству делом гораздо менее, важным, нежели всякое нарушение фискальных интересов, и в, то время, как большая часть убийц гуляли на свободе, подделка монеты влекла за собою мучительную смертную казнь, как преступление вредное для целого общества, посягающего на привилегию государственной власти и потому уголовно-политическое.

Элементарное противоположение между публичным и частным правом, выразившееся в преобладании «композиций», не могло быть устойчивым. Денежный штраф за всякую обиду частного лица не удовлетворяет потерпевшую сторону (например, семью убитого) и не воздерживает обидчика, особенно если он богат, от дальнейших злодеяний. При таких условиях кровавая месть за личные обиды, отмененная государством, как противная ого существу, возобновляется фактически и грозит отнять у государственного строя самую причину его существования: когда каждому приходится мстить за свои обиды, то за что же он будет нести тягости, налагаемые государственным бытом? Чтобы' оправдать свои требования от частных лиц, государство должно превратить его в публичное, то есть принять на себя его исполнение. На этой новой стадии солидарность государственной власти с отдельными подчиненными ей лицами проявляется полнее, и хотя различие между преступлениями, прямо направленными претив самой власти — политическими — и простыми, от которых непосредственно страдают только частные интересы, еще сохраняется, но лишь по степени важности, а не по существу. Всякий поданный становится членом самого государства, сполна принимающего на себя задачу охранять его безопасность: всякое ее нарушение рассматривается государственною властью как посягательство на ее собственное право, как враждебное действие против общественного целого. Все произвольные насилия против личности и имущества кого бы то ни было принимаются уже не за част-

557

ные обиды, а за нарушение государственного закона, и потому наравне с преступлениями политическими подлежат кровавому отмщению самого государства.

V.

Итак, несмотря на все перемены, вызванные образованием, укреплением и расширением государственного строя, господствующие понятия преступления и наказания в сущности оставались одни и те же от первобытных времен и до половины XVIII или начала XIX века (а отчасти и наших дней). Преступление понималось как обида, или враждебное действие, требующее отплаты, преступник был враг, и наказание — кровавая месть. Сначала истинным объектом обиды, а следовательно и мстителем был род, а затем, после временного и неустойчивого переходного момента денежных композиций, его заменило государство. Наглядная разница была здесь та, что в родовом быту самый акт мести совершался просто, — обидчика или солидарного с ним его родича обыкновенно при первом случае убивали как собаку, — но последствия были очень сложны в виде нескончаемых войн между племенами; в государственном же быту напротив самый акт отмщения, принятый на себя государством, чрезвычайно осложняется, превращаясь в целый уголовный процесс, заключающий в себе особые ряды актов (предварительное следствие, обвинительный акт, судебное следствие, судоговорение, совещание, приговор, исполнение приговора) с пересмотром и повторением некоторых из них (апелляция, кассация), но никаких дальнейших сложных последствий за собою уже не влечет: ибо за частным лицом преступника, подвергшегося этому медленному мщению, нет нового достаточно сильного мстителя, — он беззащитен перед государственным могуществом.