13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

Автор:Степун Фёдор Августович

Степун Ф.А. По поводу Письма Н. А. Бердяева. (В защиту христианской свободы в редакцию Современные Записки)

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.

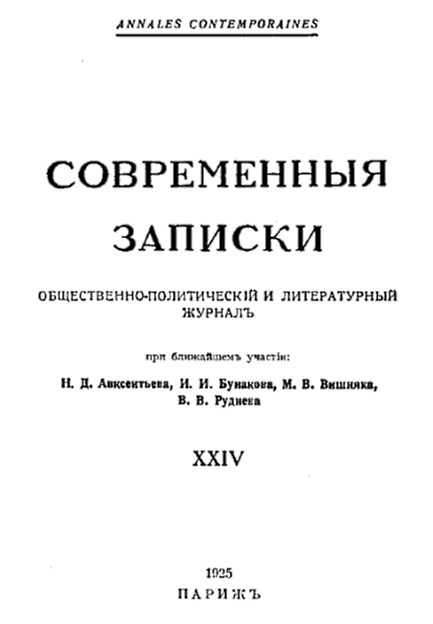

ANNALES CONTEMPORAINES

СОВРЕМЕННЫЯ

ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ЖУРНАЛ

при ближайшем участии:

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,

В. В. Руднева

XXIV

1025

ПАРИЖ

Степун Ф.

По поводу Письма Н. А. Бердяева. («В защиту христианской свободы» в редакцию «Современные Записки»)

Решив предоставить для письма Н. А. Бердяева страницы своего журнала и внимание своей аудитории, редакция Современных Записок высказала пожелание, чтобы вместе с письмом Н. А. Бердяева был бы напечатан и мой ответ на него.

Приступая к этому ответу, я нахожусь в тех же чувствах, в которые меня, вот уже 15 лет, неизменно погружает все, что выходит из-под пера Н. А. Бердяева.

Как во всех книгах и статьях Н. А. Бердяева, так и в его Письме в редакцию, в каком-то смысле все верно и в каком-то — все верное искажено. На дне духовного опыта и критического сознания Н. А. Бердяева безусловно лежит подлинная и весьма существенная для настоящего исторического момента истина, но в бурливом и порою «мутном» (выражение З. Н. Гиппиус) потоке его писаний лицо этой истины часто настолько смещается, растягивается и искажается, что иных, духовно не слишком близких Н. А. Бердяеву критиков право трудно винить в том, что они детонируют в восприятии образа его истины.

Отчасти эта двойственность объясняется, конечно, писательскою манерою Н. А. Бердяева, тем фактом, что он свое сложное, во многом новое и духовно революционное мироощущение неизменно излагает в той стародавней, по его собственной терминологии реакционной, форме русской публицистической статьи, которой органически чужда объективность, как научно философского понятия, так и эстетически завершенного образа.

Но это, конечно, только отчасти. В недоразумении между Н. А. Бердяевым и многими из его критиков виноваты в конце концов, конечно, совершенно иные причины.

Один, глубоко чтущий и любящий Н. А. Бердяева «левый» человек, горячо защищая его от нападок своего лагеря, как то при мне воскликнул: «Я очень

304

305

люблю и ценю Николая Александровича, но ненавижу «Бердяевщину». Я думаю, что своеобразный защитник был прав, причем, говорю, конечно, не о распределении симпатий (это дело личное), а о теоретической необходимости отличать Бердяева от Бердяевщины, которая не есть, конечно, случайное непонимание Н. А. Бердяева со стороны некоторых из его единомышленников (недоразумение), а глубоко заложенная в самом Н. А. Бердяеве необходимость такого непонимания (тяготеющий над Бердяевым рок).

Что дело обстоит именно так, доказывает лучше всего тот факт, что «Бердяевщина» не всегда остается атмосферой вокруг Бердяева, но превращается иногда во внутреннее измерение его собственного творчества. «Новое Средневековье» — очень хороший Бердяев; «философия неравенства» — во многом весьма сомнительная «Бердяевщина». Различать оба явления надо, но разделять нельзя; и Н. А. Бердяев напрасно сетует на русских критиков, что они главным образом избрали своим предметом «философию неравенства». «Философия неравенства» — главная ошибка «Нового Средневековья». А критиковать ведь и значит вскрывать ошибки. Иностранная мысль в этой тяжбе между Н. А. Бердяевым и его русскими критиками не указка. Для Кайзерлинга и других немецких рецензентов несправедливость Бердяевских нападок на все освободительное движение в России очень, конечно, мало существенна: они в этом движении не участвовали, они им не освобождались. Думаю потому, что их справедливость к Бердяеву имеет свою обратную сторону: весьма равнодушное отношение к России.

Всем этим я отнюдь не отрицаю весьма правильного ощущения Н. А. Бердяева, что русская, так называемая «общественно политическая» критика глубоко поражена направленчески изобличительным полемизмом. Думаю только, что духа этой критики в нападениях на Бердяева со стороны сотрудников «Современных Записок» как раз не было. Это совсем, конечно, не значит, что между Н. А. Бердяевым и «Современными Записками», поскольку они представляют собою некоторое единство духовных устремлений, нет никакого расхождения; расхождение, конечно, есть, и даже очень большое; затушевывать его и вредно, и бессмысленно; наоборот, его надо всеми силами

306

всюду и на всем четко вскрывать, отчетливо формулировать, ибо мы призваны жить и действовать в эпоху больших линий и последних, рассекающих решений. Но расхождение (о котором речь еще впереди) — расхождением, а единение — единением.

На страницах «Современных Записок» печатаются художественные произведения таких «правых» по духу беллетристов, как Бунин и Шмелев, в них много пишут такой определенный представитель «религиозного сознания» как Гиппиус, и определенно православный демократ Демидов. В моих «Мыслях о России» «Современные Записки» допускают к высказыванию совершенно невозможные в старом «левом» журнале положения, по своему духу иногда весьма близкие Н. А. Бердяеву. Социализм «Современных Записок» лишен всякой утопической ноты, всякой позитивистической заносчивости, и никогда ни у кого из сотрудников не звучит той лже- или анти-религией, за которую его старается выдать Н. А. Бердяев. И все это, конечно, не случайное качание в стоячих водах беспринципности, а сознательный поворот руля, который определенно требуется течением времени, и который характерен не только для «Современных Записок», но и для очень многих очагов эмигрантской культуры, которые очевидно зацветают какою-то новою жизнью.

«Даваемые демократией и социализмом ответы, сами по себе далеко не исчерпывают запросов человеческого духа. Они разочаровывают и не могут не разочаровывать тех, кто неосновательно ожидает найти в них решение Последних или хотя-бы предпоследних вопросов о человеке и человеческой истории».

«Нужно-ли доказывать? На религиозном сознании и только на нем построится будущая общественная идеология».

«И я утверждаю, что революционная демократия только потому не спасла своей политической святыни Учредительного Собрания, что для нее ничего не было святее политики, что она Самого Бога была склонна мыслить бессмертным председателем транспланетарного парламента и революционные громы 17-го года восторженно, но и наивно приняла за его звонок открывающий исторические прения по вопросу республиканского устроения России».

Откуда все эти цитаты? Из Бердяева? — Нет.

307

Все они из статей тех критиков Н. А, Бердяева (М. Вишняка, З. Гиппиус, Ф. Степуна), которым он почему-то считает нужным разъяснять такие ясные для них вещи, как то, что антирелигиозная политика — ложь, что всякое политиканство, утверждающее абсолютное и верховное значение политики в жизни — обман, что в русском освободительном движении велась подчас острая и в корне не правая борьба против величайших явлений русской национальной культуры вплоть до Достоевского.

Во всем этом, как и во многом другом, у «Современных Записок» с Н. А. Бердяевым нет спора.

Но если порою налицо близость, то где же расхождение, звучащее такою острою непримиримостью?

От выяснения этого вопроса зависит очень многое.

Заключается оно по моему глубокому убеждению только в одном, на первый взгляд, как будто бы даже и не очень существенном, на самом же деле решающем пункте, в том характерном для Н. А. Бердяева аполитизм, который совсем не есть простое и безвредное отсутствие лично у Н. А. Бердяева интереса к политике, но страстная и агрессивная борьба этого влиятельного мыслителя против всякой политики, как против какого-то губительного «мракобесия». Аполитизм этот представляется мне в настоящее время, да еще у русского религиозного философа — общественника, явлением не только вредным, но и внутренне ложным, причем не для политики только, а прежде всего для самой метафизики. Вредным, во-первых, потому, что мешает Н. А. Бердяеву точно сформулировать, или если и не сформулировать, то описать свой идеал нового средневековья; во-вторых, потому, что мешает ему действенно защищать свой идеал; внутренне-же ложен на том основании, что он, аполитизм, почти никогда не бывает действительно чистым, беспримесным аполитизмом, а обыкновенно прикрывает собою те или иные политические пристрастия, причем по целому ряду причин чаще правые, чем левые.

308

Большинство так называемых «левых» считают Н. А. Бердяева определенным политическим реакционером. Определение это уже по одному тому не может быть верным, что вся духовная устремлённость Н. А. Бердяева существенно внеполитична и в своей внеполитичности революционна. Органический порок политической реакционности — близорукость. Органический порок всех Бердяевских писаний и всего его миросозерцания — дальнозоркость. Он не держится ни за какие социальные, экономические или политические привилегии своего класса и даже своего исторического дня. Он весь в далях прошлого и будущего. Весь недостаток его миросозерцания в том, что вечность, которою он живет, имеет у него только два измерения: прошлое и будущее, но не имеет третьего измерения — измерения настоящего. Если Н. А. Бердяев вообще вреден делу демократии, то не потому, что он правый, a потому, что он не сегодняшний.

Для него аксиома, что социальный вес трудящихся народных масс безмерно увеличится и что «нет возврата к сословно-дворянскому или классово-буржуазному строю». Признание это не только не звучит у него злобой, но не звучит даже и особою горечью. Я знаю много «правых» людей, которых полное отсутствие в мироощущении Н. А. Бердяева не только политического, но культурного и бытового легитимизма решительно злит. Он для них не правый, а никакой — безбытный, фантазирующий интеллигент.

Да и на самом деле, что-же в сущности, реакционного в заманчивой картине того «Нового Средневековья», которая предносится Н. А. Бердяеву? «Новое Средневековье будет в высшей степени народно... в судьбах государства будут играть большую роль трудящиеся массы, народные слои, ...в России господствующую роль будет играть крестьянство; ...массы эти сами будут стремиться к профессиональному, корпоративному представительству и самоуправлению, «к советскому принципу», в истинном, реальном смысле этого слова... возможно, что единство общества и государства выльется в формы монархические, но принудить народ к монархии нельзя... монархия и для монархиста не есть конкретная задача... будущие общества будут, конечно, трудовыми обществами... праздность привилегированного слоя

309

новой истории прекратится... аристократия сохранится навеки, но будет скорее психической, чем социологической категорией... будет поставлена проблема о религиозном освящении труда... выработается особое монашество в миру... центр тяжести будет перенесен со средств жизни, на цели жизни... большую роль будет играть женщина... женщины предназначены быть жёнами - мироносицами... это будет связано с кризисом стихии рода и родовой семьи... христианство не может осуществить своих упований в той рождающей стихии, которая обращена к дурной бесконечности сменяющихся поколений».

Можно-ли на основании этого предносящегося Н. А. Бердяеву идеала «Нового Средневековья» сказать, что Бердяев «правый»? Ясно, что нет. Конечно, его «Новое Средневековье» может легко стать великим соблазном для всяческих реакционных настроений, но само по себе оно уже по одному тому скорее революционно, чем реакционно, что отрицает ту стихию рода и ту смену поколений, которые являются оплотом всякого консерватизма и всякой реакции. Нет, сам Н. А. Бердяев, действительно, ни «левый», ни «правый», он никакой, но никакой не только потому, что он выше всех политических различий, но и потому, что все как ни как вводимые им политические понятия страдают безнадёжную приблизительностью и неточностью. Возьмем для примера хотя-бы его положение, что будущая, преимущественно крестьянская Россия будет строиться по принципу профессионального представительства на основе «идеальных советов». Допустим, что это положение истинно. Но разве оно в той форме, в которой его высказывает Н. А. Бердяев, что-либо говорит? Думаю, что нет. О «профессиональном представительстве» и «идеальных советах» говорят нынче очень много и очень разные люди. И большевиствующие левые с.-p., и отрицающие демократию народолюбцы (наши евразийцы и немецкие расисты), и многие представители социалистической демократии. А потому сказать в общих чертах, что профессионально-корпоративное представительство лучше партийно-парламентского, значит вообще ничего еще не сказать. Формула «идеальных советов» требует уточнения, причем она требует его, как всякая общественно-политическая формула не столько в направлении более

310

конкретного, более расчлененного раскрытия, что всегда ведет только к пустому политическому прожектерству, сколько в направлении указания пути, по которому надо идти к ее реализации. Путь к идее всегда есть существеннейшая часть ее самой: и пройденный доконца — он всегда остается в ней, определяет ее.

Если это верно по отношению ко всем идеям, то это особенно верно по отношению к идеям общественно- политическим. Их уточнение немыслимо без указания того пути, по которому необходимо идти к их реализации. Путей же к политическому устроению России, хотя-бы и на основании доведенного до совершенства «советского принципа» в последнем счете есть только три: или путь сотрудничества с большевиками, или путь диктаторского преобразования, или путь демократический. Иного пути: «ни левого», ни «правого», ни «среднего» — нет.

Каким-же из трех путей предлагает идти Н. А. Бердяев?

Ответа на этот вопрос Бердяев не дает, он вообще его не ставит, считая, что подлинная духовная жизнь одинаково чужда всем политическим направлениям, одинаково враждебна как левому, так и правому «мракобесию».

Такой аполитизм гораздо больше, чем аполитизм, ибо он не только отсутствие интереса к политическим путям осуществления сверх политического идеала «Нового Средневековья»; но и отказ от уточнения самого идеала, который существенно определяется ведущими к нему путями.

Не в том грех Н. А. Бердяева, что он не дает никаких конкретных политических формул, а в том, что, презирая все эти формулы, он не выходит из приблизительности и в отношении своего метафизического идеала «Нового Средневековья».

Но грех Бердяевского аполитизма не только в том, что он мешает ему уточнить свой идеал новой духовной жизни, но мешает также и всякой действенной борьбе за него.

Всецело разделяя борьбу Н. А. Бердяева против

311

политиканствастарорежимных «правых» и старорежимных «левых», всецело присоединяясь к его положению, что оба явления одинаково основаны на отсутствии правильного ощущения иерархии ценностей, которая не может мыслиться увенчанной политикой, как таковой, мы все же думаем, что стремление уйти от самодовлеющей политики, политиканства, не должно превращаться в отрицание всякой политики, т. е. в отрицание политики, как существенной территории, на которой происходит сейчас борьба добра и зла.

Надо конечно стоять, как это утверждает Н. А. Бердяев, надпротивоположностью «левых» и «правых», ибо всякая существенная и глубокая работа в любой сфере творчества и культуры неизбежно предполагает стояние надэтой сферой; только потому Платон, Николай Кузанский, Лейбниц и Гегель — величайшие философы мира, что их философствование возвышается над сферою философии, и потому только Данте, Гете, Толстой и Достоевский величайшие художники, что их искусство укоренено в сверхискусстве.

И совершенно так же, как обстоит дело в сфере философии и искусства, оно обстоит и во всех остальных сферах. Все величайшее всюду и везде совершается на путях жертвенного самозабвения, а не на путях корыстного самоутверждения.

«Jedes wahre Drinnen ist mit Notwendigkeit ein Darüber», — так прекрасно формулировал недавно эту мысль один из немецких гегельянцев. Но если, таким образом, неизбежно не только всякому человеку, но даже и профессиональному политику стать над«элементарным противопоставлением» «левых» и правых» и наоборот, то никому нельзя стоять, как предлагает Н. А. Бердяев, «вне его,и в особенности нельзя в наши дни, да еще по отношению к России, в которой как раз на политической территориипроисходить сейчас, как сильнее и острее всех нас чувствует быть может Н. А. Бердяев, решающая борьба из-за последних духовных ценностей.

Конечно, дело не в том, чтобы защищать левые или правые позиции, как таковые, монархию или республику, дворянство или крестьянство, право на месть доживающих отцов или надежды на счастье грядущих поколений, но в том, чтобы с наиболее политически укрепленных

312

позиций защищать Россию: — правду ее духовной жизни, ее внутреннюю свободу, ее подлинное лицо.

Ни минуты не оспариваю, что не все должны участвовать в этой борьбе в качестве активных политических борцов. Согласен, — бесконечно важно, чтобы во время боя в церквах и сердцах служились молебны о ниспослании победы. Но кому победы? Вот тут-то и начинается наше расхождение с Н. А. Бердяевым; нам ясно, что он ошибается, когда утверждает, что все не правы: и «левые» и «правые» и «средние», что он не прав не только за себя, когда отказывается вступить на политическую территорию и выбрать между борющимися, но отрицает и всех вступивших и выбравших. Аполитизм возможен и даже прав, когда политика меонична. Но когда под ее знаком и водительством решаются, как это имеет место в России, вопросы последнего религиозного веса и значения, то воздержание от выбора и создания своего собственного политического стана явно превращается из обыкновенного, безвредного аполитизма в нечто гораздо большее, в отказ от действенной защиты своих духовных, метафизических позиций.

Нападая, и не без основания, на «левое» и «правое» эмигрантское политиканство, Н. А. Бердяев пишет, что внутри России лучше, что «там, в трагическом и страдальческом опыте переживании последнего и страшного насилия жизненно вынашивается правда свободы духа, и она не ставится в обязательную связь с политическими формулами».

Вспоминая свою жизнь вместе с Н. А. Бердяевым в советской Москве до 1923 г., не могу не согласиться с ним, что там все мы действительно были до конца свободны от всякого политиканства, что там не существовало разницы между С. Д., Н. С., К. Д. и октябристами, но не могу все-же забыть и того, что одна, но зато бесконечно крепкая и безоговорочно-обязательная связь между «правдою свободы духа» и «политическою формою» там все же была. Принадлежность к коммунистической партии механически лишала человека всякой возможности общения с членами между партийного интеллигентского «ордена» духовной свободы, — по прекрасному выражению И. И. Бунакова. И если Н. А. Бердяев может сейчас никого не боясь утверждать, что хотя коммунизм и гораздо хуже гуманистической демократии, все же в мета-

313

физическом порядке лучше, что выбор наконец произошел и что у власти не демократы, а коммунисты, то он может это как ни как только потому, что всем своим пребыванием в России доказал и всею своею эмигрантскою деятельностью в конце концов и дальше доказывает, что его принципиальный аполитизм, отрицающий «правое» и «левое» мракобесие, все же не представляет собою средства для приведения к одному знаменателю всех бес различия, вплоть до коммунистов включительно, что и для него тем самым, вопреки его словам, существенна и обязательна некоторая, хотя бы и минимальная связь между правдой духовной свободы и политической формой.

Не будь этого существеннейшего обстоятельства — мысль Бердяева, что хорошо, что выбор наконец произошел в пользу большевицкого зла, приобрела бы весьма странный смысл, или вернее — страшную двусмысленность, ибо ясно, что право на религиозное осмысливание зла может обретаться исключительно на путях всемерной борьбы против него, а не на путях какого-бы то ни было, хотя бы даже и частичного, потаканияи попустительства.Потому, если Н. А. Бердяев действительно думает, что коммунизм гораздо хуже гуманистической демократии, то он, по моему, нравственно обязан в борьбе между этими двумя силами стоять на стороне последней. Ведь нельзя же в самом деле в борьбе между врачом и смертью быть со смертью против врача на том основании, что смерть онтологичнее, глубже медицины, что смерть священна, а наука только гуманна. Не ясно-ли, что ощущать правду и смысл победы смерти над врачом имеет право лишь тот, кто до конца боролся всеми доступными ему средствами за сохранение жизни ближнего. Отчетливое признание этой присущей нравственному сознанию антиномии совершенно неизбежно, чтобы от ощущения сакральности смерти и профанности науки не дойти до предпочтения палача врачу и от ощущения метафизичности коммунизма и меоничности всякой политики до предпочтения коммунистической «сатанократии» всякому другому гуманистическому строю.

Так сама метафизическая позиция Н. А. Бердяева, его вера в религиозную природу зла, его убеждение, что большевицкий строй — «сатанократия», повелительно требует от него решительной поддержки всякой борьбы

314

против коммунизма, а в том числе и политической.

Согласен, что борьба эта ведется не на достаточной глубине, что метафизическому злу большевизма нужно противоставлять метафизическое же реальное добро, что политическую борьбу против большевиков необходимо наполнить религиозным содержанием, что ни «левым», ни «правым» политиканством большевиков не сбросишь. Все это во вторую очередь безусловно верно. Но перед тем, как начать наполнять борьбу новым содержанием, надо признать правду самой политической борьбы. Ибо когда на политической территории решаются вопросы духа и веры, то совершенно невозможно отдавать свои силы не этой борьбе, а патетическому отрицанию и «правого», и «левого» «мракобесия».

Как ни печально явление политика, утверждающего абсолютное значение своей сферы, отрицающего авторитет высших ценностей, оно все же понятно. Говорят же, что плох солдат, не мечтающий стать генералом. Но если в прошлом и объясним психологически враждебный религиозной жизни политик, то в наши дни необъясним принципиально враждебный всякой политике религиозный мыслитель, ибо наряду с наукой, искусством, нравственностью и политика представляет собою поле борьбы религиозных и антирелигиозных энергий. И она — солдат, который не должен мечтать о генеральстве, но о котором должен мечтать генерал, желающий защищать свое правое дело.

До сих пор я доказывал, что несостоятельность Бердяевского аполитизма заключается только в том, что, отрицая всякую внутреннюю правду за современною политической жизнью, он лишает свою метафизическую позицию точностии ее защиту — действительности. Но быть может более правы те, которые склонны видеть в аполитизме Н. А. Бердяева не индифферентный к «левым» и «правым» аполитизм, а характерную форму защиты «правых» позиций. В пользу последнего мнения говорить прежде всего очень большая трудность поверить в действительный, беспримесный аполитизм мыслителя, внутренне говорящего вопросами общественной и полити-

315

ческой жизни, ученика Маркса, Соловьева и Ж. де Местра. Сам Н. А Бердяев, правда, говорит, что он такой же ни «левый», ни «правый», как Ничше и Вл. Соловьев, но верно-ли, что оба эти мыслителя были аполитичны? Думаю, что нет, думаю, что Ничше в последнем счете был таким-же правым, как Соловьев — левым.

Ничше (говорю о писателе-идеологе, не о немом страдальце) — артист, эстет, язычник; его самая значительная книга: — «Воля к власти»; самая большая мысль: — «сверхчеловек», самые страстные чувства: восторг о самодовлеющей замкнутой личности и презрение к массам. Его неправда и его правизна в том, что он может оставаться прав лишь до тех пор, пока он трагичен, одинок и непонятен. Всякая попытка популяризации — его уничтожает. Ничше, разгаданный Шпенглером и превращенный в настольную книгу для Стиннесов и «расистов», утверждающих, что Германия не победила потому, что она изменила Вотану в пользу Христа, — ужасен своею черною реакционностью.

Совсем иное Вл. Соловьев: — поэт, общественник и христианин. Не «Воля к власти», а «Оправдание добра» — его самая большая мысль и забота. Аристократизм одинокой личности никогда не был его кумиром и ближних он никогда не ощущал «массой». Его правда и его «левизна» в том, что он не для немногих, а для всех, что упрощать его миросозерцание совсем не значит его искажать, что никакими усилиями из его писаний не сделать настольной книги не только для Маркова, но и для Струве.

Эту глубокую внутреннюю «левизну» Вл. Соловьева сам Н. А. Бердяев прекрасно понимал, когда совсем в духе Соловьева писал, что «религиозное начало личной свободы и личной любви должно быть соединено с правдою социализма», в котором есть объективная справедливость, отблеск вечной правды, обязательной для каждого существа.

Эти «признания», о которых Н. А. Бердяеву напомнил в своей статье М. В. Вишняк, бесконечно далеки от тех гневных, несправедливых проклятий по адресу демократов и социалистов, от тех заносчивых ощущений личности, аристократизма и белой кости, которыми пламенеет «философия неравенства».

316

Сравнивая Бердяева 1906 года с Бердяевым 1923 года, нельзя не чувствовать, что в некоторых отношениях он определенно эволюционировал от Соловьева к Ничше, сдвинулся слева направо, и что его аполитизм не так аполитичен, как это ему самому кажется.

Да и трудно человеку, воспитанному в традициях русской общественной мысли, искренне верить в возможность беспримесного аполитизма, слишком уж долго и тесно соседствовал наш отечественный аполитизм с весьма правой политикой.

Но и кроме того, — выдвинул-ли Н. А. Бердяев какие-либо новые и основательные доводы в пользу того, что его прежняя (Соловьевская) точка зрения на социализм, как на отблеск вечной правды, и не верна и вредна? Обосновал-ли хотя как-нибудь свое новое положение, что все демократы, социалисты и интернационалисты были всегда и повсюду убийцами, и что между ними и большевиками действительно есть прямая связь зависимости и ответственности? Ничего подобного он даже и не пытался сделать. Его гневные нападки на всех освободителей России явно продиктованы не каким-либо новым постижением, а тем, что З. Гиппиус назвала «соблазном о свободе». «Соблазниться о чем-нибудь на религиозном языке значит ослепнуть, заворошиться так, чтобы уже во всем и везде видеть только предмет соблазна».

Увидав, и вполне, конечно, правильно, в большевицком разгроме России предательство свободы, Н. А. Бердяев всюду и везде видит то же самое: в демократах, либералах, социалистах, толстовцах и т. д. Он уже не отличает ни ступеней, ни оттенков, ни направлений. Он все берет в пределе, в крайней точке, тем же самым большевицким жестом, который смутил его соблазниться о свободе.

Стилистически — «философия неравенства» вполне определенный большевицкий плакат. Ta-же выразительная упрощенность всех очертаний; так же запальчив темперамент; тот-же огромный скачек (у большевиков от царя до меньшевика, у Н. А. Бердяева от большевика до толстовца); то-же полное отсутствие вдумчивости, задумчивости, тишины, выверенности суждений, внимательности и справедливости. Больно, непосредственно больно и страшно читать, как Н. А. Бердяев разделывается

317

с русским освободительным движением, в котором, конечно, то же были и громадный идеализм, и настоящая жертвенность, и свои мученики: часто люди, антирелигиозного сознания, но еще чаще люди бессознательно религиозные, которые, конечно-же, шли на свою все-таки тяжелую жизнь не ради «зависти», и не ради «корысти» и «ненависти к духовной свободе», как это изображает Н. А. Бердяев.

Нет, конечно же, Н. А. Бердяев действительно соблазнился о свободе, но это ни в какой мере, и степени не значит, чтобы он не чувствовал ее. Оба явления не только не исключают друг друга, но, наоборот, тесно связаны между собою. Потому Н. А. Бердяев и соблазнился «о свободе», что он глубоко, онтологически свободолюбив. Не будь ему свобода дороже всего в мире, большевицкое предательство ее не повергло бы его в то состояние отчаяния, гнева и скорби, в котором он ничего не чувствует, кроме всюду и везде свершающегося оплевания и распинания свободы.

Конечно Н. А. Бердяев испугался не свободы, а за свободу, но испугавшись за нее, он потерял голову и начал не широкое наступление на предателей свободы, а поспешное очищение всех плацдармов предварительной борьбы против них: политику, социализм, демократию, науку, гуманизм.

В этом преждевременном отступлении Н. А. Бердяева к последним религиозным позициям и заключается глубокая правда выдвинутого против него обвинения в соблазне «о свободе», против которого ему не удалось сказать в своем письме отчего существенного и убедительного.

________

То, что Н. А. Бердяев «соблазнился о свободе» не может быть по моему никаким образом поставлено в вину его христианской и религиозно-философской позиции. Наоборот, как раз Бердяевская позиция представляется мне особенно сильной и пригодной для зашиты не только небесной свободы, но и всех земных свобод.

Как Достоевского, так и Н. А. Бердяева мучает не столько теология, сколько антропология. Он все время в сущности решает не загадку о Боге, а загадку о чело-

318

веке; тема же о человеке для Бердяева прежде всего тема о религиозной свободе человека, о свободе человеческого творчества, о свободной любви человека к Богу. Религиозный антропологизм Н. А. Бердяева доходит до прозрения трагических страстей в недрах Божественной жизни, до утверждения отношения Бога и человека, как драмы свободной любви. Для своеобразной гностики Н. А. Бердяева характерно ожидание, что в ответ на Божие откровение человеку в истории должно состояться встречное откровение человека Богу. В центре религиозного миросозерцания Н. А. Бердяева стоит, таким образом, человек творец, от свободного, религиозного подвига которого зависят религиозные судьбы мира.

Не знаю, может быть я ошибаюсь, но мне в самом тембре религиозного миросозерцания Н. А. Бердяева определенно слышатся не только поэзия трубадуров, не только звон рыцарских доспехов и тишина монашеских молитв, но и гораздо более поздние звуки какого-то уже Возрожденского пафоса о религиозной свободе творчества, хотя-бы и вопреки средневеково-церковному легитимизму.

Всякий легитимизм вообще глубоко чужд Н. А. Бердяеву, и культурный, даже и бытовой. В православии Бердяева совсем не чувствуется исторически крепкой, бытовой угнезденности старых славянофилов. Несмотря на всю свою страстность, религиозность Н. А. Бердяева лишена всякой чувствительности: в ней нет чувства земли, плотяной теплыни. Для нее не важно, что Пасха всегда бывает весной, когда распускаются «клейкие листочки». Православного человека Бердяевской складки почти невозможно представить себе с лошадью в поводу по весне на выгоне, во время молебствия.

Казалось-бы от всех этих чувств: от чувства личности, от чувства творчества, от чувства безбытной, надземной свободы прямой путь к глубокому, внутреннему приятию всей новой истории, как эпохи встречного откровения человека Богу. Ведь вся проблема новой истории, проблема гуманизма, есть, конечно же, прежде всего проблема свободы личности и свободы творчества. Теология — тема Средневековья, антропология же, та религиозная антропология, которая определяет собою всю концепцию Н. А. Бердяева, есть, конечно-же, величайшая тема отрицаемого Бердяевым гуманизма. Воз-

319

рождение поставило проблему свободы науки и свободы искусства; реформация — свободы религиозной совести; английская революция связала эти проблемы с правами человека и гражданина; права человека и гражданина — основной догмат политической демократии; демократия есть, таким образом, по своей религиозной первосущности исповедание свободы личности и свободы творчества.

Утверждение Н. А. Бердяева, что это не так, что «не в демократии, а в христианстве открылось абсолютное значение человеческого лица» — верно, но как возражение, совершенно несостоятельно. Нельзя христианство противопоставлять демократии. Христианство вечная «в небесах заданная» человечеству тема. Демократия же одна из попыток ее разрешения на земле. И демократия, как исповедание лица, противоположна, конечно, не христианству, а всего только средневековой теократии (в смысле церковно-государственного устроения человечества). Оттого, что теократия не устроила на земле свободного человеческого лица, оттого, что она не разрешила проблемы свободного творчества, оттого, что она слишком односторонне жила теологией и была недостаточно взволнована Бердяевской темой религиозного антропологизма, оттого она и должна была уступить место гуманизму и демократии.

Царская Россия пала в конце концов по той-же причине, по которой пала средневековая теократия: оказалась не в силах построить русскую жизнь на основе той самой христианской свободы лица, которую защищает Н. А. Бердяев. Борясь против монархии, русское освободительное движение, как бы ни были в психологическом порядке безрелигиозны его отдельные представители, защищало все же глубоко религиозную тему свободы личности и свободы творчества. Эта борьба русской демократии не кончена, а, быть может, только еще начинается. Правда грядущего строительства России не в забвении темы освободительного движения, а в ее преображении. Отсутствие в русской революционной демократии национального эроса и религиозного чувства привели к большевикам. Большевики должны привести русскую демократию к национальному религиозному углублению своего сознания. Если грех безрелигиозности, а отчасти и

320

национальности демократии в прошлом и понятен, и простителен на том основании, что эти верховные ценности были как бы узурпированы самодержавной реакцией, то теперь, когда на них не лежит ничьей властной и тяжелой руки, он уже не может быть ни оправдан, ни прощен. Тема свободы России, главная тема русской демократии, должна сейчас защищаться на новой высоте, но защищаться она все-же должна.

Защищать демократию в России совсем не значит защищать партийное крошение национальной жизни, продажные галеты и продажных депутатов, а нечто совершенно другое. Это значит, во первых: — защищать свободолюбие и жертвенность русской интеллигенции, ее непримиримость с социальным злом, ее духовную взволнованность, ее отрицание мещанской жизни, ее «больную совесть», ее совершенно особенную и единственную в Европе духовную структуру. Сейчас, когда в моде оплевывание и даже самооплевывание интеллигенции, необходимо как можно чаще напоминать, что это все-же крепкая «орденская» организация с законченным миросозерцанием, с определенным морально-бытовым укладом жизни, располагавшая очень большой силой и игравшая в России очень большую роль.

Во вторых, защищать демократию значит защищать «народного» русского человека — по выражению П. П. Муратова, веру в его творческую силу, убеждение, что важно не только, чтобы он был сверху устроен на Руси, но чтобы он снизу устраивал Россию.

И, в третьих, это значит испытывать жажду практического устроения России, тоску по хозяйственной работе, тяготение к политическому творчеству и определенный вкус к нему. Быть демократом в этом смысле значить верить, что Бог, «русский Бог», не может заниматься исключительно вопросами богословия, метафизики и философии истории, а должен сейчас оттачивать топор, собираясь строить разрушенную Россию.

Вся моя направленная против Н. А. Бердяева полемика и была, в конце концов, всего только защитою распорядительного, хозяйственного, божьего топора против его слишком катакомбных, сплющенных Достоевским и не помнящих вчерашнего дня конструкций и настроений.

Ф. Степун.

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.