13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

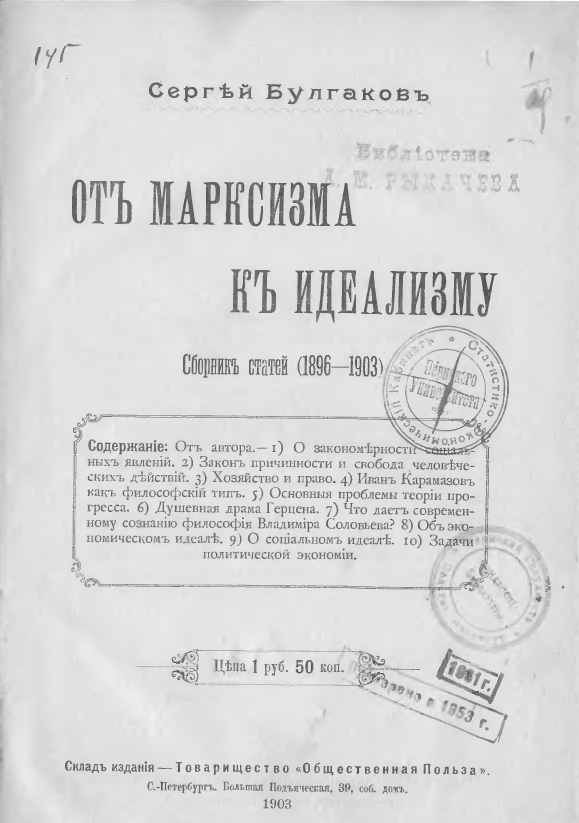

Автор:Булгаков Сергий, протоиерей

Булгаков С., прот. Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева?

Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.

7) Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева?1)

В настоящем очерке автор не ставит себе задачей полное изложение и надлежащий анализ философии Соловьева. Едва ли такая ее постановка была бы своевременна ввиду того упорного равнодушия и подозрительного недоверия, с каким передовая часть нашей интеллигенции все еще относится к философии Соловьева. Поэтому я преследую здесь скорее публицистическую, нежели прямо философскую цель. Я хочу показать, хотя бы в бледных контурах, фигуру действительного Соловьева во весь ее колоссальный рост и тем содействовать его опознанию. Это опознание я считаю самой важной, очередной задачей в духовном развитии нашего общества.

Но есть ли почва для такого опознания? Или, другими словами, что может дать современному сознанию философия Владимира Соловьева?

Ответить на этот вопрос мы можем, только выяснив, в чем оно больше всего нуждается, какова духовная жажда современного человечества? Оно жаждет более всего того, что составляет основное начало всей философии Соловьева, ее альфу и омегу, — положительного всеединства. Современное сознание, разорванное, превращенное в обрывок самого себя в системе разделения труда, не перестает болеть этой своей разорванностью и ищет целостного мировоззрения, которое связывало бы глубины бытия с повсед-

_______________________

1) Настоящий очерк представляет собой расширенную переработку публичной лекции, читанной в Киеве, Полтаве, Кишиневе. Напечатано в «Вопросах Философии и Психологии», 1903 г., кн. I-II.

195

ненной работой, осмысливало бы личную жизнь, ставило бы ее sub speciem aeternitatis. Идеал Соловьева — идеал цельного знания, цельной жизни, цельного творчества, — присущ каждому развитому сознанию. Между тем, при всем богатстве знаний и развитии науки современная мысль представляет картину внутреннего распада и бессилия. Те элементы, которые нормально должны находиться в гармонии, теперь враждуют между собою или находятся в состоянии взаимного отчуждения: положительная наука заподазривает метафизику в нарушении своих прав, метафизика вместе с наукой в том же заподазривают религию, а практическая жизнь идет своим порядком, независимо как от той, так и другой.

Такое состояние нс может почитаться ни окончательным, ни нормальным, и выход из него может указать только синтетическая философия, которая помирит в современном сознании религию, метафизику и науку и осветит их совокупным светом практическую жизнь с ее областью должного, ее этическими и историческими задачами. Опыт такого философского синтеза, единственного в своем роде в новейшее время, дает Вл. Соловьев: этим и определяется его значение для современного сознания.

Дух, который оказался способен к выполнению такого универсального синтеза, должен и сам обладать в высокой степени универсальностью, и Соловьев действительно отличался ею. Он обладал ею прежде всего, как философ. В истории философии положительно нельзя указать философской системы, которая была бы в такой степени многостороння, как Соловьевская: не говоря уже о том, что вся новейшая философия, начиная с Декарта, является для нее необходимой предпосылкой, нет ни одного великого философского и религиозного учения, которое не вошло бы как материал в эту многогранную систему: философия греков, находящая свое историческое завершение в Плотине и неоплатониках, буддизм и христианство, каббалистическая философия, всему отведено свое место. В этом смысле система Соловьева есть самый полнозвучный аккорд, какой только когда-либо раздавался в истории философии. Что здесь не может быть и речи об эклектизме, в смысле механического соединения различных учений, лучше всего свидетельствуется тем фактом, что в философии Соловьева указано свое место учениям, друг друга отрицающим, как, например, Гегелевский панлогизм и эмпирический позитивизм. Гегель создал науку истории философии, положив в ее основу тот принцип, что в различных философских системах мы познаем моменты диалекти-

196

ческого развития понятия, другими словами, видим односторонние аспекты единой, универсальной истины, которая является поэтому не их отрицанием, а органическим синтезом. Каждая позднейшая синтетическая система поэтому естественно вбирает в себя односторонний истины предшествующих систем, и в истории философии совершается, таким образом, постепенное раскрытие этой вселенской истины. Отсюда вытекает, между прочим, все значение истории философии как науки для современного философского сознания. Система Соловьева является универсальной именно с точки зрения истории философии в Гегелевском смысле. Но для полноты философского синтеза современный философ должен быть не чужд и естествознания, по крайней мере, в его последних выводах. Этому требованию также удовлетворяет Соловьев, в системе которого нашли себе место все важнейшие доктрины современного естествознания. Философ должен быть одарен и живым чувством красоты, без которого для него остается закрытым особый путь к постижению вселенной. Соловьев и в этом отношении был богато наделен природой: он соединял в себе не только первоклассного литературного критика, но и поэта; чарующая прелесть и искренность его музы, несмотря на ее скромность, отводит Соловьеву совершенно особое и самостоятельное место в сонме русских поэтов.

Рядом с этим, в интересах философского оправдания религии или религиозного оправдания философии, философ должен быть и религиозной натурой, иметь не только мысль о Боге, но и чувство Бога. И относительно Соловьева можно уверенно сказать, что религиозная сторона его духа была, без сомнения, самою основною, окрашивающей в свой цвет все его философские построения.

Наконец, для полноты философского синтеза необходимо, чтобы философ был не только кабинетным мыслителем, но и человеком, сердцу которого близки и понятны все скорби и нужды современности, он должен быть сыном своего времени, быть гражданином. Это требование звучит, быть может, странно для тех, кто разделяет довольно распространенный предрассудок и думает, что философские искания и религиозное настроение только парализуют в человеке отзывчивость к явлениям общественной жизни. Соловьев представляет собой живое опровержение этого взгляда. Он был гражданином в самом широком смысле слова. Это не значит, конечно, чтобы он сам занимался поли-

197

тикой, — это исключается необходимостью разделения труда и крайней непрактичностью философа, — но он был постоянно занят вопросами практической справедливости, и публицистика Соловьева является одной из самых блестящих, а главное получивших общее признание сторон его деятельности. Публицистика помешала, несомненно, внешней законченности и выработанности системы Соловьева, — вместо немецкого лербуха в тысячу страниц мы имеем лишь легкий и не вполне законченный набросок, но в нем есть, благодаря именно этому публицистическому темпераменту философа, дыхание жизни, которого нет в лербухах, несмотря на их внешнюю законченность и архитектуру. Что еще можно прибавить к этому послужному списку философа? Разве еще то, что он одновременно есть не только философ, но и богослов, как и некоторые из славянофилов. По разным соображениям как внутреннего, так и внешнего характера мы совершенно не будем касаться здесь деятельности Соловьева, как богослова.

Таков внешний облик нашего философа. Обратимся к знакомству с его идеями.

У входа в храм философии на страже ныне стоит теория познания, от которой всякая философская доктрина должна получить паспорт на право жительства. Непреходящее значение Канта в истории философии состоит в том, что после него метафизика, даже теология, должна быть критической, т. е. ранее построения всяких учений должна поставить и дать сознательный ответ на вопрос о природе самого знания и его компетенции. Содержание теории познания составляет вековечный Пилатовский вопрос: что есть истина, — вопрос, понимаемый не со стороны своего материального содержания: в чем состоит истина, а со стороны формальных условий познания: как и в какой мере оно возможно? Для определения позиции, занятой Соловьевым по отношению к Пилатовскому вопросу, нужно знать итоги предшествовавшего развития философской мысли, тот «кризис западной философии», с выяснения которого начал свою философскую деятельность Соловьев.

Чтобы понять этот кризис, следует вернуться к Канту. Учение Канта есть центральная станция, чрез которую движется вся новейшая философия. От него разбегаются во всевозможных направлениях пути современной мысли. Благодаря, с одной стороны, многозначительности его философского дела и, с другой, — незаконченности, вследствие которой учение Канта с равным правом служит основанием для самых противоположных фило-

198

софских направлений, понимание и оценка Канта являются характерным и для всего философского учения. В паспорте философской системы самой верной «особой приметой» является то, в какого Канта она верует, и изучение Канта, Кантология, составляет самое излюбленное дело теперешней школьной философии.

Кант подготовил два взаимно противоречащие направления: логический идеализм Гегеля и эмпиризм или позитивизм современного естествознания. Он поставил Юмовский вопрос: как возможен опыт, как возможно научное знание? Анализ познания в «Критике чистого разума» показал, что оно возможно лишь благодаря наличности в нашем сознании субъективных познавательных форм, — времени и пространства, как форм чувственного восприятия, и категорий (между которыми на первом месте стоит категория причинности), как форм мышления. Человеческому сознанию стало раз навсегда очевидно, что наше научное знание покоится на этих свойствах чистого разума, короче говоря, что разум сам является законодателем природы, сам установляет ее законы, потому что эти законы суть вместе с тем законы нашего мышления, для которого чувственность дает материал. Всю познавательную энергию Кант вобрал в субъекта, по отношению к которому пассивным материалом являются показания чувственности, то, что «дано» (gegeben) нам. Кант разорвал всякое реальное единство между познающим и познаваемым; между субъектом или формой знания и материей знания или чувственностью открылась пропасть. Вопрос о том, как же могут накладываться эти субъективные формы на познавательный материал и даже возможно ли это накладывание, т. е. самое познание, остается неразрешенным. Стремясь установить формальные условия познания, Кант подорвал самое знание и должен был капитулировать в область веры, назвавши ее «практическим разумом» и провозгласив «примат практического разума». Свидетельством этого бессилия Кантовой философии осталось его учение о вещи в себе, которое явной своей противоречивостью и неясностью не позволяет остановиться на Канте (как пытаются в настоящее время неокантианцы, заменяющие философию гносеологией). Классическая философия немецкого идеализма с удивительной последовательностью развивает все возможное содержание учения Канта, последнее слово которого сказал Гегель. Основной дуализм между субъектом и объектом познания, созданный философией Канта, был разрешен Фихте в пользу поглощения объекта субъектом (не я является лишь положе-

199

нием я). Этот солипсизм1) не может, очевидно, считаться разрешением проблемы, потому что он ее не разрешает, а только снимает, уничтожая один из членов дилеммы. (Недостаточность этого решения вопроса всегда чувствовалась Фихте, постоянно перестраивавшим свою систему и в последней ее редакция существенно приблизившимся к Канту, т. е. возвратившимся к своему исходному пункту). Проблему примирения или внутреннего соединения субъекта и объекта взяла походным пунктом философия тожества Шеллинга, искавшего такое абсолютное начало, которое явилось бы единством или тожеством субъекта и объекта. После Шеллинга, в дальнейшей своей деятельности отклонившегося от этой проблемы и во многих своих философских прозрениях упредившего свое время и предварившего Соловьева, ту же проблему поставил Гегель. Гегель решает ее подобно Фихте, именно уничтожает особый объект или материал познания, с той только разницей, что у Фихте все бытие принадлежит чистому я, а у Гегеля чистому мышлению. «Отправляясь от того положения Канта, что объективное познание возможно лишь благодаря субъективным формам познания, в своей совокупности образующим априорную логику, Гегель приходит к тому выводу, что это априорное логическое мышление и является истинно сущим; оно есть все, и вне его и помимо его ничего нет. Мысль, мыслящая саму себя, одновременно и субъект ее и объект, таково начало философии Гегеля. Таким образом, нет ничего кроме мышления, следовательно, наука, изучающая это мышление, является не только учением о формах познания, но и о формах бытия, раз бытие и мышление — тожественны. Отсюда понятно то значение, которое в учении Гегеля приобретает «Wissenschaft der Logik», т. е. наука о сущем.

Но если все имеет подлинную действительность только в своем понятии, то и познающий субъект есть не что иное, как понятие и в этом отношении не имеет никакого преимущества пред остальным бытием, таким образом, понятия или идеи, образующие все существующее, не суть идеи мыслящего субъекта (он сам есть только идея) — они суть сами по себе, и все существующее есть, как сказано, результат их саморазвития или,

________________________

1) Солипсизм (от solus ipse) есть отрицание всякого бытия кроме познающего субъекта и его представлений, следовательно, отрицание бытия не только внешнего мира, но и других людей.

200

точнее, саморазвитие одного понятия, чистого бытия или ничто. Другими словами, все происходит из ничего или все в сущности есть ничто. Все есть чистая мысль, т. е. мысль без мыслящего и без мыслимого, как без действующего и без предмета действия»1).

Запутываясь в логических противоречиях, вытекающих из основного принципа, философия Гегеля оказалась еще более бессильной в своих притязаниях на универсальность. Если справедливо основное положение Гегелевскаго панлогизма, что все есть мысль и все познается из чистого мышления, то это чистое мышление должно было в процессе диалектического развития понятий развить из себя и все естествознание, всю историю, всю опытную науку; панлогизм не оставляет места эмпирии. Вот здесь-то, в этой попытке реально измерить свои силы и оправдать свои притязания, философию Гегеля и ждало наибольшее банкротство. Фактически оказалось, что действительность не может быть целиком познана диалектикой понятий, следовательно, логическое мышление не есть универсальное познание, не есть все, а это и есть отрицание основного положения панлогизма.

Не взирая на то, что в Гегеле философская мысль нового времени достигает своей вершины, именно Гегель способствовал более всего распространению того вредного предрассудка, будто философия и наука друг другу противоречат. Историческая Немезида, на смену зазнавшейся спекуляции, вывела самое слабое в философском отношении направление, которое однако заняло и еще продолжает занимать философский трон Гегеля. Наибольшую несправедливость философия Гегеля оказала эмпиризму и требованиям эмпирического исследования, и панлогизм был победоносно вытеснен именно эмпиризмом, нашедшим философскую формулировку в позитивизме.

Господство философии позитивизма совпадает с расцветом естественных наук, и нередко думают, что оба эти явления находятся в причинной связи, друг друга обусловливают. Однако нетрудно показать, что это неверно, что позитивизм не может дать философского обоснования естествознанию и в своем последовательном развитии приводит к противоречию и абсурду. При

______________________

1) В. Соловьев. Философские начала цельного знания. Собр. соч., I, 276. Позднее Соловьев отказывался от этого аргумента: см. его статью о Гегеле в приложении к книге Кэрда (перепечатана из Энциклоп. словаря), стр 299. Но, во нашему мнению, Соловьев в этом пункте сам себя не опроверг.

201

совершенном игнорировании или незнакомстве с предшествующем историей философской мысли и в частности с развитием послекантовской философии, представители позитивизма тешат себя наивной уверенностью, что, изучая явления или, как они любят выражаться, «факты» (не подозревая, что каждый факт содержит уже в себе целую философию, согласно справедливому замечанию Гёте), они познают и законы явлений, следовательно, ни много, ни мало, истинный смысл всего сущего. «Но спрашивается, по какому праву эмпиризм может говорить о каких-либо законах, оставаясь на почве явлений? Предполагается, что эти законы наука узнает из опыта. Но в опыте мы можем наблюдать только эмпирические отношения явлений, т. е. их отношения в данных случаях, подлежащих нашему опыту. Известное отношение последовательности и подобия между данными явлениями, одинаковое во всех наших прошедших опытах, есть факт; но что ручается за неизменность этого отношения во все времена безусловно, как последующие, так и предшествующие нашим опытам, в которые, следовательно, мы не можем утверждать этого отношения в качестве факта? Что дает эмпирической, фактической связи явлений характер всеобщности и необходимости, что делает его законом? Наш научный опыт существует, можно сказать, со вчерашнего дня и количество случаев, ему подлежавших, в сравнении с остальными бесконечно мало. Но если бы этот опыт существовал миллионы веков, то и эти миллионы веков ничего не значили бы в отношении к бесконечному времени впереди нас и, следовательно, нисколько не могли бы способствовать безусловной достоверности найденных в этом опыте законов»1).

«Таким образом, учение о закономерности и единообразии законов природы есть совершенно произвольно принятая аксиома, не имеющая никаких оснований в позитивизме. Будучи не в состоянии обосновать науки, эмпиризм у наиболее глубоких своих представителей ведет к скептицизму, подвергающему сомнению всеобщее господство даже математических аксиом, возвращает нас к Юму (такова философская позиция Д. Ст. Милля).

С другой стороны, признавая существующими только явления, позитивизм необходимо является сенсуализмом: мы знаем только наши ощущения и ничего, кроме ощущений, которые и классифицируем по разным категориям, как-то мир внешний и внутрен-

__________________________

1) Соловьев, ibid., 272.

202

ний и т. д. Не только о внешних объектах, но и о других людях я знаю только посредством моих ощущений, они существуют для меня только в этих состояниях моего сознания, следовательно, они и суть не что иное, как состояния моего сознания. Но и о самом себе, как субъекте, я знаю только в состояниях своего сознания, следовательно, я и сам, как субъект, должен быть сведен к состоянию моего сознания; но это нелепо, так как мое сознание уже предполагает меня. Остается, следовательно, допустить, что существуют явления сознания, но не моего, так как меня нет, а сознания вообще, без сознающего так же, как и без сознаваемого»1). К такому абсурду приводит философия позитивизма.

Итак, возьмем ли мы исходным пунктом форму познания или его материю, философия рационализма, как и философия эмпиризма, ведет нас к противоречию. Есть ли выход из того тупика, в который приводит новейшее развитие философской мысли? Возможно ли познание, есть ли истина, как объект этого познания, есть ли вообще что-нибудь, внешний мир, другие люди, мы сами? Вот вопрос, который ставил себе Декарт, основатель новейшей философии, и этот же вопрос повторяет эта философия, совершив свой полный цикл развития. Очевидно, вопрос этот может быть решен лишь помощью третьего источника познания, помимо эмпиризма и рационализма, и источник этот есть умственная интуиция (intellektuelle Anschaung) или вера. «Мы ощущаем известное действие предмета, мыслим его общие признаки и уверены в его собственном или безусловном существовании. Эта уверенность нисколько не обусловлена ощущениями, получаемыми нами от предмета и понятием нашим о нем, а напротив, объективное значение наших ощущений и понятий прямо обусловлено уверенностью в самостоятельном бытии предмета. В самом деле, если бы я не был уверен, что известный предмет существует независимо от меня, то я не мог бы относить к нему своих понятий и ощущений; тогда сами эти понятия и ощущения были бы только субъективными состояниями моего сознания, моими внутренними чувствами и мыслями, в которых я не познавал бы ничего кроме них самих, как психических фактов. Таким образом, объективное, познавательное значение моих ощущений и понятий зависит от уверенности в независимом, безусловном существовании их

__________________________

1) Ibid. 274.

203

предмета, в ого существовании за пределами моих ощущений и мыслей. Это безусловное существование, которое не может быть действительно дано мне ни в моих ощущениях, ни в моих мыслях, которое не может быть предметом ни эмпирического, ни рационального познания и которым, однако, это познание обусловливается, составляет, очевидно, предмет некоторого, особого, третьего рода познания, который правильнее может быть назван верой»1). «Мы верим, что предмет есть нечто сам по себе, что он не есть только наше ощущение или наша мысль, не есть только предел нашего субъективного бытия, мы верим, что он существует самостоятельно, — «веруем, яко есть». В этом состоит собственный элемент веры или вера в тесном смысле, как утверждение безусловного существования. Эта безусловность одинаково принадлежит всему существующему, поскольку все существующее есть»2).

Из предыдущего ясно, что если мы не сомневаемся в существовании внешнего мира, чувствуем себя окруженными живыми людьми, а не считаем их лишь своими представлениями, не сомневаемся, наконец, в существовании своего собственного я, постоянного и пребывающего, несмотря на смену дум, чувств и ощущений, то все эти знания даются только верой и не могут быть никак доказываемы разумом и ощущениями, потому что они превышают содержание показаний, получаемых нами из того или другого источника. А так как эти предположения о бытии мира, людей и нас самих служат необходимыми условиями не только жизни, деятельности, но и самой науки, то можно сказать, что вера скрепляет и обосновывает всю нашу жизнь и всю нашу науку; научное знание держится на вере.

Как же определяется первоначало бытия, составляющее предмет веры и обосновывающее наше знание? Здесь возможны пока общие и предварительные определения. Нельзя мыслить его как вид бытия, как это делалось в философии; понятие бытия не является самостоятельным понятием, оно есть лишь предикат или сказуемое, необходимо требующее своего подлежащего; оно подразумевает поэтому известное отношение и потому, являясь само относительным, не может служить основанием всякого бытия или отношений. Поэтому когда Гегель попытался понятие чистого бытия вознести в абсо-

______________________

1) Соловьев. Критика отвлеченных начал. Собр. соч., т. II, 308-9.

2) Ibid. 316.

204

лютное первоначало и сделать исходным пунктом своей объективной логики, то обнаружилось, что чистое бытие, ни к чему не отнесенное и представляющее сказуемое без подлежащего, есть совершенно бессодержательное понятие и обращается в свою противоположность ничто. Абсолютное начало не может быть поэтому бытием или, точнее, видом бытия, оно должно иметь способность к бытию, но в то же время быть выше бытия; его можно определить как сущее. Подобно тому, как живой субъект не сливается ни с одним из своих состояний или образов своего бытия, являясь в то же время их основанием, так и абсолютное первоначало имеет положительную мощь бытия, само оставаясь в то же время выше бытия. Поскольку сущее принимает образы бытия, становится в известное отношение к другому, оно делается познаваемым.

Это определение абсолютного начала как сущего, а не бытия (как определял его Гегель и предыдущая философия), имеет решающее значение и для философии Соловьева и, как нам кажется, для всей новейшей философии. Именно здесь, в этом понятии, философски осиливается Гегель, делается положительный шаг вперед в философском познании. Сродство понятия сущего у Соловьева с основным понятием философии Плотина не уменьшает значения философского открытия Соловьева потому, что гениальная интуиция Плотина находит здесь критическое обоснование, познается как итог векового развития философии. Понятием сущего окончательно преодолевается философия пантеизма и философски утверждается понятие живого личного Бога, необходимое для религии.

Очевидно, что абсолютное первоначало может быть только едино, — несколько первоначал, вступая в известные взаимные отношения, явились бы уже относительными и требовали бы нового единящего начала; поэтому усилия философии всех времен направлялись именно к тому, чтобы найти эту единую первооснову бытия. Но, будучи единым, оно не может быть беднее содержанием, нежели всякое бытие, а должно быть, напротив, богаче, должно включать все, но в форме единства. Поэтому абсолютное первоначало определяется как положительное всеединство. Дальнейшие определения раскроются нам в онтологии, а здесь отметим несколько выводов, проистекающих из сказанного.

Истинность или неистинность факта или положения, очевидно, определяется его отношением к этому положительному всеединству. «Разумность какого-нибудь факта и состоит лишь в его взаимоотношении со всем, в его единстве со всем; понять смысл или

205

разум какой-нибудь реальности, какого-нибудь факта, ведь, и значит только понять его в его взаимоотношении со всем, его всеединстве»1). Предполагая возможность какого бы то ни было познания, мы уже подразумеваем, хотя не всегда достаточно сознательно, некоторое реальное, существенное единство познаваемого объекта с нами; только это единство делает возможным познание, которое есть некоторое внутреннее соединение познающего с познаваемым. Познание было бы невозможно, если бы субъект и объект познания были совершенно чужды друг другу; объективная связь их или единство есть необходимый prius познания. (И из обычной практики нам известно, что глубина и так сказать интимность познания прямо пропорциональны близости объекта познания познающему духу).

Единство познающего и познаваемого выражается в их логическом единстве, молчаливом признании, что нормы или законы мышления, применяемые нами в познании, суть в то же время и законы объективного бытия, находятся между собою в соответствии. В самом деле, если бы закон причинности или достаточного основания имел только субъективное значение, а объективная действительность была бы от него свободна, очевидно, познание было бы невозможно. Признание единства всего сущего включает необходимо и единство объективного логоса или разума всего сущего. Законы мышления суть и законы бытия. Эта основная мысль логики Гегеля совершенно справедлива, если освободить ее от той исключительности, какую Гегель придал логическому началу. (В «Философских началах цельного знания», Соловьев делает мастерской очерк, оставшийся, к сожалению, незаконченным, объективной логики в смысле Гегеля).

Абсолютное первоначало, одной стороной обосновывая логос всего сущего или логическое мышление и философскую спекуляцию, другим образом своего бытия обусловливает эмпирию, дающую материал для опытной науки. Последняя здесь не умаляется в своих правах, как она была умалена Гегелем, а наоборот, восстановляется в них, потому что ей ставится определенная цель, — познание истины, т.-е. единства в явлениях, и признается вместе с тем необходимый для нее неопределенно широкий эмпирический базис.

Итак, в философии и пауке нам открывается дна образа бытия сущего, которое мы познаем внутренней интуицией или верой. «Ветви одного и того же дерева разнообразно скрещиваются и пере-

______________________

1) В. Соловьев. Критика отвлеченных начал. Собр. соч., т. II, 284.

206

плетаются между собою, причем эти ветви и листья различным образом соприкасаются друг с другом своими поверхностями, — таково внешнее или относительное знание; но те же самые листья и ветви помимо этого внешнего отношения связаны еще между собою внутренне посредством своего общего ствола и корня, из которого они одинаково получают свои жизненные соки, — таково знание мистическое или вера»1).

Отсюда следует, что различные способы познания сущего для полноты этого познания взаимно друг друга предполагают, и нормальным отношением между ними является не взаимная отчужденность или даже вражда, но гармонический синтез, составляющий идеал знания. Этот синтез мистического, научного и философского знания Соловьев определяет как идеал «свободной теософии».

Мы указали основные идеи теории познания Соловьева, этим только нам и придется ограничиться, ибо из всех философских учений теория познания наименее поддается общедоступному изложению. Поставим в заключение основной вопрос, нас интересующий: что же дает современному сознанию теория познания Соловьева? Компетенция теории познания не идет дальше решения формального вопроса о праве на существование того или иного источника познания, того или иного учения. И в этом смысле можно сказать, что гносеология Соловьева расширяет и укрепляет самые исконные и дорогие права человеческого сознания. Мы знаем уже, что она критически обосновывает возможность отвлеченного мышления, эмпирического знания и веры; она показывает, что разными способами здесь познается одно и то же абсолютное первоначало и нормальное отношение их — не вражда, а единство; этим заключается не временный компромисс между ними, а вносится внутренний мир и гармония. Но еще важнее тот результат теории познания Соловьева, что ею признаются права эмпирического, живого или «конкретного» сознания: в этом сознании неразрывно соединены все три источника познания: вера, разум, опыт. В истории философии поочередно выдвигался какой-нибудь один из них, и объявлялись безумием оба остальные, хотя живое сознание никогда не отказывалось и не может отказаться от них. В эпоху господства богословия, отвлеченного клерикализма, по выражению Соловьева, признавались права одной слепой, не просветленной «блудницей» разумом и научным знанием веры: во славу веры горели костры инквизиции, возжигае-

______________________

1) Ibid. 314.

207

мые против свободного исследования. Прошли века, и веру постигло такое же гонение от разума и науки, какому она сама их в свое время подвергала: самые законные и священные потребности веры подвергались осмеянию или просто игнорировались. Но вместе с тем, временно соединившись против общего их мнимого врага — веры, наука и философствующий разум вступили в распрю между собой и в конце концов взаимно друг друга отвергли (гегелианство и позитивизм). Все это привело философию к кризису, из которого указывает выход Соловьев. Опираясь на итоги ее развития, он показал всю неправильность противопоставления источников познания взятых в их отвлечении, всю необходимость и законность гармонии между ними. Он провозгласил неотъемлемые права живого человеческого сознания, которое подвергалось философской вивисекции, и это провозглашение было делом не первобытного, наивного, нефилософского сознания, а опосредствованным выводом, критическим итогом всего векового развития философии. Живую человеческую душу не удалось иссушить в монастыре, препарировать под микроскопом, превратить в сухой лист абстракции, она как феникс воскресла из пепла истории1).

Наибольшему умалению в наши дни подвергаются права веры, и именно вере принадлежит центральное место в теории познания Соловьева. Восстановление нрав веры является важнейшим практическим результатом гносеологии Соловьева, ибо ни в чем так не нуждается современное сознание, как в этом.

Теперь обратимся к онтологии Соловьева, к дальнейшим определениям сущего. Сущее или положительное всеединство является как истина для познающего духа; но «отделить теоретический или познавательный элемент от элемента нравственного или практического и от элемента художественного или эстетического можно было бы только в тех случаях, если бы дух человеческий разделялся на несколько самостоятельных существ, из которых одно было бы только волей, другое — только разумом, третье — только чувством». На самом деле, «теоретическая сфера мысли и познания, практическая сфера воли и деятельности и эстетическая сторона чувства и творчества различаются между собою не образующими элементами, которые во всех них одни и те же, а только сравнительной степенью преобладания того или другого элемента в той или

__________________________

1) Доктрину, весьма близкую к Соловьевской, хотя и независимо от него, развивает кн. С. Н Трубецкой в своих замечательных статьях «Основания идеализма» («Вопросы Фил. и Псих.»1896 г.).

208

другой сфере»1). «Если таким образом истина, составляющая содержание настоящей философии, должна находиться в необходимом отношении к воле и чувству, отвечая их высшим требованиям, то, очевидно, исходная точка этой философии — абсолютно-сущее — не может определяться одной только мыслительной деятельностью, а необходимо также волей и чувством. И действительно, абсолютно-сущее требуется не только нашим разумом, как логически необходимое предположение всякой частной истины, — оно также требуется волей как необходимое предположение всякой нравственной деятельности. как абсолютная цель или благо; наконец, оно требуется также и чувством, как необходимое предположение всякого полного наслаждения как та абсолютная и вечная красота, которая одна только может покрыть собой видимую дисгармонию чувственных явлений «и разрешит торжественным аккордом их голосов мучительный разлад»2). Итак, абсолютное первоначало, положительное всеединство, открывается человеку под тремя аспектами, как добро, истина и красота.

Существование этого абсолютного или божественного начала, как мы уже знаем, утверждается только верою. Соловьев относится совершенно отрицательно к попыткам дать рациональное доказательство бытия Божия. «Содержание же божественного начала, так же как и содержание внешней природы (существование которой утверждается также только верою) дается опытом. Что Бог есть, мы верим, а чтó Он есть, мы испытываем и узнаем»3). «Совокупность религиозного опыта и религиозного мышления составляет содержание религиозного сознания. Со стороны объективной содержание это есть откровение божественного начала, как действительного предмета религиозного сознания. Так как дух человеческий вообще, а следовательно и религиозное сознание, по есть что-либо законченное, готовое, а нечто возникающее и совершающееся (совершенствующееся), нечто находящееся в процессе, то и откровение божественного начала в этом сознании необходимо является постепенным. Как внешняя природа лишь постепенно открывается уму человека и человечества, вследствие чего мы должны говорить о развитии опыта и естественной науки, так и божественное начало постепенно открывается сознанию человеческому, и мы должны говорить о развитии религиозного опыта и религиозного мышления. Так как божественное

________________________

1) Собр. сочин., I, 316-17.

2) Ibid., 317.

3) Чтения о богочеловечестве. Собр. сочин., т. III, 31.

209

начало есть действительный предмет религиозного сознания, т. е. действующий на это сознание и открывающий в нем свое содержание, то религиозное развитие есть процесс положительный и объективный, это есть реальное взаимодействие Бога и человека, — процесс богочеловеческий.

Ясно, что вследствие объективного и положительного характера религиозного развития ни одна из ступеней его, ни один из моментов религиозного процесса не может быть сам по себе ложью или заблуждением. «Ложная религия» есть contradictio in adjecto. Религиозный прогресс не может состоять в том, чтобы чистая ложь сменялась чистой истиной, ибо в таком случае эта последняя являлась бы разом и целиком без перехода, без прогресса»1). Соловьев часто повторяет выражение Лейбница, что всякая религиозная и философская система бывает несправедлива не в том, что она утверждает, а что она отрицает, придавая своему утверждению характер односторонности, «отвлеченного начала».

«Очевидно, что с религиозной точки зрения целью является не minimum, а maximum положительного содержания, религиозная форма тем выше, чем она богаче, живее, конкретнее. Совершенная религия есть не та, которая во всех одинаково содержится (безразличная основа религии), а та, которая все в себе содержит и всеми обладает (полный религиозный синтез). Совершенная религия должна быть свободна от всякой ограниченности и исключительности, но не потому, чтобы она была лишена всякой положительной особенности и индивидуальности, — такая отрицательная свобода ость свобода пустоты, свобода нищего, а потому, что она заключает в себе все особенности и следовательно ни к одной из них исключительно не привязана, всеми обладает и следовательно ото всех свободна»2). В этих словах заключается величайшая мудрость, к сожалению, чуждая философскому сознанию нашей эпохи: теперь религиозное сознание считается тем выше, чем оно скуднее и абстрактнее, чем ближе к нулю его положительное содержание. Для религиозной жизни считается достаточным одного из аспектов Божества, взятых в их отвлечении (натуралистический пантеизм и в особенности модный ныне этический пантеизм). Тем же стремлением сведения религиозного начала к минимуму характеризуется новейшее развитие свободного протестантского богословия, которое

_________________________

1) Ibid. 32-3.

2) Ibid. 35.

210

стоит под сильным влиянием Канта и характеризуется теологическим агностицизмом, сводя религию только к этике (сюда же примыкает и учение гр. Л. Н. Толстого). Последнее слово этого направления мы находим в трудах замечательнейшего представителя господствующей школы Ричля — берлинского профессора Ад. Гарнака, лекции которого «Wesen des Christenthums» приобрели значение литературного события и выдержали в короткое время целый ряд изданий (здесь он популяризует основные идеи своего капитального трехтомного труда Lehrbuch der Dogmengeschichte). «Чтения о богочеловечестве» Соловьева и «Wesen des Christenthums» Гарнака, вот два классических сочинения, выражающие собой крайние полюсы, между которыми движется современное религиозное сознание.

На первых стадиях религиозного сознания божественное начало остается скрытым, неразличенным от стихий природы. Это эпоха натуралистического политеизма, обожания сил природы. Следующая стадия состоит в том, что природа теряет власть над человеком, он отрицает ее как высшее первоначало. Эта чисто отрицательная стадия развития нашла полное свое выражение в индийской философии. У Капилы, одного из индийских мудрецов, эта мысль выражена так: «истинное или совершенное знание, которым достигается освобождение от всякого зла, состоит в решительном и полном различении вещественных начал природного мира от чувствующего и познающего начала, т.-е. я».

«Разумеется, уже признание природы за зло, обман и страдание отнимает у нее значение безусловного начала, но так как кроме нее в сознании природного человека нет никакого другого содержания, то безусловное начало, которое не есть природа, может получить только отрицательное определение: оно является как отсутствие всякого бытия, как ничто, как нирвана. Нирвана есть центральная идея буддизма»1). В этом смысле буддизм есть отрицательная религия, понимающая безусловное начало как ничто. «И поистине оно есть ничто, так как оно не есть что-нибудь, не есть какое-нибудь определенное, ограниченное бытие или существо наряду с другими существами, — так как оно выше всякого определения, так как оно свободно ото всего»2). Но будучи свободно ото всего, оно обладает всем, и в этом смысле само боже-

_______________________

1) Ibid. 41.

2) Ibid. 44.

211

ственное начало есть все. Но это все но может бить лишь совокупностью природных явлений, не имеющих пребывающего бытия и непрерывно сменяющихся в потоке времени. За корою естества уже Платон прозревал мир идеальных сущностей, идеальный космос, бледным отображением которого является наш природный мир. Однако чистое учение платонизма отделено от современного сознания пропастью, чрез которую необходимо перекинуть мост. Мостом послужат нам основные понятия современной критической философии и естествознания.

Субъективный идеализм Канта дал посылки для вывода, с наибольшей решительностью сделанного Шопенгауэром, что этот мир, звенящий и сверкающий, не имеет самостоятельного бытия, а есть наше представление, определяемое нашей представляющей способностью (конечно, мысль эта в той или другой форме вовсе не является новостью в истории философии). Эту же истину подтверждает и естествознание, которое учит нас, что теплота, свет, звук, электричество суть лишь различные виды движения и, следовательно, даже для опытной науки представляются не тем, что они суть для нашего чувственного бытия. Картина мира, даваемая папаши чувствами, определяется нашими воспринимательными способностями. По древнеиндийскому выражению, дух есть зритель, а природа — танцовщица пред духом.

В то же время непосредственное сознание говорит нам, что этот мир, хотя и есть наше представление, не является однако делом нашей воли (каким некоторое время пытался представить его Фихте, признавший в конце концов загадочный для его философии äussere Anstoss). Возбуждать в себе представления не в нашей воле, здесь мы подчинены какой-то внешней для нас силе, действие которой мы испытываем как насильственное вторжение в нашу субъективность. Как же можно мыслить эту силу, что представляет собою внешний мир в этом смысле?

Современное естествознание отвечает на этот вопрос учением об атомах, философские основы которого заложены еще Демокритом. Атомы, во-первых, должны быть множественны, потому что без этого условия непонятна была бы множественность явлении. Во- вторых, они неизменны, неразложимы, неделимы, просты, следовательно, вечны. Нужно сказать, что естествознание не выработало общего философского понятия атома, который различие понимается в разных его отраслях. Поэтому последнее слово здесь принадлежит философии, которая, прежде всего, вскрывает основное проти-

212

воречие, лежащее в определении атома: атом неделим, но все, что занимает пространство, делимо, следовательно, или он не занимает пространства и в таком случае не может служить дли объяснения пространственного мира, или он делим, т.-е. не есть атом. Это коренное и неустранимое противоречие уже предостерегает нас не мыслить атомы так, как они представляются в философии вульгарного материализма, т.-е. как материальные частицы, слоняющиеся в пустом мешке бесконечного пространства. Эту точку зрения оставляет и научное естествознание, которое начинает заменять понятие атома понятием энергии и понятие материи разрешает в понятие силы. (Из новейших философов выдающимся представителем этого учения является Эд. ф.-Гартман как в первых своих трудах, так и в новейшей работе Die Grundanschaungen der modernen Physik. Berlin. 1902). Мыслить атомы как частицы вещества, т.-е. нечто телесное, не позволяет нам уже то, что телесность, т.-е. известные осязательные впечатления, есть тоже одно из наших представлений, от которых мы хотим здесь отделаться. Единственным признаком атома в таком случае останется непроницаемость, или оказываемое им противодействие. Следовательно, нужно предположить некоторую противодействующую силу, которой и принадлежит реальность. Итак, атомы суть элементарные силы, взаимодействием которых создается мир. Но взаимодействие предполагает способность не только действовать, по и воспринимать действие. Чтобы действовать вне себя, на других, сила должна стремиться от себя, наружу, а чтобы воспринимать действие других, данная сила должна давать место другой силе, притягивать ее, ставить пред собой или представлять. Таким образом каждая основная сила необходимо выражается в стремлении и представлении, и основы реальности суть стремящиеся и воспринимающие или представляющие силы; они могут действовать от себя и воспринимать действие, иметь действительность не только для другого, но и для себя, такие силы суть более чем силы, это суть существа, монады, понятие о которых введено в философию Лейбницем. Их взаимодействие предполагает их качественные различия, иначе бы они не различались и не могли бы воздействовать друг на друга; эти качества монад, по своему понятию вечные и безусловные, составляют идеи этих существ1) уже в

_________________________

1) «Для уяснения того, что есть идея, может служить указание на внутренний характер человеческой личности. Каждая человеческая личность есть прежде всего природное явление, подчиненное внешним условиям и

213

том смысле, как учил Платон. Итак, истинная действительность, положительное все, есть царство идей, идеальный космос. Существование идей удостоверяется, между прочим, фактом художественного творчества, которое есть как бы некоторое ясновидение идей. Поэтому не случайно, что эллинизм, высшим продуктом которого в философии являются истины платонизма, в области религии создал культ красоты, царство художественной интуиции.

Таким образом, основное онтологическое воззрение Соловьева можно определить как спиритуализм, учение о всеобщей одушевленности и духовности мировой субстанции. Это воззрение, находящееся в полном согласии с естествознанием, представляется в настоящее время единственно возможным в философии, и времена грубого атомистического материализма, надо надеяться, безвозвратно отошли в вечность. В этом пункте Соловьев отличается от других философов только большей законченностью и ясностью монадологии, приводимой им в связь с платонизмом. Вообще же спиритуалистическое миропонимание в той или другой форме является теперь в философии господствующим: победоносная борьба с естественнонаучным материализмом составляет особенную заслугу философов пессимизма — Шопенгауэра и Гартмана (представителями спиритуализма в новое время являются также Лотце и Вундт).

Объединяясь в общем признания истины спиритуализма, философы расходятся в дальнейшей разработке этого учения. Отличительные особенности философии Соловьева в этом пункте раскрываются нам только в дальнейшем развитии монадологии.

Необходимое условие взаимодействия, служащего источником всякой действительности, есть множественность монад или идей; но равно необходима и существенная внутренняя связь между ними, потому что из множества чуждых, несвязанных элементов не может получиться никакого единства, каким во всяком случае является наш мир. Основным недостатком монадологии Лейбница было его предположение, что монады «не имеют окон», замкнуты друг для друга; поэтому для объяснения единства мироздания и даже возможности его познания потребовалось предположение внешнего вмешательства Божества, предустановленной гармонии; мир монад уподобляется

______________________

определяемое ими в своих действиях и восприятиях. Но вместе с этим каждая человеческая личность имеет в себе нечто совершенно особенное, совершенно неопределимое внешним образом, не поддающееся никакой формуле, и несмотря на это налагающее определенный индивидуальный отпечаток на все действия и на все восприятия личности». (Чтения о богочеловечестве, собр. соч., III, 51).

214

как бы большому количеству часов, заведенных и пущенных в одно время; хотя в движениях стрелок наблюдается полное соответствие, однако оно нисколько не свидетельствует о внутреннем их единстве, а только о существовании руки, некогда все эти часы однообразно заведшей. Божество при этом определяется тоже как монада, хотя и центральная, отношение Его к миру остается чисто внешним. Все эти странные мнения явились у Лейбница следствием его исходного ошибочного мнения о взаимной непроницаемости монад, — следствием их механизирования, применения к области духа отношений вещества. Именно в этом пункте монадология Соловьева делает решительный шаг вперед, устанавливая как необходимое условие взаимодействия проницаемость монад, не внешнее, а внутреннее отношение между ними (путь, предуказанный Платоном). Его можно уподобить группировке явлений в понятиях, зараз охватывающих обширные группы явлении, с той однако разницей, что в понятиях расширение объема понятия сопровождается уменьшением его содержания, то есть отвлекаемых признаков (монах, понятие более широкое по объему, чем францисканец, содержит меньшее количество признаков, чем это последнее), между тем как в группировке идей расширение объема прямо пропорционально расширению содержания. Поэтому правильнее эту группировку определить понятием организма, в котором все отдельные части, не теряя своих особенностей, входят в состав общего целого. Восходя вверх в организации идей, мы доходим до такой идеи, которая является единством всех идей, вмещает в себя все. Такая идея определится как безусловная любовь или благость. В самом деле, всякая идея есть любовь и благость для своего носителя, всякое существо есть то, что оно любит; следовательно, всеобщая или универсальная идея — есть безусловная благость или любовь.

Итак, полнота идей или полнота бытия должна мыслиться не как механическая совокупность, а именно как внутреннее их единство, которое есть любовь. Мы узнали основное понятие всей философии Соловьева, ее неизменный центр, этот центр есть (говоря словами его стихотворения) «неподвижное солнце любви». Онтология Соловьева приводит нас к формуле: «Бог есть любовь».

Обратимся к дальнейшему анализу понятия центральной идеи. Чем больше элементов соединено в организме, тем неразрывнее связь этих элементов и тем менее возможно такое же соединение элементов в другом существе, к другом организме. Следова-

215

тельно, тем больше особенности, оригинальности, индивидуальности имеет такой организм. Отсюда следует, что наибольшей индивидуальностью или оригинальностью отличается организм универсальный; он должен быть абсолютно-индивидуальным, в своем роде единственным. И если всякая идея, как существо, обладает своим собственным самоопределением и существует в этом смысле но только для других, но и для себя, есть не только объект, но и субъект, то это же самое должно быть признано относительно всеединой идеи, которая «должна быть собственным определением единичного центрального существа»1). Полагая себя объектом, она тем самым является субъектом или лицом; обладая всем, она не может быть лишена чего-либо, в частности личного бытия. Итак, абсолютное первоначало есть не только все, но и лицо. Таким образом, философским анализом мы получаем понятие живого Бога, по христианскому выражению, Бога вседержителя. дающего место полноте бытия, но не сливающегося с миром, как это принимает философия пантеизма2). Понятие личного Бога (который есть любовь) является центральным понятием метафизики Соловьева, составляя ее отличительную черту. Характерно именно то, что оно получается чисто спекулятивным путем, как результат анализа основных определений бытия, следовательно, в полной независимости от какой бы то ни было исторической религии или откровения, хотя и необходимо приводит к нему и непосредственно соединяется с ним.

Бог, как субъект или как лицо, есть главное содержание ветхозаветной религии, иудейского монотеизма. Бог еврейского народа есть абсолютный субъект, лицо, «огнь попаляющий». «Аз есмь сущий», открывает о Себе Бог Моисею.

Итак, умозрение приводит нас к теизму, к определению абсолютного первоначала как субъекта. Рассмотрим новые определения, какие получаются при дальнейшем анализе этого понятия.

Абсолютному первоначалу, как сущему, необходимо свойственно бытие; без этого оно было бы лишено всякого проявления и превратилось бы в ничто. Бытие есть, как мы уже знаем, отношение между сущим и его объективной сущностью, которой необходимо является не что-нибудь отдельное и ограниченное, а все. Итак, Бог проявляет или утверждает свою сущность как все. Но для

__________________________

1) Ibid. 64.

2) Не забудем, что то же понятие «сущего» мы имели в гносеологии и в объективной (органической) логике.

216

того, чтобы утверждать это все как свое, как единство, Бог должен содержать все в потенциальном единстве, владеть всем, таким образом, первое положение Божества состоит в том, что оно все содержит потенциально, как в сущем или в своем корне. Но для того, чтобы это все было действительным, Бог должен его содержать не только в себе, по и утверждать для себя как свое другое, от себя различное, различать не только потенциально, но и актуально. Мы имеем, таким образом, второй вид или второе положение сущего: скрытая возможность всего полагается как действительность. Некоторую аналогию здесь представит отношение художника к художественной идее в акте творчества: эта идея есть духовная суть его как субъекта, но, содержа ее потенциально в себе, он тем не менее стремится представить ее и для себя, дать ей действительность, объективировать.

В другом сущее остается тем же, во множестве — единым. Но это тожество и это единство необходимо различаются от того тожества, того единства, которое представляется первым положением сущего: там оно есть непосредственное и безразличное, здесь же оно есть утвержденное, проявленное ила опосредствованное1). Мы имеем здесь третье положение сущего, - законченное или абсолютное единство, осуществившее себя, утвердившее себя как такое. Аналогию этой тройственности отношений пли положений сущего можно найти и в нашей внутренней жизни: человек существует как субъект, содержащий в потенции все проявления духовной жизни, как проявляющийся во вне или во многом, и затем как утверждающий себя или свое единство в этих проявлениях, рефлектирующий на себя. Но в нас эти положения, несовместимые разом, существуют в различные моменты времени. В абсолютном существе, не подлежащем времени, все эти три состояния могут быть даны только разом. Но так как три исключающие друг друга положения не могут быть даны в одном и том же акте одного и того же субъекта, то для этих трех вечных актов необходимо предположить три субъекта. «Из них второй, непосредственно порождаясь первым, есть прямой образ ипостаси его, выражает своей действительностью существенное содержание первого, служит ему вечным выражением или Словом, а третий, исходя из первого, как уже име-

__________________________

1) Ibid., 83.

217

ющего свое проявление во вторам, утверждает его как выраженного или в его выражении»1).

Но не впадаем ли мы в противоречие с требованиями единобожия и не являются ли эти три ипостаси тремя богами? «Если с именем Бога соединять всецелое и актуальное обладание всей полнотою божественного содержания во всех его видах, в таком случае и трем божественным субъектам (ипостасям) название Бога принадлежит, лишь поскольку они необходимо находятся в безусловном единстве, в неразрывной внутренней связи между собою. Каждый из них есть истинный Бог, но именно потому, что каждый неразделен с двумя другими. Если бы один из них мог существовать в отдельности от двух других, то, очевидно, в этой отдельности он не был бы абсолютным, следовательно, не был бы Богом в собственном смысле, но именно такая отдельность и невозможна»2). Отдельность же их существует только для нашей отвлкающей мысли.

Определив отношение трех божественных субъектов в самой общей логической форме (как в себе — бытие, для себя — бытие и у себя — бытие), мы можем определить и некоторые способы или модусы этого бытия. Так первое положение Божества, где сущий открывается как начало своего другого, есть воля; второе положение, где сущий различает сущность своей воли как свое другое, — есть представление; наконец, третье положение, где сущий снова соединяется с своей сущностью, находит в ней себя и ее в себе, где сущность и сущий становятся таким образом ощутительны друг для друга, — есть не что иное, как чувство.

Мы различаем в себе волю, изнутри возбуждаемую или творческую (напр., воля художника творить) и извне возбуждаемую или пассивную (похоть), когда предмет ее находится вне ее, дается, а не создается волей. Этого различия, очевидно, не может быть в абсолютном субъекте, содержащем в себе все и вне себя ничего не имеющем; его воля есть непосредственно творческая или мощная. Точно так же мы различаем в себе представления, соответствующие действительности и не соответствующие или фантастические, далее представления созерцательные или воззрительные (интуитивные) и представления отвлеченные или собственно мышление. Это различие зависит от того, что отдельные существа, выделенные из целого,

________________________

1) Ibid., 87. Курсив автора.

2) Ibid., 87-8.

218

имеют вне себя целый мир внешнего независимого от них бытия, это создает различие между внешним и внутренним опытом, истинными и неистинными представлениями. Для абсолютного, не имеющего независимого от себя бытия различие объективного и субъективного определяется его собственной волей. Поскольку представляемая сущность не только представляется, но и утверждается волею сущего как другое, постольку она получает значение собственной действительности и как такая воздействует на волю в форме чувства. В области чувства в абсолютном не может быть, наконец, различий между чувством, возбуждаемым внешним миром или ощущениями, и внутренним, или волнениями, ибо различия внешнего и внутреннего здесь не существует.

«Три божественные субъекта, очевидно, но могут быть обособлены в том смысле, чтобы каждый из них имел только волю, только представление или только чувство, необходимая для их существования особность может заключаться только в обособлении самого сущего, как, во-первых, преимущественно волящего, во-вторых, преимущественно представляющего и, в-третьих, преимущественно чувствующего. Приписывая каждому из божественных субъектов особенную волю, представление и чувство, мы разумеем, что каждый из них есть волящий, представляющий и чувствующий, т. е. каждый есть сущий субъект или ипостась, сущность же их воли, представления и чувства — есть одна и та же... и только отношение этих трех способов бытия у них различно1).

Соответственно различиям в трех основных способах бытия сущего, различаются и способы бытия идеи или сущности, представляющей содержание воли, представлений и чувства сущего Как содержание воли сущего или как его желанная, идея является благом, как содержание его представления она является истиной, как содержание чувства сущего — красотой. Абсолютное хочет как блага того же самого, что оно представляет как истину и чувствует как красоту, и именно всего. Благо, истина и красота суть три вида или образа единства, под которыми для абсолютного является его содержание, т. е. все, а так как всякое внутреннее единство есть любовь, то благо, истина и красота являются тремя образами любви. «Благо есть единство всего или всех, т. е. любовь, как желаемое, т. е. как любимое, — следовательно, здесь мы имеем любовь в особом преи-

_________________________

1) Ibid, 100.

219

мущественном смысле, как идею идей: это есть единство существенное. Истина есть та же любовь, т.-е. единство всего, но уже как объективно представляемое — это есть единство идеальное. Наконец, красота есть та же любовь, но как проявленная или ощутимая — это есть единство реальное. Отношение это в короткой формуле может быть выражено так: «абсолютное осуществляет благо чрез истину в красоте»1).

Учение о триединстве Божием не является новостью в истории философии: в той или другой форме оно было свойственно александрийской философии2), вполне сознательно оно было формулировано в церковно-догматическом учении на соборах IV-VII веков; эта формулировка вызывалась потребностями христологии. церковного учения о Христе. Это учение проходит далее чрез всю историю философии, появляясь в XIX веке у Шеллинга и Гегеля. Соловьеву принадлежит заслуга развития этой философской и богословской идеи на основе критической философии и придания ей формулировки, отвечающей современному состоянию философской мысли и устраняющей главные спекулятивные трудности философии теизма-унитаризма.

Эта философская доктрина приводит нас па почву положительного христианского вероучения. Христианство, как учение, синтетически соединяет в себе все выше отмеченные моменты развития религиозного сознания, а также и философского учения о Боге: аскетическое начало буддизма, выражающееся в учении, что «мир во зле лежит», платоновский идеализм — признание идеального космоса, «неба», рядом с «землей»,строгий монотеизм иудейской религии, на почве которой и возникло христианство, и наконец, учение о троичности ипостасей, органически вытекающее из учения о Христе.

В противность современной стерилизации христианства в ученой богословской литературе протестантизма, которая стремится из христианства устранить учение о Христе и превратить его в моральную доктрину («кантизировать»), Соловьев справедливо указывает, что существеннейшим содержанием христианства является учение о Христе, как Богочеловеке; напротив, основные черты христианской морали встречались и ранее (напр. учение о любви в буддизме как ни разнится однако оно от христианского). Потому последовательнее поступают те, кто совер-

________________________

1) Ibid, 402.

2) Ср. вообще кн. С. Трубецкой. Учение о Логосе в его истории. Для истории развития идеи Логоса в древнегреческой философии ср. его же: Метафизика в древней Греции.

220

шенно отвергает самостоятельное значение христианства, нежели те, кто относится к нему с такой половинчатостью. Согласно своей задаче мы однако оставляем в стороне богословское трактование этой проблемы. В доктрине Соловьева Христос есть единящее начало универсального организма, положительного все. В этом организме можно, следовательно, различать единство производящее — божественный Логос или Христос, и единство произведенное, воспринимающее единящее действие Логоса (подобно тому, как «во всяком организме мы имеем два единства: единство действующего начала, сводящего множественность элементов к себе как единому; с другой стороны эту множественность, как сведенную к единству, как определенный образ этого начала»). Второе, произведенное, единство Соловьев называет библейским именем, София.

Мы имеем в вышеизложенном анализ содержания понятия сущего, причем определения абсолютного первоначала смыкаются в стройную и законченную онтологию. Однако дело философа не может считаться законченным. Еще далеко не все проблемы бытия (или, что то же, мировые вопросы) нашли здесь ответ. И прежде всего осталась неотвеченной космологическая и в частности всемирно-историческая проблема. В идеальном космосе, воплощающем полноту совершенства, нет места процессу, развитию, переходу от менее совершенного к более совершенному, короче, всей исторической драме, нет места злу, лжи, безобразию, горю, таким образом, настоящей «загадкой для разума» представляется не этот идеальный и ясный космос, а наш мир, непонятный, нестройный и преходящий.

Нетрудно однако видеть, что этот мир предполагает мир идеальный как свою норму, как критерий для своей оценки. Мы не находили бы его полным заблуждений, если б не имели представления о сущей истине, мы не считали бы его злым, если бы не носили в себе идею добра, мы не чувствовали бы в нем безобразия, если бы были слепы к красоте. Все те определения, которые мы даем миру и которые делают его до такой степени загадочным и иррациональным, возможны лишь при признании самостоятельного, пребывающего значения истины, добра и красоты. Вот почему та формулировка космологической проблемы (проблемы теодицеи), которую дает Иван Карамазов, выражая самое жгучее из своих жгучих сомнений, философски безукоризненна: я не Бога не принимаю, а мира Его не принимаю. Действительно, не приняв Бога, мы

221

теряем всякую почву для сознательного отношения к Его миру, и сознательное отрицание «мира» возможно только при признании объективной идеальной нормы, т.-е. Бога. Поэтому космологическая проблема сама собой разрешается в проблему об отношении Бога, или абсолютного совершенства, к несовершенному миру. т. е. о возможности существования этого несовершенного мира, об его происхождении и об абсолютном смысле его существования, ого цели.

Посредствующим звеном между миром идеальным и земным у Соловьева является человек, который принадлежит и тому и другому миру, имеет абсолютные или безусловные стремления и в то же время связан с преходящими явлениями природного мира.

Между Богом и миром стоит человечество, София; по отношению к миру оно служит единящим началом, само воспринимая начало единения от Логоса. София, или человечество, образует произведенное единство в универсальном организме, «тело» Христа, который является в этом смысле Богочеловеком.

Очевидно, человечество разумеется здесь не в эмпирическом смысле, ибо эмпирический человек появляется и существует во времени, и единство такого эмпирического человечества есть абстракция, собирательное понятие. В данном случае имеется в виду идеальное человечество, умопостигаемая сущность, которая лежит в основе эмпирического явления; человечество в этом смысле не совпадает ни с индивидуальным, ни с коллективным человеком. Если коллективный человек представляет собою логическую абстракцию, то и индивидуальный человек, строго говоря, представляет то же самое, ибо что можно принять действительной основой индивидуального человека? Его физический организм? Но этот организм состоит из органов и клеточек, почему же не принять такой единицей каждую клетку, а организм за собирательное целое, находящееся к клеточке в таком же отношении, как человечество к отдельному человеку? Однако и клеточка есть еще сложное бытие, пойдем далее и остановимся на атоме; но и атом, как протяжное бытие, все еще делим, и не есть последняя единица; таким образом, мы можем остановиться лишь на нуле. Не лучше будет, если в основу человека мы положим его душевный мир, ибо этот мир представляет собой постоянное чередование бодрствования и сна, смену переживаний, которых результатом является наше эмприческое я: подобно тому, как в известный промежуток времени обновляется наш физический организм, и человек в этом смысле заменяется другим, то же совершается и в психи-

222

ческом мире. Мы должны, оставаясь последовательными, или совсем отрицать бытие человека, или видеть в нем идеальную, умопостигаемую сущность, лишь находящую выражение в эмпирическом человеке. «Если человек как явление есть временный, преходящий факт, то как сущность он необходимо вечен и всеобъемлющ. Что же это за идеальный человек? Чтобы быть действительным, он должен быть единым и многим, следовательно, это не есть только универсальная общая сущность всех человеческих особей, от них отвлеченная, а это есть универсальное и вместе индивидуальное существо, заключающее в себе все эти особи действительно. Каждый из нас, каждое человеческое существо существенно и действительно коренится и участвует в универсальном или абсолютном человеке»1). Это идеальное человечество образует как бы мировую душу, Платоновское понятие, играющее в системе Соловьева весьма важную роль.

Учение о мировой душе, пли универсальном человечестве встретит, конечно, самый неблагосклонный прием со стороны позитивистов, но, кроме термина, в нем не вводится ничего, что не было бы давно привычно современному сознанию, воспитавшемуся на позитивизме. Разве не являются именно позитивисты представителями подобного же космологического антропоцентризма? Разве, человек не служит у них центром или царем мироздания если не по положению, то по ценности? (Ср., напр., откровенный и сознательный антропоцентризм у г. Михайловского в его известных статьях о прогрессе). Разве не трактуется у них человечество не как абстракт, собирательное понятие, а как реальное единство, даже божество? В основе этих представлений лежит правильная метафизическая мысль о существенном идеальном единстве человечества и об его центральном значении в мироздании и мировом процессе. Эта идея, в той или другой форме, неустранима из развитого человеческого сознания. Но так как метафизика у позитивистов есть контрабанда, то она остается бессознательной и догматической2). Во всяком случае пусть позитивисты узнают в «мировой душе» столь привычное им и столь ими излюбленное понятие «человечества». Но у Соловьева мы имеем это понятие

___________________________

1) Ibid, 116. С этим Соловьев связывает учение о свободе воли человека и бессмертии или, точнее, вечности души.

2) Основные противоречия и неясности в понятии человечества и бессилие позитивизма их устранить я пытался показать в статье «Основные проблемы теории прогресса».

223

проясненным критической метафизикой, показывающей для «человечества» возможность не абстрактного только, а существенного идеального единства.

Обращаясь непосредственно к проблеме мирового зла, нужно констатировать, что ненормальное или недолжное в мире состоит не в законах мира физического, а в зле и страдании, явлениях мира нравственного. Источником его является эгоизм, стремлений к исключительному самоутверждению, свойственное всему живущему, и эта «невозможность, оставаясь в своей исключительности. быть действительно всем, есть коренное страдание», к которому все остальные относятся как частные случаи к общему закону. Зло и страдание «суть состояния индивидуального существа: а именно зло есть напряженное состояние его волн, утверждающей исключительно себя и отрицающий все другое, а страдание есть необходимая реакция другого против такой воли». (Нетрудно уловить здесь отзвук философии Шопенгауэра).

Причина зла, очевидно, не может быть в Боге, который есть благость, ни вне Бога, ибо он содержит в себе все. Оно может быть объяснено, очевидно, только особенным взаимным отношением элементов бытия, их перестановкой, так что мир идеальный и мир реальный отличаются между собою не по существу, а лишь по положению элементов: первый «представляет единство всех сущих, или такое их положение, в котором каждый находит себя во всех и все в каждом; другой же, напротив, представляет такое положение сущих, в котором каждый в себе или в своей воле утверждает себя вне других и против других (что есть зло) и тем самым претерпевает против воли своей внешнюю действительность других (что есть страдание)».

«Если же зло или эгоизм есть некоторое актуальное напряженное состояние индивидуальной воли, противопоставляющей себя всему, всякий же акт воли по определению своему свободен (как действие от себя), то, следовательно, зло есть свободное произведение индивидуальных существ»1). Но оно не может быть произведением воли человека, как существа физического, ибо последнее родится уже во зле и находит мир розни, внешнего, раздельного существования. Не имея физического, зло может найти только метафизическое объяснение: «первоначальное происхождение зла может иметь место только в области вечного доприродного мира»2).

___________________________

1) Ibid., 123.

2) Ibid. 124. Нужно заметить, что эта часть учения Соловьева налага-

224

В первоначальном единстве с Божеством существа образуют три сферы, в зависимости от того, каким из божественных действий они определяются (воля, представление и чувство). Чистые духи первой сферы находятся в непосредственном единстве любви с первоначалом и не имеют особного, выраженного бытия. Чистые умы, составляющие область Божественного Логоса, имеют бытие как раздельные представления не только для Бога, но и друг для друга. Они находятся в определенном отношении между собою. Здесь каждое «умное» существо есть определенная идея, имеющая свое место в идеальном космосе. Но и духи, и умы, не имея обособленного и сосредоточенного существования, не способны к взаимодействию с Божеством, что требуется для полноты Божественного бытия. Поэтому Божество выводит свою волю из безусловного субстанциального единства первой сферы бытия, обращает эту волю на всю совокупность идеальных предметов второй сферы и, останавливаясь на каждом из них в отдельности, «сопрягается с ним актом своей воли и тем утверждает, запечатлевает его как самостоятельное, бытие, имеющее возможность воздействовать на божественное начало». Это и есть собственно акт божественного творчества. Каждая идея, соответственно своему содержанию, воспринимает эту волю по-своему, для себя и тем самым выделяется как реальное существо, имеющее собственную действительность и от себя воздействующее на божественное начало, становится душою. Итак, вечные предметы божественного созерцания, обособляясь в силу присущей им особенности, становятся в «душу живу». Их единство является живым средоточием или душе» всех тварей, реальной формой Божества.

Мы знаем уже, что это единящее начало или мировая душа производит это единство не от себя, а от божественного Логоса. «Поэтому, хотя и обладая всем, мировая душа может хотеть обладать им иначе, чем обладает, т.-е. может хотеть обладать им от себя как Бог, может стремиться, чтобы к полноте бытия, которая ей принадлежит, присоединилась и абсолютная самобытность в обладании этой полнотой, что ей не принадлежит. В силу

__________________________

ется им в «Чтениях о богочеловечестве» в общефилософских понятиях, напротив в La Russie et l᾽eglise universelle. Livre troisieme, а также в «Истории и будущности теократии», глава II (Собр. соч., т. IV) по преимуществу в понятиях богословских, применительно к библейскому повествованию. Согласно своей задаче, здесь мы будем держаться, насколько возможно, первой формулировки. Между тем и другим изложением существует некоторая разница, принципиального значения однако не имеющая.

225

этого душа может отделить относительный центр своей жизни от абсолютного центра жизни божестве иной, может утверждать себя вне Бога». по тем самым мировая душа теряет свое центральное положение и из всего сама становится одним из многих. Вместе с тем теряется и единство мироздания, всемирный механизм превращается в механическую совокупность атомов. Частные элементы всемирного организма теряют в ней общую связь и, предоставленные самим себе, обрекаются на разрозненное эгоистическое существование, корень которого есть зло, а плод страдание. «Таким образом, вся тварь подвергается суете и рабству тления не добровольно, а по воле подвергнувшего ее, т.-е. мировой души, как единого свободного начала природной жизни»1).

Отпавший от божественного единства мир есть хаос разрозненных элементов. Непроницаемость их друг для друга создает реальное пространство; механическое взаимодействие их — мир вещества. Мир сохраняет смутное стремление к идеальному всеединству и его осуществление есть смысл и цель мирового процесса. Процесс этот представляет собой взаимодействие мировой души, начала пассивного, и божественного начала, вносящего активное единство. Прежде чем говорить о формах и моментах мирового процесса, остановимся на вопросе об общих его основаниях.

«Почему это соединение божественного начала с мировой душой и происходящее отсюда рождение вселенского организма, как воплощенной божественной идеи (Софии), отчего это соединение и это рождение не происходят разом в одном акте божественного творчества? Зачем в мировой жизни эти труды и усилия, зачем природа должна испытывать муки рождения и зачем, прежде чем произвести совершенную форму, соответствующую идее, прежде чем породить совершенный и вечный организм, она производит столько безобразных, чудовищных порождений, не выдерживающих жизненной борьбы и бесследно погибающих? Зачем все эти выкидыши и недоноски природы? Зачем Бог оставляет природу так медленно достигать своей цели и такими дурными средствами? Зачем вообще реализация божественной идеи в мире есть постепенный и сложный процесс, а не один простой акт? Ответ на этот вопрос весь заключается в одном слове, выражающем нечто такое, без чего не могут быть мыслимы ни Бог, ни природа, это слово есть свобода». Соединение всего существующего с Божеством, составляю-

________________________

1) Чт. о Богочел., собр. соч., т. III, 131.

226

щее цель бытия, для своей полноты должно быть обоюдным, при чем, не имея этого единства в вечном акте как Бог, мировая душа должна осуществлять его во времени и постепенно. Если бы это искомое, т.-е. «всеединство во всей своей полноте, было разом сообщено или передано ей, то это для нее явилось бы только как внешний факт, как что-то роковое и насильственное, а для того, чтобы иметь его как свободную идею, она должна сама усваивать и овладевать им. Таково общее основание мирового процесса»1).

Итак, мировое зло является как бы выкупом за нравственное достоинство человека как существа разумно-свободного, способного «как боги» знать добро и зло. И если нравственная свобода есть высшее благо и вместе условие для высшего, т. е. сознательного соединения с Божеством, то мировое зло этим самым оправдано и понято в своей высшей целесообразности, как бы ни было мучительно состояние лежащего во зле мира. Это признание зла относительным и, следовательно, бессильным основано, таким образом, на вере в окончательное реальное торжество добра; тем, у кого такой веры нет, зло должно представляться абсолютным, неискоренимым, унижающим своим присутствием бытие; достоинство человеческой личности требует в той или иной форме отказаться от этого бессмысленного, ибо злого и лживого, не имеющего в самом себе никакого разумного оправдания мира, уйти от него, такова всегда была философия пессимизма2).

Проблема мирового зла не допускает решения иначе, как только в общей форме; это решение не может быть индивидуализировано. Нам никогда не понять вполне смысла каждого отдельного факта, в котором сплетаются совокупные действия и отчужденного от нас физического мира, и стихийных сил истории, и живой человеческой любви и злобы. Нам никогда но понять смысла Андижанского землетрясения, или какой-нибудь железнодорожной катастрофы, или изуверства деспотического правительства. Взятые в своей отдельности, как частные случаи неизбежного зла, они представляются совершенно иррациональными. Трагизм сомнений Ивана Карамазова в том именно и состоит, что он хочет найти смысл в каждом отдельном факте зла («деточки») именно «эвклидов-

_________________________

1) Ibid 135-6.

2) Заметим, что между метафизическим оптимизмом (точнее, оптимо-пессимизмом) и пессимизмом нет и не может быть ничего среднего. Никакое относительное решение, каким хочет довольствоваться позитивизм, здесь невозможно.

227

ским», т.-е. обособленным от единства с сущим, умом. Разумность зла вообще мы можем еще понять, в грядущее торжество добра мы можем только верить (и именно веры-то и ищет и не может найти Иван Карамазов), но отдельные случаи зла для нас всегда неразумны. И в этом, т.-е. в неразумности, и состоит роальная сила зла. Зло, понятое в своей разумности и целесообразности, не есть уже зло, которое есть прежде всего бессмыслица. Непонятность индивидуального зла вытекает поэтому из его определения.

Можно привести еще следующие метафизические и этические основания для существования зла как такового, т. е. прежде всего как бессмыслицы. Если зло есть следствие отделения мировой души от божественного начала, то прямым следствием этого отделения служит обособление всех элементов, следовательно, и нашего я от связи с целым, первым результатом этого будет утрата понимания связи этого целого; оставаясь неизбежно на одной из точек периферии бытия, мы никак не можем попять связи, соединяющей эти точки с центром и в совокупности образующей окружность. Фатальная наша ограниченность сказывается при этом в скудном и неясном понимании всего сущего, не только зла, но и добра, таким образом, мы получаем вывод, что один и тот же акт является причиной не только происхождения зла, но и его иррациональности. Связь со всем и понимание всего возможна только при восстановлении первоначального божественного единства, когда злу уже нет места.