13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

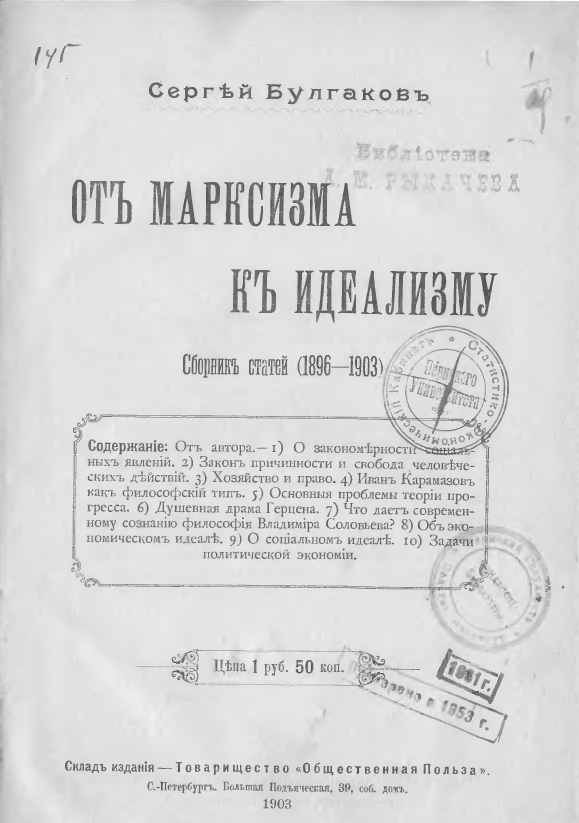

Автор:Булгаков Сергий, протоиерей

Булгаков С., прот. Задачи политической экономии

Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.

10) Задачи политической экономии.

Область знания вообще всего человечества так многообразна — от знания, как добывать железо, до знания движения светил, — что человек теряется в этой многочисленности существующих и в бесконечности возможных знаний, если у него нет руководящей нити, по которой бы он мог располагать эти знания, распределять их по степени их значения и важности. Прежде, чем человек познает что бы то ни было, он должен решить, что этот предмет познания важен для него, и важнее и нужнее, нежели те другие бесчисленные предметы познания, которыми он окружен. Прежде чем изучать что-нибудь, человек решает уже, для чего он изучает этот предмет, а не остальные.

Лев Толстой.

1. О субъективизме и объективизме в политической экономии.

Политической экономии принадлежит привилегированное положение в ряду интеллектуальных интересов современного культурного человечества, и нужно сказать, что такое положение она занимает по праву. Современный человек может не иметь никакого понятия о химии, не знать физики, быть невеждой в астрономии и т.д. без существенного ущерба для своей нравственной личности, но незнакомство с основами политической экономии лишает его понимания важнейших явлений общественности и потому делает его глухим к требованиям социальной морали, вносит, стало быть, существенный дефект именно в нравственную его личность. Такая роль политической экономии определяется отнюдь не теоретическим значе-

317

нием ее проблем. Вопросы, которыми она занимается, имеют фактический характер, касаются установления и причинного объяснения различных явлений социальной жизни; поэтому по своему непосредственному содержанию они совсем лишены той жгучести и неотступности, какая свойственна например основным вопросам философского и религиозного сознания, вопросам о добре и зле, о смысле человеческой жизни, о содержании исторического процесса и т. д. Можно сказать, что вообще вопросы политической экономии принадлежать области не теоретического, а практического разума, они диктуются социально-этическими исканиями современного человечества, его стремлениями к устройству общественных отношений на началах социальной справедливости, к обеспечению наибольшей свободы личности от гнета экономического и социального. Эти освободительные стремления нашего времени ставят на очередь бесчисленное количество крупных и мелких вопросов практического характера, в своем целом сливающихся в одну общую проблему, которой имя — социальный вопрос. Социальный вопрос — вот главная и даже единственная проблеме, определяющая все содержание политической экономии, ее нравственный центр. И если всякая нравственно развитая личность но может и по должна оставаться безучастной к требованиям социальной справедливости, то тем самым она приводится к изучению политической экономии, которая поэтому с полным правом причисляется к общеобразовательным наукам (если последними называть те науки, которые воспитывают в человеке человека, как духовно-разумную и нравственную личность, а по сообщают ему только какие-либо специальные знания).

Итак, политическая экономия как наука не автономна, а гетерономия, идеал ее или основная задача дается извне, и она является поэтому не наукой в собственном смысле, а техникой (в вышеуказанном смысле, см. в статье Об экономическом идеале), и точнее — прикладной этикой. Спрашивается теперь, как же определится при этих условиях логическая природа политической экономии, ее права и обязанности как науки, и где именно проходит та граница, которая отделяет область техники и чистой науки?

Вопрос о своеобразной логической, а вместе с тем и этической природе социальной пауки вообще и политической экономии в частности не является новым в русской и европейской литературе. Столкновение субъективной социологии и экономического материализма,

318

которое свежо еще в памяти русского читателя, произошло именно на почве различного понимания природы социальной науки. В настоящее время, думается нам, можно уже подвести некоторые итоги этой литературной борьбы, показав относительную правду и неправду обоих враждующих направлений. Представители субъективной социологии (и во главе их г. Михайловский) вслед за Контом утверждали, что этический элемент из социальной науки неустраним. Заслуга их здесь заключается в том, что, следуя голосу естественного чувства, протестующего против натуралистического доктринерства, они отказывались приравнять социальную науку естествознанию, отстаивая права социального идеала, этических запросов живой личности (эта особенность особенно наглядно выступает в борьбе г. Михайловского с натуралистическим объективизмом социологии Спенсера).

Но свое правое дело субъективисты защищали безусловно негодными и, пред лицом науки, неправыми средствами. «Субъективный метод» в науке, это воплощенное логическое противоречие, в корне уничтожает самую возможность науки, — в настоящее время нет нужды это подробно доказывать, а этим построением и исчерпывается все положительное творчество субъективной социологии. Она оказывается бессильной не только разрешить, но и правильно поставить свою проблему. И это становится понятным, коль скоро мы обратим внимание на тот философский фундамент, на котором строила свое здание субъективная социология. Это был догматический позитивизм, который вообще не оставляет места автономной этике и, додуманный до конца, приводит к фаталистическому детерминизму. Этой консеквенции, с которой не мирится и никогда не помирится живое сознание, субъективная социология избегала только ценой логической непоследовательности. Вместо того, чтобы обратиться к критическому самоанализу, к исследованию своего философского фундамента, субъективная социология стала заниматься догматическими построениями, не замечая их противоречивости. Поэтому явилось вполне естественным, что ей суждено было потерпеть поражение от того учения, которое опиралось на одно и то же философское основание, но при этом отличалось логической решительностью, не останавливающейся и перед абсурдом, раз только он представлял собой последовательный вывод из принятых, хотя бы односторонних или неверных посылок.

Марксизм именно и явился тем последовательным приложением позитивизма в социологии, каким но решалась быть субъектив-

319

ная социология; и отрицание значения этики в социологии, автономии идеала, роли личности в истории, словом весь свой суровый доктринаризм марксизм с последовательностью извлекал из своих философских посылок, из своего догматического позитивизма, потому и победа «неумолимого объективизма» марксизма над «субъективным методом» оказалась делом вполне естественным и неизбежным, ибо марксизм пришел не разрушить, а исполнить заветы того догматического позитивизма, которому служила, но не сохраняла верности до конца субъективная социология.

Однако победа марксизма была Пирровой победой догматического позитивизма, ибо она стоила ему слишком дорого, дороже, чем может вообще заплатить живой человек. Связываясь в жизни с течением практического идеализма, марксизм постоянно терзался внутренней борьбой между своей логической последовательностью, приводившей к фаталистическому детерминизму, и запросами действенного нравственного сознания, с ним не мирившегося. По странной иронии судьбы марксисты искали теоретической опоры своим социально-этическим стремлениям в учении, которое всякую самостоятельную роль этики принципиально исключало. Если в субъективной социологии вся невыносимость последовательного позитивизма пи сознавалась, ибо противоречия были притуплены, то теперь положение стало безвыходным. Оставалось одно: подвергнуть критическому испытанию философский фундамент, общий у субъективной социологии с марксизмом, перенести вопрос на такую почву, на которой он, по крайней мере, может обсуждаться, т. е. на почву теории познания, философского критицизма.

С наибольшим успехом это было сделало Штаммлером, и в этом состоит непреходящее значение его книги в истории социальной философии1). Штаммлер выполнил то, к чему стремилась, хотя и безуспешно, субъективная социология, стоявшая на почве догматического позитивизма. Он, во-первых, напомнил об относительности закона причинности, представляющего собой лишь условие познания, а отнюдь не абсолютный, не терпящий соперничества или ограничения принцип, каковым он принимается в философии догматического детерминизма. И, во-вторых, в связи с этим он установил автономию социального идеала независимо от всякого особенного содержания социальной науки (хотя и оставил открытым вопрос о метафизическом обосновании этого идеала; однако

__________________________

1) Изложение учения Штаммлера см. в статье «О закономерности социальных явлений», главы I-II.

320

выводы Штаммлера, не приуроченные им самим, к какой-либо метафизической доктрине, необходимо приводят к метафизике). Глу¬хая стена детерминистического фатализма была пробита1).

Но сам Штаммлер не только не сделал в ней достаточно широкого прохода, напротив, он как будто бы нарочно загромоздил вновь открывшийся путь и сделал все, чтобы затемнить истинное значение своего дела. Он не только не воспользовался данными своего исследования для самой хотя бы общей обрисовки критической социологии, но и сам существенно исказил ее подлинные черты. Именно своим учением о двух «основных единствах» в «понимании» (Einsicht) социальных явлений он внес в социальную науку невозможный дуализм, а вместе с тем впал в противоречие с единством трансцендентального сознания, составляющим необходимое условие всякого опытного знания. (Этот аргумент, выставленный мною в прежних статьях о Штаммлере (I и II статьи), я вполне поддерживаю и теперь).

Благодаря этому получается значительная неясность и незаконченность во всей доктрине социального идеализма. Именно остается не разъясненным следующий вопрос: если признать автономность социального идеала, который является в этом смысле для социальной науки а priori данным или заданным, то как же тогда определятся задачи этой последней? В схеме Штаммлера Causalität и Telos, точки зрения причинности и долженствования или идеала остаются равноправными, но не примиренными в опытной науке, между тем то или иное их практическое примирение необходимо уже для самого существования социальной науки (оставляя в стороне метафизическую сторону этой проблемы). Причинности или долженствованию, запросам познающего, теоретического разума или же

___________________________

1) Наиболее убийственным для марксизма, как последовательного детерминизма, в книге Штаммлера является его учение о свободе, хотя бы лишь в гносеологическом смысле, и основывающееся на ней учение об автономности социального идеала. Естественно поэтому, что в свое время главные усилия моей марксистской критики (статьи I и II) были направлены именно против этих учений. В результате полемики с Штаммлером и Струве для меня выяснилось, что идеал дается не наукой, как это думает настоящий марксизм, а «жизнью», следовательно, он вненаучен или ненаучен и в этом смысле относительно науки автономен. Конечно, столь своеобразной гносеологической категорией как «жизнь» нельзя было надолго удовлетвориться, так что в конце концов пришлось опять возвратиться к вопросу о природе социального идеала. На этот раз стало вполне ясно, что отрицательного определения «вненаучности» идеала недостаточно и что по своей природе он не только вненаучен, но и сверх научен, сверхопытен и, следовательно, отсылает к метафизике.

321

практического разума, воли, во всяком случае чему-нибудь одному должно быть отдано преимущество, чтобы только сойти с почвы дуализма. По нашему мнению, «примат» в социальной науке принадлежит практическому разуму, социальному долженствованию. Социальный идеал создает социальную науку, а не создается ею, — вот что ясно здесь с первого взгляда, и чем она определяется как техника в отличие от чистой науки.

Но не умаляется ли этим в своих правах наука? Установляя логический приоритет социального идеала и объявляя социальную науку вообще и политическую экономию в частности прикладной этикой, не отрицаем ли мы за нею научного характера? Не подпадаем ли мы тем самым упрекам, которые заслуженно делались представителям субъективной социологии со стороны марксистов? Вот опасения, которые естественно родятся у каждого представителя социальной науки. Каким образом соединяются в ней субъективизм и известная предвзятость, которая неизбежно вносится априорностью социального идеала, и объективизм, требования научности? Возможна ли и в каком смысле «субъективная» социология, построяемая не догматически, путем притупления непримиримых противоречий, а критически, путем логического размежевания противоречивых интересов и гармоничного согласования их?

Существование политической экономии обусловливается, с одной стороны, присутствием в нашем сознании представлений о социальной справедливости или социального идеала, который находится в противоречии с действительностью, и проистекающим отсюда стремлением воплотить идеал в действительности, приблизить ее к идеалу. Если бы нс было этого разлада и противоречия между идеалом и действительностью, если бы в социальной жизни все было гладко и ничто не оскорбляло бы нашего нравственного сознания, политическая экономия была бы нам не нужна и, конечно, не существовала бы. Назначение ее в том и состоит, чтобы помогать в борьбе с социальным злом, т. е. с тем именно, чем и вызывается существование политической экономии, — она ставит себе, в этом смысле, задачу самоупразднения, стремится сделать себя излишней. С другой стороны, помимо конфликта между идеалом и жизнью, объективное условие, вызывающее существование политической экономии, заключается в сложности той социальной действительности, с которой приходится иметь дело современному человечеству. Если бы экономические и социальные отношения были так просты и прозрачны, что для понимания их было бы достаточно

322

личного опыта и здравого смысла, политическая экономия не могла бы сложиться в особую науку, она была бы просто не нужна. Недостаточность личного опыта и индивидуального разумения создают необходимость коллективного и систематического наблюдения, проверенного и восполненного коллективной работой мысли; вместе с усложнением экономической жизни и ее задач, естественно, усложняется и содержание политической экономии.

Итак, основная задача политической экономии дана ей извне, вся она есть работа на заданную тему, притом не научного, а практического характера. И этим определяется ее исходный субъективизм, который не может быть устранен никакими апелляциями к объективизму и «научности». Но действительно ли эта особенность политической экономии хоть сколько-нибудь угрожает ее научности? Нимало. Оградить права науки и провести границу между субъективизмом задачи политической экономии и научностью ее выполнения здесь чрезвычайно легко. Права субъективизма только этой общей постановкой задачи и ограничиваются. Его требовании сводятся к тому, чтобы социальный вопрос составлял, действительно, нравственный центр экономической науки, который может быть соединен радиусом с любой из точек периферии экономического исследования. Те проблемы и научные задачи, к которым радиус этот никоим образом не может быть проведен, стоят вне политической экономии и, хотя они могут оказаться весьма любопытными в каких-либо других отношениях, но не представляют экономического интереса. Иметь ясное представление о том, что именно спрашивает данная наука, необходимо во всякой отрасли знания, ибо это представляет необходимое условие сознательной и разумной научной работы, которая именно этой сознательностью и отличается от бездушного гелертерства, чуждого истинной науке. Поэтому и экономисту необходимо знать, о чем спрашивает его наука, чтобы быть... экономистом. Не имея ясного сознания о прикладных задачах социальной науки, юристы, по старому выражению Канта, еще ищут понятия права, а экономисты расходятся в определении экономического явления и соответствующего ему предмета политической экономии. Не останавливаясь на критическом выяснении природы политической экономии и ее задач, они хотят создать их словесными дефинициями; поэтому на пороге большинства учебников и систем экономической науки вас встречает целый лес подобных определений, которые каждый автор сочиняет из своей головы. Благо с бесчисленными классифика-

323

циями, хозяйство, доход, богатство, полезность, ценность, труд и т. д., и т. д., все эти словесные определения, существующие главным образом для того, чтобы «из слов делать системы», представляют плод такого сочинительства в дурном смысле слова, но, благополучно миновав это терминологическое чистилище, вы достигаете реального содержания экономической науки, которое в общем остается одно и то же и определяется вовсе не словесными мудрованиями. а запросами практического сознания. Бесплодность терминологических словопрений объясняется тем, что экономисты удачными определениями думают создать предмет своей науки, между тем как он дан им заранее и от них требуется только сознательное преследование этой цели. Поэтому, быть может, самое лучшее определение хозяйства (как и права) есть отсутствие всякого точного определения1), за невозможностью которого приходятся довольствоваться практическим суррогатом определений, делаемых с специальной целью или с специальной точки зрения, или же по внешним и грубым признакам. Штаммлер сделал, по нашему мнению, большую ошибку тем, что начал искать конститутивного признака хозяйства, экономических феноменов и т. д., причем признак этот усмотрел в правовом регулировании (отсюда и вся его дальнейшая конструкция с ее пустым и бесплодным формализмом). Установлять или конституировать предмет политической экономии мы не можем, ибо мы здесь логически несвободны: нам поставлена определенная практическая проблема, разрешению которой мы и должны подчинять весь логический аппарат науки. Между тем согласно Штаммлеру и вообще сторонникам логического формализма (в вышеуказанном смысле) мы должны закрыть глаза на эту жизненную и естественную задачу экономической науки и искусственно ее сочинять, или, по-латыни, конституировать ее предмет. Нужно заметить еще, что это конституирование в сущности лишено каких-либо объективных критериев и ограничений, почему рядом с конструкцией Штаммлера могут быть выставлены и другие конструкции, одинаково удовлетворяющие требованиям логического формализма2).

_________________________

1) Ср. статью «Хозяйство и Право». Конечно, определение имеет совершенно иное значение в том случае, когда оно дается в конце исследования и является его результатом. В таком случае оно представляет как бы сокращенную формулу выводов исследования. Но определение в этом смысле имеет чисто внешнее сходство с тем предварительным и чисто словесным определением, которое хочет не определяться исследованием, а его предопределяет.

2) Это зло с наибольшей силой дает себя чувствовать в так называемой теоретической экономия (о чем ниже). Навеянную, очевидно, Штам-

324

Определением общих задач политической экономии или экономического интереса и ограничивается влияние субъективизма в экономической науке, и далее начинается облает объективного научного исследования, политическая экономия, как и всякая историческая наука, должна, очертив известным образом круг своих наблюдений, преследовать одну задачу — отыскание научных истин теми научными методами, которые в каждом данном случае наиболее подходящи, и поскольку политическая экономия хочет быть, действительно, наукой, она должна чураться всякого субъективизма, т. е. тенденциозности, иначе она становится лживой и превращается в мифологию, поэтому давно ужо пора позабыть внутренне противоречивые квалификации: буржуазная и пролетарская наука, что значит ни более, ни менее, как тенденциозная (в ту или другую сторону) или лживая наука; подобная квалификация может иметь значение только упрека или порицания, а отнюдь не какой- либо похвалы.

Для сознательной социальной политики необходимо научное понимание социальных отношений, научная политическая экономия. Занятие всякой специальностью предполагает специальную выучку, специальные знания: сапожник должен знать сапожное ремесло, инженер — искусство строить железные дороги, банкир — банковое дело. В составе экономической науки, с развитием и усложнением экономической жизни, дифференцируется все большее количество разных специальностей, которые с полным правом можно употребить отдельным техническим специальностям: разные виды банкового дела, тарифы, железнодорожное хозяйство, всевозможные отрасли финансового хозяйства, разные ветви аграрной, промышленной и торговой политики, деньги, потребительные общества, разные кассы и т. д., и т. д. Таких полусамостоятельных отраслей экономической техники создалось в настоящее время уже так много, что специализация в пределах политической экономии стала насущной необходимостью, и экономистов, хорошо знающих или даже просто знающих все специальные ветви политической экономии, давно уже не существует.

____________________________

млером, формулировку задач политической экономии мы находим у Зомбарта: «я исхожу, говорит он во введении к Der modeme Kapitalismus, из предположения, что специфическую особенность теории следует видеть в применении объединяющего принципа объяснения». Эта очень неясная и неопределенная формулировка остается, впрочем, безо всякого серьезного влияния на характер исследования Зомбарта и, самое большее, выражается в стремлении повсюду находить следы «капитализма».

325

Однако потребность в этих специальных отраслях экономической техники еще не обусловливает собой необходимости научной политической экономии; эти экономические специальности могут существовать от нее независимо (хотя, конечно, терпят от этого известный ущерб). Научная политическая экономия, хотя существование ее и вызывается запросами практического характера, не служит непосредственно никакой прямо утилитарной цели. Как и всякая наука, она руководится интересами научного и чисто теоретического понимания социально-экономической действительности. Задача политической экономии состоит в научном анализе и каузальном объяснении современного социально-экономического строя, представляющего ту среду, где приходится действовать социальному политику. Преследуя задачи научного понимания, политическая экономия непосредственно не научает своих адептов никакой практической сноровке, но она дает ту мудрость, которая и для практики нередко бывает важнее технической выучки.

Практические результаты от изучения политической экономии не могут быть поэтому подвергнуты точному учету, ибо они состоят лишь в общем политико-экономическом развитии. Однако, это последнее представляет собой нечто и практически осязательное, ибо присутствие или отсутствие навыка к систематическому мышлению в определенном направлении и общая широта духовных горизонтов сказывается и во всякой специальной деятельности. Полезность политической экономии состоит поэтому в том, что, давая общее экономическое развитие, она повышает степень сознательности в социальной политике.

Отказавшись от узко-утилитарного и мелочно-практического критерия, мы самые и задачи понимания социально-экономической действительности должны определить с той широтой, с которой ставит их современная научная мысль. Хотя конечной целью политической экономии является уразумение нужд и событий современности, анализ теперешнего капиталистического строя, но это вовсе не значит, чтобы отсюда можно было сделать нелепый вывод о том, что политическая экономия не нуждается, например, в экономической истории. Напротив, история есть необходимое и во многих случаях незаменимое средство для понимания современности; сравнительно-историческое изучение нередко проливает совершенно новый свет на некоторые ее стороны, также как статистическое исследование позволяет заглянуть в такие области, которые доступны лишь массовому наблюдению. Поэтому определять

326

какими-либо внешними границами, где кончается область изучения, необходимого для понимания современности, совершенно невозможно, и современная политическая экономия раскинулась в своем изучении чуть ли но на все века и все важнейшие области исторического существования человечества.

Но и при отсутствии таких внешних границ все-таки следует связывать концы с концами и быть всегда в состоянии провести радиус от данной точки окружности экономического исследования к нравственному центру политической экономии, выше указанному. Связь эта, конечно, может быть не прямая, а косвенная и посредственная, но она должна существовать1). В противном случае мы переступаем порог политической экономии, и интерес экономический уступает место историческому, археологическому и т. д. Чем живее эта связь сознается исследователем, тем жизненнее (с экономической точки зрения) будет избранный им предмет исследования; напротив, в самых дальних закоулках, куда только заходит научное исследование при условиях современного академического (особенно немецкого) преподавания, эта связь иногда совершенно утеривается, научная работа, лишенная творческой мысли, превращается в ремесленную, и я боюсь, что многие из этих ремесленных изделий, которые теперь в таком изобилии появляются на книжном рынке, несмотря на свою внешнюю научность, остаются и навсегда останутся для науки бесполезными и внутренне ей чуждыми.

Так как провести внешнюю границу экономического изучения невозможно, определение этой границы остается на усмотрение каждого экономиста, и трудно найти два систематических трактата, где бы объем экономической науки понимался вполне одинаково. С развитием ее научный материал растет и вширь и вглубь, благодаря чему все большее и большее его количество отходит в специальные отделы и тем самым остается вне общего и основного содержания политической экономии.

_________________________

1) Эта связь самых, по-видимому, удаленных от современности предметов экономического изучения с жгучими интересами этой современности часто бывает доступна даже поверхностному, непосредственному наблюдению: напр., появление теорий социализма вызвало особенный интерес к историческому изучению учений и экономических институтов, более или менее социализму сродных; вопрос об общинном быте русского крестьянина вызывает интерес к общинному быту в Индии, на Яве, в государстве инков и т. д.; если на очереди стоит пересмотр торговых договоров, быстро создается литература, посвященная их истории и современному положению в разных странах; такие примеры современная жизнь дает на каждом шагу.

327

Поскольку политическая экономия объясняет экономическую действительность, она ставит себе задачу конкретно-исторического характера: возможно точное описание, анализ и объяснение нашего экономического строя, т. е. определенного исторического факта. Все изыскания политической экономии в экономической истории и теории имеют значение вспомогательного средства для исполнения этой основной задачи. В этих пределах задачи политической экономии сближаются до полного почти совпадения с задачами исторической науки вообще и экономической истории в особенности. Сближение это так велико, что в отдельных случаях различие между политической экономией и историей почти неуловимо, так что многие экономисты с полным правом могут считаться историками и наоборот (Шмоллер, Бюхер, Инама, Эшли, Роджерс и др.). Различие между историей и политической экономией тем не менее существует, и оно определяется все-таки их конечными задачами, — история интересуется экономической эволюцией с точки зрения общего исторического процесса, а политическая экономия как ареной для практической деятельности социального политика, и это различие отражается и в направлении научных интересов. Столь подробное изучение современного народного хозяйства в мельчайших его ветвях, какое мы имеем в настоящее время в политической экономии, едва ли не представляется излишним в целях истории.

В политической экономии ставится иногда (особенно в марксизме) задача найти «закон развития» общества, по которому бы можно было предустанавливать характер будущего социального развития, короче, сделать предсказание или «прогноз». Принципиально отрицая возможность такого прогноза и исторического предсказания вообще, мы устраняем из экономической науки и самую задачу. Однако проистекают ли отсюда какие-либо практические различия между содержанием политической экономии, которое она имеет как у ищущих упомянутого закона развития, так и отрицающих возможность его нахождения? Ведь если у нас, действительно, нет средств предугадывать будущие события, то от одного желания еще не является необходимых для того способов. Установляя компетенцию социальной науки, мы вовсе не имеем в виду обрезать действительно существующие у нее крылья и останавливать ее полет, поэтому те, кто допускают возможность предсказаний, считая себя обладателями какого-то более полного и совершенного знания, позволяющего подымать завесу будущего, очевидно, впадают в иллюзию и за действительное знание принимают призрачное.

328

Дело в следующем. В результате исторического и статистического анализа народного хозяйства мы выносим, в качестве последнего обобщения, самое общее и суммарное представление о характере или типе развития, или, говоря общепринятым языком, об общих его тенденциях, представление о тенденции развития отличается всегда более или менее отвлеченным характером, индивидуальные черты процесса при этом стираются, и на первый план выступают лишь общие его черты. (В статистике это уничтожение индивидуального достигается применением закона больших чисел). Тенденции развития, представляя собой высшую и последнюю ступень исторического обобщения, играют весьма важную роль в наших стремлениях к рациональной социальной политике и ее предначертаниях. Но, опираясь на установляемые социальной наукой тенденции развития, мы должны постоянно помнить об их действительном значении, чтобы не впасть в грубые заблуждения. Во-первых, надлежит помнить, что тенденции развития представляют собой обобщение весьма высокой степени отвлечения, и в таковом качестве они не отвечают индивидуальной, конкретной действительности. Потому всякое пользование ими для суждения по вопросам практической жизни требует непременно индивидуализации и внимательного учета конкретных условий. В противном случае получается предвзятость и доктринерство, при котором знакомство с общими тенденциями развития не содействует, а препятствует пониманию действительности. Так, напр., бесспорно существующая тенденция промышленности к концентрации вовсе не исключает того, что при наличности известных условий этой концентрации может и не быть, почему может оказаться экономически целесообразным поддержание именно мелкой промышленности, напр., многих отраслей кустарной; между тем у нас долгое время ставился да и теперь еще многими ставится крест над всей кустарной промышленностью, лишь на основании общей тенденции к концентрации. Еще более яркий пример того же мы имеем в прямолинейном распространении этой же тенденции к концентрации на крестьянское хозяйство, над которым на том же основании также произносился смертный приговор. Логическая ошибка, которая делается при этом, состоит в том, что общие и суммарные черты процесса приписываются всякому индивидуальному развитию. Такое доктринерское понимание экономической жизни прямо противоположно социально-политическому реализму, составляющему здоровое и жизнеспособное зерно экономической системы марксизма.

329

Во-вторых, нужно не упускать из вида, что тенденция развития, установляемая для данного момента, имеет весьма ограниченное значение для будущего. История не повторяется, в неповторяемости исторических событий состоит историческое principium individuationis, поэтому неисчерпаемым творчеством истории видоизменяется и всякая данная тенденция развития. Однако, несмотря на не пригодность тенденций развития для вполне научного суждения О будущем, практически мы не можем от подобного суждения отказаться, а единственный материал для этого суждения есть настоящее, данные которого и обобщаются в тенденциях развития. При таком пользовании ими мы правы постольку, поскольку будущее является наследием настоящего, хотя и не буквальным его повторением; мы судим при этом не столько о самом будущем, сколько о настоящем, как элементе будущего. Этого практически достаточно, чтобы опираться в деятельности и планах социальной политики на устанавливаемые социальной наукой тенденции развития, ибо план этой деятельности, хотя задачею имеет будущее, но всегда выполняется в настоящем. Однако теоретически всякое такое пользование тенденциями настоящего и прошедшего развития для суждения о будущем требует одной существенной оговорки, именно ceteris paribus, при прочих равных условиях. Но мы знаем, что эта оговорка никогда невыполнима, ибо история не терпит ceteris paribus, а потому книга грядущих событий остается всегда закрытой. Впрочем здесь возможны различные оттенки: одни из условий исторического развития меняются, как мы знаем из опыта, быстрее, другие медленнее. Относительно условий, для которых эта медленность наибольшая, социальная наука становится способна делать почти точные предсказания. Разительный пример таких предсказаний мы имеем в некоторых отделах статистики, где ими создается совершенно твердая почва для деятельности страховых обществ1). Напротив, там, где темп исторического развития менее правилен и более быстр, там приемы статистического познания неприменимы. Напрасно поэтому думают, что статистика есть идеал для всей социальной науки и что ее преимущества объясняются какими-либо специальными до-

________________________

1) Но даже в тех случаях, когда статистика предусматривает известные количественные изменения, напр. прирост населения, она делает это, опираясь на представление об определенном и неизменном типе этих изменений; но стоит появиться какой-либо экстраординарной причине (эпидемии, голодовке и под.), и все ее расчеты оказываются неверными.

330

стоинствами статистического метода: это объясняется исключительно ограниченностью ее объекта, именно тем, что статистика имеет дело с наиболее устойчивыми условиями общественной жизни, а там, где эти условия становятся подвижнее, и статистика оказывается бессильна для предсказаний. Те, кто вообще допускают возможность социального прогноза, отбрасывают эту существенною оговорку ceteris paribus; они не замечают, что желая предсказывать исторические события, они заранее их элиминируют, ибо каждое такое событие представляет нечто совершенно повое, отрицает формулу ceteris paribus. Только на этой логической ошибке, от которой отправляются при социальном прогнозе, и держится иллюзия исторического предсказания.

Выше мы отметили различие истории и политической экономии, поскольку оно сказывается в направлении их интересов. Но оно выражается еще и в том, что, тогда как задача историка исчерпывается объективным историческим анализом, экономист никоим образом не может считать свою задачу на этом закончившеюся. На нем еще лежит обязанность выработать на основании данных объективного исследования план социальной политики, в его задачи входит, наряду с изучением социального бытия, установление социального долженствования. Социальная политика вовсе не является каким-то внешним, механическим придатком к политической экономии или ее «отделом», который .может быть и не быть, подобно всякому другому специальному отделу, напротив, она есть интегральная часть политической экономии, ее raison d’etre. Ибо в качестве техники (в вышеуказанном смысле) или прикладной этики политическая экономия спрашивает не о том, что есть, а о том, что должно быть, и лишь в делах определения этого долженствования обращается необъективному анализу исторического бытия. В этом смысле можно сказать, что социальная политика не только не есть часть политической экономии, напротив, вся политическая экономия по своему внутреннему строению и конечной цели есть социальная политика. Очень характерно в этом смысле, что разные школы политической экономии различаются не столько по теоретическим разногласиям, сколько по социально-политическим: фритредерство, катедер-социализм, социализм, аграрный или промышленный протекционизм, политика «среднего сословия» и под. Но здесь мы снова возвращаемся к вопросу о своеобразной логической природе политической экономии.

Задача социальной политики состоит в установлении социаль-

331

ного долженствования. Она предполагает, во-первых, известную оценку существующей действительности и, во-вторых, построение идеала и известные практические требования, имеющие в виду изменение существующего строя в направлении этого идеала. Нетрудно видеть, что в этой части политическая экономия характеризуется принципиальным и неустранимым субъективизмом. В самом деле, этическая оценка существующей действительности и построение идеала социальной политики есть дело заведомо субъективное уже потому, что оно необходимо включает в себя элемент творчества, сближающегося с творчеством художественным.

Прежде всего, что касается оценки действительности, то, правда, она производится на основании абсолютной и объективной идеи социальной справедливости. Но мы знаем ужо, что она, будучи сама по себе абстрактна, представляет лишь регулятивную идею, которая создает возможность нравственного суждения вообще, но не определяет конкретного его содержания. Последнее надо еще отыскать, и это искание, эта подстановка в отвлеченную алгебраическую формулу конкретных, числовых величин, есть процесс нравственного творчества, имеющего себе полную аналогию в творчестве художественном. Создание конкретного идеала и нахождение путей к нему есть дело творческой интуиции. Субъективизм необходимо присущ всякому творчеству, созданию из себя, или из своей субъективности, и поскольку политическая экономия есть не только наука, но и техника, не только констатирует существующее, по и постулирует должное, субъективизм из нее неустраним. Это суждение в глазах многих обозначает смертный приговор для политической экономии, как науки. Однако такое заключение кажется нам в высокой степени ошибочным, оно есть просто предрассудок, основанный на отожествлении понятий субъективности и произвольности. Бесспорно, что неустранимость субъективизма из политической экономии проводит коренную, принципиальную разницу между нею и, напр., химией или физикой, которые свободны от всякого субъективизма. Но это различие создается здесь не фактом наличности субъективизма или его отсутствия самим себе, ибо он является здесь не самостоятельным, а производным результатом более глубокого различия в самом предмете и задачах изучения, которые в том и другом случае никоим образом нельзя приравнивать между собою. Девиз Спинозы: «не плакать, не смеяться, но понимать» и «рассматривать человеческие действия как будто дело идет о плоскостях и геометрических телах» (представлявшийся

332

мне раньше идеалом для социальной науки) вовсе не выражает собой общего требования истинной научности, безо всякого различия применимого ко всем отраслям знания. В самом деле, какова сущность тех явлений, которые изучает социальная наука, в чем состоит здесь наш познавательный интерес? Вовсе не в обезличенных до геометричности делах и отношениях людей, потому что такое обезличение уничтожает и самое явление, то именно в нем, чем оно для нас существует. Известная страстность, смех и слезы, одобрение и осуждение имманентно социальной науке и социальному пониманию, и потому девиз спинозизма и всякого вообще «отвлеченного» объективизма уничтожает самую возможность социальной науки, стремясь ее права восстановить.

Итак, социальная наука вообще и политическая экономия в частности но может понимать без того, чтобы но плакать и не смеяться, в этом состоит не только ее право, но и ее обязанность. И тот, для кого человеческие дела действительно представляются геометрическими чертежами, но может быть социологом, подобно тому как слепой не может быть живописцем, а глухой музыкантом. И наоборот, все те, кто вписал свое имя в историю социальной науки, были люди, в высшей степени страстно относившиеся к различным явлениям социальной действительности, горевшие великою любовью и ненавистью, и это сжигавшее их самих пламя приносившие и в социальную лабораторию (таково большинство социалистов); напротив, значительных социологов «геометрического» типа история не знает. Поэтому успешность занятий социальной наукой предполагает в социологе наличность не только умственного, но и нравственного развития, социальная наука поможет относиться к его нравственной личности с тем индифферентизмом, который является вполне естественным, напр., в химии и физике. И в этой борьбе с претензиями зазнавшегося объективизма — повторяю это еще раз — заключается правда субъективной социологии, как ни дурно обосновывала ее философски эта последняя1).

Теперь следует яснее отграничить права и обязанности субъективизма. Хотя он и неустраним из социальной науки при оценке действительности и построении социального идеала, но и здесь субъективизм не должен быть бессмысленным или даже антилоги-

___________________________

1) Конечно, отстаивая законным права субъективизма, мы не проповедуем тенденциозности или произвола в той стадии социального исследования, где оно посвящается исключительно историческому анализу и где вполне уместны требования спинозизма. Полагаем, что предущим изложением достаточно устранена возможность такого предположения.

333

ческим произволом, или, попросту, самодурством, основанным на принципе: sic volo, sic jubeo. Подобный субъективизм не имеет ни научной, ни нравственной цены, а потому и в том и другом отношении остается вне социальной науки. Законный субъективизм должен стремиться к возможному устранению личного произвола и замене его объективным долженствованием (как это справедливо указано Штаммлером). Произведение художественного творчества получает объективное значение постольку, поскольку оно перестает выражать только субъективность художника, но заставляет также звучать и созвучные струны других людей, содержит элемент общечеловеческий. Подобным образом и социально-политический идеал тем выше, чем объективнее он по своему обоснованию, чем полнее устранены из него личные привкусы, чем он научнее. Основное требование, которое должно быть предъявлено социологическому субъективизму, состоит в том, что он должен быть возможно научен, контролироваться средствами научного опыта.

Но не воспроизводим ли мы в этом утверждении того же самого противоречия, которое заключается в понятии «научного социализма» (как оно было разъяснено в предыдущей статье)? Ничуть не бывало, ибо в том и другом случае речь идет о разных вещах. В одном случае речь шла о невозможности на основании одной необходимости получить какое бы то ни было долженствование вообще, а в другом нас интересует вопрос об особенном содержании долженствования или идеала, в общей форме уже данного, но ищущего конкретного определения. Самый идеал или представление о социальной справедливости не допускает и не нуждается в научном обосновании; напротив, его особенное содержание должно быть обсуждаемо и доказываемо на основании опытной науки, и в этом смысле можно говорит о научном идеале. И чем больше элементов научного опыта входит в содержание и обоснование конкретного идеала, тем большую убедительную силу имеют его требования в сознании других людей. Научная аргументация, выставляемая в оправдание тех или иных социально-политических требований, различных конкретных идеалов, создает почву для научного спора между их представителями, и уже самая возможность такого спора предполагает, но крайней мере, понимание взаимной аргументации, следовательно, научную, объективно-логическую почву обсуждения, что было бы, конечно, невозможно при полном логическом самодурстве, исключающем всякую логику и всякие резоны. Таким путем создастся возможность научной преемственности, во-

334

обще коллективного научного творчества в выработке конкретных идеалов и объективного прогресса в этой области. Однако несмотря на всю возможную научность социальной политики, влияние субъективизма в построении социального идеала сказывается в том, что признак бесспорности, объективности, которая исключала бы возможность одновременного существования различных идеалов, здесь отсутствует. Научная истина, раз сознанная и доказанная, становится общим достоянием, которое должно быть усвоено всяким, однажды ее уразумевшим; она не терпит конкуренции. Напротив, в социальной политике, где доминирующую роль играет не познание, а воля и связанная с ней субъективность хотения, о таком единении и бесспорности нельзя даже мечтать. Поэтому конкретный социальный идеал может быть в большой или меньшой степени научным, подкрепляясь данными научного опыта и поверяясь им, но он не может стать вполне объективной наукой, какой считали его представители научного социализма, (с его формулой: Socialismus ist eine Wissenschaft).

Итак, взаимное отношение субъективизма и объективизма в политической экономии в общих чертах определяется так. Самый предмет, политической экономии определяется не объективным, а субъективным своим значением, потребностями не знания, а воли. Но этот субъективно определяемый предмет политической экономии подвергается объективному анализу, вполне научному изучению, и в этом моменте политическая экономия логически не отличается от истории и всякой вообще объективной науки. Но окончательная ее задача — выработка плана социальной политики — также необходимо включает элемент субъективизма, контролируемого однако научным объективизмом.

2. О так называемой теоретической экономии.

При том понимании задач политической экономии, которое изложено было выше, не остается места для так называемой теоретической экономии, т. е. для теории ценности, капитала, прибыли, ренты и связанных с пою проблем. На очереди у нас теперь критическое обсуждение проблем теоретической экономии, которой многие из экономистов придают такую важность, что считают ее политической экономией par excellence, наиболее научной ее частью. Но прежде чем обратиться к принципиальному ее обсуждению, следует предва-

335

рительно расчистить для него поле устранением тех недоразумений, которые связаны с некоторыми учениями теоретической экономии, именно с учениями школы Рикардо-Маркса с одной стороны и противников ее с другой.

Сложилось прочное мнение, будто так называемая трудовая теория ценности и связанная с нею теория прибавочной ценности и капитала обосновывают собой требования социализма; доказательство их справедливости считается поэтому в высшей степени важным для утверждения этих идеалов. Это мнение разделяется не только многими приверженцами социализма, но и его противниками, которые усердно критикуют «Ausbeutungstheorie», полагая, что тем самым они доказывают справедливость существующего порядка вещей и опровергают его критиков. Благодаря своему публицистическому значению вопрос о теории ценности, самой схоластической из всех экономических теорий, получил столь видное место в экономической литературе и мог возбуждать страсти подобно любому из «проклятых» вопросов, да при таком понимании его значения он, действительно, превращается в «проклятый» вопрос. Споря о трудовой теории ценности, о прибавочной ценности и ее норме, о норме прибыли и т. д., спорили ведь вовсе не об этих схоластических субтильностях, а о жгучих вопросах нравственного сознания, о социальном идеале, спорили, в конце концов, — странно сказать — об идеальных задачах человеческой жизни. Тот, кто понимает действительную этическую подоплеку этого интереса к проблемам теоретической экономии, найдет вполне естественным, что еще недавно в общей журналистике им отводилось изрядное место, и обсуждение их вызывало наибольшее внимание не среди профессиональных экономистов, а именно среди алчущих и жаждущих правды интеллигентов.

Мы полагаем однако, что такое значение проблемам теоретической экономии и в частности трудовой теории ценности придано по ошибке и недоразумению1). Основная мысль трудовой теории цен-

________________________

1) Подобно большинству марксистов, и пишущий эти строки имел многолетний логический роман с трудовой теорией ценности. Пред самым выходом в свет третьего тома «Капитала» мной была приготовлена к печати работа о равной норме прибыли на капитал на основе трудовой теории ценности (па этот вопрос и его решающее значение во всей экономической системе «Капитала» мое внимание впервые было обращено моим уважаемым учителем проф. А. И. Чупровым). В этой работе я оказался plus rojaliste que le roi, ибо пытался разрешить вопрос без всяких ограничений трудовой теории ценности (посредством комбинированного влияния различия в норме прибавочной ценности и различ-

336

ности и вытекающей отсюда теории прибавочной ценности состоит в том, что прибыль на капитал и все вообще виды дохода, кроме заработной платы, представляют продукт неоплаченного труда или эксплуатации, почему трудовой теории ценности и придано название Ausbeutungstheorie, теории эксплуатации.

Она имеет задачей наглядно показать всю несправедливость существующего строя, основанного на признании права собственности, но в то же время не оставляющего рабочему продукта его труда. Правда, Маркс — устами Энгельса — предостерегал от этического понимания теории прибавочной ценности. Однако всякому непредубежденному читателю «Капитала» ясно, что Маркс первый не выполнил выставленного Энгельсом требования — видеть в прибавочной ценности «простой факт» (см. предисл. к «Elend der Philosophie»). Напротив, изложение этой теории — особенно в первом томе «Капитала» — представляет сплошной обвинительный акт против капиталистического производства. Как беспощадный прокурор, Маркс следит за всеми — действительными или мнимыми — ухищрениями капиталистов повысить «норму эксплуатации» труда, изображая ход капиталистического развития, как результат сознательных стремлений капиталистов к ее повышению. Дальнейшему развитию и устранению противоречий этой теории посвящен весь второй и третий тома «Капитала». Если исключить несколько глав в первом томе характера исторического, то можно сказать, что весь «Капитал», вся своеобразная экономическая система

_________________________

ной быстроты оборотов оборотного и в нем переменного капитала, которая для капиталов разного органического состава создает различную годовую норму прибавочной ценности и тем выравнивает общее ее количество, приходящееся на капитал данной величины). Выход третьего тома «Капитала» принес мне жестокое разочарование, ибо, вопреки всем обещаниям Энгельса, он не дал ничего нового по сравнению с Родбертусом и содержал решительное видоизменение того понимания ценности, которое было намечено в первых двух томах «Капитала». (Это разочарование вполне отразилось в статье «Третий том Капитала К. Маркса», напечатанной в Русской Мысли 1895, III). Несмотря на то, что меня постигла судьба Алеши Карамазова, когда его старец «пропах», мне (подобно Алеше) удалось скоро восстановить свое прежнее отношение к «Капиталу» (так что и впоследствии я ни разу не изменял трудовой теории ценности ради ее австрийской соперницы). Но ради этого мне пришлось делать настойчивые и постоянные усилия, чтобы удерживать трудную позицию, создаваемую соединением учений I и III томов «Капитала» - в результате появился ряд примирительных попыток, начинающийся статьей «Что такое трудовая ценность» (Сборник Правоведения и Общественных Знаний, изд. Моск. Юрид. Общ., т. VI), продолжающийся статьями «Основные понятия политический экономии. I. Ценность. II. Капитал» (Научное Обозрение, 1898, VI и 1899, I-II) и заканчивающиеся главою о ренте в книге «Капитализм и земледелие», т. I, гл. II.

337

Маркса именно и состоит в развитии до мельчайших подробностей теории эксплуатации. (Русский марксизм, выдвинувший на первый план социологическую сторону учения Маркса, экономический материализм, опирался не столько на «Капитал», сколько на мелкие сочинения Маркса и Энгельса), примем, что теория ценности Маркса со всеми своими выводами не страдает никакими логическими дефектами и вообще не вызывает никаких серьезных возражений. Но и в таком случае в целях обоснования социального идеала и для «критики политической экономии» капитализма она с одной стороны недостаточна, а с другой просто излишня.

Она недостаточна потому, что факт существования прибавочной ценности сам по себе еще не является изобличением данного общественного строя. Постулируя право рабочего класса на весь продукт общественного труда, мы становимся на почву антиобществонного индивидуализма и самого грубого материализма (в смысле признания производительным только физического труда). Разве в современном производительном процессе, представляющем результат долгого исторического развития, тот или другой рабочий может сказать: я лично сделал то и то, и это принадлежит мне одному? Это мог бы сказать разве Робинзон на его острове, потому что он делал все действительно своими личными силами. Кроме того, право это, очевидно, может быть точно формулировано только относительно представителей физического труда, потому что лишь этот труд выражается в чувственно-осязательном продукте (хотя тоже далеко не всегда), работа же ученого, инженера, техника и т. д. осталась бы вне этого рассчета. Но, очевидно, никакое производство невозможно, если считать производительным и, следовательно, установляющим право на продукт труда только физический труд. В противном же случае мы должны в пользу представителей интеллектуального труда сделать вычет из общего продукта труда, и этот вычет, с точки зрения представителей физического труда, есть уже прибавочная ценность. Она необходима также для детей, неработоспособных лиц, и, так как не о хлебе едином живет человек, то и для поддержания существования представителей так называемых либеральных профессий. Вообще если прознать, что все человечество в равной степени заниматься физическим трудом не может, и по физическим, и по моральным условиям, то прибавочная ценность или вычет из национального продукта (не считая еще необходимого вычета на капитализацию или на расширение производства) останется неустранимым даже при коммунисти-

338

ческом строе, как это указывает и Маркс1). Вообще выставлять такой чисто индивидуалистический принцип распределения при коллективном способе производства нет никакой возможности и никакого смысла, и его последовательное применение повело бы к величайшим несправедливостям.

На этом основании сам по себе факт существования прибавочной ценности не компрометирует еще капиталистического производства, ибо он свойственен различным экономическим организациям, да и вообще оказывается неустраним. То, что действительно компрометирует капитализм, заключается вовсе не в этом факте, как таковом, а в его обстановке и в том значении, которое он благодаря ей получает. Но эта обстановка может быть исследована сама по себе, и теория прибавочной ценности для ее анализа ничего не прибавляет. Эксплуатация детского труда одинаково ужасна, совершается ли она из «Profitwuth» или из-за борьбы за существование (напр. в мелком ремесле), как в том случае, когда она доходна, так и в том, когда она не дает ожидаемой прибыли, что сплошь и рядом бывает в промышленной жизни. И наоборот, с точки зрения этих сопровождающих обстоятельств может оказаться истинным социальным прогрессом переход от той организации труда, при которой отсутствует всякая, по крайней мере, прямая «эксплуатация», к организации, на ней основанной, если этот переход сопровождается улучшением экономического или социального положения трудящихся (пример: переход от самостоятельного, но разоряющегося крестьянского хозяйства или падающего мелкого ремесла к фабричному труду; основная мысль русского марксизма в применении к экономическому развитию России состояла именно в неизбежности и социально-экономической прогрессивности такого перехода).

Значит, если дело не в прибавочной ценности, как таковой, а общей социальной обстановке, то очевидно, что теории прибавочной ценности самой по себе недостаточно для обоснования социального идеала и критики существующего строя. Но, будучи для этой цели недостаточной, трудовая теория ценности тем самым оказывается я излишней. Она излишня для обоснования социального идеала, впрочем, еще и потому, что оп и без того имеет совершенно достаточное обоснование в учении об идеальной природе человече-

___________________________

1) Pas Kapital, III, 2. 354.

339

ской личности и об ее естественных правах и обязанностях, вытекающих из идеи социальной справедливости (см. предыдущую статью), и это обоснование настолько непререкаемо, что искать другого есть излишне потерянный труд. Впрочем, всякая попытка приискать другое, специальное, обоснование для социального идеала, насколько она достигает цели, приводит к тому же центральному понятию социальной справедливости. В частности и теория прибавочной ценности, установляя факт экономической эксплуатации, как основание капиталистического строя, имеет целью ни что иное, как показать несправедливость этого строя, чтобы затем выставить идеал, эту несправедливость отрицающий. Но для общей оценки справедливости или несправедливости данного строя этот диалектический обходный путь, который представляет собой теория прибавочной ценности, излишен, если тот же вывод можно получить, смотря на вещи прямо и не прибегая к помощи теории ценности; для этого нужны факты, а не теории. Лучшим доказательством этому является то, что существуют социалисты, трудовую теорию ценности отрицающие как неверную и ненаучную, стало быть, она вовсе не представляет единственной двери, чрез которую восходят к социальному идеалу. Итак, в интересах обоснования социального идеала те сложные подгромоздки, которые сооружены были в экономическом учении «Капитала», оказываются излишни.

Но, может быть, теоретическая экономия сама себе довлеет, и теория ценности Маркса имеет самостоятельное экономическое значение, независимо от того действительного или мнимого отношения к социальному идеалу, которое ей приписывается?

Это ставит на очередь вопрос о значении теоретической экономии и ее проблем.

Задача, политической экономии, как и всякой науки, состоит не только в критическом установлении фактов экономической жизни, их классификации и группировке, но и в их объяснении, т. е. в установлении причинных соотношений между известными группами экономических явлений. В пестром разнообразии явлений отыскивается единство причинной связи, их проникающей, закон развития этих явлений или их тип. Познание законов есть цель всякой науки, которая, начинаясь фактическим исследованием, кончается научной теорией. Подобным же образом и в политической экономии фактическое или индуктивное изучение суммируется в более или менее широкие обобщения, касающиеся причинной связи изучаемых явлений, закона их развития. В зависимо-

340

сти от характера их в каждом данном случае самое установление фактов требует иногда предварительного исследования с приложением сложнейших методов исторического и статистического анализа, а иногда, напротив, они известны из непосредственного опыта, и потому такое исследование становится излишним. В политической экономии мы, естественно, имеем столько же научных теорий, сколько существует отдельных вопросов, и количество тех и других постоянно увеличивается. Так изучение истории цен приводит к теории цен, т. е. к причинному объяснению их движений; наблюдения над явлениями денежного обращения создают теорию денег, как металлического, так и бумажного денежного обращения; изучение истории заработной платы приводит к созданию различных объяснений ее движения, к теориям заработной платы; изучение явлений земельного обращения и образования цен на землю заканчивается известными обобщениями касательно условий установления цен на землю; изучение условий капиталистического обращения товаров создает теорию рывков; наблюдения над движением народонаселения приводят к теории народонаселения: изучение общих условии и предпосылок капиталистического хозяйства приводит к общей теории капитализма и т. д., и т. д. Здесь пришлось бы перечислить все содержание политической экономии в полном ее объеме. Всякая такая научная теория, независимо от широты круга своих наблюдений и, следовательно, своей задачи, стремится к одному и тому же, именно к причинному истолкованию наблюдаемых явлений, к отысканию единства закономерности в их разнообразии. Другой задачи научная теория вообще и экономическая в частности не имеет и иметь не может.

Совершенно особым характером в этом смысле отличаются учения так называемой теоретической экономии. Эти учения совершенно не подходят к тому типу реалистических теорий, о котором сейчас была речь. Научная теория является естественным продолжением и последним итогом фактического изучения, она неразрывно связана с этой фактической основой, на которую опирается. Построение каждой научной теории начинается поэтому с установления фактов. Теоретическая экономия никаких специальных фактов не устанавливает, пользуясь уже установленными в науке данными. Она не ставит также задачей открытие новых фактов каким-либо особым дедуктивным или теоретическим путем (подобно тому, как путем математических вычислений

341

была открыта планета Нептун); теоретическая экономия в этом смысле ничего но открыла и не откроет.

Теоретическая экономия не ставит также своей задачей эмпирический или исторический анализ экономических явлений: теория ценности вовсе не есть каталлактика или руководство к товароведению и торговле, а теория капитала не только не дает тех практических указаний, которых ожидал от нее один почтенный коммерсант, купивший «Капитал» (в кавычках) в надежде научиться из него вернейшему способу наживать капитал (без кавычек), но и вообще не касается практики промышленной жизни. (Характерно в этом отношении, что анализ конкуренции исключен был из «Капитала» по самому плану). Теоретическая экономия не ставит себе задачей разъяснения определенных сторон и вопросов эмпирической действительности, что делает всякая специальная экономическая теория.

Что же в таком случае составляет собственное дело теоретической экономии, чем она занимается? Она занимается рассуждениями по поводу устанавливаемых и анализируемых в специальных отделах политической экономии фактов. Она ставит себе приблизительно такой вопрос: как можно мыслить в абстракции связь между некоторыми фактами (феномены цен, прибыли, капитала, ренты), помимо эмпирической связи между ними, устанавливаемой и разъясняемой в политической экономии? Какой логический мост можно перекинуть, опираясь на эти твердые основания? Она не находит своей задачи прямо в опыте, а ее выдумывает, сочиняет и тем самым выдумывает самое себя.

Что теоретическая экономия на самом деле не имеет целью опытное познание, изучение и анализ действительности, ясно само собою из ее содержания. После всех ее логических усилий и построений наши эмпирические познания нисколько не обогащаются, так что для понимания экономической действительности ничего не потеряет тот, кто останется совершенно чужд спекуляциям о ценности и т. д., как это хорошо известно и из истории экономической науки1). Внеопытный характер учений теоретической эко-

_________________________

1) Против такого суждения, может быть, возразят ссылкой на Маркса, в изложении которого теория непосредственно соединяется с эмпирическим материалом, так что получается впечатление действительного единства. Но это единство только видимое и объясняется чисто внешним схематизмом расположения эмпирического материала у Маркса. Эмпирические теории, содержащиеся в «Капитале», ничего не теряют, если их связь с центральным теоретическим стволом разрывается

342

номии, хорошо выразил Зомбарт, когда, разбирая экономическое учение Маркса, дал такое определение ценности: ценность есть мыслительный факт (Werth ist Gedankeuthatsache), существующий в голове теоретика-экономиста. И это следует сказать не только про ценность, но и про все важнейшие понятия теоретической экономии. Употребляя философский термин, можно сказать, что за экономическими явлениями она ищет экономической вещи в себе (Ding an sich): в ценах она ищет скрывающейся за ними ценности, в разных видах дохода — единой прибавочной ценности и т. д.

Читатели «Капитала» помнят, что он открывается учением о субстанции ценности, которая тоже определяется как своего рода вещь в себе, никогда но наблюдаемая в опыте: абстрактный человеческий труд, т. е. труд, лишенный всякого качества, сведенный к однородному и притом среднеобщественному количеству, измеряемому рабочим временем: поистине Gedankenthatsache! Если мы обратимся к австрийской школе, то и здесь мы найдем экономическую вещь в себе, хотя и иного рода, именно единицу потребности, вообще количественное измерение и сравнение разных потребностей, которые в опыте существуют только качественно различными.

Таким образом, внешнее сходство с метафизикой у теоретической экономии весьма большое. Но возможно ли однако всерьез приравнивать теоретическую экономию метафизике? Конечно, нет. Уже не говоря о том, что большинство экономистов чураются метафизики, не говоря о том, что к вопросах теории познания большинство экономистов стоит на почве самого примитивного эмпиризма, исключающего самую возможность настоящего понимания различия между метафизикой и опытным знанием, сходство между метафизикой и теоретической экономией ограничивается чисто внешними чертами, ибо теоретическая экономия не желает выходить за пре-

__________________________

(напр., учение о перенаселении, о рабочем дне, о фабричном законодательстве, о формах промышленности и машинах, о первоначальном накоплении и т. д.). Их научная цепкость совершенно не связана с судьбой теоретических построении «Капитала» и может вполне сохраниться и в том случае, если эти последние будут отвергнуты (что мы наблюдаем у многих экономистов и даже у некоторых марксистов). Мы держимся вообще того мнения, что вся теоретическая схема может быть снята с исторического содержания «Капитала», как перчатка с руки, безо всякого вреда для этого содержания, которое подлежит уже исторической, а не теоретической критике. Mutatis mutandis тоже может быт сказано и о Родбертусе, который однако гораздо менее грешит внешним схематизмом, чем Маркс.

343

делы опыта, стремится давать объяснение опытной действительности, хотя и несколько с другой стороны, нежели специальные теории.

Такая метэмпирическая, но вместе с тем и не метафизическая дисциплина, очевидно, может оперировать только с абстракциями, причем этим абстракциям не соответствует эмпирическая действительность, хотя бы и в самых общих чертах. Возможность такой дисциплины объясняется тем, что мы обладаем формальной способностью к абстракции, которую должны однако постоянно держать под контролем критики, чтобы не впасть в самообман и не считать своих логических фантазий соответствующими в какой бы то ни было мере действительности. Способность к абстракции уподобляется ветряной мельнице, работающей при всяком ветре, независимо от того, есть пли нет в ней зерно для помола.

Теоретическая экономия, в существе дела, ставит вопрос так: если условиться считать ценность (или прибыль, или капитал и т. д.) тем-то или тем-то, то как можно в абстракции мыслить связь между этим понятием и другими понятиями, отвлеченными от опытно установленных фактов? Она считает свою задачу решенной, если ей удастся избранный признак провести чрез Сциллу и Харибду, т. е. не впасть во внутренние логические противоречия с одной стороны, и прямые противоречия с фактами с другой, теория, которая будет свободна от этих противоречий, и будет считаться верной. Но при таком условии вполне возможно, что, «верными» в этом смысле может оказаться несколько теорий (в настоящее время заявляют права на верность две одинаково выработанных системы теоретической экономии: учение Маркса и австрийской школы). Печальность положения теоретической экономии и неизбежность такого положения становится совершенно понятной, ибо ведь исходный пункт всего абстрактного посторения висит в воздухе, определяется произволом: я могу признать «субстанцией ценности» абстрактный труд, предельную полезность, просто полезность, редкость, что угодно, и если я сумею без противоречий провести данный признак чрез целую систему, то я в таком же полном праве, как и другие теоретики, и моя теория в этом смысле так же верна, как и все остальные.

Можно сделать еще шаг в этом направлении. Вместо отвлеченных понятий можно начать применять алгебраические знаки. Конечно, алгебраический знак есть уже последняя степень абстракции, но возражать против возможности применения даже такой степени

344

абстракции не приходится, раз ей даны вообще такие бесконтрольные полномочия. Если мы позволим себе и эту небольшую вольность, — приравняем экономические феномены и отношения алгебраическим знакам, мы, конечно, получим уже полный простор для экономической «теории», ибо к нашим услугам тогда и интегральное, и дифференциальное исчисление, вообще вся математика, ты можем обратиться и к геометрии и изображать экономическую жизнь графически... Постороннему читателю может показаться, что я клевещу на теоретическую экономию и ее карикатурю, но всякий знакомый с экономическими «направлениями» знает, что выдумки здесь нет нисколько и что на самом деле в числе их имеется и математическое направление, которое действительно выполняет, но крайней мере, внешним образом девиз Спинозы — приравнивает человеческие дела и отношения геометрическим и математическим величинам (Курно, Вальра, Госсен, Джевонс, Эджворт, отчасти Гобсон и др.). Математическое направление есть последнее слово и вместе приведение к абсурду теоретической экономии и ее задач, ибо превращает ее в невинные математические упражнения, игру философски недисциплинированного ума1).

При таком характере теоретической экономии о каком бы то ни было прогрессе науки, который вел бы к выяснению вопроса и, если не к соглашению и установление общепризнанных истин, то, по крайней мере, к его возможности, очевидно, не может быть и речи. Всякий, кто занимается теоретической экономией, считает долгом своей научной чести выдумать что-нибудь свое; потому число новых учений и их оттенков все множится, и каждая новая работа в этой области только увеличивает существующие разногласия и недоразумения. Так умножается эта новая схоластика, печальный

_________________________

1) Те из экономистов, которые не удовлетворялись подобной наивной практикой политической экономии, делали попытку критически обосновывать это право на логический произвол при выборе центрального понятия, ложащегося в основу системы теоретической экономии. Таким образом создается критическое направление в теоретической экономии, которое, впрочем, пока было представлено только Штаммлером, Зомбартом и пишущим эти строки (в статьях «Об основных понятиях политической экономии»). В этих статьях я считал еще возможным «конституировать», т. е. создавать по чисто формальным и произвольно выбранным признакам объект познания теоретической экономии (что в эмпирической науке, конечно, не имеет оправдания). Но уже в этих статьях было выброшено за борт многое из того, что обычно вводится в теорию ценности. Идя дальше в направлении критики проблем теоретической экономии, я с необходимостью пришел к своей теперешней точке зрения на этот вопрос, т. е. к полному отрицанию их права на существование.

345

памятник бессилия чересчур оспециализировавшейся мысли, утратившей в своем обособлении живое чувство действительности. И чем даровитее автор и чем больше ума и остроумия затрачивает он на свою работу, тем более горестное впечатление производит эта безрезультатная затрата умственных сил (такое впечатление производят на меня и труды корифеев австрийской школы Монтера, Визера н др.). И невольно шевелится в душе едкая ирония Толстого, которая относится у него, к сожалению, ко всякий науке, но для данного случая вполне подходяща. «Нехлюдов спросил мальчика, выучился ли он слагать? — «Выучился», отвечал мальчик. «Ну, сложи: лапа». — «Какая лапа — собачья?» — с хитрым лицом ответил мальчик. Точно такие же ответы в виде вопросов находил Нехлюдов в научных книгах» (Воскресенье). Нам сдается, что и теоретическая экономия с значительным видом ставит в теории ценности тот же праздный вопрос: какая лапа, собачья?

Естественно, чем дальше в лес, тем больше дров. При таком общем положении дел, конечно, необыкновенное значение придается чисто словесным разногласиям, словесным определениям. Потому так непомерно и без действительной необходимости разрастается терминология, ибо подобные словесные различия ведут иногда к различным теоретическим построениям1).

На основании сказанного мы приходим к радикальному решению вопроса о теоретической экономии: она со всем своим схоластическим багажом должна быть выброшена за борт политической экономии как плод научного недоразумения, ибо здесь нет проблемы.

Устраняя экономическую псевдометафизику (которая имеет в настоящей метафизике гораздо более непримиримого врага, нежели в позитивизме) и сохраняя за политической экономией характер строго-эмпирической науки, мы делаем шаг в сторону исторической школы в политической экономии, хотя и не разделяем ее боязни всякого научного обобщения, от которой, впрочем, она в лице своих лучших представителей свободна. Еще в большей сте-

___________________________

1) В связи с вопросом о правах теоретической экономии возник странный спор о дедуктивном и индуктивном методе в политической экономии, который занимает такое видное место в экономической литературе, как будто политическая экономия имеет какие-либо собственные методы в отличие от общелогических и как будто возможно в научном ли или обыденном мышлении ограничиться одной дедукцией или индукцией. В связи с правами теоретической экономии обсуждался и вопрос о мотивации, также раздутый и преувеличенный. Оба эти вопроса не имеют принципиального значения, почему мы на них и не останавливаемся здесь подробно.

346

пени мы но разделяем ее нерешительности, а иногда даже буржуазности в вопросах социальной политики, прогресс экономической науки должен совершаться, по нашему мнению, в направлении синтеза социально-политических требований марксизма и научного эмпиризма исторической школы.

_______________

Мы наметили общий контур системы идеалистической социальной политики, как она нам представляется и в своих идеальных основаниях, и в научно-эмпирической части. Как видит читатель, она отличается от социально-политической системы марксизма не столько по практическим требованиям, сколько по теоретическим основаниям. Стремясь обосновать в положительной науке социальный идеал, абсолютный по своему характеру и значению, марксизм не только не достигает этой цели, но ради этого загромождает экономическую науку совершению ненужной схоластикой. Напротив, если мы заранее признаем, что абсолютный идеал выше опытного обоснования, ибо он коренится в истинах метафизических и религиозных, то и самый идеал получает необходимую бесспорность и незыблемость, и социальная наука освобождается от целого ряда неверно поставленных и потому неразрешимых проблем, которые без нужды тормозят ее развитие.

Итак, система социального идеализма предполагает внутреннюю связь сверх-опытного идеала и опытной действительности. Необходимость, возможность и даже неизбежность этой связи я пытался показать в этой книге, и в этом состоит ее основная и самая задушевная мысль. Загадку жизни разрешает не тот, кто с высоты «отрешенного» идеализма холодно озирает нашу жизнь, где высокое перемешано с низким и добро борется с злом, и но тот, кто в этой борьбе забывает об идеальных началах, во имя которых эта борьба ведется и без которых жизнь превратилась бы в неосмысленную игру стихий и страстей, а тот, кто в мысли и в жизни осуществляет начала действенного идеализма, кто, по слову Вл. Соловьева,

Цепь золотую сомкнет, и небо с землей сочетает.

347

Страница сгенерирована за 0.15 секунд !© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.