13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

Автор:Зеньковский Василий, протопресвитер

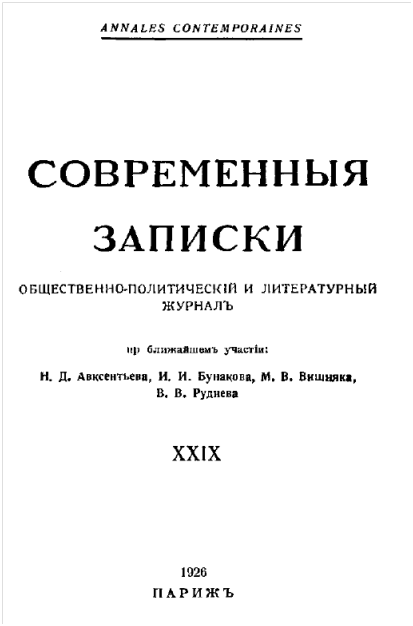

Зеньковский В., прот. По поводу книги И. А. Ильина “О сопротивлении злу силой“

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.

ЗЕНЬКОВСКИЙ В. В.

ПО ПОВОДУ КНИГИ И. А. ИЛЬИНА «О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЙ».

Странное чувство пробуждает в душе читателя эта книга. Написанная очень патетически и напряженно, она часто раздражает читателя обилием риторики и склонностью к превыспренним фразам, — а вместе с тем от нее веет подлинностью и глубиной, в ней есть особая, суровая честность. Тема книги кажется искусственной и надуманной, — ибо неужели в наши дни сила нуждается в оправдании? — а вместе с тем книга чрезвычайно современна, насыщена тем, чем живет и волнуется наше время. Посвященная формально разбору учения Л. Н. Толстого о «непротивлении», она, по существу, ставит совершенно другой вопрос вопрос высочайшей важности для нас, для нашей эпохи — о религиозной культуре, об освящении исторической стихии. В книге много казуистики, много досадного и упрямого рационализма стремления логически выпрямить и оформить различные моменты в нашей активности, от нее веет очень ограниченным и устарелым просвещенством, — а в то же время она есть создание романтического духа и вся пронизана иррациональными движениями Тональность книги — религиозная, тема ее (не внешняя, а внутренняя) чисто христианская тема, а между тем религиозная интуиция автора, насколько она выступает в данной книге, не подымается выше ветхозаветного мироощущения, — словно Ильин знает в Боге только Судию, только начало праведности, беспощадной и сурово логичной, и не знает бездны Его милосердия и силы Его любви. Какой-то глубокой неустроенностью веет от книги, несмотря на всю ее логическую строгость и ее формальную законченность: в ней много как раз того, чего не хочет допустить рационализм автора, и чем больше последовательности в мыслях его, тем резче выступает вся глубина иррациональных движений, вся стихийность этого порыва, который стоит позади книги. Есть что-то суетное и неверное, когда автор педантически доказывает себе то, что он и без того знает, чем он живет до всяких рассуждении, но, вероятно, здесь сказывается

284

неизжитая сила тех построений, которые коренятся в зависимости Ильина от Гегеля и в силу которых философия для него стоит выше религии. Еще недавно (в сборнике «Религиозный смысл философии») Ильин писал: «Философия больше жизни — она есть завершение жизни. Совершенно в духе Гегеля он писал в том же сборнике: «Философия с самого начала приняла в себя тот предмет, в аффективно-иррациональном переживании которого пребывала религия». То, что дано непосредственно в религиозных движениях души, еще нуждается в философском оправдании... Работа мысли нужна Ильину, таким образом, не для того, чтобы постигнуть логос своих иррациональных движений и тем поднять на высшую ступень религиозное же миро-отношение, — а для того, чтобы представить в стройной рациональной системе то, что дано «непосредственно». Навыки мысли осуждают Ильина на дурную схоластику, тогда как подлинное содержание книги глядит совсем в другую сторону.

Вот отчего книга Ильина оставляет странное впечатление — и так же, как его мысль больше мешает, чем помогает ему самому, так и для читателя необходимо преодолевать те затруднения, которые отделяют его от подлинного смысла книги. Если хотеть внешне критиковать книгу Ильина, то она дает для этого много оснований, но она стоит того, чтобы подойти к ней иначе — обратиться к самому существу той темы, которой она посвящена. Я и хочу высказать несколько своих соображений по основному вопросу, которым связана книга,— по вопросу о религиозном понимании культуры, о разыскании в культуре освящающих ее сил.

Я не буду излагать книги Ильина — тем более что о ней шла уже речь на страницах «Соврем, записок», однако нам необходимо вкратце обрисовать основные идеи Ильина, чтобы помочь тому читателю, который не имел в руках книги.

Формально трактат Ильина посвящен критике учения Л. Н. Толстого о «непротивлении», по существу же основной вопрос книги связан с темой о религиозной допустимости сопротивления силой, о религиозном смысле и ценности этого сопротивления. Отвергая учение Толстого, как сентиментализм и даже нигилизм, Ильин в качестве основной своей идеи выдвигает то положение, что честное и трезвое отношение к действительности требует активной борьбы со злом, — иначе пришлось бы сознаться в том, что мы остаемся равнодушны к жизни мира. Религиозная позиция не может не быть приемлющей мир: «настоящая религия, — пишет Ильин, — приемлет бремя мира как

285

бремя Божие в мире». Это основное утверждение Ильина, определяющее всю его религиозную установку, развертывается затем в необходимость религиозного оправдания «справедливости» — неизбежной в путях мира, в борьбе со злом. Эта борьба со злом, по Ильину, реальна только тогда, когда она не боится «неправедных» путей. Так религиозное приятие мира переходит у него в «сознательное и убежденное приятие неправедности». «Жизненная мудрость, — пишет Ильин в одном месте, — состоит не в мнительном праведничании, а в том, чтобы в меру необходимости мужественно вступать в неправедность, идя через нее, но не к ней, вступая в нее, чтобы уйти из нее». Книга Ильина посвящена в значительной своей части оправданию «меча» — она не просто констатирует естественную неизбежность «меча», но хочет показать его моральную правду — правду неправедности! — хочет связать с проблемой меча всю «мудрость» христианства, Особенно любит Ильин формулу о «православном мече», словно в этом сочетании открывается для него какой-то особенно важный смысл. Он охотно признается в отраве, которая заключена в этих идеях, но видит здесь трагический удел человека. Именно лучшие люди призваны к тому, чтобы вести борьбу со злодеями — вступать с ними в неизбежное взаимодействие, понуждать их злую волю, пресекать их злую деятельность и притом вести эту борьбу не лучшими средствами, среди которых меч всегда будет еще наиболее прямым и благородным. Чтобы привести эти мысли хотя бы во внешнее согласие с началами христианства, Ильин развивает очень странное учение о незрячести и беспомощности любви самой по себе, требуя непременного сочетания любви и «одухотворенности» — только «начало духа указывает любви ее предмет», говорит он: любовь без помощи духовных сил в нас слепа. Так как понятие «духовности» достаточно неопределенно, то оно и становится у Ильина весьма существенным в его преодолении христианского учения о любви — вся книга как раз и посвящена ограничению этого учения через рациональное раскрытие неизбежности «неправедной» борьбы со злом. Так происходит «одухотворение» любви. Нечего удивляться, что у Ильина появляется учение о границах любви. Ильин уверен, что он способствует возрождению «религиозной и государственной мудрости восточного Православия и особенно — русского Православия». Здесь с особенной силой проявляется тенденция найти в «белой идее», философию которой и пытается построить Ильин — внутреннюю ее связь с «мудростью Православия»: в «носителях православ-

286

ного меча», в белых воинах Ильин чувствует оживление «православной рыцарской традиции». Это возрождение «древней мудрости» связано с крахом всего того, в чем строилась идеология прежней русской интеллигенции... В этой точке книга Ильина прикасается к самой существенной и ответственной теме нашего времени — к вопросу об основах нового мировоззрения, которое должно быть построено в итоге всего пережитого нами.

Центральным пунктом в религиозно-философском построении Ильина является, как мы видим, вопрос об отношении религиозного сознания к миру. Приятие мира, живая и творческая обращенность к нему определяют его основную позицию — ив этом пункте Ильин примыкает ко всей русской религиозной мысли, которая — за исключением Л. Н. Толстого — всегда была проникнута принципиальным мироутверждением. Должно признать, что самая проблема о христианском отношении к миру, к культуре, ко всему натуральному бытию дана русской религиозной мысли Православием, которое действует в русских умах, даже чуждых ему (в своем сознании). Но «приятие мира» хотя и заключает в себе определенное направление христианской мысли, само по себе все же многосмысленно и потому не выражает, без других принципов, полноты христианской истины. В книге Ильина как раз отражается характерная ошибка в толковании этого центрального для христианской философии культуры пункта. Мы хотели бы в дальнейшем сосредоточиться именно на этом вопросе, так как усматриваем именно здесь ключ к пониманию той концепции, которую развивает в своей книге Ильин.

В истории христианского мира вопрос об отношении к натуральному бытию, к истории, к культуре имел решающее значение. Так в католицизме довольно рано начинают пробиваться нотки гностицизма с его презрением к плоти; веяние акосмизма все глубже входит в духовную атмосферу католичества, проникая даже в теократический замысел, в общем выражающий как раз «понятие мира» в католичестве. Отзвуки акосмизма оказались сильны и в протестантизме, который хотя и освободился от презрения к натуральному бытию, но не смог раскрыть религиозного начала в нем. Поэтому протестантизм рядом с собой имеет глубокий и последовательный натурализм, но сам он не имеет отношения ни к историческому, ни даже к индивидуальному действованию. Секуляризация сфер культуры была лишь завершением того отделения религии от жизни, которое выразил протестантизм. Лишь на почве Право-

287

славия не было и тени акосмизма, но было всегда живое ощущение религиозной ценности мира и яркое переживание идеала «обожения» (теозиса), как пути к преображению мира. Этот принципиальный космизм Православия определил и отношение его к историческому процессу, к власти, к войне, — и на этом пути лежали всегда чрезвычайные соблазны, определявшиеся как раз внутренней невозможностью отвернуться от мира (даже уходя в монастырь). В XIX веке русская философская мысль, опираясь на эти внутренние особенности Православия, с чрезвычайной силой и настойчивостью поставила вопрос об «освящении» жизни — о раскрытии религиозной ценности культуры и об «оцерковлении» ее. На фоне того распада культуры на ряд независимых и обособленных сфер, который мы видим на Западе, эти тенденции русской религиозно-философской мысли приобретают особую значительность. Наша русская тема и есть преодоление этой внутренней разорванности современной культуры, т. е. построение религиозной культуры. Религия не должна вытеснять или упразднять какие-либо стороны жизни, но должна поднимать и преображать их — через свободное их движение к вечной правде. Но вместе с тем религия не должна и просто оправдывать или узаконять то, что существует — она призвана к тому, чтобы преображать действительность в направлении к идеалу. Ни внешнее прилаживание жизни к требованиям религии, ни внешнее прилаживание религии к действительности не могут дать ничего. Религиозная культура означает свободное движение к освящающий силе религии, но она означает и преображение натурального бытия, просветление его темной глубины — это и есть идея освящения жизни, ее внутреннего преображения.

Но если религиозная тема современности дана именно христианством, его учением о Боговоплощении, о Богочеловечестве, то возможно ли подойти к разработке этой темы, минуя самое содержание христианства? Не у одного Ильина, но и у других русских мыслителей мы встречаем любопытный парадокс: проблемы, по самому существу восходящие к христианству, к его принципиальному существу, иногда разрешаются в тонах ветхозаветных. Неусвоение всего таинственного смысла учения Христа о любви становится особенно понятным в эпохи, подобные нашим, — когда зло торжествует особенно нагло и дерзко, когда добро остается закрытым, придавленным: в такие эпохи особенно легко поддаться жажде «наказания» и мести, жажде воздать «око за око и зуб за зуб». Из глубины души подымается страстная потребность утверждать

288

в Боге начало праведности и справедливости — душа как бы находит для себя утешение в том, что всякое зло будет наказано. Есть и другие корни того, почему ветхозаветные настроения овладевают христианской душой — идея законничества, столь связанная внутренне с Ветхим Заветом, имеет и положительные корни в современной душе. Как ни звучит парадоксально, но я склонен утверждать, что просвещенство, с его отвержением всего иррационального, с его утверждением силы нашего разума и верой в его устрояющую силу, с его утопией регулировать историю личности через логику и через рационализацию всего инстинктивного и стихийного — просвещенство и само было связано с расстройством целостности в духовной жизни и в то же время создавало и создает доныне ущербное восприятие христианства. Я не буду сейчас развивать этой трудной и сложной темы, мне достаточно отметить это своеобразное противоречие, в котором так часто обретается современность. Темы, по существу поставленные христианством и только в нем находящие надлежащий смысл, разрабатываются нередко с помощью дохристианских идей и концепций: одно из самых глубоких и существенных недоразумений на этом пути заключается в том, что можно назвать христианским натурализмом. Это очень сложное явление, выросшее на лоне глубокого христианского настроения, но все же дающее прорасти в нем настоящему язычеству, простодушному преклонению перед фактом. Ввиду важности этого явления для правильного обсуждения вопросов, поднимаемых Ильиным в его книге, я хотел бы несколько остановиться здесь.

Мы могли бы определить христианский натурализм как признание бытия, внешне связанного с Церковью, уже освященным и преображенным; это и есть забвение иноприродности мира, нечувствие неправды его, глубоко в нем лежащей. Как и всякий натурализм, христианский натурализм покоится на наивности или на потускнении духовного взора — на восторженном восприятии добра и света и совершенном нечувствии тьмы и греха в жизни индивидуальной и исторической. Трагизм участия в мире становится этом случае чисто словесным, ибо благостное ощущение Бога мире устраняет отрицание коренной неправды в мире, ведет к тому, что утверждается признание священным всего природного — особенно смущающее русскую религиозную мысль с ее космизмом — и создает своеобразный христианский натурализм в его двух основных формах. Одна обнаруживает склонность к пантеизму, в силу чего проблема зла приоб-

289

ретает второстепенный, а потом и мнимый характер, как бы тонет в восприятии Бога в мире. Другое направление (оно было очень ярко выражено в почвенничестве, у Розанова) склонно принимать натуральное уже несущим в себе святыню. Отрицание коренной неправды в мире ведет к признанию священным всего натурального, в частности, борьба со злом, государственная и культурная деятельность оправданы уже в самом истоке своем. Это «романтическое» увлечение государством, культурой понижает ощущение коренной двусмысленности мира. Между тем всякое участие в жизни мира, даже под руководством церкви, не устраняет его коренной неправды, как творение «церковной культуры» не устраняет ее глубокой двусмысленности (церковная культура» не есть Церковь), ибо одно сочетание натурального и Божественного не дает еще той их связности, какая раскрыта в Богочеловечестве. В путях церковной культуры благословение и молитвы Церкви присоединяются к натуральным движениям,— иногда их преображая (в меру направленности сердца нашего к этому и в меру нашей духовной зрелости), а иногда проходя для нас безрезультатно. Даже причастие Св. Тайн хотя и дает реальное сопребывание со Христом («Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, во Мне пребывает и Аз в нем»), но само по себе не преображает нас. Лишь в Церкви и через Церковь сочетание Божественного и человеческого из простой рядоположности возвышается до таинственной «нераздельности и неслиянности».

Христианский натурализм стирает грань между Богом и миром. Любовь к своей родине, к ее истории или быту, раскрывая благостное и ценное в них, понижает ощущение тьмы, неправды в них,— и из этого рождается и христианский национализм, и христианские утопии в вопросах социальных и государственных. В любви к миру, к родине может и даже должна быть своя романтика но она должна быть умудрена трезвым сознанием, что за всем светлым и благостным стоит его «подполье» — то самое, о котором говорил Алеша Карамазов, когда, упоминая о карамазовской жажде жизни, усомнился, «носится ли Дух Божий вверху этой силы земляной и неистовой, необделанной»147. Слова Спасителя «се посылаю вас, как агнцев среди волков»148 есть общее напутствие всем христианам, пребывающим в миру. И это совсем не означает ни вражды к миру, ни гнушения им; наоборот, чем глубже любим мы мир, тем яснее должно раскрываться для нас непросветленное и хаотическое в нем.

290

Это ведет к известной двойственности, к чувству принадлежности нашей к двум мирам — к миру натуральному и к миру благодатному, а утеря этого сознания означает либо акосмизм, выпадение мира в его стихии, в его натуральных силах, либо как раз христианский натурализм, т. е. признание данного, временного, ограниченного за освященное и преображенное, за вечное и универсальное. Тут-то и находит для себя точку опоры ветхозаветная интуиция в которой близость к Богу была дана как безусловная и непререкаемая привилегия одного лишь народа, как основа мессианского сознания. Христианство совсем иначе мыслит отношение и каждого из нас, и отдельных народов к Богу; философия истории, если ее мыслить в духе христианства, не отвергает природного мира, но и не связывает безусловно какой-либо точки его с Богом, ибо связь мира и Бога, истории и Церкви всегда покоится на начале свободы. Данность этой связи ни на одну йоту не означает чего-то вечного — она может порваться, переместиться, и это сознание освобождает нас от соблазна национализма, от ложной романтики культуры и государственности.

Христианин всегда живет в двух мирах. Мы принадлежим прежде всего к натуральному миру, силами которого держимся и питаемся, связью с которым определяемся в своей индивидуальности и конкретности. Но мы принадлежим и к миру благодатному — хотя бы только частью души, только отдельными ее порывами и движениями. Оба эти мира влекут нас к себе; живую их встречу в нас, невозможность ни отмены одного из них, ни просто внешнего сочетания, а необходимость их внутреннего органического срастания мы глубоко чувствуем — и отсюда рождается вся трагика нашей жизни. Разорвать эти два мира в себе, отдать часть души только одному, сохранив для другого полюса другие ее сферы, мы не можем, это ведет к такой спиритуализации христианства, при помощи которой оно превращается в невыразимый, невоплотимый, а потому и безжизненный, постепенно высыхающий поток духовной жизни. Внутренняя «секуляризация» нашей подлинной жизни религиозного мира так же двусмысленна и гибельна, как и внешняя секуляризация сфер культуры от религии. Сущность и судьбы протестантизма очень хорошо свидетельствуют об этом; протестантизм переходит постепенно в религиозный трансцендентизм, в глубокое и трагическое сознание отдаленности Бога,— и в религиозных натурах это означает глубочайший акосмизм, в натурах же привязанных к миру, ведет к религиозному опустошению, атеизму. Но если невозможно отрывать здеш-

291

нее от потустороннего мир от Бога, если мы стремимся жизнь понять в Боге и всчески ее преображать, приближать ее к Нему, то этот путь, отвечающий самому существу христианства, его основному делу (Боговоплощению и Воскресению Спасителя), путь Церкви как Богочеловеческого процесса в истории, как «неба на земле» содержит в себе новую трудность, в различном отношении к которой определилось различие католичества и Православия.

Как может осуществиться сочетание правды здешней и нездешней мира и Бога (через Церковь)? Может ли Церковь пользоваться силами мира для своих целей? Если да, то это есть испытанный католицизмом путь теократии, историческая сущность которой заключалась в использовании сил мира (власти) для своих религиозных целей. Незачем сейчас заниматься критикой средневековой теократии, это делалось столько раз, что яснее ясного должна быть та мысль, что влияние Церкви на жизнь не может идти таким путем. Дело не в тех исторических неудачах, которыми сопровождалась теократия и которые закончились ее крахом, бунтом против нее и глубоким разрывом жизни с Церковью; дело — в несоответствии теократии самому существу христианства, его основной идее, его замыслу. Если бы вообще спасение должно было быть внешним, миновав свободу, миновав внутренний мир человека, то Спасителю не нужно было бы приходить на землю. Страдания и смерть Спасителя определяют спасение, но не насильственное, не внешне данное, а требующее свободного внутреннего движения нашего к нему — вплоть до несения каждым своего креста. Только потому, что такое свободное движение к Богу возможно, что перед нами открыт путь теозиса (обожения). Спаситель и принял плоть; иначе зачем это нужно было бы? Поэтому никакого внешнего, принудительного насаждения правды Божией быть не может и не нужно; вся суть в том, чтобы сердце грешника возлюбило Бога и пошло к Нему. Весь путь Церкви через историю есть путь в сердцах наших и не иначе; всякое внешнее движение Церкви есть ложь и неправда, есть отступление от духа Христова, — теократия есть грубочайшая ошибка, хотя бы она и была продиктована искренним и горячим стремлением к осуществлению Царств. Божьего. Православие, но существу,— не говорим, конечно, об от дельных и случайных фактах в его истории — не искало власти но это означало не равнодушие его к историческому процессу а мудрое преодоление теократического соблазна. Свое отношение к миру Православие выражало через молитвы и благословение через работу над совестью и сердцами людей.

292

Этим путем Православие влияло на жизнь, влияло на власть, — и конечно, этот путь его был крестным путем, мучительным и трагическим, от которого не раз падал дух и слабели силы у церковных людей; влияние Православия на жизнь было могучим и глубоким, но оно оставалось всегда внутренним. Отсюда проистекало видимое историческое бессилие Православия, которое как раз и заключает в себе тайну его исторического влияния, его вечной правды. Путь через сердца всегда невидимый, всегда закрытый — но он единственно только и есть христианский путь. Только этим путем вообще христианство победило мир, овладев его сердцем, только этим путем оно и может действовать и ныне, и дальше.

Конечно, в нашей неустранимой принадлежности к двум мирам, нераздельности и в то же время неслиянности этих двух сил в нас таится столько скорби и муки! Путь Православия есть дух исторических обид и частого отступления перед буйством злых сил, но это и есть творческий путь. Все, что вообще можно сделать в мире, идет лишь через наше сердце. Все внешние реформы и потрясения всегда останутся внешними, а потому и преходящими. Не проходит, а растет, не умирает, а вечно зеленеет лишь то, что внутренне стало дорого и нужно человеку, что стало путем его свободных, извнутри определенных движений...

Что следует отсюда для всей правовой и государственной жизни — для мира и войны, для национальной и личной жизни? То, что от мира, живет по своим законам, знает свои ступени восхождения и искупления; мир становится, может стать Церковью, но этот таинственный рост Церкви в мире ведом одному только Господу. А пока мир, даже проникаясь началами христианства, сохраняет свою природу и до своего последнего просветления в Царстве Божием останется миром. Поскольку он проникается началами христианства, поскольку он освящается благословением Церкви и устремляется к ней, постольку в истории создается церковная культура, которая обнимает все процессы частичного преображения мира и его сил на путях его освящения Церковью. Церковь несет миру, остающемуся самим собой, свою любовь и молитву, свое благословение и освящение, но это все не уничтожает мира, а лишь создает в бытии известное движение к Церкви. Как человек, пребывая в Церкви, сохраняет свободу и может ею злоупотребить, чем являет реальность непобежденного в нем зла, так и мир, даже свободно пришедший к Церкви, творящий «церковную культуру», остается во многом непросветленным, впадает в тьму

293

и грех. Так, в мире христианском существует государство, которое укрощает зло мира мирскими же средствами,— но оно же может возлюбить Церковь, всегда просить ее молитвы и искать ее помощи. И Церковь идет миру на помощь в его мирских делах — она молится и благословляет, дает свою любовь и свою освящающую силу, но ни Церковь не становится от этого мирской, ни мир не становится Церковью. Церковь ценит государство и чтит его как натуральную форму самооздоровления и самосовершенствования мира, но она хорошо знает границы его правды и неисчезающее начало неправды в нем. Но именно потому и молится Церковь о власти, неся ей свою помощь, движимая любовью и заботой о том, чтобы власть была проводником добра. Это отношение может казаться выражением сервилизма; в Православии очень редко проступали теократические замыслы, но зато иногда и в самом деле отношение Православия к власти отзывалось в церковных людях психологией сервилизма и угодничества. Но эти малые грехи церковных людей вырастали на почве свободы от великого соблазна теократии, от претензии на власть. Церковь готова помочь власти во всяком ее добром деле, она всегда придет, если призовут ее, с молитвой и любовью, но это не ослабляет ее силы зрения и не дает права говорить о принципиальном сервилизме. Плохую услугу оказывают Церкви те, кто ее постоянную готовность принести миру, государству свои дары — любви и молитвы — толкуют так, что Церковь оправдывает неправедность в жизни мира: это есть или непонимание духа Православия, или — что еще хуже — нарочитое использование сокровенной и трудной его мудрости для преходящих житейских, исторических целей.

Особенно сложно, а порой как будто бы и соблазнительно — для тех, кто не хочет изнутри понять это — отношение церкви к войне. В войне полнее всего выступает стихия саморазрушения бытия, напряженнее всего прорываются силы зла, и в то же время воины, эта «варварская форма прогресса», нередко являются переломами в жизни народов, знаменующими их действительный расцвет. Натуральная двойственность войны, это сочетание высочайшей неправды с бесспорной правдой ставят перед Церковью особенно трудную проблему. Конечно, по существу, христианство относится совершенно отрицательно к войне, призывая любить врагов наших. Поэтому на известной стадии духовной жизни прямо невозможно взять оружие в руки. Преп. Сергий мог благословить идущих на войну, но сам не мог бы уже взять оружие в руки... Вот отчего христиан-

294

ство не может осудить тех, для кого участие в войне стало внутренне невозможно. Однако христианство сурово осуждает то уклонение от участия в войне, в основе которого лежит двуличность и трусость. Нельзя, живя в мире, принимать его блага и уклоняться от его тягот. Война есть великое несчастье, страшная болезнь, и кто не хочет нести ее тяжести, тот и не может брать от государства ничего в нормальное время. Поэтому христианство, будучи величайшим противником войны, благословляет идущих на войну. Что значит этот факт, соблазнительный для одних, слишком воспеваемый другими? Пока мы не отдали себе отчета в нем, мы не поймем до конца отношения христианства к миру.

Христианство отрицает всеми силами войну, зовет к любви и никакими софизмами нельзя доказать противного. Война всегда есть зло, есть скорбь и горе, она есть неправда. Но и весь мир, лежащий во зле, есть неправда и зло, — и христианство, пришедшее для того, чтобы победить это зло, не зовет нас от мира, не вырывает нас из него. Как это понять? Но вспомним, что путь христианства есть путь покаяния и просветления души через вхождение в Церковь; путь христианина есть несение, а не отбрасывание своего креста. Когда возникло монашество, оно было удалением не от войны, а вообще от грехов мира и его соблазнов: для монаха его путь есть путь борьбы со злом в самом себе. Для тех же, кто остается в миру, кто берет его крест, крест плоти и страстей, чтобы быть распятым на нем, христианство несет свою помощь. Кто в миру — и на войне, и вне ее, — тот пребывает в цепких объятиях мира, тот в тисках его, и христианство шлет свой луч благословения и освящения, чтобы изнутри, любовью помочь на пути преображения мира сего. Пребывая в миру, любя его и живя им, христианин постоянно ощущает его иноприродность и нуждается в помощи Церкви — и для того, чтобы не захлебнуться в миру, чтобы сохранить в себе непрерывной и постоянной связь с Церковью, и для того, чтобы насаждать в мире полном неправды, начала правды. И эти усилия не остаются тщетными — в христианском мире за его историю есть много свидетельств одухотворения и преображения натуральных движений и отношений силами христианства.

Благословение на войну есть лишь частный случай благословения Церковью нашего пребывания в миру и несения его бремени. Как участие в жизни мира означает не только «приятие» мира, но борьбу с ним во имя торжества добра в нем,

295

так и участие в войне есть некое «приятие» ее, но в то же время и борьба с ней — с силами буйствующими в войне, с непросветленной стихией мира, ищущей уничтожения и гибели. И как пребывание в миру — по сознанию Церкви — есть взятие на себя креста мира, есть трагический путь так и участие христианина в войне есть крестный путь. Никакого «оправдания» войны благословение Церкви не заключает и не может заключать в себе — и от того кощунственно и недопустимо звучат слова о «православном мече», но глубокий смысл имеет церковное слово о «христолюбивом воинстве». Это не разная акцентуация одной и той же идеи, это как раз две разные идеи. Мы коснемся этого еще раз несколько дальше.

Церковь не просто принимает мир, как он есть, но принимает его, чтобы спасти и преобразовать, и самое приятие мира определяется не влечением к нему и не в силу его естественной ценности, но по любви к миру в нераскрывшейся его идеальной стороне, в силу заботы о его трагедии, требующей спасительного участия Церкви. Вот почему приятие мира для Церкви никоим образом не понижает остроты восприятия его неправды. Космизм не должен переходить в натурализм, обращенность к миру не должна обратиться в плен миру...

Христианский натурализм нередко является продуктом глубокого религиозного подъема, в силу которого открывается великая ценность, а нередко и святыня жизни. Религиозно просветленный взор видит то ценное в мире, что обычно остается незамеченным — и это особенно характерно для эпох, когда торжествует зло, в годы великих потрясений и трагедий. Религиозная ценность родины, государства, культуры, открывшись нашему взору, невольно заставляет забыть о коренной двусмысленности всего натурального, бытия; сердце, воспламененное любовью к родине, например, не хочет знать ничего о естественной неправде, в ней живущей. В родине есть безусловная святыня — это мы глубоко чувствуем все, это чувствуют все народы о своей родине, но и эта любовь требует своего просветления во Христе, требует отчетливого разделения вечного и преходящего, подлинного и наносного, доброго и злого. Иначе говоря, любовь к родине не есть последняя инстанция в решении вопросов жизни, она должна быть подчинена высшему началу духовной жизни — религиозному. Должно поэтому всячески беречься впасть в христианский натурализм, в признание родины, государства, культуры уже освященным бытием, в какое-то саморастворение в нем без религиозной проверки...

Возвращаясь к вопросу о благословении Церкви на участие

296

в войне, мы должны сказать, что это благословение Церкви не покрывает все, не снимает с нас ответственности на Страшном Суде. Для Церкви идея «христолюбивого воинства», конечно, не риторика, а очень глубокая идея о том, что хочет видеть Церковь в воинстве какой духовный строй она хотела бы в нем найти. Идею христолюбивого воинства пронесла Церковь через века — хотя и позволительно спросить, что было в ней реального? Быть может, реальность «христолюбивого воинства» всегда была ничтожна, иначе говоря — подлинное воинство, быть может, лишь частично и редко подымалось до того, чем хотела видеть его Церковь, но сама идея светила и звала к себе. В воинстве, которое было и всегда будет как неизбежная сторона в натуральном устроении жизни. Церковь разыскивает точку опоры для себя, а именно, любовь к Христу, разыскивает не для того, чтобы вырвать воина из воинства, не для того, чтобы ослабить в нем его активность, а для того, чтобы в страшные и трагические часы напомнить сердцу человека о высшей правде, принесенной Христом. Я не могу здесь касаться вопроса о войне во всем объеме, но хотел бы подчеркнуть, что ошибаются те, кто думает, что в отношении Церкви к войне есть какая-то недоговоренность, какой-то компромисс и уступка государству. Это все не так. Церковь не замалчивает, а, наоборот, уясняет и заостряет в сознании коренную двусмысленность в мире, в истории — в том числе и в войне; она идет туда, где царит эта двусмысленность, чтобы усилить добро, чтобы извлечь его из трагедии. Отрицание войны, запрещение участия в ней (а одно неблагословение на участие в ней означало бы для христианина запрещение) означало бы уход из мира. В трезвом сознании этого и заключается мудрость Церкви, со скорбью следящей всегда за тем, как властвует мир над нами, но не оставляющей нас никогда без своей помощи.

Но все это так бесконечно далеко от идеи «православного меча», от всего этого притягивания Церкви и ее правды к самому применению силы! Ильин с присущей ему навязчивой идеей — рационализировать до конца все в нашей активности — не хочет ограничиться тем, что Церковь благословляет на участие в войне. Он понимает хорошо, что рост христианских сил ведет к невозможности пользоваться физическим насилием (см., напр., стр. 220— 221), но ему хочется непременно «оправдать» «временное отступление от праведности». Есть что-то отвратительное, отдающее средневековой инквизицией в тех частях книги Ильина, где он стремится доказать, что неправедность иногда тоже обязательна (стр. 190). Церковь со скор-

297

бью и любовью отпускает на войну их членов, но она никогда не может признать убийства заслугой придать ему вид морально обязательного поступка. Это есть извращение христианства, недопустимое втягивание его в самые недра неправды. Церковь молится и благословляет воина, как бы закрывая от скорби свои глаза; если же стремится втянуть ее так глубоко в стихию неправедной жизни, то это есть уже не путь конкретного христианства, а путь соблазна и искушения.

Подмен глубокой и прекрасной идеи «христолюбивого воинства» кощунственной идеей «православного меча» связан с целым рядом других аберраций в религиозном сознании Ильина, как это выступает в его книге. Я остановлюсь очень кратко лишь на его поправках Евангельскому учению о любви — они так характерны и в то же время так неверны, что на них как-то особенно ясно выступает опасная путаница, в которой пребывают иные умы.

Есть ли что-либо недоговоренное, неясное в учении о любви в Новом Завете? Если и есть, то только в том смысле, что нам трудно вместить, а тем более понять всю безмерность и высшую правду любви. Никогда не было на человеческом языке сказано ничего прекраснее того гимна любви, который сложил Ап. Павел (1 Коринф, гл. 13); чем больше вживаться и вдумываться в то, что здесь сказано, тем более ясно, что любовь Христова «превосходит разумение» (Ефес. 3, 19). Можно и должно говорить о «зрении любви», которое превосходит ясновидение духа; именно об этом зрении любви и говорит Ап. Павел в упомянутом гимне любви. Эта любовь уже не есть естественное состояние души — это есть благодатное озарение сердца, пребывающего в Церкви. От того, что мы не целиком живем в Церкви, а любовь Христова, согревающая иногда наши сердца, оказывается в жизни нашей бессильной; наше одновременное пребывание в двух мирах изнутри ограничивает в нас силы любви, а между тем это есть великая, творческая, огненная сила, которой, несмотря на все свое бунтарство, покорился когда-то наш мир.

Во внутренней жизни человека, по учению аскетов, постоянно нужна чрезвычайная «трезвость ума», чтобы быть свободным от соблазнов, подделок («прелести»), но эта трезвенность ума означает вовсе не вмешательство ума в самые озарения нашего сердца, а характеризует внутреннюю духовную установку, боязнь всякой восторженности. Не от ума идут озарения, по свидетельству всех опытных руководителей духовной жизни, а от сердца — но движения сердца не устраняют ясно-

298

го сознания, внутреннего спокойствия и сосредоточенности внимания. Самые же озарения сердца, вдохновение христианской любви в нас несут душе такой свет и такую силу, что всякие поправки нашего «малого разума» могут только затемнить перед нами эти откровения.

Ильин впадает в роковой соблазн, когда вносит в учение Евангелия о любви свои поправки и утверждает, что любовь сама по себе беспомощна, слепа и даже беспредметна. Последнее звучит для христианского уха особенно дико, когда мы знаем, что мы, по известной формуле Мальбранша, даже вещи любим в Боге. Поправок требуют наши мирские привязанности, ибо в них действительно есть много натуральной ограниченности, но христианская любовь, любовь во Христе есть главная сила и христианского разумения, и христианской жизни. Мы живем и движемся во Христе лишь в меру нашей любви ко Христу и во Христе. Есть в аскетической литературе дивный образ, созданный аввой Дорофеем, о том, что, приближаясь к Богу (как бы по радиусам — к центру), мы становимся ближе друг к другу; любовь делает прозрачным мир и людей — она есть творческая сила в самом познавательном подходе нашем к миру.

Христианство было и остается системой мистической этики, чем впрочем, вовсе не исключается и разумное начало в ней. Но христианская этика мистична в силу того, что в основу всей нашей активности, всего мироотношения она ставит Богообщение, сопребывание с Богом — оттого и конец этического пути характеризуется в христианстве как «теозис» (обожение). Но христианство не антирационально; будучи религией Логоса, оно поднимает силы разума до высочайшей степени, связывая разум со всей духовной жизнью, высшее цветение которой оно видит в любви. Зрение любви есть высшая точка Богосозерцания и мировосприятия, — а в то же время и высшая точка в моральном сознании.

Есть, однако, очень трудный и порой даже соблазнительный путь любви христианской — когда мы, движимые любовью к родине, к отдельному человеку, идем на грех, чтобы помочь родиться добру. Это движение любви никогда не может быть рационализовано — книга Ильина есть лучшее доказательство этого, — но мы всегда ощущаем торжество любви на этом пути как проявление ее высшей правды. Участие в войне, заполняющее душу невыносимой мукой и болью, может держаться как раз только на подвиге любви — когда люди идут на грех, как бы разлучаются со Христом, как на это, в великой скорби о

299

своем народе, готов был Ап. Павел (Рим, 9, 13), чтобы помочь родине, близким. Для христианского сердца невозможно иначе принять участие в войне, но это есть вдохновение любви, жертвенный подвиг, а не рационально построяемый принцип. Заменять это движение любви философией «сопротивления злу силой» это значит ничего не понять во всей таинственной жизни правде любви в нас, это значит уйти от христианства.

Книга Ильина заключает в себе именно уход от христианства, ткач от него. Я не хочу судить Ильина, дело идет совсем не об этом, но необходима в этих основных, предельных вопросах чрезвычайная ясность. Если христианство приемлет мир, приемлет куль-государство, если ценит оно натуральное движение к добру правде и своим благословением и молитвами укрепляет силы натурального добра, то оно никогда не может быть понято как оправдание мира в его неправде. Участие в жизни мира всегда останется христианина крестом; бремя мира становится легко и иго его становится благом — но лишь через силу любви, дающей возможность в порыве самопожертвования принять тяжесть неправды. Но всегда и во всем сохраняет христианский взор непобедимое сознание вечной правды, несоизмеримой с действительностью — и это сознание охраняет его от натурализма: христианство космично, но не натуралистично. Вот почему приятие правды мира сего в такой форме, как это делает Ильин, не случайно заканчивается кощунственной идеей «православного меча»: тот самый грех, который сказался во внесении поправок к Евангельскому учению о любви, привел к тому, что высочайшее проявление любви, как мы его видим в подвиге «христолюбивого воина», оказалось соблазном и дало повод к отказу от христианского взгляда на участие наше в жизни мира.

Было бы, однако, ошибкой думать, что единственным источником духовной аберрации, сказавшейся в книге Ильина, является ее «просвещенство», внесение узкого и обедняющего рационализма в тайну нашего пребывания в мире как христиан. Да, конечно, если бы Ильин с достаточной силой развил приятие мира, космические идеи Православия, показал бы невозможность уклониться от участия в исторической жизни, в государственной деятельности, подчеркнул бы всю высоту подвига любви в тех, кто, неся образ Христа в душе, будучи подлинно «христолюбивым воином», берет вольно грех участия в войне, — его книга не только заключала бы в себе «религиозную мудрость Православия», но достаточно обрисовала бы и «государственную мудрость» его. Православие никогда не смешива-

300

ло натурального и благодатного, фактического и идеального, всегда ощущало духовное ущербление в погружении в мир, но движимое любовью к миру и заботой о нем, оно шло в мир, обращало свои молитвы и благословение к нему и тем и проявляло свою огромную зиждительную силу, обнаруживало свою «государственную мудрость». Но Ильину этого мало — и не ему одному. С новой силой в различных кругах русской интеллигенции, возвращающейся к Церкви, встает соблазн христианского натурализма, стремление смешать временное с вечным, натуральное с благодатным, национальное со вселенским. В чем причина этого? Если мы поймем это многое станет ясно во внутренней диалектике духовного роста русской интеллигенции. В русской душе в настоящее время с особой силой пробуждается чувство Церкви, сознание ее правды, вдохновенный замысел пересоздания всей культуры в духе Церкви. Но надо помнить, что не менее сильно, а часто еще глубже и пламеннее расцветает в нас ныне любовь к родине, страстная жажда отдать себя целиком для ее исцеления: этот национальный эрос, эта безграничная любовь к родине заполняют душу, томят ее еще сильнее и влиятельнее, чем религиозное возрождение души. «Белая идея» хотя и искаженная во многом впоследствии, в существе своем была первоначально связана именно с этой действительностью — ибо, с одной стороны, в ней уже зазвучал религиозный императив отдать себя для борьбы со злом, для жертвенного исповедничества, для перестройки всей жизни на началах подлинной правды, в духе христианства. Этот религиозный мотив был очень силен в белом движении, определяя его действенный энтузиазм, его духовную значительность: для огромного числа участников белого движения оно было священным. Отвергать или умалять это было бы близоруко или постыдно. Но рядом с этим были и иные мотивы в белом движении, тоже глубокие и ценные, но уже всецело идущие от эпохи, от наших дней: чувство национальной скорби и обиды, героическая воля к оздоровлению русской жизни, мужественная борьба с насильниками. Как раз в этой плоскости и стало возможно последующее искажение «белой идеи»... Скорбь о родине внутренне близка религиозной стихии души, но она есть совершенно натуральное движение, не просветленное и часто не хотящее быть просветленным со стороны религии. И вот часто за последнее время приходится встречаться с таким сплетением двух разнородных движений, при котором фактически главная роль принадлежит горячему национальному чувству, а религиозные силы

301

души утилизируются в целях, выдвигаемых национальным чувством. Происходит перестановка в иерархии ценностей, и на этой почве повторяется то, что не раз уже было в истории — вместо того чтобы искать в религиозной сфере освящающую и просветляющую силу, национальное чувство становится primum movens, неизбежно, конечно, приводя или к искажению религиозного сознания, или к обеднению религиозной жизни.

«Белая идея», конечно, глубже и значительнее «белого движения». Перед лицом того безудержного буйства, тех ужасов, которые заполнили русскую жизнь, в русской душе выросла глубокая религиозная потребность смелого и открытого исповедничества — и отсюда выросло и окрепло и новое мироотношение и жажда служить тому, что священно, что связано с Абсолютным, Вечным. Так вновь «белой идее» зазвенел давний мотив русских религиозных исканий — замысел религиозной культуры, идея освящения жизни. «Белая идея» как религиозный императив для тех, кто пережил «русский опыт» была единственным исходом, как путь жертвенного, религиозного служения добру. Но в таком случае должен быть признан примат религиозного начала, в свете которого должно быть все пересмотрено и просветлено. Ильин и те, кто разделяет его позицию его духовную установку, как раз не хотят примата религиозного начала — они его боятся, ибо чувствуют, что должна еще произойти перестановка в иерархии ценностей. Не отсюда ли поправки Ильина к учению Евангелия о любви? Не отсюда ли попытка придать священный смысл тому, что признается религиозным сознанием неправдой?

Я не хочу отрицать всей глубокой трагичности сложившегося положения. Перед лицом открытого, торжествующего зла, попирающего нагло и беспрепятственно все ценности, все святое и доброе, в душе закипает глубочайшая ненависть, встает чувство глубокой безусловной непримиримости ко злу — и есть что-то священное в этом самом движении души, есть такая правда в этой непримиримости, которая живо и непосредственно ощущается вне всяких инстанций. Но священное в этой непримиримости, святое в гневе и ненависти еще должно пройти через очищение и молитву, еще должно услышать тихий зов Церкви к любви. Острое непримиренчество и правда Христовой любви с трудом могут ужиться одно с другим — и в последней не только смягчается непримиренческая установка, но даже по-новому раскрывается и сама святыня гнева против зла. Вот это предчувствие возможного «расслабления» святого гнева и заставляет тех, кто чувствует, что в неприми-

302

римости к реальному и торжествующему злу есть не только правда и нечто святое, но что на этом вообще держится весь возможный процесс оздоровления нашей родины, — сознание всего этого заставляет уклониться от примата религиозного сознания или приспособить (как это делает Ильин) самые идеи христианства к оправданию и освящению их порыва к борьбе со злом.

И еще здесь есть одно. Если книга Ильина написана на тему о борьбе со злом, то по существу она могла бы принять примат религиозной точки зрения при общей постановке вопроса, но она не может одного принять — примиренчества по отношению к большевизму. Даже одна принципиальная допустимость этого («любите врагов наших»...) волнует и мучит тех, в душе кого порыв к борьбе с большевиками встает как самое глубокое и праведное, как подлинная и несравнимая святыня — ибо в ней они подымаются до высокой жертвенности, идут часто на мученичество. Здесь мы касаемся самого заветного, самого существенного пункта в психологии белого движения — не поняв которого мы не отдадим себе отчета во всей трагической сложности положения.

Да, согласимся с этим настроением безусловной непримиримости, поклонимся ему и скажем, что в нем дана подлинная святыня от которой многое святится ныне в русской душе. Непримиренчество по отношению к тем, кто цинично и дерзко отверг всякую мораль и всякую святыню, и именно в наши постыдные дни всеобщего оппортунизма и самого отвратительного заигрывания с носителями зла — есть подвиг и правда, есть то, чем одним уже святится наша душа. Но должно ли это — глубокое и высоко ценное наше настроение бояться примата религиозной правды, должно ли оно требовать той идеологии, которую ставит Ильин или другие вслед за ним? Та святыня, которая зажигается в нашей душе в непримиренчестве, не только не тонет в общей правде христианства, но сама есть проявление в нас этой правды его! Непримиренчество есть выражение того, что мы веруем в Добро, в начало любви и потому никогда и ни за что не примиримся с тем попранием всего святого, которое входит в программу насильников. Однако это непримиренчество все же не есть высшая и последняя правда — оно должно быть восполнено сознанием того, что подлинная победа над злом дана только любви. Свержение власти насильников необходимо для того, чтобы устранить самый источник зла — и Церковь часто благословляет тех, кто идет на это; но из этого вовсе не следует никаких идеологических пе-

303

ремещений в общих основах христианства. Война против тех, кто разрушает, планомерно и систематически уничтожает все святое и безусловное, имеет совершенно бесспорный священный характер, но от этого нельзя никоим образом прийти к идее «православного меча», нет просто надобности в этой идее. Ее и не было в белом движении (эту формулу теперь лишь придумал Ильин), хотя глубоко и остро было чувство религиозной ответственности. Религиозное сознание подымало до жертвенности решимость восстать против зла, и то, что для этого нужно было прибегнуть к мечу, встать на путь гражданской войны — это было уже не от религии, а от истории, это было не раскрытием религиозного долга, а трагическим его осложнением. Был меч, была гражданская война, благословленная Церковью, но не было «православного меча»...

Столь же мало уместна, столь же глубоко чужда православному духу та казуистическая работа, которую проделывает Ильин в своей иге стараясь доказать, что логика борьбы со злом ведет к употреблению насилия. Пусть так — но при чем же тут христианство и мудрость Православия»? Это есть логика «натурального» бытия, жесткой и темной нашей действительности, хотя, впрочем, и здесь все так рационально и рационализуемо, как это думает Ильин. Но не будем спорить сейчас об этом и согласимся даже, что он решительно прав в своей диалектически изощренной казуистике. Однако из этого вовсе не следует, что «логичное» само по себе и религиозно оправдано. То, что логично, натурально, что даже может быть названо «разумным», то еще не освящено и не оправдано религиозно, а наоборот — как раз нуждается в религиозном осмысливании.

И странно подумать, что, увлекаясь защитой противления злу, Ильин забыл, «какого мы духа», забыл, к чему призывал нас Христос. О, конечно, учение Христа о любви не может быть подменено сентиментальной жалостливостью, жаждой устранить все страдания и т. п. Здесь прав Ильин, хотя в словах его — после всего, что превосходно и исчерпывающе писал об этом Влад. Соловьев,— нет ничего нового. Но Ильин забыл и просмотрел у Толстого, которого он так настойчиво критикует, то, что нельзя не ценить у него, что есть у самого Ильина. Нечувствие этой стороны у Толстого делает Ильина особенно далеким от того, что есть ценного вообще в истории русской интеллигенции,— от глубокой религиозной жажды принять учение Христа как путь жизни, а не как отдаленный

304

идеал. Христианство в итоге разнообразных исторических условий для многих стало просто утопией, системой идеальных, но мало приложимых к жизни идеалов, которые, правда, светят нам в жизни, но не могут быть признаны за основы в построении культуры. Толстой страстно боролся с этим превращением христианства в утопизм, в некоторую декоративную, безжизненную систему — и в этом огромная, забытая и малооцененная заслуга Толстого в положительной истории русского религиозного возрождения. Толстой много думал в религиозной области, и в частности, его учение о непротивлении злу было всегда очень слабо и невлиятельно, если же оно импонировало и привлекало, то как раз той драгоценной своей чертой, которую мы отметили выше. Максимализм и радикализм Толстого вполне отвечают духу Христова учения, поскольку заповеди Христовы есть путь жизни, а не некие утопические, идеальные задачи. О жизни, построенной на началах христианства, думал Толстой — и здесь он вместе со всей русской мыслью, думаю, даже вместе с мыслью всего христианского мира шел к тому, что ныне для всех нас есть основная идея: надо жизнь строить в духе Христовом, надо в жизнь переносить принципы Его учения. Толстой, конечно, упрощал для себя проблему: борясь с превращением государства в утопию, защищая жизненность учения Христова, Толстой, видя всю двусмысленность исторического натурального бытия, гнушался им Он отверг семью и государство, суд и войну, науку и искусство, чтобы остаться свободным от того дурного, что в них заключено, и оттого проблема зла вся была для него связана с уклонением от мира. Здесь Толстой оказался чужд историческому христианству, чужд остался и русской религиозной мысли с ее глубоким космизмом. Но когда мы читаем у Ильина его рассуждения, то такое принятие мира и его логики не только мало переносимо, но часто прямо отвратительно. Пребывание в мире и естественно, и христиански разумно но это пребывание в мире не должно быть превращаемо в оправдание его неправды. И снова, снова возникает у читателя вопрос — для чего написал свою книгу Ильин? Какие мотивы определили собой сосредоточение его на этой теме?

Дело идет не о «чтении в сердцах» — дело идет об уяснении идеологических путей, по которым идет наше поколение. «Белая идея» часто искажается, еще чаще эксплуатируется — и это только исторически обесценивает и обессиливает ее. Этого не понимают преданные, но часто близорукие и даже слепые ее защитники, не замечают того, что белая идея шире, глубже и

305

значительнее белого движения, что ее смысл не исчерпывается тем, что было сделано во имя ее.

Мне кажется сейчас, что в русской интеллигенции происходит ряд очень сложных духовных сдвигов, но в силу недостаточной подготовленности к этому духовному перелому в духовном самосознании интеллигенции часто происходят весьма опасные и даже роковые смещения. То, что глубоко врезалось в сердца и написано в нас огненными письменами, смешивается с тем, что не только далеко от духовных наших движений, но просто есть следствие бытового потрясения, житейских невзгод, что диктуется скорбью о прошлом, мстительным желанием «покарать» и т. п. Глубокое и мелкое, светлое и темное, Христово и натуральное — все это одновременно подымается из глубины нашего сердца и потому требует еще внутреннего духовного расчленения, требует духовной ясности, чтобы дать ценный плод.

В книге Ильина так ясно чувствуется эта нерасчлененность глубокого и темного. Если отбросить чрезвычайно мешающую патетичность речи, то нельзя не сознаться, что в книге много подлинного, религиозного. Только религиозное в ней — дохристианское: одной лишь жертвенной верности, только мужества и подвига требует Ильин во имя Господа, еще не дойдя до того, что правда о любви шире, полнее и продуктивнее, чем правда о долге. Любовь опасна и жутка для него; он постоянно ограничивает ее «духовностью», и поскольку дело идет о «трезвенности ума» и мудрости, он, конечно, прав, но поскольку дело идет о такой рациональной казуистике, образцы которой он сам дал в своей книге, он глубоко неправ. Любовь не есть только жалость, это есть духовное зрение и духовная отдача себя тому, что мы любим; любовь есть сила. Правда, одной этой силой не может быть устроен мир — это христианство всегда сознавало, воспринимая мир во всей его фактической неправде. Но любовь остается все же силой для Церкви — единственной силой. Для нас, пребывающих в мире, неизбежно использование и сил самого мира, но оставаясь христианами, мы должны нести начало освящения в это творение жизни силами мира. Таков религиозный императив эпохи, выражающий и скорбные итоги «секуляризации» мира от Церкви, и духовное одичание мира, предоставленного самому себе. Но все это глубокое и плодотворное движение, требующее пересмотра всей системы культуры, вовсе не стоит в противоречии с глубочайшими устремлениями русской интеллигенции. То, чего искала русская мысль, в разных ее течениях,— и у Герцена, и у Михайловско-

306

го и др. наших позитивистов, а тем более у религиозных мыслителей — была идея целостной, т. е. религиозной, а следовательно, освященной культуры. Освящение мира, т. е. приятие его и насаждение в нем начал правды, соединение правды факта с правдой идеала — это и есть страница из того мироприемлющего, космического понимания христианства, которое в такой полноте и ясности заключает в себе Православие. Защитники «белой идеи» нередко воображают себя единственными носителями того здорового начала, которое нужно русской жизни, не зная того, что они входят в состав огромного религиозного потока, который давно уже существует в русской жизни. Отделять себя или выделять из связи с другими — неверно и бесплодно. Приблизилась пора великого религиозного синтеза, который не должен отбрасывать русской интеллигенции, ее прошлого, ее исканий и даже заблуждений — и не потому, что этот синтез найдет в себе силу прощения и забвения, а потому, что он должен вобрать в себя правду, какая была в интеллигенции. Замутненность религиозного сознания русской интеллигенции не должна закрывать глаза на религиозные ее силы и устремления, на религиозный смысл ее исканий. Надо смело сказать и то, что пора преодолеть психологический отход от тех идей, какими жила русская интеллигенция — от идей свободы и народолюбства, демократии и либерализма. Эти идеи заключают в себе хотя и неполную, но великую правду, которая должна быть раскрыта в грядущем религиозном синтезе. Предстоит отчасти вернуться, а отчасти предстоит еще строить религиозное мировоззрение, без которого невозможно построение религиозной культуры. Но на этом пути надо особенно бережно относиться к тому, чтобы не впасть ни в акосмизм, в гнушение миром, ни в натурализм — в смешение натурального и благодатного, национального и вселенского. Православие должно войти освящающей и преображающей силой в систему культуры, но да хранит вас Господь от всего того, что искажает подлинную мудрость Православия и подменяет его в понятном, но роковом ослеплении, правдой мира сего.

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.