13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

Автор:Макарий (Оксиюк), митрополит

Макарий (Оксиюк), митр. Эсхатология св. Григория Нисского

Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.

Оглавление размещено в начале.

Μ. Ф. Оксиюк.

ЭСХАТОЛОГИЯ

СВ. ГРИГОРИЯ НИССКОГО

Историко-догматическое исследование.

Киев 1914.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Общее определение предмета исследования в связи с историческим очерком литературы о св. Григории Нисском и его учении. Специальное определение предмета, задачи, метода и составных частей исследования. Источники исследования. Замечания о подлинности некоторых сочинений св. Григория Нисского I—XX

Вступительная часть.

Раскрытие эсхатологических истин в древнегреческой христианской литературе до времени св. Григория Нисского.

I Эсхатология апостольских мужей.

I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 1 — 10

1. Ὁ αἰὼν ὁ ἐρχόμενος 1 — 4

2. Учение о будущей участи людей 4 — 10

A. Участь праведников па том свете 5 —8

B. Участь грешников на том свете 8 — 10

II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 11 — 19

1. Учение о втором пришествии Христа 11 — 14

2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 14 — 16

3. Учение о всеобщем суде 16 — 18

4. Учение о конечной судьбе мира 18 — 19

II. Эсхатология христианских апологетов II-го века.

I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 20— 31

1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души 20— 24

2. Учение о будущей участи людей 24— 31

A. Участь праведников на том свете 24— 28

B. Участь грешников на том свете 28— 31

II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 31— 52

1. Учение о втором пришествии Христа 31— 35

2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 35—47

3. Учение о всеобщем суде 47— 51

4. Учение о конечной судьбе мира 51— 52

III. Эсхатология св. Иринея Лионского.

I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 53— 62

1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души 53— 55

2. Участь души непосредственно после смерти человека. 55— 62

II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 62— 83

1. Учение о втором пришествии Христа 62— 68

2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 68— 73

3. Земное царство Христа 73— 78

4. Учение о всеобщем суде 78— 82

5. Учение о конечной судьбе мира 82— 83

ІV. Эсхатология св. Ипполита Римского.

I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 84 — 93

1. Эсхатологическое учение о телесной смерти, бессмертии души и ее участи на том свете 84— 93

II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 94 -105

1. Учение о втором пришествии Христа 94— 99

2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 99—102

3. Учение о всеобщем суде 102—103

4. Учение о конечной судьбе мира 103—105

V. Эсхатология Климента Александрийского.

I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 106—116

1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души 106—107

2. Учение о будущей участи людей 107—116

A. Участь праведников на том свете 107—113

B. Участь грешников на том свете 113—116

II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 116—120

Второе пришествие Христа (117). Всеобщее воскресение мертвых (117—118). Всеобщий суд (118—119). Конечная судьба мира вообще (119—120)

I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 121—153

1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души 121—124

2 Участь души непосредственно после смерти человека 124—126

3. Определение потусторонних мест пребывания человеческих душ 126—131

4. Учение о небесном блаженстве 131—141

5. Учение об адских мучениях 142—153

II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 153—193

1. Учение о втором пришествии Христа и опровержение хилиазма 154—162

2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 162—171

3. Учение о конечной судьбе мира 171—180

4. Учение о всеобщем суде 180—184

5. Учение о всеобщем апокатастасисе 184—183

Последователи и противники эсхатологических воззрений Оригена 193—196

VІІ. Эсхатология св. Мефодия Олимпского

I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 197—203

1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души 197—199

2. Учение о будущей участи людей 199—203

II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 203—216

1. Учение о втором пришествии и земном царстве Христа 203—205

2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 206 — 215

Всеобщий суд (215).

3. Учение о конечной судьбе мира 216

Уяснение некоторых деталей притчи о богатом и Лазаре (217 — 218). Второе пришествие Христа (218—219). Всеобщее воскресение мертвых (219—222).

IX. Эсхатология св. Василия Великаго.

I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 223—227

1. Эсхатологическое учение о телесной смерти, бессмертии души и ее участи на том свете 223—227

II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 227—237

1. Учение о втором пришествии Христа 227—229

2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 229—230

3. Учение о всеобщем суде и его следствиях 230—237

4. Конечная судьба мира вообще (237).

X. Эсхатология св. Григория Богослова.

I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности. 238—246

1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души 238—240

2. Участь души непосредственно после смерти человека. 242—244

A. Участь праведников на том свете 242—244

B. Участь грешников на том свете 244—246

II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 247—255

1. Учение о втором пришествии Христа и всеобщем воскресении мертвых 217—248

2. Учение о всеобщем суде и его следствиях 248—254

3. Конечная судьба мира вообще (254—255).

— Заключение к вступительной части: общий ход раскрытия эсхатологических истин в греческой церковной литературе I — IV вв. и место, занимаемое св. Григорием Нисским в истории эсхатологии 255—257

Учение св. Григория Нисского о конечной

судьбе каждого человека в отдельности.

Эсхатологическое учение о телесной смерти.

1. Сущность и физические проявления телесной смерти 258—263

2. Бессмертие души 263—279

3. Всеобщность телесной смерти 279—281

4. Ὁθάνατοςεὐεργεσία 281 — 290

Участь души непосредственно после смерти человека.

1. Пребывание души при элементах ее разложившегося тела. 291—300

2. Опровержение учения о переселении душ 300—303

3. Воздаяние после смерти человека 303—308

Определение потусторонних мест и состояний человеческих душ.

1. «Первое» или «воздушное» небо 310—311

2. «Второе» или «звездное» небо и «небесное царство» 311—315

3. «Третье небо» или «рай» и «небесная земля» 315—320

4. «Лоно Патриарха» или «недра Авраама» 320—322

5. Представление св. Григория об аде 323—328

Учение о небесном блаженстве.

1 Участники небесного блаженства 329—332

2. Сущность небесного блаженства 332—344

3. Развитие небесного блаженства в бесконечность 344—351

4. Разные степени небесного блаженства 351—355

Учение об адских мучениях.

1. Субъект адских мучений 356—361

2. Сущность адских мучений 361—367

3. Адские мучения— ἰατραεία καὶ θεραπεία 368—375,

4. Разные степени интенсивности и продолжительности адских мучений 375—380

5. Временный характер адских мучений 380—389

Учение св. Григория Нисского о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще.

Учение о втором пришествии Христа.

Время второго пришествия Христа (390—891). Второе пришествие Христа-факт будущего (391—392). Изображение второго пришествия Христа (392—396). Цель второго пришествия Христа (396).

Учение о всеобщем воскресении мертвых.

1. Время всеобщего воскресения мертвых 397—399

2. Сущность всеобщего воскресения мертвых 399—404

3. Доказательства возможности всеобщего воскресения мертвых 404—419

A. Естественные основания возможности всеобщего воскресения мертвых 405—416

B. Сверхъестественные основания возможности всеобщего воскресения мертвых 416—419

4. Доказательства действительности всеобщего воскресения мертвых 419—434

A. Свидетельства Св. Писания о действительности воскресения мертвых 420—425

B. Свидетельства истории домостроительства нашего спасения о действительности воскресения мертвых. 425—434

5. Всеобщность воскресения мертвых. 434—435

6. Тожество воскресших тел с настоящими 435—449

7. Действие всеобщего воскресения мертвых 449—469

А.—на тело 449—468

и В.—на душу 468—469

8. Двоякое воскресение мертвых и его порядок. 469—470

Учение о всеобщем суде.

Время всеобщего суда (471).

1. Судья всеобщего суда 471—474

2. Объект всеобщего суда 474—480

3. Изображение всеобщего суда 480

4. События, следующие непосредственно после всеобщего суда 486-490

5. Этическое значение учения о всеобщем суде 490—492

Учение о конечной судьбе мира.

1. Время кончины мира и ее возможность 493—495

2. Обновление мира 495—497

3. Открытие царства славы 597—501

Учение о всеобщем апокатастасисе.

1. Сущность учения о всеобщем апокатастасисе 502—507

2. Доказательства учения о всеобщем апокатастасисе 507—542

A. Метафизические основания учения о всеобщем апокатастасисе 507—516

B. Психологические основания учения о всеобщем апокатастасисе 516—522

C. Телеологические основания учения о всеобщем апокатастасисе 522—524

Д. Искупление — основание для учения о всеобщем апокатастасисе 525—527

Е. Свидетельства Св. Писания—основание для учения о всеобщем апокатастасисе 527—542

3. Ἀποκατάστασις всех людей 542—545

4. Ἀποκατάστασις злых духов 545—559

Раскрытие эсхатологических истин в древне - греческой христианской литературе от времени св. Григория Нисского до V-го вселенского собора.

I. Эсхатология св. Епифания Кипрского.

1. Эсхатологическое учение о телесной смерти 594—597

2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 597—605

Замечание относительно воззрения св. Епифания на участь воскресших людей (605). Учение о конечной судьбе мира вообще (605).

II. Эсхатология св. Иоанна Златоуста.

I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 607—612

1. Эсхатологическое учение о телесной смерти, бессмертии души и ее участи на том свете 607—612

II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мири вообще. 612—631

1. Учение о втором пришествии Христа 612—618

2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 618—624

3. Учение о всеобщем суде и его следствиях 624—631

III. Эсхатология бл. Феодорита Кирского.

1. Учение о втором пришествии Христа. 632—636

2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 636—638

3. Учение о всеобщем суде и его следствиях 638—641

Замечание о будущем преобразовании мира (641). Замечание об особенностях эсхатологии бл. Феодорита (642).

IV. Эсхатология Энея Газского 643-647

Судьба идеи апокатастасиса во время оригенистических споров 647—649

Предисловие

Эсхатологическая проблема занимает далеко не случайное и не последнее место в христианском миропонимании. Напротив, эсхатологические истины принадлежат к числу основных истин христианского вероучения. Это ясно следует из того обстоятельства, что развитие теологии в истории христианской церкви началось с эсхатологии. Эсхатологические истины св. апостол Павел ставит на одинаковой высоте с учением о «крещении и возложении рук». В своем послании к евреям он пишет: «оставивши начатки учения Христова, поспешите к совершенству и не станете снова полагать основание... учению о крещениях, о возложении руке, о воскресении мертвых и о суде вечном» (6, 1. 2). Поэтому-то, несомненно, в изысканиях, относящихся к будущему, к последним судьбам человечества и всего мира вообще, Священное Писание не видит простой праздной пытливости, а наоборот, там и сям оно даже поощряет эти изыскания, приглашая к занятию пророческим словом. Так, св. апостол Петр, обращаясь к христианам, говорит: «ты имеете вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнете рассветать день и не взойдете утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Петр. 1, 19). А св. апостол и евангелист Иоанн Богослов считает счастливыми читающих и слушающих написанный им Апокалипсис, т. е. откровение о бу-

I

II

дущих судьбах церкви Христовой и всего мира. Блажен,—говорит он,—читающий и слушающие слови пророчества сею и соблюдающие написанное в нем (Ап. 1, 3). Потому-то и отцы церкви никогда не чуждались эсхатологических исследований. Более того, они признавали за ними важное практическое значение, так как эсхатологические убеждения действуют определяющим образом на наше нравственное поведение. Не удивительна, поэтому, та настойчивость у некоторых из свв. отцов, с какой они рекомендуют эсхатологические изыскания. Для иллюстрации последней мысли достаточно указать на св. Ефрема Сирина, который пишет: «не переставай испытывать Божественные Писания, не переставай вопрошать матерь свою—церковь, когда придет желанный Жених, расспрашивай и разведывай и знамения Его пришествия, потому что Судия не замедлит. Не переставай вопрошать, пока в точности не узнаешь; не переставай прибегать к помощи знающих об этом в точности» 1). Таким образом, ясно, что эсхатология в составе христианского миропонимания занимает место одной из основных догматических истин. Отсюда, если эсхатологическая проблема занимает одно из основных мест в общей сумме христианского знания, то нет ничего удивительного в том, что предметом предлагаемого исследования является эсхатология св. Григория Нисского, который в данной области христианского богословия дал одну из наиболее полных систем философского направления, являясь при этом лучшим и наиболее умеренным выразителем идеи всеобщего апокатастасиса.

Св. Григорий Нисский, восточный богослов-философ ІV-го века, стал предметом довольно обстоятельного изучения как со стороны западных ученых, так и рус-

1) Творения св. Ефрема Сирина (Сергиев Посад 1897) изд. 4, ч. IΙΙ, стр. 150.

III

ских особенно с прошлого, XIX-го столетия. Кроме разного рода общих курсов по патрологии, по истории догматов и по общей церковной истории, в которых отводится известное место сведениям о личности св. Григория и его воззрениях, можно указать в западной и русской литературе целый рад появившихся от начала прошлого столетия специальных исследований о нем и его учении. Чтобы наше данное утверждение на показалось голословным, мы перечислим здесь те сочинения, которые написаны учеными исследователями относительно самого св. Григория и особенно относительно его воззрений. Таковы на языках:

а) иностранных, главным образом, на немецком:

1) I. Rupp, Gregors , des Bischofs von Nyssa , Leben und Meinungen , Leipzig 1834.

2) St. P. Heyns, Disputatio historico-theologica de Gregorio Nyseeno, Lugduni Batavorum 1835.

3) E. G. Moeller, Gregorii Nysseni doctrinam de hominis natura et illustravit et cum Origeniana comparavit, Halae 1854.

4) I. N. Stigler, Die Psychologie des hl. Gregor von Nyssa systematisch dargestellt, Regensbusg 1857.

5) L. Kleinheidt, S. Gregorii episc. Nysseni doctrina de angelis, Fribnrgi Brisg. 1860.

б) Bouëdron, Doctrines psychologiques de saint Grégoire de Nysse, Nantes 1861.

7) H. Weiss, Die grossen Kappadocier Basilius, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa als Exegeten, Braunsberg 1872.

8) G. Herrmann, Gregorii Nysseni sententiae de salute adipiscenda, Halae 1875.

9) 1. C. Berga des, Ἡ περὶ τοῦ σύμπαντος καὶ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου διδασκαλία Γρηγορίου τῆς Νύσσης, Thessalonicae 1876.

10) A. Μ. Akylas, Ἡ περὶ ἀθανασἑας τῆς ψυχῆς δόξα τοῦ Πλάτωνος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν Γρηγορίου τοῦ Νύσσης, Athaenis 1888.

IV

11) А. Krampf, Der Urzustand des Menschen nach der Lehre des hl. Gregor von Nyssa. Eine dogmatisch patristische Studie, Wörzbnrg 1889.

12) Fr. Eilt, Des hl. Gregor von Nyssa Lehre vom Menschen systematisch dargestellt, Köln 1890.

13) I. Bauer, Die Trostreden des Gregorios von Nyssa in ihrem Verhältnis zur antiken Rhetorik, Marburg 1892.

14) W. Meyer, Die Gotteslehre des Gregor von Nyssa. Eine philosophische Studie aus der Zeit der Patristik, Leipzig 1894.

15) Fr. Diekamp, Die Gotteslehre des hl. Gregor von Nyssa. Ein Beitrag zur Dogmengeschichte der patristischen Zeit. Erster Theil, Münster 1896.

16) Fr. Preger, Die Grundlagen der Ethik bei Gregor von Nyssa, Würzburg 1897.

17) A. Reiche, Die künstlerischen Elemente in der Weltunt Lebeneanschanung des Gregor von Nyssa. Ein Beitrag zur Philosophie der Patristik, Iena 1897.

18) W. Votiert, Die Lehre Gregors von Nyssa vom Guten und Bösen und von der schliesslichen Ueberwindung des Bösen, Leipzig 1897.

19) Dr. Loofs, Gregor von Nyssa y A. Hauchs, Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche (Leipzig 1899) Bd. VII, S. 146—153.

20) E. Michaud, St Grégoire de Nysse et 1’Apocatastase: Revue internat, de Théol. 10, 1902, 37—52.

21) K. Weiss, Die Erziehungslehre der drei Kappadozier. Ein Beitrag zur patristischen Pädagogik, Freiburg i. Br. 1903 (Strasebnrger theol. Studien 5, 3—4).

22) 7. B. Aufhauser, Die Heilslehre des hl. Gregor von Nyssa, München 1910 1).

1) Кроме указанных сочинений, о св. Григории Нисском или его учении можно читать в следующих трудах, имеющих, большей частью, самое малое, только косвенное отношение к нашей работе:

V

и b) на руссском:

23) (Арх. Порфирий), Св. Григорий Нисский: Прибавления к изданию творений свв. отцов в русск. переводе 1861 г., ч. XXI, стр. 1—99.

24) А. Мартынов, Учение св. Григория, епископа Нисского, о природе человека, Москва 1886.

25) Д. Тихомиров, Св. Григорий Нисский, как моралист, Могилев 1886.

26) В. Несмелов, Догматическая система святого Григория Нисского, Казань 1887.

27) Пр. И. Скворцов, Христианское употребление философии или философия св. Григория Нисского: Труды Киевской Духовной Академии 1863 г., т. III, №№ 9—12, стр. 129—160.

28) Н. Барсов, Св. Григорий Нисский, как проповедник: Христианское Чтение 1887 г., т. II, стр. 312—347.

______________________

1) S N. Tillemont, Mémoires pour servir à Г histoire ecclésiastique 9 (éd. 2 Paris 17?4), p. 561—616. 732—744.

2) R. P. Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés ecclésiastique. T. VIII; S. Grégoire év. de Nysse, Paris 1740.

3) Prof. Al. Vincenzi, S. Gregorii Nysseni et Origenis de aeternitate poenarum in vita futura cum dogmate cathoIico concordia, Romae 1864.

4) Fr. Böhringer, Die Kirche Christi und ihre Zeugen oder die Kirchengeschichte in Biographien, 2 Aufl., Bd. VIII: Die drei Kappadozier. 2. Gregor von Nyssa, Stuttgart 1876.

5) H. Koch, Das mystische Schauen beim hl. Gregor von Nyssa; Theol. Qnartalschrift 80, 1898, S. 397—420.

6) K. Holl, Amphilochius von Ikonium in seinem Verhältnis zu den grossen Kappadoziern, Tübingen 1904, S. 196—235: .Die Theologie des Gregor von Nyssa» (die Prinzipien, die Trinitätslehre, die Christologie).

7) L. Mendier, L’influence de la seconde Sophistique sur l’œuvre de Grégoire de Nysse, Rennes 1906.

8) J. H. Srawley, St. Gregory of Nyssa on the Sinlessness of Christ: The Journal of Theol. Studies, 7, 1906, p. 434—441.

9) J. Dräseke, Zu Gregorios von Nyssa: Zeitschrift f. Kirchengeschichte 28, 1907, S. 387—400 (zu der Trinitarischen Ausführung in De orat. dom. hom. 3).

10) C. Gronau, De Basilio, Gregorio Nazianzeno Nyssenoque Platonis imitatoribus, Gottingae MCMVIII.

и 11) Fr. Diekamp, Die Wahl Gregors von Nyssa zum Metropoliten von Sebaste im Jahre 380: Theol. Quartalschrift 90, 1908, S. 384—401.

VI

и 29) Проф. И. В. Попов, Григорий Нисский: Православная богословская энциклопедия. Изд. под. редакцией проф. А. П. Лопухина. T . IV (Петроград 1903), стр. 633—6431).

Из данного перечня сочинений, написанных как относительно личности самого св. Григория Нисского, так— и это в особенности—относительно его учения, ясно видно, что мы не нашли и не имели под руками сочинения, специально посвященного изучению эсхатологии святителя Нисского. Последнее обстоятельство дает нам некоторое право надеяться, что появление специального исследования эсхатологии св. Григория не будет излишним.

Прежде чем приступить к раскрытию эсхатологии св. Григория Нисского, необходимо более точно определить предмет настоящей работы, ее задачу и метод, а также наметить ее составные части.

Чтобы определить более точно предмет настоящего исследования, мы считаем необходимым сказать несколько слов о значении понятия эсхатология. Несомненно, этим термином в его собственном смысле обозначается учение о завершительном или последнем дне настоящего существования мира и человечества, другими словами, учение о втором пришествии Христа и мировых событиях, следующих непосредственно за ним. Но так как второе пришествие Христа само по себе в будущем состоянии людей не произведет никакой существенной перемены сравнительно с тем их состоянием, в каком они бывают в момент своей телесной смерти, то, поэтому, современные ученые богословы2) под эсхатологией разумеют не только учение о последних временах мира и человечества, но и учение о последних временах

1) Некоторые другие сочинения, не вошедшие в настоящий перечень литературы, так или иначе служившие для нас в качестве пособий при написании настоящего сочинения, будут указаны в своем месте.

2) Напр., Prof. L. Atzberger, Geschichte der christlichen Eschatologie innerhalb der vornicänischen Zelt (Freiburg Im Breisgau 1896) (S. 3); Dr. I. Niederhuber, Die Eschatologie des heiligen Ambrosius (Paderborn 1907) идруг.

VII

каждого человека в отдельности, начиная их его смертью и продолжая до второго пришествия Христа, когда судьба каждого человека в отдельности сплетется с судьбами всего мира и человечества. Соответственно такому пониманию термина эсхатология, в предлагаемом исследовании мы трактуем: о 1) конечной судьбе каждого человека в отдельности и 2) конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще, по учению св. Григория Нисского.

Так как богословско-философские воззрения св. Григория Нисского, с одной стороны, в значительной степени отражают на себе характер и господствующие течения предшествующей и отчасти современной ему богословско-философской мысля, а с другой,—н сами не остались без влияния на последующее богословие, то мы рассматриваем эсхатологические воззрения святителя Нисского в возможно широкой исторической перспективе. Отсюда, задачу настоящего исследования мы полагаем, прежде всего, в систематическом изложении эсхатологии св. Григория в связи с раскрытием эсхатологических истин греческими церковными писателями до святителя Нисского 1) в время него и после него до V-го вселенского собора, когда богословская мысль получила определенную норму для решения эсхатологических вопросов. Однако, выдвигая на первый план задачу систематизации эсхатологических воззрений св. Григория, мы не оставляем без внимания и другой не менее важной задачи предлагаемой работы. В виду того, что при систематизации эсхатологических воззрений св. епископа Нисского приходится привлекать к делу такие места из его творений, которые без предварительного анализа и комментария не бывают вполне при-

1) При изложении эсхатологии греческих до-никейских писателей значительную услугу нам оказало указанное выше сочинение Prof. Е. Atzberger'a, Geschichte der christlichen Eschatologie innerhalb der vornicänischen Zeit.

VIII

годными для построения известного звена в целой стройной системе, то немаловажной задачей настоящего исследования является анализ и комментарий таких приводимых нами выражений св. отца, которые, по нашему мнению, в них имеют нужду.

Осуществляя первую задачу предлагаемого исследования, мы, пользуясь в данном случае, на наш взгляд, самым правильным методом, стараемся говорить обо всем по возможности словами св. Григория Нисского в переводе на русский язык, давая в подстрочных примечаниях,—а иногда и в тексте,—центральные места из выражений св. отца и на языке подлинника. При осуществлении второй задачи настоящего исследования, мы прибегаем в известных случаях к контексту речи св. Григория, филологическому анализу и проч.

Соответственно сказанному, настоящее сочинение состоит из четырех частей: вступительной, двух частей исследования и заключительной.

Частнее: во вступительной части, представляющей собой общий исторический фон и источники эсхатологических воззрений св. Григория Нисского, мы предлагаем систематическое изложение эсхатологии греческих предшественников и современников последнего: I—апостольских мужей, II— христианских апологетов второго века, III—св. Иринея Лионского, IV—св. Ипполита Римского, V—Климента Александрийского, VI—Оригена1), VII—св. Мефодия Олимпского, VIII—«Адамантия», IX—св. Василия Великого и Х—св. Григория Богослова.

Первая часть предлагаемого исследования распадается на пять глав. В І-й из них мы излагаем эсхатологическое учение св. Григория Нисского о телесной смерти; во

1) К эсхатологии Оригена прибавляется историческая справка о судьбе этого учения—о ближайших последователях и противниках его.

IX

ІІ-й—мы рассматриваем участь души непосредственно после смерти человека; предметом III-й—служит определение потусторонних мест пребывания душ; в ІV-й—мы предлагаем учение святителя Нисского о небесном блаженстве и, наконец, в V-й—учение об адских мучениях.

Вторая часть предлагаемого исследования также состоит из пяти глав. В І-й из них мы излагаем учение св. Григория Нисского о втором пришествии Христа: во ІІ-й— учение о всеобщем воскресении мертвых; в ІІІ-ей—учение о всеобщем суде; в ІV-й—учение о конечной судьбе мира и, наконец, в V-й учение о всеобщем апокатастасисе.

Наконец, в заключительной части, представляющей собой раскрытие эсхатологических истин греческими церковными писателями, после св. Григория Нисского с указанием предшествующих страниц, на которых излагаются взгляды этого св. отца по затрагиваемым известным позднейшим писателем вопросам, мы предлагаем систематическое изложение эсхатологии: I—св. Епифания Кипрского, II—св. Иоанна Златоуста, III—бл. Феодорита Кирского и IV—Энея Газского, а также даем историческую справку о судьбе идеи апокатастасиса в первой половине VІ-го века до осуждения ее отцами V-го вселенского собора.

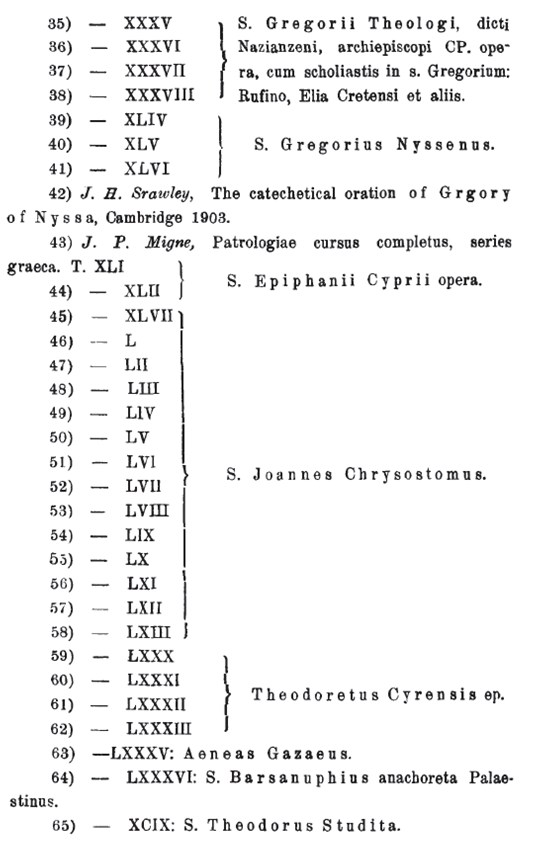

При изложении эсхатологии св. Григория Нисского, его предшественников и современников и непосредственно следующих, за ним греческих церковных писателей мы пользуемся изданием творений свв. отцов Migne ’a , за исключением тех случаев, когда имеется и нам доступно лучшее издание сочинений того или иного христианского автора. В тех же случаях, когда существует русский перевод всех или некоторых сочинений того или иного писателя, нами приводятся цитаты и выдержки и из русского перевода. Наши источники могут быть представлены в таком виде:

Х

А. Подливные тексты:

1) F. X. Funk, Die apostolischen Väter, 2-te, verbesserte Auflage, Tübingen 1906.

2) Io. Car. Th. eques de Otto, Corpus apologetarum Christianorum saeculi secundi. Iustini philosophi et martyris opera, t. I, p. 1, Ienae MDCCCLXXVI.

3) — t. I, p. 2, Ienae MDCCCLXXV II.

4) — t. II, Ienae MDCCCLXXIX.

5) E. Schwarte, Athenagorae libellus pro Christianis oratio de resurrectione cadaverum, Leipzig 1891.

6) E. Schwartz, Tatiani oratio ad Graecos, Leipzig 1888

7) I. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series graeca. T. VI: S. Theophilus Antiochenus.

8) I. P. Migne, Patrologiae cursus completus series graeca. T. VII: S. Irenaeus Lugdunensis.

9) G. N. Bonwetsch und H. Achelis, Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Erster Band, Hälfte 1. 2: Hippolytus. Exegetische und homiletische Schriften, Leipzig 1897.

10) I. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series graeca. T. X: Acta s. Hippolyti.

11) I. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series graeca T. XVI, p. 3: Philosophumena.

12) Prof. Otto Stählin, Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderten. Clemens Alexandrinus. Erster Band: Protrepticus und Paedagogus, Leipzig 1905.

13) — Zweiter Band: Stromata 1—6, Leipzig 1906.

14) — Dritter Band: Stromata 7—8, Excerpta ex Theodoto, Eclogae propheticae, Quis dives salvetur, Fragmente, Leipzig 1909.

15) J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series graeca. T. VIII: Clemens Alexandrinus.

16) Prof P. Koetschau , Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderten. Qrigenes Werke.

XI

Erster Band: Die Schrift vom Martyrium, Buch I—IV gegen Celsus, Leipzig 1899.

17) — Origenes Werke. Zweiter Band: Buch V—VIII gegen Celsus. Die Schrift vom Gehet, Leipzig 1899.

18) — Origenes Werke. Fünfte Band: De principiis, Leipzig 1913.

19) Dr. E. Klostermann, Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Origenes Werke. Dritter Band: Jeremiahomilien. Klageliederkommentar. Erklärung der Samuel—und Königsbücher, Leipzig 1901.

20) Dr. E. Preuschen, Die griechischen, christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Origenes Werke. Vierter Band: Der Johanneskommentar, Leipzig 1903.

21) J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series graeca T. XI.

-

22) — XII

23) — XIII

24) — XIV

25) — XVII

)

Origenis Adamantii opera omnia

genuina et spuria.

26) — XX : Eusebii Pamphili Caesariensis ep . opera ominia .

27) J. Pitra, Analecta sacra, t. IV, Parisiis MDCCCLXXXIII.

28) J. P. Migne, Patrolgiae cursus completus, series graeca. T. ХVIII: S. Methodius (Eubulius) ep. et martyr.

29) Prof. G. N. Donwetsch, Methodius von Olympus, I: Schriften, Erlangen und Leipzig 1891.

30) Dr. W. H. van de Sande Bakhuyzen, Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Vierter Band: Der Dialog des Adamantius Περὶ τῆς εἰς θεὸν ὀρθῆς πίσταως , Leipzig 1901.

31) J. Ρ. Migne, Patrologiae cursas completus, series graeca T. XXIX.

|

32) — XXX 33) — XXXI 34) — XXXII |

) |

S. Basilii Magni Caesariensis opera omnia, graece et latine. Alia autem opuscula, quae syriace nuper prodierunt, vide in serie latina. |

XII

XIII

66) Cl. Salmasii opera. Nili Archiep. Thessalonicensis de primata papae Bomani libro duo. De purgatorio. 1645.

67) — I. P. Migne, Patrologiae cursus comletus, series graeca T. CIII: Ph оtius patr. CP.

68) — CXLVII: Nicephorus Callistus (continuatio).

69) — CXXI: Georgius Cedrenus.

70) J. D. Mansi, Amplissima coli, concil., t. IX, Parie— Leipzig 1901.

В. Русские переводы:

1) Свящ. П. Преображенский, Писания мужей апостольских, Москва 1862.

2) Прот. П. Преображенский, Сочинения древних христианских апологетов, С.-Петербург 1895.

3) Прот. П. Преображенский, Сочинения св. Иустина Философа и Мученика, Москва 1892.

4) Прот. П. Преображенский, Сочинения с в. Иринея, епископа Лионского С.-Петербург 1900.

5) Творения с в. Ипполита, епископа Римского. Вып. I, Казань 1898.

6) Творения св. Ипполита, епископа Римского. Вып. II, Казань 1899.

7) Н. Корсунский, Строматы, творение учителя церкви Климента Александрийского, Ярославль 1892.

8) Н. Корсунский, Педагог, творение учителя церкви Климента Александрийского, Ярославль 1890.

9) Н. Корсунский, Кто из богатых спасется и Увещание к эллинам, творения Климента Александрийского, Ярославль 1888.

10) Творения Оригена, учителя Александрийского. Вып. I: О началах, Казань 1899.

11) Против Цельса, апология христианства Оригена. Перевод с греческого с введением и примечаниями проф. Л. Писарева. Часть I, Казань 1912.

XIV

12) Н. Корсунский, Увещание к мученичеству, творение учителя церкви Оригена, золотая книжка первенствующих христиан, Ярославль 1886.

13) Сочинения Евсевия Памфила. Том I, Санкт-Петербург 1858.

14) Свящ. А. Дружинин, Творения св. Дионисия Великого, епископа Александрийского, Казань 1900.

15) Св. Мефодий, епископ и мученик, отец церкви ІІІ-го века. Полное собрание его творений, переведённых с греческого под редакцией проф. Е. Ловягина, С.-Петербург 1905.

16) Творения св. Василия Великого. Часть I, Св. Троицкая Сергиева Лавра 1900;

17) — Часть II, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1900;

18) — Часть IΙΙ, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1900;

19) — Часть IV, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1901;

20) — Часть V, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1901,

21) — Часть VI, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1901;

22) — Часть VII, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1902.

23) Творения св. Григория Богослова. Часть I, Москва 1889;

24) — Часть ΙΙ, Москва 1889;

25) — Часть IΙΙ, Москва 1889;

26) — Часть IV, Москва 1889;

27) — Часть V, Москва 1889;

28) — Часть VI, Москва 1889;

29) Творения св. Григория Нисского. Часть I, Москва 1861;

30) — Часть II, Москва 1862;

31) — Часть IΙΙ, Москва 1862;

32) — Часть IV, Москва 1862;

33) — Часть V, Москва 1863;

34) — Часть VI, Москва 1864;

35) — Часть VII, Москва 1868;

XV

36) — Часть VIII, Москва 1871.

37) Творения св. Епифания Кипрского. Часть I, Москва 1863;

38) — Часть II, Москва 1864;

39) — Часть IΙΙ, Москва 1872:

40) — Часть IV, Москва 1880;

41) — Часть V, Москва 1882;

42) Творения св. Иоанна Златоуста. T . I, кн. 1, С.-Петербург 1895,

43) — T . II, кн. 1, С.-Петербург 1896.

44) — T . II, кн. 2, С.-Петербург 1896;

45) — Т. IΙΙ, кн. 2, С.-Петербург 1897;

46) — T . IV, кн. 1, С.-Петербург 1898;

47) — T . IV, кн. 2, С.-Петербург 1898;

48) — T . V, кн. 1, С.-Петербург 1899;

49) — T . VI, кн. 2, С.-Петербург 1900.

50) — T . VII, кн. 1, С.-Петербург 1901;

51) — T . VII, кн. 2. С.-Петербург 1901;

52) — Т. VIII, кн. 1, С.-Петербург 1902;

53) — T . IX, кн. 1, С.-Петербург 1903;

54) — T . IX, кн. 2, С.-Петербург 1903;

55) — T . X, кн. 1, С.-Петербург 1904;

56) — T . X, кн. 2, С.-Петербург 1904;

57) — T . XI, кн. 1, С.-Петербург 1905;

58) — T . XI, кн. 2, С.-Петербург 1905;

59) — T . XII, кн. 1, С.-Петербург 1906.

60) Творения бл. Феодорита Кирского. Часть I, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1905;

61) — Часть IV, Сергиев Посад 1906;

62) — Часть V, Сергиев Посад 1907;

63) — Часть VI, Москва 1859;

64) — Часть VII, Москва 1861;

65) — Часть VIII, Сергиев Посад 1908.

68) Деяния вселенских соборов. T . V, изд. 3, Казань 1889.

XVI

67) Преподобных отцов Варсонофия и Иоанна руководство к духовной жизни. Москва, 1855.

68) Творения преп. Феодора Студита. Часть II, С.-Петербург 1867.

В предлагаемом исследовании приводятся соответствующие цитаты и выдержки из следующих сочинений св. Григория Нисского: 1) De anima et resurrectione, 2) De hominis opificio, 3) Oratio catechetica magna, 4) De infantibus qui praemature abripiuntur, 6) De Meletio episcopo, 7) In funere Pulcheriae, 8) In funere Placillae imp., 9. 10. 11) In Christi Resnrrectionem orat. I, III и IV, 12) In illud: Quando sibi subjecerit omnia, tunc ipse quoque filius subjicietur ei qui sibi subjecit omnia (l Cor. XV,28sqq.), 13) Adversus eos qui baptismum differunt, 14) De vita Moysis, 15) In psalmorum inscriptiones, 16)InEcelesiasten Solomonis, 17) In Canticum canticorum, 18) De oratione Dominica, 19—22) De beatitudinis orat. I, II, III и V, 23) In sextum psalmum, de octava, 24) In hexaemeron explicatio apologetica, 25) De perfecta Christiani forma, 26) De professione Christiana, 27. 28) De pauperibus amandis orat. 1 и II, 29) In suam ordinationem, 30) Adversus eos qui castigationes aegre ferunt, 31) Contra usurarios, 32) De virginitate, epistola exhortatoria ad frugi vitam, 33) Adversus Apollinarem, (Antirrheticus), 34—42) Contra Eunomium libri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и X, 43) Quod non sint tres Dii, ad Ablabium, 44) Sermo adversus Arium et Sabellium и 45) Ep. I 1).

Кроме указанных сочинений, с именем св. Григория Нисского известны еще два слова на Пасху, которые также не лишены содержания эсхатологического характера. Одно из них, занимающее второе место среди пасхальных слов св. Григория, озаглавливается: De resurrectione Domini

1) В нашем сочинении приводятся две или три цитаты и из сочинений—De eo, quid sit, ad imaginem Dei et ad similitudinem и De vita S. Patris Ephraemi Syri, однако только в виде параллелей к цитатам из других творений, так как принадлежность указанных сочинений св. Григорию Нисскому весьма сомнительна.

ХVII

nostri I esu Christi, et quod nullo modo inter se contrarii evangelistae diversis modis memoriae prodiderint ea quae acciderunt in resurrectione Emmanuelis, а другое, занимающее пятое место в ряду пасхальных слов святителя Нисского, носит заглавие: In illustrem et. sanctam Domini Deique nostri re surrectionem. Однако, оба эти слова в науке не считаются принадлежащими св. Григорию Нисскому, почему ими мы и не пользуемся.

И в самом деле, патролог Фесслер, отрицая подлинность первого из них, говорит следующее: «второе слово на Пасху является прекрасным соглашением евангелистов по вопросу о времени воскресения Иисуса Христа и разных после этого Его явлениях. Но Комбефисий, следуя одному кодексу и по внутренним основаниям, приписал эту речь Исихию, пресвитеру Иерусалимскому, жившему в V веке, и это вполне справедливо» 1). Селье, отрицая принадлежность взятого слова на Пасху св. Григорию, приведенные основания развивает несколько определеннее. Он говорит, что Комбефисий приписал данное слово Исихию, пресвитеру Иерусалимскому, руководясь одним манускриптом, найденным в королевской библиотеке, над которым в заглавии стоит имя Исихия. Внутренние же основания, по которым нельзя признать за этим словом авторства Григория Нисского, по мнению Селье, заключаются в том, что в нем указывается не то время для воскресения Иисуса Христа, какое отмечается в его первом слове на Пасху2). И действительно, в определении времени, в какое воскрес Иисус Христос, т. наз. второе слово святителя Нисского на Пасху расходится с первым пасхальным словом последнего. По

1) I. Fessier, Institutiones Patrologiae, quas ad frequentlorem, utiliorem et faciliorem SS. Patrum lectionem promovendam (Oeniponte 1850), t. I, p. 615.

2) R. P. Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastique (Paris 1740), t. VIII, p. 351.

ХVIII

первому пасхальному слову св. Григория, воскресение Христово последовало в вечер субботы. Указывая на это время, св. Григорий Нисский говорит так: «Когда последовало воскресение? В вечер субботний,—провозглашает Матфей (28, 1). Итак, вот (самый) час воскресения по гласу Ангела. Вот предел пребывания Господа в сердце земли. Ведь, когда был уже глубокий вечер, начинавший собой ту ноль, за которой последовал первый из (после) субботних дней; тогда произошло землетрясение, тогда блистающий одеждами Ангел отвалил камень надгробный. А жены, вставшие незадолго до утра, когда уже появлялся дневной свет, так что показывалось и некоторое сияние восходящего солнца, возвещают уже совершившееся воскресение» 1). А по т. наз. второму пасхальному слову св. Григория, Христос восстал из гроба на рассвете, когда «ночь прошла настолько, что наступило время пения петухов, которые пением предвозвещают появление следующего дня» 2). Таким образом, из приведенных соображений ясно следует, что последнее пасхальное слово не может принадлежать св. Григорию Нисскому 3).

Что же касается т. наз. пятого пасхального слова св. Григория Нисского, то о нем Фесслер, ссылаясь на Селье, выражается таким образом; «пятое слово (на Пасху) изображает отдельные бесславные обстоятельства страданий Христа, чтобы вследствие этого в более ярком свете представить славу и величие Его воскресения. Но оно является, с одной стороны, пустым по содержанию, а с

1) In Chr. resurr. orat. I (Migne, ser. gr. (1863), t. XLVI) col. 613AB; p. пер. (Творения св. Григория Нисского, Москва 1871) ч. VIII, стр. 39—40.

2) In Chr. ressurr. orat. II (Mg. XLVI) col. 632В.

3) Prof. О. Bardenhewer, считая т. наз. второе пасхальное слово св. Григориянеподлинным (Geschichte der altkirchlichen Literatur (Freiburg im Breisgau 1912), Bd. III, S. 206), приписывал его авторство Севиру Антиохийскому (Ibid. ор. cit., Bd. III, S. 207; Patrologie (Freihurg im Breisgau 1910) Aufl. 3, S. 262).

XIX

другой,—относящимся к позднейшему времени» 1). А Селье, указав предмет этого слова, замечает, что характерной его чертой служит пустая декламация, и что оно, по своему стилю, не походит на проповеди св. Григория2). И такое мнение Фесслера и Селье должно быть признано справедливым. Взятое слово, действительно, по сравнению с проповедями святителя Нисского, отличается скудостью содержания, а своим стилем обнаруживает в авторе наклонность к той напыщенности, какой характеризуется церковное проповедничество в византийский период христианского просвещения. Итак, весьма естественно думать, что рассматриваемое слово на Пасху не может быть отнесено к числу произведений св. Григория Нисского; оно, весьма вероятно, появилось в более позднее время, чем в какое жил этот св. отец 3).

Проф. К. Холл в своей статье под заглавием: Ü ber die Gregor von Nyssa zugeschriebene Schrift «Adversus Arium et Sabellium »4) отвергает принадлежность св. Григорию Нисскому также сочинения: Sermo adversus Arium et Sabelliam . С таким мнением проф. К. Холла соглашается и проф. О. Барденхевер 5). Однако неподлинность данного сочинения в науке не считается прочно установленной: после указанной статьи проф. К. Холла Dr . theol . I. В. Aufhanser им пользуется, как произведением св. Григория Нисского6). И мы при изложении эсхатологии святителя Нисского не нашли особых препятствий к извлечению из него нескольких цитат, тем более, что его терми-

1) Op. cit., t. I, p. 615.

2) Op. cit., t. VIII, p. 352.

3) Проф. О. Барденхевер подлинность пятого пасхального слова считает весьма сомнительной (Geschichte, Bd. III, S. 206).

4) Этастатьяпомещенав Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd XXV (1904) S. 390—398.

5) Geschichte, Bd. III, S. 115. 201; Patrologie, Aufl. 3, S. 227. 260.

6) Die Heilslehre des hl. Gregor von Nyssa (München 1910), S. 113.157.

XX

нология и общее содержание не отличаются и от некоторых других сочинений св. Григория1)

Возбуждает некоторые сомнения в своей подлинности и третье пасхальное слово св. Григория Нисского, составленное, по-видимому, на основании трактата Афинагора— Περὶ άναστάσεως τῶν νεκρῶν . Однако, проф. О. Барденхевер 2) и другие позднейшие и новейшие (западные) ученые продолжают цитовать его, как произведение святителя Нисского3). Их примеру следуем и мы, цитуя данное пасхальное слово св. Григория в соответствующих местах своего сочинения 4).

1) Стр. ниже 385. 387 и друг.

2) Geschichte, Bd. III, S. 206,

3) Dr. Fr. Hilt, Des heil. Gregor von Nyssa Lehre vom Menschen systematisch dargestellt (Köln 1890), S. 41. 225. 226. 306; Dr. Fr. Diekamp, Die Gotteslehre des heiligen Gregor von Nyssa (Münster 1896) Th. 1, S. 43. 57. 64. 88. 240; Dr. I. B. Aufhauser, op. cit., S. 108. 157.

4) Сочинения, сомнительные по своей подлинности, приписываемые некоторым из предшественников и современников св. Григория Нисского, отмечаются в своем месте.

Вступительная часть.

Раскрытие эсхатологических истин в древнегреческой христианской литературе до времени св. Григория Нисского.

I. Эсхатология апостольских мужей.

Эсхатология апостольских мужей в истории христианской литературы является первым опытом раскрытия откровенного учения о конечных судьбах человечества и мира вообще.

I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности.

1. Ὁ αἰὼν ὁ ἐρχόμενος.

Апостольских мужей весьма занимал вопрос о будущем мире, который они рассматривали, как грядущий мировой эон, другой мир, будущее мировое время и т. под. Св. Поликарп, епископ Смирнский († 155), учил, что мы наследуем будущий мир (τὸν μέλλοντα), если угодим Богу в нынешнем веке (ἐν τῷ νῦν αἰῶνι)1). В другом месте своего послания к филиппийцам он замечал, что святые люди не любили настоящего века (τὸν νῦν αἰώνα)2). Ерм в своем «Пастыре» довольно часто противополагает этот

1) Ep. Polyc. ad Philip. V, 2 (F. X. Funk, Die apostolischen Väter, 2 te, verbesserte Auflage, Tübingen 1906, S. 111); p. пер. (Свящ. П. Преображенский, Писания мужей апостольских, Москва 1862), стр. 444.

2) Ibid. IX, 2 (Funk, ор. cit., S. 113); р. пер., стр. 447.

1

2

эон (ὁ αἰὼν οὗτος) 1) с его страстями и пороками или этот мир (οὗτος ὁ κόσμος) 2) грядущему эону (ὁ αἰὼν ὁ ἐπερχόμενος), в котором живут Божьи избранники 3), или тому эону (τῷ αἰώνι ἐκείνῳ)4), который является для праведников летом, а для грешников—зимой 5), тогда как настоящий эон одинаково для тех и других бывает зимой 6). «Возненавидим заблуждение настоящего времени,—так говорит автор послания, известного с именем св. апостола Варнавы,—дабы мы были возлюблены в будущем (εἰς τὸν μέλλοντα)» 7). «Праведник ходит в этом мире (ἐν τούτῳ τῷ κόσμω) и ожидает святого эона (τὸν ἅγιον αἰῶνα)» 7). Время настоящего мира автор данного послания определяет, как καιρὸς τοῦ ἀνομου 9), как καιρὸς τοῦ νῦν τῆς ἀνομίας 1θ), причем прибавляет, что Бог уже даровал нам начала будущего (τῶν μελλόντων ἀπαρχάς) u), a с течением времени, прекратив существование настоящего мира, Он нам откроет начало восьмого дня (ἀρχὴν ἡμέρας ὀγδοης), т.-е. другого мира (ἄλλου κόσμου ἀρχήν) 12). Автор т. наз. второго послания Климента

1) Vis. I, 1, 8 (Funk, ор. cit., S. 145); р. пер., стр. 225; ibid. III, 6, 5. 6 (Funk, op. cit., S. 155); p. пер., стр. 241; Mand. IX, 4 (Funk. op. cit., S. 176); p. пер., стр. 268; ibid. XI, 8 (Funk, op. cit, S. 180); p. пер., стр. 274; ibid. XII, 1, 2 (Funk, op. cit., S. 182); p. пер., стр. 277; ibid. XII, 6,5 (Funk, op. cit., S. 186); p. пер., стр. 281; Sim. III, 1, 2. 3 (Funk, op. cit., S. 189); p. пер., стр. 285; ibid. V, 3, 6 (Funk, op. cit., S. 193); p. пер., стр. 290; ibid. VI, 1, 4 (Funk, op. cit., S. 196); p. пер., стр. 295; ibid. VI, 2, 3 (Funk, op. cit., S. 197); p. пер., стр. 296; ibid. VI, 3, 3 (Funk, op. cit., S. 198η p. пер., стр. 298; ibid. VII, 2 (Funk, op. cit., S. 201); p. пер., стр. 301.

2) Vis. IV, 3, 2 (Funk, op. cit., S. 162); p. пер., стр. 251; Sim. V, 5, 2 (Funk, op. cit., S. 194); p. пер., стр. 292.

3) Vis. IV, 3, 5 (Funk, op. cit., S. 163); p. пер., стр. 251; Sim. IV, 2, 8 (Funk. op. cit., S. 189. 190); p. пер., стр. 286.

4) Sim. IV, 3, 4 (Funk, op. cit., S. 189. 190); p. пер., стр. 286.

5) Ibid. IV, 2 (Funk, op. cit., S. 191); p. пер., стр. 286.

6) Ibid. III, 2, 3 (Funk, op. cit., S. 189); p. пер., стр. 285.

7) Ep. Barn. IV, 1 (Funk, op. cit., S. 11); p. пер., стр. 38.

8) Ibid. X, 11 (Funk, op. cit., S. 21); p. пер., стр. 57.

9) Ibid. XV. 5 (Funk, op. cit., S. 27); p. пер., стр. 68.

10) Ibid. XVIII, 2 (Funk, op. cit., S. 29); p. пер., стр. 72'.

11) Ibid. I, 7 (Funk, op. cit, S. 9); p. пер., стр. 34.

12) Ibid. XV, 8 (Funk, op. cit., S. 27); p. пер., стр. 68.

3

ккоринфянамэтотмир (οὗτος ὁ αἰών) ибудущий (ὁ μέλλων) считаетдвумяврагами— δύο ἐχθροί (cp. 2 Кор. 4, 4; Гал. 1, 4; Иак. 4, 4; Ио. 5, 19). «Этот (οὗτος) (век),—говорит он,— проповедует прелюбодеяние, разврат, сребролюбие и обман, а тот (ἐκεῖνος) отказывается от них. Следовательно, мы не можем быть друзьями их обоих (τῶν δύο φύλοιεἶναι); нам следует этот (οὗτος) (век) оставить и воспользоваться тем (ἐκείνῳ)» 1). Мы должны избегать «жительства этого мира (τὴν παροικίαν τοῦ κόσμου τούτου)» 2). Автор т. наз. второго послания Климента к коринфянам противополагает между собой ἡ ἐπιδημία Эр ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ 3), ὁ νῦν βίος 4), οἱ νῦν χρόνοι 5) и βίος ὁ μέλλων 6), μακάριος χρόνος, ἀλύπητος αἰὼν 7). В таком же смысле трактует о царстве этого мира (τοῦ αἰῶνος τούτου) и св. Игнатий, епископ Антиохийский († 107) 8).

В то время как наименование будущего мира у мужей апостольских— αἰὼνὁ μέλλων указывает исключительно на религиозно-этический его момент, другие названия будущего мира у них оттеняют его космически—физический характер. На последний характер будущего мира, главным образом, указывают рассуждения мужей апостольских о нем, как об οὐρανός или чаще— οὐρανοί . Ούρανὁς служит местом жительства Самого Бога), Который на нем господствует 10). По убеждению Ерма, человек, думающий о праведном и неуклонно к нему стремящийся, пользуется на небесах (ἐν τοῖς οὐρανοῖς) благоволением Господа во всех

1) 2 Сlent. VI, 3—5 (Funk, ор. cit., S. 71); р. пер., стр. 174.

2) Ibid. V, 1 (Funk, ор. cit, S. 71); p. пер., стр. 173 ср. ibid. VI, 6 (Funk, op. cit., S. 71); p. пер., стр. 174.

3) Ibid. V, 5 (Funk, op. cit., S. 71); p. пер., стр. 173.

4) Ibid. XX, 2 (Funk, op. cit., S. 79).

5) Ibid. XIX, 4 (Funk, op. cit., S. 78).

6) Ibid. XX, 4 (Funk, op. cit., S. 79).

7) Ibid. XIX, 4 (Funk, op. cit., S. 78).

8) Rom. VI, 1 (Funk, op. cit., S. 96); p. пер, стр, 406.

9) Did. VIII, 2 (Funk, op. cit., S. 5); p. пер. (K. Попова, Учение двенадцати апостолов, изд. 2-ое исправленное, Киев 1885), стр. 33.

10) Diogn. X, 7 (Funk, ор. cit., S. 141).

4

делах 1). Автор послания к Диогнету замечает, что на небе живут праведники 2), чти их на нем ожидает нетление 3), потому что там Бог обещал свое царство любящим Его 4). Ἐπουράνια или ἑπουράνιοι вместе с ἐπίγεια составляют вселенную, которая покорена Христом 5). Под ἐπουράνια или ἐπουράνιοι в собственном смысле разумеется ангельский мир в своих разнообразных чинах 6). Кроме земных и небесных существ, в состав вселенной, по представлению апостольских мужей, входят также еще подземные существа. Св. Игнатий пишет, что в то время, когда Христос страдал, на Него смотрели не только земные и небесные существа, но также и преисподния (ὑποχθόνιοι) 7). Св. Климент († 100) также упоминает об аде (ᾄδης) 8), который, по воззрению апостольских мужей, служит местом пребывания грешных существ.

2. Учение о будущей участи людей.

Жизнь человека, по представлению апостольских мужей, по причине «беззаконной и нечестивой зависти» диавола оканчивается смертью 9). После смерти каждый человек занимает соответствующее его нравственному достоинству место на том свете.

1) Vis. I, 1, 8 (Funk, ор. cit., 145); р. пер, стр. 225.

2) Diogn. V, 9 (Funk, ор. cit., S. 137).

3) Ibid. VI, 8 (Funk, op. cit., S. 138).

4) Ibid. X, 2 (Funk, op. cit , S. 141).

5) Ep. Polyc. ad. Philip. II, 1 (Funk, op. cit., S. 110); p. пер;, стр. 442 cp. Ign., Eph. XIII, 2 (Funk, op. cit., S. 84); p. пер., стр. 382; Trall. V, 1. 2 (Funk, op. cit., S. 91); p. пер., стр. 398; Smyrn. VI, 1 (Funk, op. cit., S. 103); p. пер., стр. 420.

6) Bp. Ign. ad Trall. V, 2 (Funk, op. cit., S. 92); p. пер., стр. 398; Smyrn. VI, 1 (Funk, op. cit., S. 103); p. пер., стр. 420 cp. Mart. Polyc. XIV, 1 (Funk, op. cit, S. 120—121).

7) Ep. ad Trall. IX, 1 (Funk, op. cit, S. 92); p. пер.. стр. 339.

8) 1 Clem. IV, 12 (Funk, op. cit., S. 35); p. пер, стр. 106; ibid. LI. 4 ( Funk, op. cit., S. 61); p. пер. , стр. 151; Ep. Polyc. ad Philip. I. 2 (Funk, op. cit, S. 109); p. пер., стр. 441 cp. 2 Clem. V, 4 (Funk, op. cit., S. 71); p. пер., стр. 173.

9) 1 Clem. III, 4 (Funk, op. cit., S. 35); p. пер., стр. 105.

5

А. Участь праведников на том свете.

Уже апостольским мужам была известна идея непосредственного загробного воздаяния. Они полагали, что мученики немедленно после своей кончины удостаиваются на том свете определенного места. Апостол Петр,—так думал св. Климент,—после своей мученической кончины «отошел в подобающее место славы (εἰς τὸν ὀφειλόμενον τόπον τῆς δὁξης)»1), а апостол Павел, оставивши земной мир, «перешел в святое место (εἰς τὸν ἅγιον τόπον)»2). Люди, достигшие совершенства в любви, по благодати Божьей владеют «местом благочестивых (χῶρον εὐσεβῶν)»3). По замечанию св. Игнатия, каждый человек должен получить свое собственное место (τὸν ἴδιον τόπον)4). По словам св. Поликарпа, такие мученики, как св. Игнатий, Зосима, Руф, апостол Павел и другие находятся «в подобающем им месте (εἰς τὸν ὀφείλομενον αἰτοῖς τόπον) у Господа, с Которым они страдали» 5). Это последнее место имеет в виду и автор послания, известного с именем ап. Варнавы, когда говорит, что желающий достигнуть «определенного места (τὸν ὡρισμένον τόπον)» «должен стремиться к нему посредством своих дел» 6).

Так как мученики, по учению св. Поликарпа, непосредственно после своей смерти отходят к Господу (παρὰ τῷ Κυρίῳ)7), то местом их загробного пребывания может служить только небо. И действительно, Ерм видел открытое небо (ὁ οὐρανός), откуда сходила раньше принятая туда Рода 8), которая ему сказала: «Я взята сюда» 9), т.-е. на

1) Ibid, V, 4 (Funk, ор. cit, S. 36); p. пер., стр. 107.

2) Ibid. V, 7 (Funk, ор. cit., S. 36); p. пер., стр. 107.

3) Ibid, b, 3 (Funk, op. cit., S. 60); p. пер., 150.

4) Ep. ad Magn. V, 1 (Funk, op. cit, S. 87); p. пер. стр. 399.

5) Ep. Polyc. ad. Philip. IX, 2 (Funk, op cit., S. 113); p. пер., стр. 447.

6) .Ep. Barn. XIX. 1 (Funk, op. cit., S. 29); p. пер., стр. 72.

7) Ep. Polyc. ad Philip. IX, 2 (Funk, op. cit., S. 113); p. пер., стр. 447.

8) Vis. I, 1, 4 (Funk, op. cit, S. 144); p. пер., стр. 224.

9) Ibid. I, 1, 5 (Fun , op. cit., S. 144); p, пер., стр. 224.

6

небо. В том же видении Ерму было открыто, что праведный человек помышляет только о праведном, за что он имеет на небесах (ἐν τοῖς οὐρανοῖς) благоволение Господа во всяком деле 1).

Пребывание мучеников после смерти в определенном месте на небе является для них заслуженной наградой. По словам св. Климента, апостол Павел после своей мученической кончины получил награду за терпение (ὑπομονῆς βραβεῖον ἐδειξεν)2) и приобрел благородную славу за свою веру (τὸ γενναῖον τῆς πίστεως αὐτοῦ κλέος ἔλαβεν)3). В другом месте тот же св. отец говорит о женщинах, которые, пройдя строгое ристалище веры, получили славную награду (ἔλαβον γέρας γενναῖον)4), которые, претерпев мучения, наследовали славу и честь (δόξαν καὶ τιμὴν ἐκληρονόμησαν)5). О св. Поликарпе говорится, что он в своем мученичестве увенчался венком нетления (ἐστεφανωμένον τὸν τῆς ἀφθαρσίας στέφανον)6).

Из сказанного видно, что праведники, по учению апостольских мужей, непосредственно7) после своей смерти удостаиваются небесного блаженства. Апостольские мужи, конечно, не дают обстоятельного решения вопроса, в чем состоит это блаженство. Так как сущность небесного блаженства для нас непостижима, то они пытаются лишь приблизить ее к человеческому представлению. Св. Климент Римский приглашает нас постоянно обращаться к Богу, дабы нам сделаться участниками великих и славных Его обетований. При этом он прибавляет, что ухо

1) Ibid. I, 1, 8 (Funk, ор. cit., S. 145); p. пер., стр. 225.

2) 1 Clem. V, 5 (Funk, op. cit., S. 36); p. пер., стр. 107.

3) Ibid. V, 6 (Funk, op, cit., S. 36); p. пер., стр. 107.

4) Ibid. VI, 2 (Funk. op. cit., S. 36); p. пер., стр. 108.

5) Ibid. XLV, 8 (Funk, op. cit., S. 58); p. пер, стр. 146.

6) Martyr. Polyc. XVII, 1 (Funk, op. cit., S. 122) cp. ibid. XIX, 2 (Funk, op. cit., S. 122—123).

7) Cp. ep. Polyc. ad. Philip. IX, 2 (Funk, op. cit, S. 113); p. пер., стр. 447.

7

не слышало и на сердце человеку не приходило то, что Бог приготовил для надеющихся на Него (cp. 1 Кор. 2,9) 1) «Как блаженны и чудны дары Божьи, возлюбленные,—так говорит святитель Римский несколько ниже.—Жизнь в бессмертии, сияние в правде, истина в свободе, вера в надежде, воздержание в святости: все это доступно нашему разумению. Какие же (дары) еще приготовляются для ожидающих? Творец и Отец веков, Всесвятый, Он Сам знает их величие и красоту (τὴν ποσότητα καὶ τὴν καλλονήν). Итак, употребим все усилия быть в числе надеющихся на Него, дабы участвовать в обетованных дарах» 2). «Знайте, братья, что странствование нашей плоти в этом мире мало и кратковременно, а обещание Христово велико и удивительно; это—покой будущего царства и вечной жизни (ἀνάπαυοις τῆς μελλούσης βασιλείας καὶ ζωῆς αἰωνίου)» 3). «Исполняя волю Христа, мы найдем покой (ἀνάπαυσιν)» 4). «Не найти его тем, которые привносят страх человеческий, предпочитая здешнее наслаждение будущему обетованию. Они не знают, какую муку имеет в себе здешнее наслаждение и какую сладость—будущее обетование» 5). Автор послания, известного с именем апостола Варнавы, говорит, что сущность небесного блаженства праведников состоит в созерцании (ἰδεῖν) ими Христа 6). Св. Игнатий также полагал сущность небесного блаженства в непосредственном созерцании Бога, когда учил, что нам следует жить так, чтобы мы были храмом Божьим и чтобы Бог был в нас, как Он и действительно есть и как Он явится некогда пред нашим лицом (δπερ καὶ

1) 1 Clem. ΧΧXIV, 7—8 (Funk, op. cit, S. 51—52): p. пер., стр. 135 cp. 2 Clem. XI, 7 (Funk, op. cit., S. 74); p. пер., стр. 179 сн. ibid. XIV, 5 (Funk, op. cit., S. 76).

2) 1 Clem. XXXV, 1—4 (Funk, op. cit., S. 52); p. пер., стр. 135—136.

3) 2 Clem. V, 5 (Funk, op. cit., S. 71); p. пер., стр. 173.

4) Ibid. VI, 7 (Funk, op. cit., S. 72); p. пер., стр. 174.

5) Ibid. X, 3 (Funk, орcit., S. 72); p. пер., стр. 178.

6) Ep. Barn. VII, 11 (Funk, op. cit., S. 18); p. пер., стр. 49.

8

уыешт καὶ φανήσεται πρὸ προσώπου ἡμῶν) 1). Ерму было показано, что люди простые, добрые и милосердные обитают с Сыном Божьим (ср. Ио. 12, 26; 14, 3; 17, 24) 2). О других праведниках Ерм пишет, что они будут иметь цену в очах Божьих и что их место будет среди ангелов (ὁ τόπος αὐτών μετὰ τῶν ἀγγέλων ἐστίν), если они до конца пребудут в служении Господу 3) В другом месте Ерм увещевает своих читателей «делать правду, стоять твердо и не быть двоедушными», дабы их «переселение было со святыми ангелами (ἡ πάροδος μετὰ τῶν ἀγγελων τῶν ἁγίων)1 *).

В. Участь грешников на том свете.

Подобно праведникам, и грешники после своей смерти получают на том свете соответствующее их нравственному достоинству место (ἔκαστος εἰς τὸν ἴδιον τό ? ον μέλλει χωρεῖν)5).

Это место у апостольских мужей называется— ἅδης . По словам св. Климента, некогда снизошли во ад (εἰς ἀδου) Дафан и Авирон за свое возмущение против Моисея 6). Болезни ада (τὰς ὠδῖνας τοῦ ᾄδου), по замечанию св. Поликарпа, разрушил Христос после Своего воскресения (ср. Дн. 2, 24)7). Кроме наименования— ᾄδης , апостольские мужи месту загробного пребывания грешников усвояют еще названия— γέεννα πυρός , в которую диавол имеет власть ввергнуть душу и тело человека (ср. Мф. 10, 28; Лук. 12, 4. 5)8), συνοχή , из которого грешник не выйдет до тех пор, пока не уплатит последнего кодранта (ср. Мф. 5,25.

1) Ep. Ign. ad Eph. XV, 3 (Funk. op. cit., S. 84); p. пер., стр. 383.

2) Sim. IX, 24, 4 (Funk, op. cit., S. 230); p. пер., стр. 336—337.

3) Ibid. IX, 27, 3 (Funk, op. cit., S. 232); p. пер., стр. 338.

4) Vis. II, 2, 7 (Funk, op, cit., S. 148); p. пер, стр. 231; Sim. IX, 2 (Funk, op. cit., S. 230); p. пер., стр. 337.

5) Ep. Ign. ad Magn. V, 1 (Funk, op. cit, S. 87); p. пер.. стр, 389.

6) 1 Clem. IV, 12 (Funk, op. cit., S. 35); p. пер., стр. 106; ibid. LI, 4 (Funk, op. cit., S. 61); p. пер., стр. 151.

7) Ep. Polyc. ad Philip. I, 2 (Funk, op. cit., S. 109); p. пер., стр. 441.

8) 2 Clem. V, 4 (Funk, op. cit., S. 71); p. пер., стр. 173.

9

26; Лук. 12, 58. 59) 1), и δεσμωτήριον, в которую отдают себя отрекающиеся от Господа 2).

Нисходя после своей смерти во ад, грешники, по представлению апостольских мужей, подвергаются там разного рода наказаниям. Кто злым учением разрушает веру Божью, за которую распят Иисус Христос, тот, по словам св. Игнатия, пойдет в неугасимый огонь (εἰς τὸ πῦρ τὸ ἀσ ? εστον), а также и тот, кто его слушает 3). Вот почему о смирнских, мучениках я говорится, что они чрез один час (διὰ μιᾶς ὥρας) освободились от вечного наказания (τὴν αἰώνιον κόλασιν)4). По рассуждению Ерма, грешники и язычники будут преданы огню. Грешники будут преданы огню за то, что они согрешили и не раскаялись в своих грехах, а язычники—за то, что они не узнали своего Творца 5). В другом месте Ерм замечает, что грешники, если они пребудут в своих делах, будут преданы тем женщинам, которые лишат их жизни 6). «Путь тьмы,—пишет автор послания, известного с именем апостола Варнавы,—искривлен и исполнен проклятия, потому что он есть путь вечной смерти с наказанием (ὁδός γὰρ ἐστιν θανάτου αἰωνίου μετὰ τιμωρίας)»7) Автор т. наз. второго послания Климента замечает, что «нас ничто не избавит от вечного наказания (ἐκ τῆς αἰωνίου κολάσεως)», если мы пренебрежением Божьими заповедями8), потому что «о тех, которые не сохранили пе-

1) Did. I, 5 (Funk, ор. cit., S. 2); p. пер., стр. 26 — 27.

2) Herm. Sim. IX, 28, 8 (Funk, op. cit., S. 233); p. пер., стр. 339.

3) Ep. ad Eph. XVI, 2 (Funk, Op. cit., S. 86); p. пер, стр. 383.

4) Martyr. Polyc. II, 3 (Funk, op. cit., S. 116).

5) Sim. IV, 4 (Funk, op. cit., S. 190); p. пер., стр. 286.

6) Ibid. IX, 20, 4 (Funk, op. cit., S. 228); p. пер., стр. 334; ibid. IX. 21,4, (Funk, op. cit., У. 228); p. пер., стр. 335; ibid. IX, 22, 4 (Funk, op. cit., S. 229); p. пер., стр. 336; ibid. IX, 26, 6. δ (Funk, op. cit., S. 23); p. пер., стр. 338.

7) Ep. XX, 1 (Funk op. cit., S. 30); p. пер., стр. 74 cp. Herm, Sim VI, 3, 2 (Funk, op. cit., S. 193); p. пер., стр. 296, гдеупоминаетсяὁ ἀγγελος τῆς τιμωρίας.

8) 2 Clem. VI, 7 (Funk, op. cit., S. 72); p. пер., стр. 174.

10 —

чати (т.-е. крещения), сказано: «червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они в позор всякой плоти» (Ис. 66, 24; Мк. 9, 44. 46. 48)1) В другом месте тот же автор говорит, что «согрешившие и отрицавшиеся Иисуса делами или словами наказываются страшными муками и неугасимым огнем (κολάζονται δειναῖς βασάνοις πυρὶ ἀσβέστῳῶ »2).

Относительно адских мучений Ерм утверждал, что они не для всех грешников оказываются одинаковыми. По его мнению, те люди, которые, не зная Бога, совершают здесь на земле зло, предназначаются на том свете к смерти, а те, которые познали Господа и видели чудные Его дела, если делают зло, будут вдвое наказаны (δισςῶς κολασθήσονται)3).

Что касается вечности адских наказаний, то она так ясно и так часто признается апостольскими мужами, что приписывать им мнение о конце их не приходится. Кроме приведенных выше, можно еще указать и некоторые другие выражения апостольских мужей, подтверждающие их учение о вечности будущих наказаний. Так, Ерм утверждал, что смерть, которая ожидает грешников на том свете, «имеет вечную погибель (ἀπώλειαν αἰώνιον)»4). «Те,—замечает автор «Пастыря»,—которые поддадутся злой похоти и не воспротивятся ей, умрут навсегда (ἀποθανοῦνται εἰς τέλος)»5).

1) Ibid. VII, 6 (Funk, op. cit., S. 72); p. пер., стр. 175—176 cp. ibid. ХVII, 5 (Funk, op. cit., S. 77).

2) Ibid. ХVЛ, 7 (Funk, op. cit., S. 78).

3) Sim. IX, 18, 2 (Funk, op. cit., S. 226); p. пер., стр. 333.

4) Ibid. VI, 2, 4 (Funk, op. cit., S. 197); p. пер., стр. 297 cp. ibid. VIII, 6, 4 (Funk, op. cit., S. 207); p. пер., стр. 309; ibid. IX, 18, 2 (Funk, op. cit., S. 226); p. пер., стр. 333.

5) Mand. ΧΙΙ, 2, 3 (Funk, op. cit., S. 182); p. пер., стр. 277.

11

II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще.

I. Учение о втором пришествии Христа.

После смерти как праведники, так и грешники, однако, еще не достигают своей окончательной участи. Эта их участь определится только после второго пришествия Христа.

Время второго пришествия Христа апостольским мужам представлялось делом недалекого будущего. Как, древесный плод в короткое время достигает зрелости, так, по убеждению св. Климента, быстро и внезапно (ταχὺ καὶ ἐξαίφνης) совершится поля Божья. Согласно свидетельству Св. Писания (ср. Авв. 2, 3; Малах. 3, 1 сн. Евр. 10, 37), «скоро придет, и не замедлит, и внезапно придет в храм Свой Господь и Святый, Которого вы ожидаете» 1). По Ерму, башня, т.-е. Церковь Христова, уже скоро будет окончена (ταχὺ ἐποικοδομηθήσεται)2). По его мнению, однако, она не получит своего завершения до тех пор, пока не придет Господин башни и не испытает, правильно ли она построена 3). Несколько ниже Ерм в своем «Пастыре» замечает, что он уже видит Господина башни грядущим4) и что башне уже немного недостает до окончания (λείπει τῷ πόργῳ ἕτι μικρὸν οἰκοδομηθῆναι)5). По мнению св. Игнатия, все в мире имеет конец (ἔχει τέλος)6), и уже наступили последние времена (ἐσχατοι καιροί)7). «Господь, по словам автора послания, известного с именем апостола Варнавы, сократил времена и дни для того, чтобы Возлюблен-

1) 1 Clem. ХXIII, 5 (Funk, ор. cit., S. 47); р. пер., 126.

2) Vis. III, 8, 9 (Funk, ор. cit., S. 157); р. пер., стр. 243.

3) Sim. IX, 5, 2 (Funk, ор. cit., S. 214); p. пер., стр. 318.

4) Ibid. IX, 6, 1 (Funk, ор. cit., S. 215); p. пер., стр. 316.

5) Ibid. IX, 9, 4 (Funk, op. cit., S. 218); p. пер., стр. 323.

6) Ep. ad Magn. V, 1 (Funk, op. cit., S. 87); p. пер., стр. 389.

7) Ibid, ad Eph. XI, 1 (Funk, op. cit., S. 83); p. пер., стр. 381.

12

ный Его ускорил Своим пришествием к Своему наследию» (ср. Мф. 24, 6. 22) *) «Близок день, в который все погибнет с нечестивым. Близок Господь (ἐγγὺς ὁ Κύριος) и награда Его» (ср. Филип. 4, 5; 1 Кор. 16,22; Иак. 5,9; Ап. 1, 30; 22, 10; Ис. 40, 10)2). В другом месте своего послания тот же автор высказывает свое убеждение в том, что уже начались последние дни. Он замечает, что Бог «совершил в нас второе творение в конце времен (ἐπ ’ ἐσχάτων)»3), и увещевает своих читателей, чтобы они были внимательны к последним дням (ταῖς ἑσχάταις ἡμέραις)4), так как «последнее искушение уже приблизилось (τὸ τέλειον σκάνδαλον ἤγγικεν)»5).

Второму пришествию Христа, по учению апостольских мужей, будут предшествовать известные события. «В последние дни (ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις) по словам автора Διδαχή τῶν δώδεκα ἀποστόλων , умножатся лжепророки (ср. Мф. 24, 11 и дал.; 1 Тим. 4, 1; 2 Петр. 3, 3; Иуд. 18) и губители (ср. 2 Петр. 2, 12), овцы обратятся в волков (ср. M ф. 24, 10) и любовь превратится в ненависть, потому что, когда усилится неправда (ср. Мф. 24, 12), то будут ненавидеть друг друга, преследовать и предавать,—и тогда явится искуситель мира (ὁ κοσμοπλανής =Антихрист, ср. 2 Ио. 7; Ап. 12, 9), подобный (ώς) Сыну Божью (ср. 2 Солун. 2. 4), и совершит знамения и чудеса (ср. Мф. 24, 24; 2 Солун. 2,9; Ап. 13, 2. 13) и земля будет предана в его руки, и совершит беззакония (ср. 2 Солун. 2, 4), каких никогда не было от века (ср. Me . 24, 21). Тогда человеческая тварь пойдет в огонь испытания (ср. Зах. 13, 8. 9; 1 Петр. 4, 12), и многие соблазнятся и погибнут (ср. Мф. 24, 10); пребывшие же в своей вере будут спасены от его проклятия (ср. Иак. 5, 11)» 6)

1) Ep. Barn. IV, 3 (Funk, ор. cit., S. 11—12); p. пер., стр. 38.

2) Ibid. XXI, 2 (Funk, op. cit., S. 31); p. пер., стр. 75—76.

3) Ibid. VI, 13 (Funk, op. cit., S. 16); p. пер., стр. 46.

4) Ibid. VI, 9 (Funk, op. cit., S. 12); p. пер., стр. 39.

5) Ibid. IV, 3 (Funk, op. cit., S. 11); p. пер., стр. 38.

6) Did. XVI, 2-5 (Funk, op. cit., S. S); p. пер., стр. 40.

13

«Наступающее великое гонение (θλῖψις ἡ ἐρχόμενη ἡ μεγάλη)» было известно и Ерму1). Он созерцал его под образом ужасного зверя, могущего истребить народы 2). Кроме указанных, апостольским мужам были известны и другие признаки второго пришествия Христа. «Тогда, по представлению автора Διδαχή , явятся знамения истины (ср. Мф. 24, 3. 30): во-первых, знамение отверстия на небе; потом, знамение трубного звука (ср. 1 Кор. 15, 52; 1 Солун. 4, 11; Мф. 24, 31) и третье—воскресение мертвых... Тогда мир увидит Господа, грядущего на облаках небесных» (ср. Мф. 24, 30; 26, 64) 3).

Второе пришествие Христа апостольские мужи, представляли себе, в противоположность первому, славным. Во время второго пришествия, по словам автора послания, известного с именем апостола Варнавы, иудеи увидят Христа одетым в длинную красную одежду и будут говорить: «не Тот ли это, Которого некогда мы уничижили, пронзили, подвергли осмеянию и распяли? Поистине это Тот, Который тогда назвал Себя Сыном Божьим»4). «И узрят славу Его» (Ис. 66,18),—замечает автор т. наз. второго послания Климента,—и силу неверные, и удивятся, увидевши царство мира в Иисусе, и скажут: «Увы нам, что Ты был, а мы не знали и не уверовали и не послушали пресвитеров, возвещавших нам о нашем спасении» 5).

Некоторые из апостольских мужей, придерживаясь хилиастических воззрений, полагали, что Христос, придя во второй раз, воскресит умерших святых и вместе

1) Vis. ΙΙ, 2, 7 (Funk, ор. cit, S. 148); р. пер., стр. 231 ср. ibid. ΙΙ, 3, 4 (Funk, ор. cit., S. 149); р. пер., стр. 232.

2) Ibid. IV, 1—3 (Funk, ор. cit, S. 160—163); p. пер., стр. 247—254.

3) Did. XVI, 6, 8 (Funk, op. cit., S. 8); p. пер., стр. 40.

4) Ep. Barn. VII, 9 (Funk, op. cit., S. 18); p. пер., стр. 49.

5) 2 Clem. XVII, 5 (Funk, op. cit., S. 77).

14

с ними в течение 1000 лет будет царствовать на земле 1). Это будущее тысячелетнее царство Папий, епископ Иерапольский (ок. 150), представляет в таких выражениях. «Придут дни, когда будут расти виноградные деревья, и на каждом будет по 10000 лоз, на каждой лозе по 10000 веток, на каждой ветке по 10000 прутьев, на каждом пруте по 10000 кистей и на каждой кисти по 10000 Ягодин и каждая выжатая Ягодина даст по 25 метрет вина. И когда кто-либо из святых возьмется за кисть, то другая (кисть) возопиет: «я лучшая кисть, возьми меня; чрез меня благослови Господа». Подобным образом и зерно пшеничное родит 10000 колосьев и каждый колос будет иметь по 10000 зерен и каждое зерно даст по 10 фунтов чистой муки: и прочия плодовые деревья, семена и травы будут производить в соответственной сему мере, и все животные, пользуясь пищей, получаемой от земли, будут мирны и согласны между собой и в совершенной покорности людям»2). Равным образом и автор послания, известного с именем апостола Варнавы, пишет, что мы некогда «будем жить, господствуя над землей (ζήσομεν κατακυριεύοντες τῆς γῆς)» и над дикими зверями, рыбами и небесными птицами, если станем настолько совершенными, что удостоимся быть наследниками завета Господня 3).

2. Учение о всеобщем воскресении мертвых.

В своих творениях апостольские мужи сравнительно много уделяют места учению о будущем воскресении

1) Papias, Hieron., De viris illustr., cap. ХVIII, 18—20 (Hieronymus liber de viris inlustribus von E. C. Richardson, Leipzig 1896, S. 19) cp. Did. XVI, 7 (Funk, op. cit., S. 8); p. пер., стр. 40, автор которого, основываясь на выражении Св. Писания: «приидет Господь.. и вси святии с ним” (Зах. 14, 5), допускал будущее воскресение пить умерших праведников.

2) Papiae fragm. I (Funk, op. cit., S. 125—126); p. пер. (Прот. П. Преображенский, Сочинения св. Иринея, епископа Лионского, С.-Петербург 1900), стр. 518.

3) Ep. Barn. VI, 17—19 (Funk, ор. cit., S. 16); р. пер., стр. 46—47.

15

мертвых. Они полагают, что его наступление в известное время не должно подлежать сомнению. Св. Климент пишет, что «Господь постоянно показывает нам будущее воскресение, начатком которого Он сделал Господа Иисуса Христа, воскресив Его из мертвых» (ср. 1 Кор. 15, 20. 23; Кол. 1, 18). В качестве доказательства возможности воскресения святитель Римский указывает на такие аналогии, как на смену дня и ночи, тление семени и произрастание из него плодов 1), а также на сказание о баснословном фениксе, который чрез каждые пятьсот лет воскресает из своего собственного праха 2). Наконец, для доказательства действительности, будущего воскресения мертвых он ссылается на свидетельства Св. Писания (Пс. 27, 7; 3, 6; Иов. 19, 25—26) 3). Св. Игнатий указывает на воскресение Иисуса Христа, как на образ нашего будущего воскресения 4). По его словам, страдания Христа— наше воскресение 5). Надеясь на будущее воскресение из мертвых, св. Игнатий охотно носит на себе узы, этот духовный жемчуг, в котором он желает воскреснуть 6). Имея надежду на воскресение во Христе, он охотно идет на смерть 7). Св. Поликарп пишет, что Бог, воскресивший Христа из мертвых, воскресит и нас (ср. 1 Кор. 6, 14; 2 Кор. 4, 14; Рим. 8, 11), если мы будем исполнять Его волю 8). По мнению автора послания, известного с именем апостола Варнавы, Христос приходил для того, «чтобы упразднить смерть, показать воскресение из

1) 1 Clem. XXIV (Funk, ор. cit., S. 47); p. пер., стр. 126—127.

2) Ibid. XXV (Funk, op. cit., S. 47—48); p. пер., стр. 127—128.

3) Ibid. XXVI (Funk, op. cit., S. 48); p. пер., стр. 128 cp. ibid. L, 4. (Funk, op. cit., S. 60); p. пер., 150.

4) Ep. ad Trall. IX, 2 (Funk, op. cit., S. 92); p. пер., стр. 399—400.

5) Ep. ad Smyrn. V, 3 (Funk, op. jit., S. 103); p. пер., стр. 420.

6) Ep. ad Eph. XI, 2 (Funk, op. cit, S. 83); p. пер., стр. 381.

7) Ep. ad Rom. IV, 3 (Funk, op. cit, S. 95); p. пер., стр. 405.

8) Ep. ad Philip. II, 2 (Funk, op. cit., S. 106); p. пер., стр. 442 cp. bid. V, 2 (Funk, op. cit., S. 107); p. пер., стр, 444.

16 -

мертвых» «и, приготовляя для Себя новый народ, в течение Своей земной жизни показать, что Он, совершив воскресение, будет Судьей» 1). Автор данного послания полагает, что будущее воскресение мертвых является даже необходимым, потому что оно, по его мнению, требуется идеей справедливого воздаяния2). «Никто из вас не должен говорить,—так наставляет своих читателей автор т. наз. второго послания Климента,—что эта плоть не будет судима и не воскреснет. Знайте: в чем вы спасены, в нем прозрели, если не во плоти? Поэтому, нам должно хранить плоть, как храм Божий, потому что как вы призваны во плоти, так и на суд придете во плоти же. Как Христос Господь, спасший нас, хотя прежде Он был духом, стал плотью и, таким образом, призвал нас, так и мы получим награду в этой плоти»3). Если праведники в этом мире испытывают бедствия, то «все же они соберут бессмертный плод воскресения (τὸν ἀθάνατον τῆς ἀναστάσεως καρπὸν τρυγήσουσιν)»4).

Так твердо верили апостольские мужи в будущее воскресение мертвых.

3. Учение о всеобщем суде.

Главной целью второго пришествия Христа является всеобщий суд. Учение о всеобщем суде нашло свое довольно обстоятельное выражение в творениях апостольских мужей. Тут ясно указывается на будущий суд, как несомненный факт мировой истории, на личность Иисуса Христа, как будущего Судью всех людей, а также и на некоторые обстоятельства совершения будущего суда.

По словам св. Климента, Господь праведен в Своем суде 5), и мы должны оставить нечистые стремления

1) Ер. Barn. V, 6—7 (Funk, ор. cit., S. 14); р. пер., стр. 42.

2) Ibid. XXI, 1 (Funk, ор. cit., S. 31); p. пер., стр. 75.

3) 2 Clem. IX, 1—5 (Funk, ор, cit., S. 73); p. пер., стр. 177.

4) Ibid. XIX, 3 (Funk, op. cit., S. 78).

5) 1 Clem. ХХVII, 1 (Funk, op. cit., S. 48); p. пер., стр. 129.

17

к худым делам, чтобы Его милосердие сохранило нас от будущего суда 1). Ерм в своем «Пастыре» предлагает взирать на грядущий суд 2). Он полагает, что участь праведников и грешников в будущем веке будет весьма различной3). Вместе с тем он часто говорит о заключительном испытании башни, т.-е. церкви, ее Господином4) и о конечном воздаянии каждому члену Церкви по заслугам 5). По представлению св. Игнатия, подлежат суду также и «небесные существа, слава ангелов и видимые и невидимые власти», если они не веруют в кровь Христову6). По убеждению св. Поликарпа, Господь придет в качестве Судьи живых и мертвых7), и каждый из нас предстанет пред судилищем Христовым и каждый даст за себя ответ (ср. Рим. 14, 10. 12; 2 Кор. 5, 10) 8). Человека, отрицающего будущий суд, святитель Смирнский называет первенцем сатаны9). По воззрению автора послания, известного с именем апостола Варнавы, Господь еще во время Своей земной жизни дал доказательство того, что Он, воскресив людей из мертвых, произведет над ними суд10), что Он будет судить живых и мертвых (ср. Дн. 10, 42; 2 Тим. 4, 1; 1 Петр. 4, 5)11), что Он, наконец, будет судить всех без лицеприятия (ср. Рим. 2, 11; Гал. 2, 6; 1 Петр. 1, 17)12). Грешники не устоят на суде (ср. Пс. 1,5) 13). Поэтому, христиане должны

1) Ibid. XXVIII, 1 (Funk, ор. cit., S. 48); p. пер., стр. 130.

2) Vis. III, 9, 5 (Funk, op. cit., S. 158); p. пер., стр. 244.

3) Sim. IV, 2—4 (Funk, op. cit., S. 189—190); p. пер., стр. 286.

4) Ibid. IX, 5, 2. 6. 7 (Funk, op. cit., S. 214—215); p. пер., стр. 318—319.

5) Ibid. IX (Funk, op. cit., S. 211—236); p. пер., стр. 313—343.

6) Ep. ad Smyrn. VI, І (Funk, op. cit., S. 113); p. пер., стр. 420.

7) Ep. ad Philip. II, 1 (Funk, op. cit., S. 110); p. пер., стр. 442.

8) Ibid. VI, 2 (Funk, op. cit., S. 112); p. пер., стр. 445.

9) Ibid. VII, 1 (Funk, op. cit., S. 112); p. пер., стр. 446.

10) Ep. Batn. V, 7 (Funk, op. cit., S. 14); p. пер., стр. 42.

11) Ibid. VII, 2 (Funk, op. cit., S. 17); p. пер., стр. 47.

12) Ibid. IV, 12 (Funk, op. cit., S. 13); p. пер., стр. 40.

13) Ibid. XI, 7 (Funk, op. cit., S. 22); p. пер., стр. 59.

18

прилежно изучать, чего требует Господь, и выполнять последнее, дабы достигнуть спасения в день суда1). Они должны днем и ночью помнить о дне суда 2). Автор т. наз. второго послания Климента говорит, что мы «должны думать об Иисусе Христе, как о Боге и Судьи живых и мертвых (ὡς περὶ κριτοῦ ζώντων καὶ νεκρῶν)»3), что «уже наступает день суда (ἐρχεται ἤδη ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως)»4), причем «тот день суда (ῆ ἡμέρα ἐκείνη τῆς κρίσεως)», когда окажутся на виду проводившие нечестивую жизнь среди нас и поступавшие вопреки заповедям Иисуса Христа» 5). Тогда будет судима и воскресшая наша плоть 6). Так как «суд Божий приводит в смятение дух, не имеющий праведности, и повергает (его) в узы»7), то, поэтому, по рассуждению того же автора, боязнь будущего суда (φοβούμενος τῆν κρίσιν τῆν μέλλουσαν) служит немалым побуждением к праведной жизни 8). Неудивительно после этого, что откровенное учение о будущем суде,—неизвестное язычникам, в том числе и проконсулу, допрашивавшему св. Поликарпа на суде над ним,—считалось во время апостольских мужей весьма важным христианским учением9).

4. Учение о конечной судьбе мира.

Апостольские мужи твердо верили, что некогда Бог «изменит небеса и горы, холмы и моря и все уравняется для избранных Его (μεθιστάνει τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνοὺς καὶ τὰς θαλάσσας , καὶ πάντα ὁμαλὰ γίνεται τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ)

1) Ibid. ΧΧῆ 6 (Funk, op. cit., S. 31); р. пер., стр. 76.

2) Ibid. XIX, 10 (Funk, op. cit., S. 30); p. пер., стр. 73.

3) 2 Clem. I, 1 (Funk, op. cit., S. 69).

4) Ibid. XVI, 3 (Funk, op. cit, S. 77).

5) Ibid. ХVII, 6 (Funk, op. cit., S. 77).

6) Μὴ λεγέτω τις ὑμῶν, ὅτι αὐτὴ ἡ σὰρξ οὐ κρίνεται οὐδὲ ἀνίσταται. Ibid. IX, 1, (Funk, op. cit., S. 73): p. пер., стр. 177.