13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

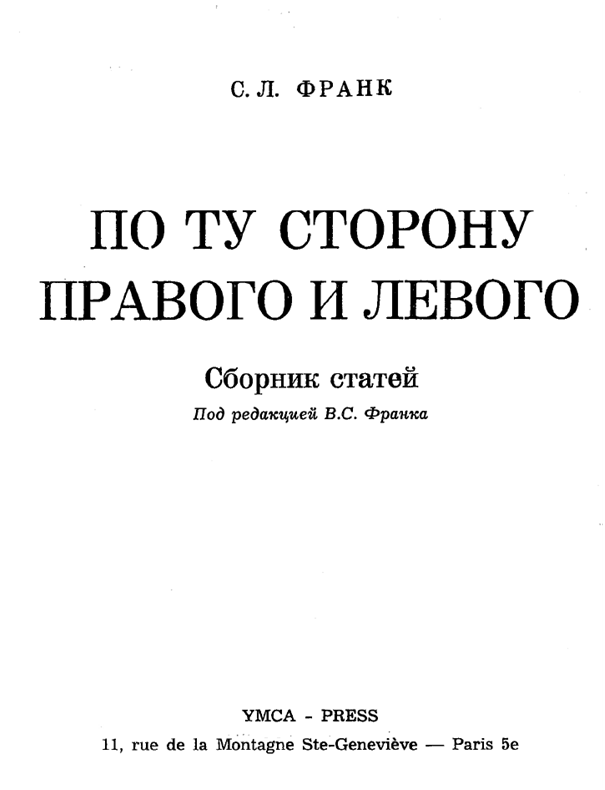

Автор:Франк Семён Людвигович

Франк С.Л. Ересь утопизма

1972

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.

С. Л. ФРАНК

ЕРЕСЬ УТОПИЗМА

Согласно известному античному убеждению, всякая человеческая гордыня или заносчивость (hybris), всякое дерзновенное своеволие, в силу которого человек нарушает естественный порядок вещей и притязает на место и значение, ему не свойственное, — роковым образом карается. Кара имманентно предопределена здесь самим существом преступного замысла. Ибо при всей естественности человеческих стремлений к счастью, свободе, могуществу, — эти стремления, как только они выходят за известные пределы и, становясь безмерными, перестают считаться с предустановленными божественно-космическими законами, ограниченностью человеческих возможностей, — уже сами суть безумие, овладевающее человеком и неизбежно влекущее его к гибели.

Это античное убеждение принадлежит к числу великих, вечных истин, завещанных человечеству греческой религиозно-нравственной мыслью. Его подтверждает и простой жизненный опыт, и ему не трудно найти более глубокое обоснование в христианском религиозном жизнепонимании. Пережитая нами мировая война, со всеми ее, превышающими человеческое воображение злодеяниями и страданиями, есть по всему ходу ее событий классический образ трагедии, построенной на этом античном и вечном мотиве. Трагедия эта разыгралась — или скорее доселе разыгрывает-

85

ся, ибо последний акт или эпилог ее еще не окончен — в неслыханно-огромном, подлинно мировом масштабе. Если ее зачинатели и протагонисты суть немногие безумцы и злодеи, то ее соучастники и жертвы исчисляются миллионами, и внесенное ею потрясение охватило едва ли не все человечество.

Как ни поучительна эта мировая трагедия, смысл ее настолько прост и очевиден, что не нуждается ни в каком более сложном размышлении. Демонизм безграничного властолюбия, не считающегося в своих замыслах и средствах с самыми элементарными нравственными законами, обнаружился как безумие, гибельное для самих преступников не менее, чем для их жертв.

Что злая и преступная воля есть, по крайней мере за известными пределами, воля безумная и именно поэтому гибельная — это в некотором смысле понятно само собой. Более глубокая и трудная проблематика содержится в другой, родственной теме, которая не нашла открытого выражения в указанной античной идее. Дело в том, что и воля, в основе своей благая — воля, руководимая не личной корыстью или похотью, а нравственным мотивом любви к людям, стремления спасти их от страданий и неправды и утвердить праведный порядок жизни — может также, сочетаясь с безмерностью и дерзновенным своеволием, оказаться волей безумной и в своем безумии выродиться в волю преступную и гибельную. Мы имеем в виду то устремление мысли и воли, которое можно назвать общим именем утопизм. Под утопизмом мы разумеем не общую мечту об осуществлении совершенной жизни на земле, свободной от зла и страдания, а более специфический замысел, согласно которому совершенство жизни может — а потому и должно быть как бы автоматически обеспечено неким общественным порядком или организационным устройством; другими словами, это есть замысел спасения мира устрояющей самочинной волей человека. В этом качестве утопизм есть типический

86

образец ереси в точном и правомерном смысле этого понятия — именно такого искажения религиозной истины, которое увлекает человека на ложный и потому гибельный путь. Цель, которая здесь ставится, невозможна не просто потому, что никакой идеал не осуществим в его абсолютной полноте и чистоте; она невозможна, потому что содержит в себе, как мы постараемся показать ниже, внутреннее противоречие. Пока этот замысел остается только мечтой — как в «утопиях» Платона, Кампанеллы и Томаса Мора, — его внутренняя противоречивость, и потому ложность и гибельность самого стремления к нему, остаются скрытыми. Они обнаруживаются только на практике, когда этот идеал овладевает волей, т.е. делается попытка осуществить его в согласии с самим его содержанием, именно мерами внешне-организационными, т.е. через принудительное водительство человеческим поведением; и именно тогда обличается нравственное безумие, т.е. порочность самой устрояющей воли, первоначально руководимой благим побуждением. Именно в таком качестве практического политического движения ересь утопизма возникла впервые, по крайней мере в широком масштабе, в связи с реформационным движением, как типически христианская ересь — у чешских «табористов» и в таких явлениях немецкой реформации, как крестьянская война, движение Томаса Мюнцера и анабаптизм, которые все были замыслом принудительного общественного осуществления евангельского совершенства. В секуляризованной форме эта ересь воплотилась сперва в якобинстве, а потом — в революционном социализме, который в наше время, в лице русского большевизма, овладел жизнью многомиллионного народа и тем получил неопровержимо убедительную опытную проверку.

Прежде, чем попытаться теоретически анализировать ересь утопизма и вскрыть общие источники его заблуждения, отметим простой бесспорный историче-

87

ский факт. Не только утопизм никогда не достигал на практике поставленной им цели, т.е. ему не удавалось осуществить порядок, обеспечивающий нравственное совершенство жизни, но на пути! своего осуществления он приводил к результатам прямо противоположным: вместо искомого царства добра и правды он вел к господству неправды, насилия и злодейств; вместо желанного избавления человеческой жизни от страданий он приводил к безмерному их умножению. Можно сказать, что никакие злодеи и преступники не натворили в мире столько зла, не пролили столько человеческой крови, как люди, хотевшие быть спасителями человечества. Пожалуй, единственное исключение из этого общего положения есть зло, причиненное в наше время демонизмом национал-социализма и фашизма; но при этом не надо забывать, что и этот демонизм мог соблазнить массы и обрести мировой размах только потому, что в нем исконно злая воля облеклась также в видимость мессианического движения спасения мира (не то от коммунизма, не то от «иудео-плутократического» морального разложения).

Но и этого мало. Самое разительное и парадоксальное в судьбе утопизма есть то, что не только фактически, вопреки первоначальному замыслу, он всегда приводил не к добру, а к злу, не спасал, а губил жизнь, но что на этом пути сами спасители человечества и самоотверженные служители благу, каким-то непонятным и неожиданным образом, превращались в бессовестных злодеев и кровожадных тиранов. Утопические движения всегда начинаются людьми самоотверженными, горящими любовью к людям, готовыми отдать свою жизнь за благо ближних; такие люди не только кажутся святыми, но в известной мере действительно причастны, хотя и в какой-то искаженной форме, святости. Постепенно, однако, и именно по мере приближения к практическому осуществлению своей заветной цели, они либо сами превращаются в людей, одержимых дьявольской силой зла, либо уступают свое

88

место злодеям и развращенным властолюбцам, имеют их своими естественными преемниками. Таков парадоксальный роковой ход всех революций, руководимых утопическим замыслом утвердить абсолютно совершенный порядок жизни. Посередине этого пути от святости к садизму стоит, как бы воплощая в себе всю дьявольскую парадоксальность этой нравственной диалектики, жуткий, загадочный тип аскетического и добродетельного в личной жизни кровопийцы, вроде Робеспьера и Дзержинского.

В истории русской мысли есть один любопытнейший образец этой диалектики, как она совершается в плане развития чистой идеи, вне всякого воздействия конкретной жизни в порядке практического ее осуществления; и именно поэтому этот образец особенно поучителен. Мы имеем в виду идейное развитие Белинского с момента, когда он, порвав с гегельянством, был охвачен пафосом скорби о земной неправде и стремлением к нравственному оздоровлению общественной жизни. В известном письме, возвещающем разрыв с гегельянством, он заявляет, что «судьба субъекта, индивидуума, личности, важнее судеб мира... т.е. гегелевской Allgemeinheit»; он утверждает, что никакая мировая гармония не удовлетворит его, если он не сможет разделить ее с каждым из его «братий по крови»; что, даже достигнув «верхней ступени лестницы развития», он потребует отчета «во всех жертвах условий жизни и истории», и иначе бросится сам вниз головою с этой «верхней ступени» *). Весь выраженный здесь страстный упор нравственной воли направлен на благо личности, на конкретные нужды живых людей; перед лицом абсолютной ценности каждой конкретной человеческой личности теряют силу все интересы общего развития человечества, грядущего осуществления общих ценностей

*) Письмо В. П. Боткину, 1. III. 1841.

89

жизни. Мы имеем здесь предвосхищение знаменитой формулы Достоевского, вложенной в уста Ивана Карамазова: «Высшая гармония не стоит слезинки хотя бы одного только замученного ребенка». Именно на этом пути заботы о благе каждой человеческой личности Белинский становится страстным приверженцем социализма. И вот, это увлечение программой социалистического устройства жизни становится в душе Белинского столь всеобъемлющим, что тотчас же приводит его к жуткой формуле, совершенно опрокидывающей исходную мысль этого нравственного устремления: «Если для утверждения социальности (т.е. социализма) нужна тысяча голов, — я требую тысячи голов». И Герцен рассказывает, как Белинский, с горящими фанатизмом глазами, проповедовал необходимость гильотины. Так именно, из страстной любви к живым людям и их конкретной судьбе, рождается беспощадная жестокость к ним же, поскольку они считаются помехой при осуществлении порядка, долженствующего обеспечить их же благо. Этот, в каком-то смысле и психологически естественный, и логически последовательный ход идей приводит, таким образом, к вопиющему нравственному противоречию; и здесь, как в лабораторном препарате, в идеально-чистой форме явлено то развитие, которое уже на наших глазах превратило самоотверженных русских народолюбцев в палачей — чекистов; что при конкретном осуществлении этого хода идей «тысячи голов» возрастают до неисчислимого количества, до сотен тысяч или миллионов голов — уже не составляет никакого принципиального различия.

Легко отмахнуться от этого жуткого парадокса дешевым соображением, что фанатическая страсть способна нравственно ослеплять, омрачать жестокостью самые чистые и благородные побуждения. Это вполне верно фактически, но есть только смутная словесная формула, ничего не объясняющая по существу. Этическая мысль требует ясного анализа самой объектив-

90

ной диалектики идей, приводящей к такому жуткому противоречию. Эта диалектика, очевидно, опирается на какие-то предпосылки, ложность которых есть источник порочности ее вывода.

Первое, ближайшее объяснение заблуждения утопизма состоит в том, что он есть замысел «спасти» мир, т.е. истребить в нем зло и неправду и утвердить безраздельное господство добра с помощью реформы порядка или устройства жизни. Порядок есть совокупность отношений между людьми, обеспеченных законом, т.е. принудительными общими нормами. Но этот замысел противоречит самому существу закона. В деле борьбы со злом и нравственного совершенствования жизни надо отчетливо различать между двумя совершенно разнородными задачами: задачей внешнего обуздания зла, ограждения жизни от его гибельного действия, — и задачей сущностного искоренения или преодоления зла, совпадающей с задачей органического взращивания сил добра. Так как и добро, и зло суть по существу силы порядка духовного, то и взращивание добра, и сущностное искоренение зла возможны только в порядке духовного действия изнутри на человеческую волю или на душевный строй личности, т.е. в порядке духовного воспитания, которое мыслимо только в стихии свободы и есть в конечном счете свободное самовоспитание — свободное восприятие и внедрение в душу благодатных сил, под действием которых зло как бы само собой рассеивается, исчезает, как тьма перед лучом света. Наоборот, никакое принуждение, никакой закон, который есть всегда приказ или запрещение, никакие, даже самые суровые кары не могут сущностно уничтожить ни атома зла, сущностно взрастить ни атома добра. В этом смысле толстовская критика государства и вообще борьбы со злом с помощью внешней силы совершенно права. Из этого, правда, совсем не следует толстовский вывод о ненужности и зловредности государственно-право-

91

вой борьбы со злом: ибо, не уничтожая зла, закон, правовой порядок, действующий через принуждение, как указано, просто обуздывает его, ограждает от него жизнь, — что есть, конечно, задача необходимая и благотворная. Если укротить насильника и злодея, воспрепятствовать его злому делу, есть нечто совсем иное, чем сделать его добрым и исцелить от зла, то в этом все же есть разумная и праведная функция охранения жизни от вреда, причиняемого злым действием. Вопреки толстовству и всяческому религиозному анархизму или политическому индифферентизму, благотворность в этом смысле разумного и справедливого порядка, принудительно охраняющего жизнь от зла и неправды, есть самоочевидная истина, которой нет надобности доказывать.

Однако, перед лицом замысла утопизма нужно не упускать из вида обратной, только что упомянутой, стороны дела. Пределы благотворности какого-либо общественного порядка суть пределы благотворности принуждения. Никогда не следует забывать того простого факта, что самые справедливые и возвышенные по своей замыслу социальные и политические реформы конкретно исполняются агентами исполнительной власти, т.е. в конечном счете полицией. Задача же полиции, по меткой формуле героя Глеба Успенского, состоит в том, чтобы «тащить и не пущать» — дело, как указано, необходимое для жизни и в определенных пределах требуемое нравственным сознанием, но столь же очевидно не способное «спасти мир», т.е. утвердить в нем нравственное совершенство или полноту счастья. Отсюда явствует, что утопизм, уповающий на осуществимость полноты добра через общественный порядок, имеет имманентную тенденцию к деспотизму — со всем, что есть злого и гибельного в деспотизме. Это есть основное — одновременно и моральное, и социологическое — возражение против интегрального социализма. Поскольку под социализмом разумеют толь-

92

ко общую идею необходимости и нравственной обязательности государственно-принудительных мер против эксплуатации бедных богатыми, слабых — сильными или вообще против бедствий хозяйственной «анархии», проистекающих от хаотического столкновения корыстных воль, — он есть идея правомерная и бесспорная. Но поскольку под ним разумеется замысел подчинить всю хозяйственную жизнь, все социальные отношения между людьми государственной власти — построить всю социально-экономическую жизнь планомерно с помощью государственного принуждения, он вырождается в замысел деспотизма: нравственно возродить жизнь методами «тащить и не пущать». Он упускает при этом из виду, что жизнь есть не искусственное, рациональное построение, а органическое творчество — в том числе и нравственное — совершается только в стихии свободы, и что поэтому всякое подавление свободы парализует жизнь и, тем самым, силы добра, вне действия которых невозможно никакое совершенствование жизни. Из сказанного явствует, что дело тут не в каком-либо заблуждении в содержании социально-политической программы интегрального государственного социализма, а, в общем, социально-философском — в конечном счете, религиозно-философском — заблуждении утопизма, как такового, только частным случаем, которого является социалистическая утопия. Исходя из совершенно правильного сознания, что при несовершенстве человеческой природы, свобода не только не обеспечивает разумной и справедливой жизни, а напротив, фактически есть в весьма значительной мере свобода зла и неразумия, утопизм есть замысел в корне пресечь эту опасность через планомерное принудительное водительство общественной жизни единой направляющей разумной волей к добру. В сущности, именно в этом состоит чисто философская идея тоталитаризма (если оставить в стороне преступные и корыстные цели, фактически к нему примешивающиеся и в нем соучаствующие),

93

как она была впервые выражена в бессмертной морально-политической утопии Платона *).

Но этим, как указано, безмерно преувеличивается, как бы перенапрягается и тем искажается нормальная функция планомерного принудительного нормирования человеческой жизни — функция закона, который может только ограничивать произвол в его наиболее вредных для жизни проявлениях, но никак не может устранить основоположный факт общего несовершенства и греховности человеческой природы. Свобода, как стихия иррациональности, неизбежно включающая в. себя зло и неразумие, в известном смысле совпадая с самим существом жизни, оказывается сильнее всякой попытки ее уничтожить. Загнанная внутрь, лишенная возможности открытого, явно воспринимаемого, беспрепятственного обнаружения, она находит множество неожиданных, непредусмотренных законом путей и каналов для своего как бы подземного действия. Это неизбежно сказывается в двух отношениях. Во-первых, замысел уничтожить зло принудительным нормированием жизни, даже поскольку он действительно руководим благой и разумной волей, фактически не достигает своей цели. Создается болезненное, отравляющее жизнь противоречие между только видимой благопристойностью и упорядоченностью жизни, как ее поверхностным наружным слоем, и ее внутренней хаотичностью и порочностью. И, с другой стороны, сами водители жизни, долженствующие своей разумной и благой волей преодолеть ее злое неразумие, фактически, как люди, полны того же несовершенства человеческой природы, которое они призваны преодолеть: злую и неразумную человеческую волю направляет и обуздывает не какая-либо высшая, более совер-

*) Что эта идея лежит в основе и социализма — это совершенно ясно видно из его первой исторической формы в сенсимонизме, основной пафос которого состоял именно в обличении свободы, как стихии зла и неразумия.

94

шенная инстанция, а — в лице руководителей — та же самая человеческая воля, полная зла и неразумия. Получается безвыходный порочный круг. Более того: свобода, будучи стихией иррациональной, — стихией, допускающей зло и неразумие — есть вместе с тем стихия рождения и действия добра и разума, т.е. единственная возможность самоисправления, совершенствования жизни. Преодоление зла и неразумия возможно только в форме свободного самовоспитания и самоопреодоления человека, свободной внутренней победы в человеке высшего, лучшего над низшим и худшим. Где замысел внешнего, принудительного совершенствования жизни устраняет эту возможность, там фактически не только не достигается совершенство, а, напротив, иррациональность и порочность, присущие человеку, расцветают махровым цветом.

Ересь утопизма можно, таким образом, ближайшим образом определить, как искажение христианской идеи спасения мира через замысел осуществить это спасение принудительной силой закона. Поскольку идея закона есть руководящая идея ветхозаветной религии, ересь утопизма оказывается искажением христианского сознания в направлении ветхозаветных представлений. Правда, в самом ветхом завете закон отнюдь не мыслится средством спасения мира. Он есть только средство «спасения» человека в смысле его оправданности перед Богом; при этом под законом разумеется, конечно, не закон государственный, а закон, как безусловное религиозное веление — то, что мы теперь (оставляя в стороне ритуальный закон) назвали бы законом нравственным. Известна критика ап. Павлом этого понимания закона — критика, которою впервые была отчетливо разъяснена христианская идея спасения: закон, будучи коррективом греха, есть его коррелят и последствие, и именно поэтому, внешне обуздывая грех, не может сущностно преодолеть его и привести к спасению. Значение этой гениальной религиозной интуиции ап. Павла для нашей темы обна-

95

руживается, если учесть естественную тенденцию закон в ветхозаветном смысле превратиться в закон принудительно-государственный. Будучи выражением божьей воли, закон имеет безусловную обязательность: правда должна быть осуществляема при всех условиях, ее нарушение должно быть обуздываемо. Если эта имманентная принудительность закона ближайшим образом конкретно выражается в давлении на личность нравственного суда общественного мнения, то нравственная воля общества сознает себя вправе и даже обязанной утверждать правду и средствами государственного принуждения. Религия закона неизбежно и естественно воплощается в принудительной теократии. В истории христианства этот ход идей обнаруживается всюду, где в нем проступают ветхозаветные тенденции, например, в кальвинизме (женевская принудительная теократия Кальвина и соответствующие явления английской пуританской революции). Закон, правда, мыслится здесь не как спасение мира, а как средство обуздания греха и, тем самым, в порядке общих условий мирового бытия, как средство охранения мира от разрушительных сил греха, т.е. как условие устойчивости и равновесия мировой жизни, потрясенной грехопадением. Но поскольку в утопизме возникает идея спасения мира через утверждение в нем праведного порядка или закона, ветхозаветная идея теократии принимает в нем характер спасения мира через государственное принуждение. Значение такого рода — искаженных — ветхозаветных представлений в утопизме явственно в типах утопизма эпохи реформации. Враги божьего закона рассматриваются, как безбожные «амалекитяне и филистимляне», подлежащие беспощадному истреблению (постоянный лозунг религиозного фанатизма в эту эпоху); характерно, что на этом пути «табориты» кончают прямым отречением от христианства и возвращаются к ветхозаветной вере. Самый яркий и в нашей связи поучительный образ этого умонастроения есть попыт-

96

ка анабаптистов в Мюнстере принудительно осуществить христианский идеал имущественной общности: закон предписывал, чтобы двери домов оставались открытыми днем и ночью; всякий мог брать повсюду, что он хотел; нарушители закона беспощадно карались смертной казнью. Это есть образец примитивного мотивированного христианским идеалом совершенства, принудительного социализма, неизбежно поддерживаемого террором — кажется, исторически первый опыт большевизма.

Но это понимание ереси утопизма, как искажения христианской идеи спасения в направлении ветхозаветной теократии, само по себе еще недостаточно. Нужно еще уяснить предпосылки, в силу которых становится возможным само это искажение. Дело в том, что ни в новом, ни в ветхом завете, как таковых, не содержится ничего, что могло бы быть источником этого искажения. Как уже указано, при всем преувеличении религиозного значения закона, как богоустановленной принудительной нормы поведения, ветхозаветное представление никогда не усматривало в законе средства спасения мира в смысле установления в нем абсолютного совершенства. С другой стороны, благая весть нового завета о спасении мира и преодолении в нем греха мыслит это спасение принципиально в порядке надмирном. В пределах нынешнего мирового зона это спасение состоит в освобождении человеческой души от подвластности греховному миру через открытие ей доступа к «Царству небесному», как ее вечному достоянию; в силу этого спасение, как полнота блаженства и возможность духовного совершенства, мыслится совместимым с бытием в несовершенном мире, исполненном греха и страдания. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: я победил мир» (Ев. Иоан. 16, 33). Эта сущностная победа над грехом и, тем самым, принципиальное, еще незримое преодоление греховного зона мирового бытия должно завершиться преображением его в «Царство Божие», но это

97

преображение совпадает уже с «концом» этого мира. И первое, и второе спасение одинаково, хотя и в разных формах, означают выход за пределы «этого мира», имеют в виду «царство не от мира сего» и потому не только не содержат, но прямо отвергают мысль о возможности совершенства и полноты блаженства в пределах — как бы в категориальных условиях — привычного, «этого» мирового бытия.

Единственный религиозный мотив в составе священного писания и вообще исконной религиозной традиции, в котором можно было бы усмотреть опорную точку для утопизма, есть апокалиптическое чаяние «нового неба и новой земли», «нового творения» (идея, которая сама восходит к упованиям ветхозаветных пророков — ср. Исайя, 11 и 67, 11—25); и утопизм часто принято сближать с этой апокалиптической верой. Не следует, однако, при этом упускать из вида и существенное, можно сказать, решающее различие между ними. Преображенный, совершенный мир — «новое небо и новая земля» — мыслится в апокалиптической вере именно как «новое творение», т.е. как бы второй завершающий акт сотворения мира. Подобно первому сотворению мира, это есть чудесный акт творческой Божьей воли, превосходящий человеческое разумение и тем более выходящий далеко за пределы всего доступного умышленной, устрояющей воле человека. И — по крайней мере в новозаветном апокалипсисе — это новое творение отчетливо отделено от старого — от нынешнего мирового зона — страшным судом, в котором конечное торжество всемогущей правды Божьей, истребляя всю земную неправду, полагает конец и всему «этому миру». Напротив, утопизм мыслит «новое творение» делом именно устрояющей человеческой воли, руководимой замыслом утвердить абсолютную правду, «Царство Божие» на земле, т.е. в категориальных условиях «этого мира».

Подлинный и последний идейный источник утопизма есть совершенно новая — по сравнению со всем

98

кругом ветхозаветных и новозаветных представлений — религиозная идея (некоторую аналогию которой можно найти только в гностицизме 2-го века). Это есть мысль, что мировое зло и страдание определены не вошедшей в мир, исказившей совершенное Божие творение и в пределах мира неустранимой, таинственной силой греха, а неправильным устройством самого мира. К этому присоединяется другая мысль: человеческой воле, руководимой стремлением к абсолютной правде, дана возможность коренного переустройства мира — сотворения нового, осмысленного и праведного мира, взамен старого, неудачного и неправедного. Утопизм есть прежде всего отрицание догмата грехопадения. Ответственность за земную неправду он возлагает не на власть греха в мире, не на греховную человеческую волю, а на некие иные силы, повинные в неправильном и неправедном устройстве мира, — при полной последовательности мысли, на инстанцию, сотворившую мир. Это есть восстание человеческой нравственной воли против творца мира и против самого мира, как его творения. Древние гностики учили, что мир сотворен злым богом, и что Бог любви и правды, откровение которого принес Христос, есть совсем иной Бог, чем творец мира. Отсюда ближайшим образом следовало аскетическое бегство от мира, стремление избавиться от власти злого бога-творца через духовное причастие иному «далекому» Богу любви и правды. Немецкий богослов Гарнак (в своей книге о Маркионе) метко сближает учение Толстого с этим древним религиозным направлением. Не случайно, однако, в Толстом аскет сочетается с революционером; бегство от мира, отрицание красоты, эротики, культуры — всех духовных сил, связанных с жизнью в мире и с признанием положительной религиозной ценности космоса, восполняется мечтой о возможности совершенной жизни через подчинение новому порядку — тому, что можно было бы назвать уставом толстовской жизни. Правда, этот порядок праведной жизни мыслится доброволь-

99

ным, с отвержением всякого физического принуждения; и в этом — существенное отличие толстовства от утопизма. Но, как выше было указано, вера в законный порядок, как адекватное и всеобъемлющее выражение абсолютной божьей правды, по существу уже содержит в себе нравственное требование его принудительного осуществления и неукоснительно приводит к идеалу принудительной теократии. Поскольку утверждение праведного порядка мыслится делом умышленной, устрояющей воли человека, принудительная теократия принимает характер принудительной богоборческой антропократии. Человек берет на себя самого дело устроения мира на новых, праведных основаниях; этот новый, праведный и разумный мир — творение устрояющей нравственной воли человека — отчетливо противопоставляется миру старому, исконному, исполненному зла и неразумия — миру, созданному некой злой, слепой, хаотической силой. Именно в этом замысле построить совершенно новый мир, через принудительное утверждение в нем праведного порядка, и состоит существо утопизма. Не случайно, а совершенно естественно и с неумолимой последовательностью, утопизм, будучи первоначально христианской ересью, именно в качестве идеи спасения мира через подчинение его праведному закону, превращается в богоборчество, в восстание человека против Бога — сохраняя при этом характер христианской ереси только в самой идее спасения или преображения мира.

В этом существе утопизма уже предопределена его судьба - та роковая диалектика вырождения добра в зло, констатирование которой было исходной точкой нашего размышления. Чтобы создать или сотворить новый мир, надо сначала разрушить старый. Ведь дело идет о том, чтобы создать мир именно заново. Подобно Богу, человек замышляет сотворить мир из ничего; но, не находясь в положении Бога, который впервые сотворил мир, он встречает препятствие для своего творческого замысла в лице уже существующего мира.

100

Поэтому задача разрушения составляет для него интегральную часть его творческой задачи; согласно знаменитому изречению Бакунина в его немецкой юношеской статье — этом философском манифесте революционного утопизма — «dieLustder Zerstörungistaucheine schaffendeLust». — Правда, по замыслу самого утопизма, разрушение старого мира должно быть только краткой подготовительной стадией, за которой должно следовать уже чисто созидательное дело построения нового мира. Но старый, исконный мир — мир грешный, неразумный и несовершенный — упорствует в своем бытии, сопротивляется своему разрушению. Это упорство представляется утопизму всегда чем-то непонятным, неожиданным, противоестественным, ибо противоречит его представлению об относительно легкой возможности построить новый мир. Оно рассматривается поэтому, как некоторого рода случайная, частная помеха, приписывается какой-то извращенно-порочной воле; представляется естественным, что нормальные люди должны согласиться на план построения нового мира, обеспечивающим им «спасение», разумную и блаженную жизнь. Эта извращенная, порочная воля немногих должна быть подавлена и уничтожена; отсюда — требование «тысячи голов». Но этот старый мир, несмотря на всю свою порочность и дряхлость, на все свое несовершенство, все же имеет некое сверхчеловеческое происхождение — и потому некую для утопизма неожиданную прочность, о которую разбивается всякая чисто человеческая воля. Поэтому никакое устранение «тысячи голов» здесь помочь не может: взамен отрубленных голов у «гидры контрреволюции» вырастают тысячи — или скорее десятки и сотни тысяч — новых голов; Дело разрушения безнадежно затягивается, и на этом пути утопизм роковым образом увлекается на путь беспощадного и все более универсального террора. Именно поэтому благодетели человечества неизбежно становятся его угнетателями, мучителями и разрушителями. Спасаемые расплачи-

101

ваются за слепоту спасителей, за ложность самого их замысла спасти мир новым его устроением, замысла, основанного на забвении истины о неустранимом никакими внешними человеческими мерами греховном несовершенстве мира. По меткому изречению Канта, «из того кривого дерева, из которого сделан человек, нельзя смастерить ничего совсем прямого». Посвящая все свои силы бесконечной, никогда не завершимой задаче обуздания, подавления, разрушения исконных основ мирного бытия, спасатели мира становятся его заклятыми врагами и постепенно подпадают под власть своего естественного водителя на этом пути — духа зла, ненависти, презрения к человеку. Богоборческая антропократия роковым образом вырождается в демонократию, которая ведет не к спасению мира, а к его гибели.

Мы предвидим естественное возражение. На первый взгляд легко может казаться, что всё это рассуждение несостоятельно, будучи основано на простой игре слов — на смешении «мира», как сферы общественной жизни человека, с понятием мира, как космоса. Никакие утописты, скажут нам, не собираются ведь изменить законы природы и сотворить космос на новых основаниях; они замышляют только создание нового, праведного социального устройства; а подтверждаемая историческим опытом изменчивость социального устройства вполне совместима с неизменностью космического строя бытия. Но это возражение лишь мнимо убедительно: оно проходит мимо самой существенной стороны проблемы. Лишь мимоходом укажем, что утопизм часто сам открыто признает себя мечтой о космическом преображении, как, например, в утопических фантазиях Фурье или в знаменитой формуле Маркса о «скачке из царства необходимости в царство свободы», указующей, что наступление социализма мыслится именно, как совершенно новый зон вселенного бытия. В туманной форме утопизм вообще содержит веру, что преобразование социального устройства как-то должно обеспечить подлинное спасение,

102

т.е. конец трагической подвластности человека слепым силам природы и наступление нового, неомраченно-блаженного бытия. Гораздо существеннее, однако, для нас иная, более тонкая и глубокая связь, в которой обнаруживается имманентная необходимость для утопизма быть замыслом преобразования неких общих космических основ бытия.

Дело в том, что само устройство человеческой жизни — мир социальной жизни — в некоторых общих своих условиях (в пределах которых, конечно, возможны многообразные исторические вариации) есть выражение подчиненности человека силам космического порядка. Поскольку человек есть не чистый дух, а плотское существо, он в лице своей плоти и ее неизменных нужд и потребностей входит в состав «космоса» и подчинен его силам. Поэтому всякий умысел изменить эти общие условия, заменить их совершенно новыми, есть по существу — все равно, сознается ли это или нет — попытка преобразования космических основ человеческого бытия (обычно это скорее не сознается, ибо открытое сознание было бы равносильно осуждению утопизма). Возьмем для начала простой совершенно элементарный и потому грубоватый пример. Принцип всеобщего равенства, в качестве нравственного требования, конечно, вполне правомерен и обязателен, будучи выражением уважения к святости каждой человеческой личности, признания ее богоподобия и богосыновства. Но попытка утвердить реальное и безусловное равенство положения, возможностей и условий жизни всех людей равносильна попытке отменить универсальный и непреложный космический факт реального неравенства людей по их способностям, энергии, трудолюбию, как и столь же непреложный факт значения в жизни людей иррациональных случайностей. Можно и должно даровать женщинам «равноправие» с мужчинами, но совершенно невозможно отменить глубочайшее, космически предопределенное различие в умственном и душевном складе, в жизнен-

103

ном «призвании» двух полов; и аналогичное соображение ставит роковой предел всем другим попыткам реального уравнения всех людей. Все они фактически означают замысел «космической революции», именно отмены универсального космического факта качественной и количественной дифференцированности бытия, т.е. его многообразия и его иерархической структуры.

Отсюда следует, что есть некие «законы», в смысле нормативно определенных порядков человеческой жизни, которые соответствуют подчиненности человека непреложным — в пределах «этого мира» — космическим условиям его бытия. В этом — смысл понятия «естественного права», выработанного уже античной мыслью и усвоенного христианской церковью в полном согласии с ее собственным религиозным сознанием. «Естественное право» не есть право, обеспечивающее совершенную и блаженную жизнь, не есть социальный порядок, сполна удовлетворяющий потребности человеческого духа. Напротив, оно естественно несовершенно, выражая общее несовершенство человеческой жизни в ее подчиненности силам космического порядка. Точнее говоря, естественное право есть максимально-адекватное выражение нравственной и духовной природы человека в пределах ее подчиненности этим космическим силам. Так, моногамная семья есть форма, в которой нравственный дух человека упорядочивает космическую стихию пола. Так, государство, государственная власть есть форма, в которой практически удовлетворяется нравственная потребность свободной и мирной солидарности перед лицом космического наличия враждебных, злых, анархических сил внутри и вне общежития; и именно в этом смысле государственная власть, по учению ап. Павла, установлена Богом (таков же, конечно, и естественно-правовой фундамент международного права, включая и еще неосуществленный замысел международного единства). Так, частная собственность, при всем многообразии ее конкретных форм и при всей необходимости ее ограничений в ин-

104

тересах человеческой солидарности, в самом своем принципе есть естественное условие свободной самодеятельности человека перед лицом космического факта «хозяйственной» нужды, т.е. зависимости человеческой жизни от обладания материальными благами.

Поэтому всякий замысел отменить или уничтожить эти общие формы человеческой жизни, отражающие ее подчиненность космическим силам земного бытия, заменить их совершенно иными формами, придуманными нравственной мыслью человека, есть выражение неправомерной, противоестественной гордыни человека, его титанического стремления собственными силами построить совершенно новый мир. Замысел этот не только фактически неосуществим, так как он разбивается о непреодолимое упорство мира, в котором обнаруживается его сверхчеловеческое происхождение. Превращаясь на пути своего практического осуществления в безнадежную, никогда незавершимую задачу разрушения мира, он фактически вырождается в процесс калечения, уродования естественных — и потому при данном состоянии человеческой природы морально необходимых — условий человеческой жизни. Задуманный для утверждения абсолютной божьей правды на земле, утопизм в процессе своего осуществления превращается в дело убийства — в переносном и прямом смысле слова — живого, конкретного, реального человека, в уничтожение самой жизни и, тем самым, всякой возможности ее морального совершенствования.

Согласно глубокой и верной христианской идее, человек подчинен «миру», т.е. космическим условиям своего бытия в меру своей собственной греховности, т.е. своего внутреннего несовершенства. Освобождение от этой зависимости возможно только в порядке внутреннего духовно-нравственного совершенствования человека, а никак не через какие-либо внезапные, механически действующие перемены внешнего порядка человеческой жизни. Дело совершенствования человеческой жизни есть дело свободного воспитания и са-

105

мовоспитания человеческого духа, его внутреннего просветления благодатными силами. Общественные реформы нужны и осмысленны только именно в этом же порядке, т.е. поскольку они создают лучшие условия для этого дела свободного внутреннего духовного перевоспитания человека; но для того, чтобы исполнить эту свою функцию, они должны считаться с реальным состоянием человека, а не быть замыслом насильственной его перемены.

В истории русской мысли XIX века есть, можно сказать, классический образец глубокого и нравственного ума, в результате трагического жизненно-политического опыта дошедшего до этого сознания — образец умственной и нравственной эволюции, прямо противоположный приведенной выше внутренне-противоречивой диалектике идей Белинского. Герцен в «Письмах к старому товарищу», которые могут почитаться его политическим завещанием, говорит, критикуя утопический замысел социальной революции: «Разрушь буржуазный мир: из развалин, из моря крови — возникнет все тот же буржуазный мир». Революционер и социалист, Герцен, к тому же человек исторически образованный, конечно, хорошо знал, что «буржуазный мир» не вечен, а есть только историческое явление. Но он понял, что этот порядок общежития определен неким духовным состоянием человеческой природы и потому не может быть уничтожен насильственным переворотом. И потому он с гордостью истинно свободного ума прибавляет: «Я не боюсь опошленного слова "постепенность"». Он понял вместе с тем основное заблуждение ереси утопизма — замысел осуществить совершенную жизнь «на земле», т.е. в условиях по существу несовершенного состояния мирового бытия. Чуждый всяких религиозных верований, этот независимый ум из простого наблюдения жизни и размышления о ней приходит к тому же осуждению ереси утопизма, которое может найти свое последнее и полное обоснование только в христианском религиозном сознании.

106

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.