13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

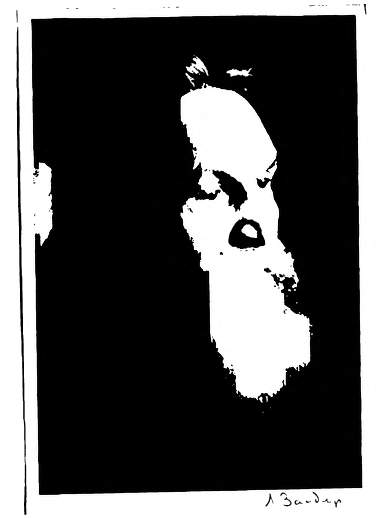

Автор:Зандер Лев Александрович

Часть 1. Глава 1. Характеристика о. Сергия, как мыслителя и писателя

о. Сергий Булгаков

(в 1936 г.)

Есть Бог, есть мир — они живут во-век,

А жизнь людей мгновенна, и убога,

Но все в себе вмещает человек,

Который любит мир и верит в Бога.

(Н. Гумилев).

8

ОТ АВТОРА

Эта книга была задумана, а в значительной своей части и составлена еще при жизни о. Сергия. Когда была написана “Невеста Агнца”, философское и богословское творчество о. Сергия казалось законченным, и стало возможным рассматривать его как целостную систему. И когда осенью 1942 года я обратился к нему с просьбой благословить труд, посвященный анализу его мировоззрения, он не только дал свое согласие и одобрение, но и отнесся к моей книге с большим вниманием. Главу за главой прочитывал он мою рукопись, делая свои пометки, исправляя неточности, дополняя недостатки. Таким образом, были прочитаны части I и II и первая глава части III. Остальное было написано после его смерти...

Относительно избранного мною метода — излагать его мысли по возможности его собственными словами — о. Сергий сказал мне как то, что метод этот — самый сложный и медленный, но самый верный. Все это дает мне уверенность в том, что, излагая о. Сергия, я действительно излагал его, а не свои мысли о нем.

Система о. Сергия безусловно станет со временем объектом критического изучения и церковной рецепции. До сих пор эта работа еще не начата. Данный труд только подготовляет для этого почву, систематизируя мысли о. Сергия, излагая в сокращенной форме то, что содержится в необозримом богатстве его писаний. Но ни генезиса его мыслей, ни критики их, ни анализа влияний на о. Сергия других мыслителей читатель здесь не найдет; целью данной книги является только изложить систему о. Сергия, помочь понять ее, побудить к более глубокому проникновению в его мысль.

В течение двадцати лет мне было дано жить и работать в свете его мудрости и вдохновений. Это лучшее время моей жизни было увенчано единственным и редким счастьем: возможностью писать о любимом учителе еще при его жизни, беседовать с ним по поводу написанного, слушать его собственные слова о моем труде, полные смирения и любви...

1 марта 1948 г.

9

ЧАСТЬ I

ХАРАКТЕРИСТИКА О. СЕРГИЯ КАК МЫСЛИТЕЛЯ И ПИСАТЕЛЯ.

Настоящее исследование ставит себе задачу понять философское и богословское творчество отца Сергия Булгакова в его совокупности и внутреннем единстве, истолковать его как целое, понять его, как систему. Вследствие этого все, что относится к жизни о. Сергия — его удивительная биография, влияния, испытанные им в его философском пути, его значение в истории русской мысли, его место в русской церкви остаются за пределами нашей работы. Мы имеем дело с его богословским и философским творчеством, закрепленным в его печатных (и отчасти ненапечатанных) трудах и представляющим — по своему внутреннему устремлению и философскому пафосу — целостное единство, позволяющее нам говорить о его системе. С этой точки зрения его мысль должна быть изучаема вне времени и независимо от ее исторической обстановки; как мыслитель о. Сергий является современником великих философов и богословов прошлого, и значение его творений выясняется именно из их сопоставления с этими “вечными” вехами человеческой мысли.

Однако, для большего проникновения в стиль и характер мысли о. Сергия нам необходимо хотя бы в краткой форме коснуться тех личных данных, которые влияли на его мышление не в качестве однократных событий, но как факторы действующие постоянно и свойственные самой природе его духовного творчества. К таковым, с одной стороны, относятся те черты, которые характеризуют его как мыслителя — ученого, философа и богослова; а с другой стороны, — те условия окружающей его действительности, которые повлияли на его систему, путем предоставления ей определенного исторического “языка”, благодаря которому она является принадлежащей не только к сокровищнице человеческой мудрости как таковой, но и к определенной эпохе в развитии русской мысли.

К первым “личным” факторам относится, во-первых, та черта о. Сергия, которую лучше всего охарактеризовать любимым термином Достоевского — “почвенность”. Сын священника в 6 поколении священства, связанный всеми нитями своего фи-

11

зического и духовного бытия со своим народом и его прошлым, о. Сергий во все периоды своей жизни чувствовал свою глубокую укорененность в родной действительности, во всем богатстве, полноте и правде русской жизни. Это чувство реальности, эта глубокая (хотя иногда и неосознанная) срощенность души с сверхличным бытием родной природы, родного народа, родной церкви, были для о. Сергия тем путеводным маяком, свет которого всегда освобождал его от власти отвлеченных, хотя бы и идеальных, схем. Его разочарование в марксизме понятно: пустыня отвлеченного экономизма не могла надолго удержать правдивую и одаренную русскую душу; и путь “от марксизма к идеализму” явился общим путем многих мыслителей и ученых, разделявших молодое увлечение о. Сергия. Но прорвавшись к идеалистической философии и к религиозному мировоззрению, судьба их оказалась различной; ибо если для многих эта новая установка означала иную ориентацию мысли, иное философское и научное мировозрение, то для о. Сергия это было вопросом жизни и духовного самоопределения. “Почвенность” его души властно звала его к конкретной и исторической реальности. И поэтому: не отвлеченное мировоззрение, а духовная жизнь: не философская спекуляция, а действенная религия; не абстрактный идеализм, а живая вера; не религиозная установка, а непосредственное участие в жизни церкви; одним словом, не “идеализм”, а православие, — вот итог этого пути, последним этапом коего было священство, — высшее и конкретнейшее осуществление его связи с предками, с родным народом, с его историей и судьбой. «В душе зрела воля к вере (пишет о. Сергий про это время, — “Свет Невечерний”, стр. 9): “решимость совершить, наконец, безумный для мудрости мира прыжок на другой берег, “от марксизма” и всяких, следовавших за ним измов к... православию»... Таким образом осуществилось его возвращение в Отчий дом, воцерковление его жизненных исканий, всего его философского и научного творчества; и это имеет для нас также “почвенное” — символическое и вместе конкретное значение. Во время чествования пятнадцатилетия священства о. Сергея (5 июня 1933, на съезде Русского Студенческого Христианского Движения — в Монфоре), В. Н. Ильин обратился к нему со следующими словами: “Отец Сергий, я особенно люблю вас за то, что вы были социалистом. Ибо преодолев марксизм, отрекшись от атеистических заблуждений, вернувшись в церковь, вы тем самым явились для нас символом и знамением судьбы нашей родины. Ибо и она поддалась соблазну социалистического рая, и она в муках изживает заблуждения этой доктрины, и — верим, — что и она своей светлой душой придет к святыне Церкви и поклонится ей. А что вы не

12

остановились на пути христианского служения ученого и философа, но возжелали священства, наполняет нашу душу надеждой, что и народ наш, обратившись к Богу, возжаждет высшей святости и высших посвящений, и что Господь пошлет ему те духовные дары, которые прозревали в нем его пророки Хомяков и Достоевский”...

“Почвенность” о. Сергия связывает его, таким образом, с судьбою русского народа: его увлечения и искания можно рассматривать, как символические вехи в истории русской души, а его священство — как залог оцерковления русской интеллигенции (одним из духовных вождей которой о. Сергий безусловно был), а за нею — и всего русского народа.

Влияние почвенности не ограничилось, однако, переходным периодом мысли о. Сергия. Ибо отвлеченность и оторванность от почвы возможны и в православии (история русского богословия с его подчинением схоластическим влияниям Запада, с его преподаванием на латинском языке — достаточный тому пример); только “почвой” здесь является нечто совсем иное...

Обратившись к вере и начав грандиозную перестройку всего здания своей научной и философской мысли на новых основаниях, о. Сергий остался чужд абстракности и схематичности отвлеченной науки и стремился укоренить свою мысль в самой реальности и жизненности исторического христианства. Эта “почвенность” его богословской мысли проявилась в двоякой форме. В первом периоде своего религиозно-философского служения (до своего священства) он с особым интересом и настойчивостью изучает те страницы истории Церкви, в которых реальность благодатных даров выявилась с наиболее потрясающей и неопровержимой силой. Сюда именно относятся его многочисленные статьи о первохристианстве, которые не только дают яркий образ этой блаженной эпохи молодости Церкви, но и определяют ряд философских, социальных и даже экономических проблем: ибо жизнь ранней Церкви навсегда остается вечным основанием и вдохновляющей силой для всей православной философии и культуры. Смысл этих исследований лежит не в историческом восстановлении прошлого: цель их — найти основание новому мировоззрению; основание не абстрактное, но жизненное: не учение, но его осуществление, не норму идеала, но конкретную и реальную историю и славу Церкви (не “убедительные слова человеческой мудрости, но явления духа и силы”, говоря словами ап. Павла — I Кор., II, 3). Вследствие этого, статьи эти обладают несравненной жизненностью: они не столько переносят нас в прошлое, сколько заставляют само это прошлое говорить на языке современности; и этим дается ряд

13

христианских установок в отношении самых жизненных проблем культуры (экономической, социальной, национальной, правовой) — из чего в свою очередь вырастают основные черты современного православного мировоззрения. Но это не все. Перейдя к исследованию чисто богословских проблем (в период своего священства), о. Сергий всегда стремился строить свою систему на твердом основании церковной реальности. Но так как жизнь Церкви есть, главным образом, ее молитва, то и богословие о. Сергия получило характер литургического и иконографического богомыслия. Священные слова церковной песни, мудрость молитв, “умозрение в красках” икон — все это обрело в его творчестве живой философский и богословский язык; это литургическое богатство никогда не служило для него иллюстрацией его построений; как раз наоборот — для его философии оно есть канон церковной жизни, норма духовной реальности, факт, от которого необходимо исходить в построении православной системы богословия; ибо православие — не теория, а жизнь... Эта установка не только связывает, но прямо сливает воедино умозрение и молитву, науку и богословие, философию и веру. Отвечая однажды (в день своего Ангела) студентам Богословского Института, отметившим этот жизненный характер его мышления и преподавания, о. Сергий сказал: “одно я могу засвидетельствовать со всею искренностью, что мое богословствование всегда вдохновлялось предстоявшем алтарю”...

С почвенностью о. Сергия тесно связана другая особенность его творчества, которую правильнее всего назвать его «эсхатологичностью». Ибо оно никогда не удовлетворяется “данным”, всегда обращено к искомому, к чаемому, к грядущему. Земные горизонты о. Сергия никогда не удовлетворяют; он всегда жаждет “иного”, — и этот внутренний динамизм, присущий его мысли, делает ее волнующей и беспокойной.

“Знак этой книги стрела — Покоя и мира в ней нету”, говорит о книге его творчества современный поэт...

«Не является ли, как личная жизнь каждого из нас, так и жизнь всего исторического человечества непрерывным странствованием в стремлении к грядущему граду?” — спрашивает себя о. Сергий. И ответ на этот вопрос может служить эпиграфом ко всему его творчеству: “В этом движении к запредельной цели возможен только перерыв, но не остановка, по слову Апостола: “не имамы бо зде пребывающего града, но грядущего взыскуем” (“Два града”, т. I, стр. XXI). “Ибо цель истории ведет за историю к “жизни будущего века”, а цель мира ведет за мир к “новой земле и новому небу” (“Свет Невечерний”, стр. 410). Эсхатология не является поэтому одной из тем о. Сергия,

14

главою среди других глав его творчества; ее правильнее определить, как основную категорию его мысли, как подразумеваемый коэффициент всех его построений, как таинственную и волнующую мелодию, слышимую им и в экономике, и в философии, и в богословии... “Эсхатологизм”, как будто, противоречит «почвенности”. Однако, противоречие это только кажущееся; ибо на самом деле небо и земля пребывают в состоянии антиномической сопряженности между собой. Связь эта таинственна и непонятна; но только тот, кто твердо стоит на земле, способен к горным взлетам ввысь; и только созерцая мир с высоты, видишь его в перспективе вечной красоты и богозданной святости. Это понимал Достоевский, когда учил любить землю и бытъ ей верным во веки веков. И это именно осуществлял о. Сергий, как характером своего творчества, так и всем содержанием своей мысли.

И первым долгом это относится к его экономике. Обыкновенно марксизм понимается, как сухая теория наукообразного материализма — “без божества, без вдохновенья, без слез”... Таковым он, по-видимому, и был — по крайней мере, в сознании своих создателей и пророков. Однако, не таким видел его о. Сергий: “Под личиной холодного рационализма и теоретической жестокости в нем скрывается грусть человека о самом себе, тоска «царя природы” в плену у стихии этой самой природы... В этом скорбном учении нашел выражение хозяйственный трагизм человеческой жизни. Над человеком тяготеет проклятие — эта неволя разумных существ у мертвой, несмысленной, чуждой нам природы, эта вечная опасность голода, нищеты и смерти... Такова тоска, которая слышится в экономическом материализме, и такова правда, облеченная в его научный иероглиф” (“Философия хозяйства”, стр. 321). И эту спасительную тоску не в состоянии преодолеть тот наивный суррогат имманентного эсхатологизма, которым — вопреки своим собственным теориям — вдохновляется марксизм революционный. Ибо скачок из царства необходимости в царство свободы, теория крушения социального строя и утопия бесклассового общества бессильны преодолеть ту трагедию человека, которая не ограничивается его экономической неустроенностью, но уходит своими корнями в онтологию его бытия. Слушатели ранних курсов о. Сергия говорили нам, что в его изложении экономические категории всегда казались некоей призмой, в которой преломлялись и светились лучи иной реальности. “Горе имеем сердца” — этот возглас, который обрел всю присущую ему духовную силу в священстве о. Сергия, явственно звучал уже в его экономике, углубляя ее до проблематики космологии и антропологии, возводя ее до высот философского созерцания. В следующем философском пери-

15

оде эсхатологизм о. Сергия побуждает его к преодолению самой философии, к выходу за ее пределы — не только в теоретическом осознании ее естественных границ, но и в практическом трансцензе области имманентного мышления. Философия всегда связана с опасностью самодостаточности и самодовольства: формы его могут быть очень разнообразны: от атараксии древних до величавого спокойствия Гегеля. Но мысль, сознающая себя абсолютной и объективной, всегда стремится стать высшим принципом жизни и ограничивает кругозор мыслителя своим собственным содержанием. В этом и заключается основной соблазн имманентизма, замыкающего философа в прозрачные и вместе непроницаемые стены собственного я, — независимо от того, вмещает ли оно в себя весь мир, или же ограничивает себя более узкою областью того, что заключено “в границы только разума”. Эта философская резиньяция ведет не к смирению разума, а к тому же интеллектуальному и метафизическому самодовольству, которым грешат и системы тожества; только в одном случае разум надмевается своей силой, а в другом — осознанием своего бессилия. Но в обоих случаях он является абсолютом и божеством...

У о. Сергия этот философский пафос преодолевается его философским эросом. Самодостаточности разума он противополагает жажду Бога, а правду жизни предпочитает достоверности мысли. Сила философского созерцания от этого не уменьшается, и философом о. Сергий остается всегда; но обратившись к трансцендентному, “воззвав из глубины” к Богу, он переносит центр тяжести за пределы мыслимого, и, благодаря этому, само его созерцание становится славословием. “Бог есть — вот что раздается в человеческом сердце, бедном, маленьком, детском человеческом сердце. Бог есть — поет небо, земля и мировые бездны. Бог есть — откликаются бездны человеческого сознания и творчества. Слава Ему” (“Свет Невечерний”, стр. 22).

Если эсхатологизм в экономике и философии выводит мысль за их пределы, то каково может быть его значение в религии, которая не знает никаких пределов и которой, следовательно, нечего преодолевать? “Вера есть высшая и последняя жертва человека Богу — собой, своим разумом, волей, сердцем, всем своим существом, всем миром, всей очевидностью... это любовь человека к Богу исключительно ради самого Бога, это спасение от самого себя, от данности своей, от имманентности своей, это ненависть к себе, которая есть любовь к Богу. Это — немой, умоляющий, ищущий жест, это — одно стремление: sursum corda, sursum, sursum, sursum, excelsior!” (“Свет Невечерний” стр. 31).

Какой же здесь может быть эсхатологизм, когда вся сущ-

16

ностъ религии заключается в связи, в доступности бесконечного — трансцедентного конечному — имманентному? И, однако, нигде эсхатологизм о. Сергия не проявляется с такой огненной силой, как именно в его религиозной мысли. Как это возможно? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно противопоставить эсхатологизму ту духовную установку, которую можно обозначить как церковный позитивизм. Она состоит в удовлетворенности тем духовным опытом и теми формами культа и жизни, которые несет с собой положительная религия и историческое христианство. В известном смысле этот позитивизм является оправданным: ибо религия сообщает человеку такое духовное богатство, такую полноту, что ему кажется уже нечего больше желать, не к чему стремиться, ибо в Церкви уже дано все. Однако, и самое восприятие Церкви может быть двояким: ее можно мыслить как божественную данность, как “предложение обещания и надежды исполнение”; и ее можно чаять как грядущую полноту времен, в которой Бог будет все во всем. Соответственно этому чувство церковности может быть окрашено двойным пафосом: радости о данном и жажды обетованного; последним именно пронизано все Первохристианство с его скорым ожиданием второго пришествия Христова, с его молитвой: “ей, гряди, Господи Иисусе”.

В историческом христианстве этот эсхатологизм почти не чувствуется; ибо боговоплощение воспринимается в нем как совершившееся, откровение — как уже данное; соответственно этому — таинства, как сообщения благодати, перестают быть залогами будущего блаженства, но становятся самоцелью; а священство и жречество, связанные с ними, вытесняют обращенное к грядущему пророчество. Жизнь церковная довлеет себе. Апокалипсис и эсхатология, которые не могут быть устранены из канона, превращаются в средства педагогического воздействия и устрашения или же оказываются за пределом церковного употребления и практически отмирают (таковы судьбы обоих Апокалипсисов — Ветхо- и Ново-заветного: Песни Песней и Откровения, никогда не читаемых в церкви).

В этой связи эсхатологизм о. Сергия становится понятен, законен и нужен. Более того: он отвечает той жажде современной души, которая не может удовлетвориться церковным позитивизмом и ищет себе ответа вне церковной ограды. Поэтому эсхатологизм о. Сергия знаменует собою возвращение в Церковь всех человеческих чаяний, всей жажды и томления человеческого сердца, ищущего последних свершений; и вместе с тем он является пробуждением в современной церковности мотивов Первохристианства. Он есть жажда новых откровений; он есть стремление к той полноте осуществления, в отношении ко-

17

торой вся история Церкви есть только начало и первый шаг — к жизни будущего века. Боговоплощение и Пятидесятница воспринимаются им не только как факты священной истории, но понимаются и истолковываются в контексте миротворения и парусии, каковые, в свою очередь, возводятся к своему последнему и вечному основанию: к жизни и взаимоотношениям Ипостасей во св. Троице.

Поэтому все богословие о. Сергия исполнено трепетом и ожиданием; все оно пронизано лучами иного, незаходимого света; все оно есть молитва Христу “истее Тебе причащатися в невечернем дне царствия Твоего” (Канон св. Пасхи, песнь 9). И поэтому же жречество о. Сергия неразрывно связано с пророчеством. Самая глубокая укорененность в жизни церковной, самая сознательная законопослушность ей — никогда не делают его ее рабом, не лишают его той пророческой свободы, с которой он говорит о тайнах будущего века, к коим устремлена его душа. И может быть ничто не поражает в нем так сильно и глубоко, как это слияние воедино двух стихий: священства, связанного со всем богатством церковного прошлого, и пророчества, устремленного к грядущему. Но этот порыв ввысь, эта ненасытность его духа в приятии Божества сообщает всему его творчеству силу огненного потока, сожигающего сердца и увлекающего за собой к своему Первоисточнику — Богу.

Третьим “личным” фактором, определяющим философский стиль мышления о. Сергия является его необычайная способность к философскому и богословскому синтезу. Мы имеем здесь в виду не только многообразие его интересов, включивших в сферу его исследований самые различные области мысли и жизни: экономику и социологию, историю и филологию, поэзию и живопись, не говоря уже обо всех проблемах философии и богословия; но то свойство его ума, благодаря которому — преодолев те или иные точки зрения — он не отбрасывает их как изжитые и ненужные, но всегда стремится увидеть их частичную правду, выделить ее из окружающих заблуждений и включить в более высокий и полный синтез своей мысли. В этом смысле про философское творчество о. Сергия можно сказать, что оно все проникнуто глубоко положительным пафосом; он как бы осуществил на деле афоризм Лейбница о том, что всякое учение право в том, что оно утверждает и ложно в том, что оно отрицает. Так, преодолев марксизм и написав одно из лучших опровержений этой доктрины (мы имеем в виду его “Философию хозяйства”, которая именно вследствие этого и была переведена и издана на японском языке), о. Сергий выделил и удержал в своей системе ту “особую, неотразимую и жизненную правду (экономического матереализма), что приоткрылась

18

и интимно почувствовалась с такой серьезной и горькой искренностью нашей современностью” (“Философия хозяйства”, стр. 1). Преодолев и отринув претензии и требования критической гносеологии (которая подобно экономическому материализму не удовлетворяется значением метода, но хочет быть мировоззрением), о. Сергий сохранил в своем мышлении все ее положительные качества: “интеллектуальную честность, вместе с неусыпным труженничеством, аскезой труда и научного долга” (“Свет Невечерний”, стр. 94). Поэтому все те мыслители, к творчеству которых о. Сергий прикасался скальпелем критики и возражения, никогда не оказывались просто отринутыми, отброшенными и забытыми. Своих идейных противников о. Сергий умел не только уважать, но и любить. В каждом из них он находил ту крупицу вечной правды, которая связывает их всех в цепь человеческой мудрости, делает их гражданами царства искания, созерцания и любомудрия. Это одинаково относится к Апполинарию и к Гарнаку, к Толстому и к Федорову, к Вл. Соловьеву и к Пикассо. Никого из них о. Сергий не отрицает целиком, ибо в каждом из них была жива жажда истины; но для того, чтобы увидеть в их творениях эту истину и выделить ее изо всей шелухи заблуждений и предрассудков, необходима глубокая укорененность в почве истории, сочувствие всем ее эпохам, вера в то, что жизнь человечества есть не ряд недоразумений и ошибок, но полное трагических неудач стремление к единой и всеобъемлющей истине.

Этот положительный пафос о. Сергия имеет особое значение для его понимания Церкви и церковной истины. Ибо если Церковь есть “полнота Наполняющего все во всем” (Еф. I, 23), то она действительно должна быть понимаема как высший синтез, включающий в себя все добро, всю мудрость, всю красоту — все, чем прекрасна природа и богата человеческая история. В этом смысле жизнь в Церкви означает не отрицание человеческих исканий, но их просветление и преображение, не осуждение заблуждений, но их понимание и исправление... Именно эта способность к высшему синтезу дала о. Сергию возможность рассматривать богословие, как высший венец всего человеческого знания, как увенчание (и вместе синтез) всех наук и искусств. В его мировоззрении нет области, которая была бы чужда религиозной реальности: от всего протягиваются нити к откровенным истинам о Боге, все возвещает о Его премудрости, благости и славе. И если, по слову Псалмопевца, “небеса поведуют славу Божию, творение руку Его возвещает твердь” (Пс. XVIII, 1), то все научное и философское творчество о. Сергия есть не что иное, как раскрытие этой истины в диалектических формах, как усмотрение печати Творца во всем многообразии Его творения.

19

Четвертой характерной чертой о. Сергия, повлиявшей на весь строй его творчества, является его чисто русское стремление доходить во всем до конца. Это одинаково касается как его жизни, так и мысли. В жизни он не знал компромиссов и никогда не останавливался на полпути. “Поверив” в молодости в экономический материализм и в религию прогресса, он отдался им всей душой: оставил семинарию, прошел через чистилище гимназических испытаний, пожертвовал своими склонностями и интересами к философии, филологии и литературе, привязал себя “как к каторжной тачке” к политической экономии — все для того, чтобы “приносить пользу, служить человечеству, спасать отечество”. И вот — уже окончив Университет и получив научную командировку за границу (в 1898 году), он “с благоговением взирал на самую улицу, по которой ступали “вожди” (марксизма), и в услаждение ему была вся тошнота Берлинского асфальта и убийственное бездушие улиц” (“Две встречи”, “Автобиогр. Заметки”, стр. 103). Когда же пришло разочарование в марксизме, и он освободился от “плена научности — этого вороньего пугала, поставленного для интеллигентской черни, для полуобразованной толпы” (“Свет Невечерний”, стр. 8), — тогда с такой же силой и последовательностью он отдался “мрачной герценовской резиньяции”... Вера далась о. Сергию не даром; чашу сомнений и душевной борьбы он испил полностью: горнило, чрез которое прошла его осанна, заключало в себе не только психологическое противление просыпающейся к вере души, но и тяжелую борьбу ума: сначала в преодолении предрассудков и заблуждений, а затем — в осознании религии как высшей и абсолютной истины, в подчинении ей всех областей знания и жизни.

Но вот — чудо совершилось. Бывший материалист и атеист — снова в Церкви: “на все глядел я новыми глазами, ибо знал, что и я призван, и я во всем этом соучаствую: и для меня и за меня висел на древе Господь и пролиял пречистую кровь Свою, и для меня здесь руками иерея уготовляется святейшая трапеза”... (“Свет Невечернпй”, стр. 10). За обращением следуют долгие годы труда и подвига — “воплощение в умозрении религиозных созерцаний, связанных с жизнью в Православии” (Предисловие к “Свету Невечернему”). Но это семнадцатилетнее религиозно-философское служение, полное таких озарений и вдохновений, о. Сергия не удовлетворяет. В своей религиозной жизни он так же стремится дойти до конца: “в душе поднималось желание полного уже возвращения в Отчий дом, с принятием священства” (“Автобиографические Заметки”, стр. 37). Для этого необходимо было преодолеть невероятные трудности, о которых — вне историче-

20

ской и бытовой обстановки того времени, — мы не можем составить себе даже приблизительного понятия: “в среде интеллигентской принятие священства, по крайней мере в состоянии профессора Московского Университета, доктора политической экономии и проч., являлось скандалом, сумасшествием или юродством и, во всяком случае, самоисключением из просвещенной среды” (там же). Однако, все это было с Божией помощью преодолено, и 11-го июня 1918 года о. Сергий был рукоположен, ректором Московской Духовной Академии, епископом Феодором Волоколамским во иерея. “То было вступление в иной мир, в небесное царство”... (там же).

Эта черта — доходить во всем до конца ярко отразилась и на всем творчестве о. Сергия. Выражается она, однако, отнюдь не только в последовательности его мысли, доводящей все посылки до логического конца, но в той бесстрашной свободе и, вместе, в железной дисциплине, с которыми он подходит к исследованию всех философских и богословских проблем. И если свобода его мысли делает его независимым от каких бы то ни было внешних авторитетов, то дисциплина, которую он сам на себя налагает, придает его мысли характер одновременно научный и церковный. Научная добросовестность не позволяет о. Сергию высказываться о чем бы то ни было, не ознакомившись с тем, как ставилась и разрешалась данная проблема до него: отсюда его многочисленные экскурсы в историю философии и богословия и в сравнительную догматику, которые в своей совокупности могли бы составить своеобразные монографии по тем или иным специальным вопросам. В этой работе о. Сергий строг до беспощадности и точен до скрупулезности. Что же касается церковного характера его мысли, то таковой мы должны определить как “церковность изнутри”: он церковен не потому, что хочет быть в согласии с тем или иным признанным или утвержденным учением, но потому, что любит Христа, потому, что Церковь для него — высшая Реальность, Правда и Красота. Насиловать свою мысль, подчинять ее тем или иным правилам — бесполезно, если эти правила не имеют внутренней убедительности. Но Церковь ведь и не живет правилами и предписаниями: принципом ее жизни является только любовь... Для о. Сергия Церковь есть основная и определяющая сила, как истории родного народа, так и собственного его бытия: ею они существуют и дышат. И творчество его стремится поэтому быть церковным не по внешности, но по существу: он хочет быть голосом самой Истины, самой Церкви, которая — высказываясь при посредстве индивидуальных человеческих сознаний — не имеет иных гарантий своей истинности, кроме воли своих истолкователей быть верными Матери и любить истину больше человеческой славы. По-

21

добная установка требует одновременно свободы и дисциплины, творчества и аскезы, смирения и дерзания; она трудна и ответственна; ибо если уклонения в одну сторону грозят мыслителю ложным индивидуализмом и интеллектуальной анархией, то обратная крайность приводит его к духовному рабству, к отказу от личного творчества, каковые также являются изменой Церкви “присно юнеющей”, по слову Иоанна Златоуста. Церковная же ответственность за сказанное слово — не перед людьми и даже не перед веками, а перед Богом...

Отличительные черты духовного строя о. Сергия — почвенность, эсхатологичность, широта синтеза и стремление итти до конца — придают ему облик чисто руского мыслителя в том аспекте всечеловеческого вселенского сознания, о котором так вдохновенно говорил и писал Достоевский. И кажется, что об о. Сергии написано стихотворение Вяч. Иванова, которое в образной форме характеризует русский ум в его страстях и крайностях и, вместе с тем — в его спокойствии, гармонии и мере:

Своеначальный, жадный ум, —

Как пламень, русский ум опасен:

Так он неудержим, так ясен,

Так весел ои и — так угрюм.

Подобный стрелке неуклонной,

Ои видит полюс в зубь и муть;

Он в жизнь от грезы отвлеченной

Пугливой воле кажет путь.

Как чрез туманы взор орлиный

Обслеживает прах долины,

Он здраво мыслит о земле,

В мистической купаясь мгле.

(Кормчие звезды, стр. 77).

Творчество мыслителя всегда определяется не только его личными дарами — его способностью видеть истину и говорить о ней, но и условиями той эпохи и культуры, к которым он принадлежит. Выделение тех или иных вопросов из энциклопедии философской проблематики, их постановка, метод их обсуждения — все это всегда “носится в воздухе”, составляет стиль и содержание эпохи, предоставляющей и, может быть, даже навязывающей индивидуальному мыслителю свой исторический язык. В этом отношении о. Сергий (так же как и наиболее близкий ему мыслитель, о. Павел Флоренский) является не только представителем русского любомудрия, но и типичным выразителем духовных исканий последнего десятиления девятнадцатого века, то нисколько не уменьшает его своеобразия и оригинальности: он шел своим путем, часто против течения, но этот путь

22

все же был типичным для многих; можно даже сказать больше: если о. Сергий принадлежит к числу вождей русской мысли этого периода, то возможным это оказалось только в результате некоторой созвучности его исканий и интересов эпохи, общности их языка, единства устремлений. К таким культурно-историческим факторам, повлиявшим на творчество о. Сергия, относятся, во-первых, общее движение мысли “от марксизма к идеализму” и дальше — к Православию; и, во-вторых — борьба и неизбежно связанное с нею подчинение влияниям немецкой культуры и науки, простиравших свою гегемонию на русское образованное общество.

Вера в прогресс, религия социализма были господствующими убеждениями того времени; приняв филисофию марксизма, о. Сергий сделался “лично и исторически жертвой интеллигентщины, вместе с бесчисленными братьями своими, вместе со всей Россией. То была общая судьба “гуманистического” человечества, доныне изживающего, соблазны человекобожия” (“Автобиогр. Заметки”, стр. 35). Однако, в воздухе уже носились семена духовного возрождения; оно началось почти одновременно в разных областях: в философии, в науке, в литературе. Но подобно всем эпохам “возрождения”, оно было полно противоречий, неясностей и соблазнов. Молодые силы проснувшейся к новой жизни души преломлялись не только идеальными устремлениями, но и различиями суррогатами духовности — чистотой беспредпосылочного звания, психологизмами псевдо-мистики, фантасмами необузданного воображения. О. Сергий был ученым, и путь его среди философов, художников и поэтов того времени определялся, первым долгом, строгостью научной мысли, необходимостью разумного оправдания каждого движения души. Это обстоятельство определяет как общее направление, так и характер его творчества. Слова “от марксизма к идеализму”, сделавшиеся как бы поговоркой, характеризующей эпоху, являются на самом деле заглавием одной из его книг — сборника статей переходной эпохи. Здесь о. Сергий идет рука об руку с другими русскими марксистами, так же преодолевавшими научной критикой основы материалистического миропонимания, так же шедшими по пути философского идеализма, приведшего их к вратам православного храма. Мы имеем в виду: Н. А. Бердяева, П. Б. Струве, С. Л. Франка... Основные этапы этого пути были общими: материалистическое мировоззрение, соединенное с революционносоциальным утопизмом; его разрушение под влиянием философии — главным образом, гносеологии транцендентального идеализма; преодоление отвлеченного гносеологизма (неокантианства) во имя онтологического реализма; переход к религиозным проблемам и философское истолкование Православия. О.

23

Сергий, как мы уже видели, прошел этот путь до конца: не только в смысле достижения последних его ступеней, но и в отношении глубины и исчерпания каждого из его этапов. Его исследования о природе религии, философии, науки, искусства, хозяйства, истории, языка — являются классическими: они не стареют со временем, остаются современными и принадлежат благодаря этому к сокровищнице “вечной филисофии”, а не только к “культуре конца XIX века”. Но их порядок и последовательность, выбор материала и его расположение безусловно определены этой культурой, которую он стремился не только усвоить и понять, но преобразить, просветить и тем возвести ее к высшим формам религиозной жизни и церковного служения (см. об этом его статьи: “Церковь и культура” в сборнике “Вопросы религии”, Москва, 1906, вып. I, перепечатано в книге “Два града”, т. II; “Православие и культура” — в “Вестнике русского студенческого Христианского Движения за рубежом”, 1931 г. № 10; и “Догматическое обоснование культуры’’ — в том же журнале, 1930, № 7).

Таким образом, культурно-историческому фактору в творчестве о. Сергия мы обязаны: 1) экономическими темами; 2) критической философией; 3) преодолением неокантианства; 4) стремлением религиозно обосновать философское мировоззрение. Выполнение всех этих задач носит у о. Сергия глубоко индивидуальный характер; но сами эти темы заданы ему эпохой; таким образом, его творчество само является воплощением той тайны взаимовосполнения личности и окружающей среды, к исследованию которой о. Сергий многократно возвращался.

Вторым объективным фактором, связанным с духовным стилем эпохи, является сложное отношение о. Сергея к германской культуре. Вопрос этот имет глубокие исторические корни, ибо в немецкой философии и науке русские люди всегда видели универсальную культуру Запада. А ведь Запад уже в конце XVI века внушал им чувства, похожие на влюбленность. “Страна святых чудес” была для вашей интеллигенции второй родиной, и это преклонение перед духовными сокровищами Европы происходило совсем не из рабских чувств русских людей. Ибо Европу они действительно любили и знали; и чувствовали, что духовная жизнь России не может развиваться в стороне и независимо от западных культурных путей. Но весь комплекс многоцветной и многообразной европейской культуры слишком часто воспринимался ими в его немецком преломлении; и отсюда — та гегемония германского духа, которая неизменно давала себя чувствовать в творчестве русских мыслителей: и тогда, когда они ей подчинялись, и тогда, когда они с нею боролись.

Поддался этому одностороннему влиянию и о. Сергей; и это

24

относится не только к первому периоду его творчества (когда, получив университетскую командировку, он поехал “конечно, прежде всего, в Германию, как страну социал-демократии и марксизма”), но к последующим годам его жизни, в течении коих он, по собственному, призванию “бойкотировал Запад, славянофильствуя, и за границу почти не ездил” (“Автобиогр. Зам.”, стр. 103). Бойкот этот, однако, оказался чисто внешним; ибо Европа, или, вернее, — Германия, преследовала о. Сергия во всех областях его творчества и властно требовала своего преодоления; а это было связано с огромной ученой и литературной работой, в которой легко было утерять общеевропейскую перспективу и забыть, что немецкая наука составляет только часть, и притом не главную, в духовной сокровищнице Западной Европы. Вот что писал о. Сергий в 1916 г., когда вся Россия находилась под впечатлением страшной военной схватки с Германией: “война духовная между германством и православно-русским миром началась не теперь. С германского запада к нам давно тянет суховей, принося иссушающий песок, затягивая пепельной пеленой русскую душу, повреждая ее нормальный рост. Эта тяга, став ощутительной с тех пор, как Петр прорубил свое окно в Германию (sic! Л. 3.), к началу этого века сделалась угрожающей. И, конечно, существеннее было не внешнее засилие Германии, но ее духовное влияние, для которого определяющим стало своеобразное преломление Христианства через призму германского духа. Это — арианскос монофизитство, все утончающееся и принимающее разные формы “имманентизма” и “монизма” — от протестантства до социалистического человекобожия. и для сознательного противления нужно, прежде всего, познать п понять угрожающую стихию столь многоликую и творчески могучую. Лютер, Баур, А. Ричль, Гарнак; Эккегарт, Я. Беме, Р. Штейнер; Кант с эпигонами, Фихте, Гегель, Гартман; Геккель, Фейербах, К Маркс, Чемберлен”... (“Свет Невечерний”, стр. 111). Характерен список этих имен: среди них нет ни одного англичанина (кроме Чемберлена), ни одного француза. Кажется, будто вся западная культура исчерпывается созданиями немецкого гения... Подобное суждение об о. Сергии было бы, конечно, односторонним. В списке его статей мы находим этюды, посвященные Карлейлю и Оуену, и Рескину, и Рафаэлю, и Пикассо. Но все же ссылки на немецкие источники, полемика с немецкими учеными, преодоление немецких заблуждений занимает в творчестве о. Сергия огромное и, может быть, несоразмерное место. Этой зачарованностью немецкой мыслью о. Сергий платит дань русской университетской традиции, русскому провинциализму. Но как только силою вещей он освободился от этого одностороннего

25

влияния и встретился лицом к лицу с другими стихиями западпой жизни, так и этот культурно-исторический фактор потерял власть над его мыслью, и о. Сергий обнаружил подлинный универсализм своего духовного полета. Перемена эта произошла в результате его невольного переселения в Западную Европу (в 1823 г. он был выслан из России распоряжением Советской власти). Живя в самом сердце Запада, о. Сергий не только ознакомился, но и принял непосредственное участие в духовной жизни христианской Европы, и это окончательно освободило его от влияния германского духа: мысль его перестала бороться с германством, ибо оно уже было преодолено; сила немецкой науки перестала казаться столь соблазнительной и опасной, ибо она оказалась только одной из компопент европейского духовного концерта. И в своей встрече с христианством Запада о. Сергий нашел подлинно вселенский язык и явил перед ним лик России, не под углом той или иной культурной традиции, но как носителя и выразителя вселенской мудрости и всеобъемлющей полноты Православия.

26

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.