13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

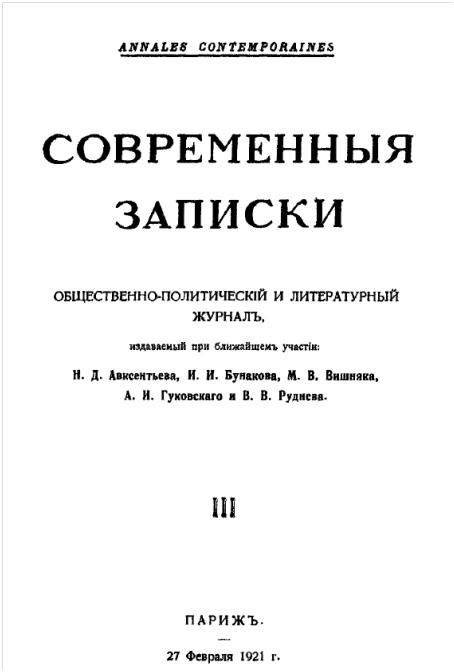

Автор:Шестов Лев Исаакович

Шестов Л.И. Тысяча и одна ночь

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.

Шестов Л.

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ.

Добро не есть Бог. Нужно искать

того, что выше добра. Нужно

искать Бога.

Л. Шестов.

(Философия и Проповедь).

Qu’on ne nous reproche done plus

Ie manque de clarté, puisque nous en

taisons profession.

Pascal.

I.

Признавал ли хоть один философ Бога?

Кроме Платона, который признавал лишь наполовину, все остальные искали только мудрости. И это так странно! Расцвет эллинской философии совпадает с эпохой упадка Афин. Казалось бы, что упадочное состояние научает человека спрашивать, т. е. направляет его мысль к Богу. Конечно, из того, что человек погибает, или даже из того, что гибнут государства, народы, даже высокие идеалы — никак не «следует», что есть всеблагое, всемогущее, всеведущее Существо, к которому можно обратиться с мольбой и надеждой. Но, если бы следовало, то и в вере не было бы никакой надобности; можно было бы ограничиться одной наукой, в ведение которой входят все «следует» и «следовало».

«Логика» религиозного человека, однако, совсем иная, чем логика ученого. Псалмопевец говорит: de profundis ad te, Domine, clamavi. Какая связь между de profundis и Dominus? Если предложить такой вопрос ученому, он не «пой-

123

мет» его, скажет, что тут нет и не может быть какой бы то ни было связи, как нет связи между воем ночного ветра в трубе и движением моего пера по бумаге. В лучшем случае сошлется на классические рассуждения Аристотеля о необходимом и случайном. «Причины, по которым возникает случайное, неопределенны; поэтому случайное скрыто от человеческого разума и определяет собой (явления) не по существу, а как нечто сопровождающее. Случай называется удачей или неудачей, смотря по тому, приносит ли он с собой хорошее или дурное: если хорошее или дурное, принесенное случаем, значительно, говорят о счастье или несчастье. Но, т. к. ничто случайное не бывает раньше того, что само по себе, то тоже нужно сказать и о причинах. И, если случай и слепая сила причина неба, то раньше еще причиной были разум и природа (Met. XI, 8 конец). Связь между de profundis и Dominus безусловно случайна: разум, который знает основные причины, устанавливает это без всякого колебания. И природа, конечно, заодно с разумом. Для нее и Dominus, и clamare, и de profundis — три понятия, внутренне между собой ничем не связанные. В пояснение слов Аристотеля могу привести Гегеля, который, по-видимому, в большей степени, чем сам Аристотель, проникся духом философии стагирита. «Движение солнечной системы происходит по неизменным законам: и законы эти суть ее разум». Чего еще? Совсем по Аристотелю! В конце концов, последнее начало — «разум» и «природа» — оказываются ни чем другим, как законами движения. Спиноза с его геометрическим методом был еще смелее и выдержаннее, чем Гегель с Аристотелем. Он не побоялся прямо заявить: de natura rationis non est res, ut contingentes, sed ut necessarias contemplari и этим самым превратить все случайное в необходимое. В нашем примере и de profundis, и clamare, и Dominus должны, по Спинозе, превратиться из случайного в необходимое, т. е. потерять все оттенки добра и зла (ἀγαθὴ καὶ κακὴ τύχη), которые Аристотель еще нашел возможным сохранить. И еще в меньшей мере может быть для него философской проблемой счастье и несчастье (εὐτυχία καὶ διστυχία). Я, конечно, не хочу отстаивать здесь эвдаймонистические или хотя бы утилитарные теории — хотя должен признаться, что сравнительно с механистическим мировоззрением даже вульгарный гедонизм представляется проникновенным. При том ведь εὐτυχία и διστυχία у самого Аристотеля понимается не в смысле обыкновенной удачи или неудачи. У него идет речь о том, что случай (τύχη καὶ αὐτόματον)

124

был причиной появления мира. Такая «удача» как возникновение мира относится на счет случая!...

А ведь это правильно: с точки зрения разума возникновение мира есть дело чистого случая. Иначе говоря, разум принужден допустить, что мир мог возникнуть, и мог не возникнуть. Если хотите всю правду знать, то разум собственно совсем не допускает возможности ни возникновения, ни существования мира — так что мир возник и существует вопреки разуму и всяким возможностям. И когда Аристотель утверждает, что случайное скрыто от человеческого разума, — он выражается неточно, вернее не все рассказывает. Мало того, что случайное скрыто от человеческого разума, — случайное для разума совершенно не существует и, само собою разумеется, уже никак не может быть предметом научного знания. «Случайное есть то, что правда бывает, но не по необходимости, не всегда и не по большей части; этим мы сказали, что такое случайное, и отсюда ясно, отчего о нем не бывает науки; ибо всякая наука имеет своим предметом то, что бывает всегда или по большей части; случайное же не относится ни к первому, ни ко второму» (Ib. XI, 1065 а). Действительно, случайное не бывает ни всегда, ни по большей части. Оно буйно и, как иные думают, незаконно врывается в устроенное и организованное единство. Но вправе ли наука, раз она ставит себе задачей, как это было у древних, отыскать πρῶται ἀρχαί— основные начала, добиться ῥιζώματα πάντων, корней всего — исключать случайное из предметов своего исследования? Оно не бывает всегда, оно бывает редко, но разве это значит, что оно менее важно и существенно? Аристотель, правда, не колеблясь, утверждает, что нужно отдать предпочтение тому, что происходит всегда и часто пред тем, что происходит редко и иногда. Но, ведь это совершенно произвольное, ровно ни на чем не основанное утверждение, которое как аргумент не имеет никакого значения. Если Аристотель ничего другого не мог придумать в защиту своих взглядов, значит, ему и в самом деле нечего было сказать.

Ибо совершенно очевидно, что важность, значительность или даже существенность чего-либо нисколько не зависит от того, часто или редко оно повторяется. Гений встречается редко, а посредственных людей — сколько угодно. И, тем не менее, гений привлекает наше внимание. Откровения же бывают раз в столетия и даже в тысячелетия. Но, если бы откровение случилось за все бесконечное время существования мира только один раз — оно было бы для нас несравненно ценнее всех ежедневно, ежечасно,

125

даже ежеминутно повторяющихся явлений. Скажут — повторяющиеся явления допускают проверку, даже искусственную проверку (эксперимент), а случайные не могут быть проверены. Что камень тонет в воде, мы видим каждый день, а что Бог открылся человеку, это было один раз, на Синае, да и то без свидетелей. Как знать, наверное, было ли это или не было?

По-видимому, самое существенное, решающее возражение против случайного — это не то, что оно не имеет значения, а то, что его нельзя уловить и зарегистрировать. Все случайное по своей природе чрезвычайно капризно и показывается лишь на мгновение. Поэтому уже Платон (Tim. 27. D), формулируя основную мысль эллинской философии, различал: τί τὸ ὄν ἀεὶ, γένεσιν δὲ οὐχ ἔχον, καὶ τί γιγνόμενον μὲν ἀεί, ὄν δὲ οὐδέποτε , т. е. всегда существующее, но не имеющее происхождения, и всегда происходящее, но не существующее. Всегда существующее постигается разумом, мышлением, как всегда себе равное, тождественное. А то, что всегда возникает и исчезает, — как его уловить? Уловить разумом абсолютно невозможно. В нашем примере: de profundis ad te, Domine, clamavi, человек взывает к Богу из бездонной пропасти ужаса и отчаяния. Тут все ведь «случайно». Когда не было ни пропасти, ни ужаса, ни отчаяния — он Бога не видел и не взывал к нему. Но иной раз есть и ужас, и пропасть, и отчаяние, а взывать не к кому, Бога — нет. Бога нет постоянно. Он тоже является и исчезает. Нельзя даже про Бога сказать, что он часто бывает. Наоборот, обыкновенно, по большей части его не бывает. Так что он, само собою разумеется, не может быть предметом научного знания. И primum movens immobile Аристотеля, тот primum movens, который он называет Богом, никоим образом не заслуживает названия Бога — точнее, primum movens есть прямая противоположность Богу, так что если он, πρώτη αρχή — первое начало — то нужно прямо сказать, что Бога — нет. Ибо в какие пропасти не проваливался бы человек, в какой бы ужас и отчаяние он не впадал, он не обратится с молитвой к неподвижному двигателю, хотя бы для него очевидно было, что этот двигатель всегда был, есть и будет. И псалмопевец никогда таким богом не вдохновился бы, и, если бы не было другого Бога, то и псалмов у нас не было бы, ни пророков, ни апостолов. И, в сущности, — кроме Платона, который, как я говорил, никак не мог решиться, чему отдать предпочтение — разуму, постигающему всегда тожественное и себе равное, или неразумному, но и непреодолимому влечению,

126

которое притягивало его к древним мифам, все остальные философы были твердо убеждены, что Бог — только для народа, для толпы.

II.

Платон признавал ἀνάμνησις, верил в идеи — хотя, конечно, умом и не мог дойти до этого и всецело, стало быть, заслужил те резкие упреки, которыми по его адресу переполнены сочинения Аристотеля. Однако наивно было бы думать, что у самого Аристотеля дело обстоит лучше, что ему удалось прочно обосновать свою философию. Как раз в основном вопросе философии — о том, что является предметом знания, — он запутывается не менее безнадежно, чем его учитель. Он не признает идеи существующими, для него существуют только единичные вещи, но предметом знания у него оказывается не единичное, а общее, т.е., вопреки поставленному заданию, не существующее, а несуществующее. Это признают даже самые горячие поклонники и приверженцы Аристотеля, вроде Целлера и Швеглера. «Es bleibt daher schlieslich doch noch übrig, an diesem Punkte nicht bloss eine Lücke, sondern einen hochst eingreifenden Widerspruch im System des Philosophen anzuerkennen», говорит Целлер. Швеглер выражается еще сильнее: «es ist die Grundaporie und Grundfrage des Aristotelischen System, mehrfach von Aristoteles berührt, jedoch nirgends erschöpfend und abschliesend von ihm beantwortet, ja als ungelöster Widerspruch das Ganze des Systems bis in die feinsten Adern durchdringend». Так судят Швеглер и Целлер.

К сожалению, ни тот, ни другой не задается вопросом: как могло случиться, что столь всеобъемлющий и гениальный ученый, как Аристотель, мог просмотреть в своей системе столь вопиющее противоречие? И почему, проявляя такую проницательность и прозорливость, когда нужно было разыскивать противоречия у Платона, Аристотель столь слеп и беспечен по отношению к себе? Казалось бы, он, для которого истина дороже дружбы, Платона, дороже всего на свете, должен был быть к себе гораздо требовательней, чем к учителю?! И еще: почему столь основные противоречия, которые, по-видимому, должны были бы совершенно обесценить значение философского делания этих гениальных эллинов, нисколько не помешали и не мешают сейчас им быть властителями дум всего ищущего истины человечества? Ведь и в настоящее время в этом кардинальном философском во-

127

просе мы не достигли большего благополучия. И теперь — кто с Аристотелем, у того будет наука о несуществующем «общем», кто с Платоном, тот осужден на мифологию, для современного ума совершенно неприемлемую. Все хотят, чтобы философия имела своим предметом существующее и была «строгой наукой»...

Послушайте современного Аристотеля, Гегеля, как уверенно говорит он о философии. «Das Wahre gelangt aber nicht nur zur Vorstellung und zum Gefühle, wie in der Religion, und zur Anschauung, wie in der Kunst, sondern auch zum denkenden Geist; dadurch erhalten wir die dritte Gestalt der Vereinigung (des Objectiven und Subjectiven) — die Philosophie. Diese ist insofern die höchste, freieste und weiseste Gestaltung». Правда, такова уже философская традиция: все философы старались превозносить как можно выше свое дело. И сам Аристотель в этом отношении не уступит Гегелю. Но Аристотель жил больше чем две тысячи лет тому назад. Тогда философия только начинала свое дело. Тогда культурный мир еще не знал двух единичных, не повторявшихся «случаев» откровения — ни Ветхого, ни Нового Завета. Но Гегель же знал, много и часто об этих «случаях» говорил и гордился тем, что германский народ, из недр которого он сам вышел, глубже, чем все другие народы, постигал откровение!..

Или это были только слова? Конечно, слова. Гегель был слишком, по своему духу, близок к Аристотелю, чтоб серьезно принимать мифологию — гомеровскую ли или библейскую. Для него denkender Geist было все. И, что в мыслящий дух не входило, все отбрасывалось как преходящее, ненужное, незначащее. Он, как и Аристотель, прежде всего стремился к тому, чтоб философия была наукой — а под наукой он прежде всего понимал такое знание, которое может быть сообщено и передано другим. Учитель сказал: σημεῖον τοῦ εἰδότος τὸ δυνασθαι διδασκειν. И от этих учительских слов никто уже не может отказаться. Основной признак науки в том, что она может обучать всех и всегда. Соответственно этому и философы, поскольку им приходилось и приходится считаться с откровением, всегда стремились, вопреки ясному смыслу библейского повествования, превратить откровение в ἀεὶ ὄν, в нечто постоянно и неизменно существующее — то, что было только историческим фактом, т. е. случилось однажды и, как всякий исторический факт, навсегда поглощено временем. Даже отцы церкви, целиком воспринявшие эллинскую философию, истолковывали Св. Писание в таком смысле, чтоб его можно было согла-

122

совать с открытыми разумом (lumen naturale) первыми началами (πρῶται ἀρχαί). Рождение сына, воплощение, крестная смерть Христа изображалась тоже не как нечто однажды происшедшее, а как постоянно происходящее. В связи с этим выросло и развилось подсказанное эллинизировавшимся Филоном иудейским учение о λόγοσ’е, хотя во всем священном писании о λόγοσ’е говорится только в 1-м стихе четвертого Евангелия. Понятие λόγοσ’a было разработано в эллинской философии и философские, т.е. атеистически настроенные умы, умы, доверявшие себе и только себе, с радостью ухватились за возможность связать откровение с разумом, т. е. lumen naturale с lumen supernaturale. Нечего и говорить, что все выгоды и преимущества от такого союза целиком достались и продолжают доставаться на долю lumen naturale. Католицизм это превосходно понимает, и на ватиканском соборе было постановлено: Dei existentiam naturali ratione posse probari.

Но, повторяю: нечего себя обманывать. Можно, конечно, доказывать бытие Божие разумными доводами, и таких доказательств у нас хоть отбавляй. Но от них, как от известного рода похвал, не поздоровится. Каждый раз, когда разум брался доказывать бытие Божие, — он первым условием ставил готовность Бога подчиниться предписываемым ему разумом основным «принципам». Бог доказанный, какими бы предикатами — и всемогущества, и всеведения, и всеблагости — ни наделял его разум, уже был Богом по милости разума. И потому естественно оказывался лишенным «предиката» жизни, ибо разум, если бы и хотел, никак бы не мог создать ничего живого — это ведь не его дело. Да, кроме того, разум по самой своей природе больше всего в мире ненавидит жизнь, инстинктивно чуя в ней своего непримиримейшего врага. С тех пор, как разум выступил на историческую арену, его главной задачей было бороться с жизнью. И, может быть, никогда это не обнаруживалось с такой очевидностью, как в новейшее время, когда, при оглушительных аплодисментах всего цивилизованного мира, провозгласил свое право на господство панлогизм или даже — sit venia verbo — панэпистемизм. Этим и завершилась тысячелетняя борьба иудейского и эллинского гениев, как принято выражаться. В философии одолел Гегель, в теологии — Ватиканский собор, который, как я сейчас упомянул, провозгласил: Dei existentia naturali ratione posse probari.

Между прочим, это положение Ватиканского собора, провозглашенное в 1870 году, пробивало себе путь в тече-

129

ние многих столетий исторической жизни католичества и фактически было догматом уже в средние века: союз эллинства с иудейством предполагал его. Да иначе и не могло быть. Христианство зародилось в Галилее. Кажется, Ренан писал, что в начале нашей эры Иудея была самой невежественной страной известного тогда мира, Галилея — самой невежественной страной в Иудее, а в самой Галилее те плотники и рыбаки, среди которых появился свет нового учения, принадлежали к самой невежественной части населения. Как же могло случиться, что lumen naturale, который в течение веков культивировался в странах эллинского образования, вдруг оказался в ведении и распоряжении невежественных галилейских плотников и рыбаков? Греки были убеждены, что разум не только может им доказать существование Бога, не только объяснить что угодно, но и дать все лучшее, о чем может мечтать человечество. И чтоб они согласились признать, что ratio naturalis, который был им присущ в высшей степени, должен склониться пред иудейским ratio supernaturalis, что λόγος ἐθ ἀσγῆ был не у греков, а у евреев! И, что когда невежественный иудей взывал из пропасти (clamabat ex profundis), Бог отвечал ему, а когда образованный грек размышлял, его размышления ни к чему не приводили!

Ясно, что ни греки и римляне, современники Иисуса, ни европейцы, наши современники, никогда серьезно не допускали, что clamare de profundis может, в смысле приближения к истине, иметь какие бы то ни было преимущества пред диалектическим мышлением. Т. е. я, конечно, выразился слабо. Культурные люди всех времен отлично знали, что взывать — из пропасти ли, с горы ли — бесцельно и бессмысленно, что взывания и вопли к истине ровно никакого отношения не имеют. В этом и смысл приведенных выше соображений Гегеля об отношении «религии» к «философии». Он говорит, что истина в религии доступна представлению и чувству, в искусстве — воззрению, но только в философии она является мыслящему духу. И только в философии она получает высшее, свободнейшее и мудрейшее выражение.

С первого взгляда может показаться, что Гегель только старается быть справедливым, воздать каждому свое. И религия, и искусство, и философия — каждая по-своему воспринимает истину. Но на самом деле тут ни о какой справедливости не может быть и разговора. Гегель открыто заявляет, что мыслящий дух имеет все преимущества пред остальными способами восприятия истины: другим положительная степень, а превосходная степень — мыслящему духу. Почему

Стр. 131

такое? Почему мыслящий дух выше, свободнее, да еще при том мудрее, чем всякий иной дух? Конечно, Гегель не мог бы привести никаких иных оснований, кроме того, что такова уже философская традиция. Но этими преимуществами Гегель не ограничивается. Притязания мыслящего духа гораздо серьезнее и значительнее. Он хочет быть единственной и последней инстанцией, он хочет оставить за собой право окончательного решения всех и первых и последних вопросов бытия. Когда человек clamat de profundis — мыслящий дух знает, что, взывай, не взывай — никакого толку не выйдет. Ты можешь — если очень станешь надрываться — обмануть свои чувства, так что, пожалуй, тебе приснится, что ты видел Бога и что Бог тебя услышал. Но это будет только религиозная истина, которая пред судом мыслящего духа окажется не самой высокой, не самой свободной и не самой мудрой. Dei existentia naturali posse probari ratione.

III.

Иными словами, нужно снова обратиться к онтологическому доказательству бытия Божия, которое в новое время так блестяще развивал Декарт и которое, несмотря на кантовские «опровержения», счел возможным восстановить Гегель. Нужно обратить внимание на то обстоятельство, что уже Декарт, как это видно из предисловия к его Meditationes, не только полагал, что при посредстве lumen naturale можно доказать бытие Божие, но, совсем как Гегель, был убежден, что только то, что подтверждается естественным разумом, истинно, а все остальное — ложь, не заслуживающая никакого доверия. И так странно именно у Декарта, проникнутого до мозга костей верой в разум, читать такие строки: все, что обыкновенно атеисты приводят как возражения против бытия Божия, держится либо на том, что Богу приписываются человеческие чувства, либо человеческий дух притязает на такую силу и мудрость, что берется понять и определить, что Бог может и должен делать; так что, как только мы вспомним, что дух наш должно рассматривать как конечный, а Бога считать непостижимым и бесконечным, все эти трудности сами собой исчезают (adeo, ut modo tantum memores simus mentes nostras considerandas esse ut finitas, Deum autem ut incompehensibilem et infinitum, nullam ista difficultatem sint nobis paritura). Я думаю, можно безошибочно утверждать, что каждый

131

раз, когда рационалист ссылается на непостижимость божества, он под этим скрывает уверенность, что поставляемые вопросы не требуют или, лучше, не заслуживают ответа. Относительно Декарта такое предположение тем более допустимо, что он слишком хорошо еще помнил процесс Галилея. Отвечать «атеистам» на их обычные возражения о том, что Бог является попустителем зла на земле, что он равнодушен к гибели праведников и к торжеству нечестивых и т. п. — то что Декарт думал на самом деле, он не мог. Даже Спиноза не мог говорить со всей откровенностью, хотя был смелей и решительней Декарта. Но все-таки Спиноза не побоялся написать: «хотя опыт повседневно доказывает нам... что полезное и вредное безразлично выпадает на долю и благочестивых и нечестивых, люди никак не могут отказаться от вкоренившегося в них предрассудка (о благости и справедливости Бога). Им легче такого рода явления отнести к другим явлениям того же рода, смысл которых им тоже непонятен, и таким образом остаться при своем невежестве, чем опрокинуть все здание (своего миропонимания) и поставить на его место новое. Поэтому они возвещают, как несомненную истину, что решения богов далеко превышают способность человеческого понимания. Это одно способно было бы быть причиной, что истина навсегда осталась бы скрытой от человеческого рода (Unde pro certo statuerunt, Deorum judicia humanum capturn longissime superare; quae sane unica fuisset causa, ut veritas humanum genus in aeternum lateret). Ясно, — Спиноза говорит то, что думал Декарт. Утверждать, что решения богов непостижимы для человеческого разумения, может лишь тот, кто хочет навсегда скрыть истину от людей. Но Декарт ли не добивался истины? И не по следам ли Декарта пошел Спиноза? Можно ли допустить, что для Декарта было менее очевидно, чем для Спинозы, что ссылка на несоизмеримость человеческого и божеского разумения есть только опасный и вредный способ сокрытия истины? Самый метод Декарта уже предполагал собой то, что говорил Спиноза. Или, общее говоря, научный метод не допускает ничего общего между Богом и человеком, просто вытесняет Бога с поля зрения человека. И тут, опять-таки, Спиноза является наиболее добросовестным и правдивым свидетелем. Nam intellectus et voluntas, qui Dei essentiam constituerent, a nostro intellectu et voluntate toto coelo differre deberent, nec in ulla re, praeterquam in nomine convenire possent; non aliter scilicet quam inter se conveniunt canis, signum coeleste, et canis animal latrans. (Eth. I. XVII. Scholium). В

132

этих словах с той великолепной выразительностью, которая свойственна простому и безыскусственному стилю Спинозы, сказалась последняя и тайная мысль всякого научного метода и задания. Декарт не сказал того прямо — ибо, как я заметил уже, не хотел подвергать себя участи Галилея. Гегель тоже по каким-то, если не житейским, то во всяком случае посторонним науке соображениям не договаривает до конца. Из новейших философов только Шопенгауэр и Фейербах открыто и громко заявляли, что Бога нет. Ибо, конечно, если разум и воля Бога так же похожи на разум и волю человека, как созвездие Пса на пса — лающее животное, то тогда уже все что угодно может быть названо именем Бога. Тогда и материя материалистов есть Бог. Иначе: Бог сам по себе, человек сам по себе.

Правда, Спиноза полагает, что, хотя Богу нет никакого дела до человека, но все же человек должен любить Бога. И еще: Спиноза полагает тоже, что тот Бог, которого он изображает, достоин всяческой любви и есть всесовершенное существо. Но это уже не «объективное» суждение, а оценка, т.е. частное мнение частного, хотя и замечательного человека, и доказать его ни more geometrico, ни каким-нибудь другим способом невозможно. Тут, собственно говоря, кончается область «строгой науки», так что мы можем спокойно пройти мимо этических и религиозных идеалов Спинозы. Для нас важно только, что, по убеждению Спинозы, хотя Бога и нет, но в этом и беды нет никакой — напротив даже, в этом много хорошего. И еще важно, что так думали все без исключения философы от древнейших времен до наших дней. Собственно говоря, учение циников и стоиков имело своей главной задачей доказать людям, что они силой своего внутреннего творчества могут добиться всего, что только может быть нужно человеку. Добродетель как последняя цель, как смысл и содержание жизни и есть тот суррогат, который, согласно идеям этих школ, должен заменить Бога. И — если верить философам — суррогат вполне приемлемый. В этом смысле циники и стоики сыграли колоссальную роль в истории философии. Принято думать, что у них было мало «теоретических» интересов и что научная философия прошла мимо них. Это огромное заблуждение. Уже Сократ своими моральными поучениями предопределил судьбу дальнейших философских устремлений. Циники, особенно же стоики, хотя и «односторонне», как о них говорят в учебниках, но зато наиболее выпукло и отчетливо выявили те основные принципы, на которых суждено строиться и держаться зданию будущей фило-

133

софии. Философия возможна только при готовности человека к отречению от себя и к самоуничтожению. Иными словами, началом философии оказывается «моральное» совершенство человека. Тот, кто не может возвыситься над своей единственностью, единичностью, над своей «случайной» индивидуальностью — тот не философ. Гегель совершенно откровенно говорит об этом в своей «Логике». Добродетель теоретика-мыслителя в том, что он отрекается от себя, перестает быть человеком, которому что-либо нужно, и становится только познающим субъектом, становится познанием вообще, denkender Geist. Это условие, может быть, не формулировалось так обнаженно и в тех словах, в каких я его формулирую. Но не в словах ведь суть. Сущность в том, что стоицизмом проникнуты все без исключения философские системы...

Пожалуй, теперь не покажется парадоксом, если я скажу, что стоицизм есть родной брат скептицизма. Стоицизм родился на почве отчаяния и полной безнадежности. Идея была поставлена на место реального, живого существа, так как люди совершенно потеряли надежду на возможность отстоять права живого человека. Все, что возникает — а все живое, как показывает опыт, возникает — все должно погибнуть. Гегель откровенно признается, что «естественная смерть есть только абсолютное право, которое осуществляется природой по отношению к человеку». И до того безнадежна уверенность в правах смерти у этого философа, что в его тоне не слышно даже напряжений. Совсем в духе Спинозы он о жизни и смерти, о природе и человеке говорит, точно это были бы перпендикуляры или треугольники. И, подобно тому, как его нисколько не радует и не огорчает мысль о том, что из точки к прямой можно на плоскости восставить только один перпендикуляр, так же равнодушно отдает он человека в абсолютную власть природы. Для него человек только момент духа, а дух это то, в чем человек уже преодолен. Повторяю и настаиваю: все философы так думали и так думают. Они равно спокойно жертвуют и живым человеком, и живым Богом, в убеждении, что, если есть наука, то больше ничего и не нужно, не подозревая, очевидно, что наука еще не овладела истиной.

Единственным исключением из общего правила был Ницше. Когда он убедился, что нет Бога, им овладело такое безумное отчаяние, что, в сущности, несмотря на его исключительное литературное дарование, ему до конца жизни так и не удалось адекватно рассказать, что сделали люди, убивши Бога. Но Ницше не услышали. По-прежнему все дума-

134

ют, что вовсе и не важно, есть ли Бог или нет Его. Достаточно, что Его до сих пор называют, но можно было бы без этого обойтись, можно было бы заменить Его такими словами, как natura, substantia и т. д....

Если хотите, может быть, и не важно, признают ли люди Бога или не признают. От человеческого признания Богу ничего не прибавится, так же, как от непризнания не убавится. Если даже согласиться, что из бесчисленных миллионов людей, исповедовавших Бога на словах, только очень немногие его чувствовали, то в том нет ничего страшного. Тут consensus omnium ровно ничего не значит. Пусть бы на земле никто никогда не слышал о Боге — только бы Бог был. И наоборот — если бы все до одного человека верили в Бога, которого нет, можно было бы предать проклятию эту веру, как бы сладка и утешительна она ни была.

IV.

И все же люди не могут и не хотят перестать думать о Боге. Верят, сомневаются, совсем утрачивают веру, потом снова начинают верить. Так называемые «доказательства» бытия Божия оказываются только философским балластом, в своем роде очень интересным и поучительным, но все же для той цели, для которой они предназначены, совершенно бесполезными. Прочтете ли вы Ансельма, Декарта, Спинозу или Гегеля — как бы ни импонировали вам эти громкие имена и какими бы тонкими ни представлялись вам их соображения, у вас остается неизменно одно впечатление: эти люди в Бога не верили. Или, точнее, то, что они называли Богом, не есть Бог. Уже, как я говорил, эллинские философы были твердо убеждены, что Бога нет, что Бог — в добродетели, т. е. в способности человека к отречению от реального мира и в его готовности замкнуться в мир идей, в мир идеального — единственный мир, защищенный навсегда от каких бы то ни было посягательств. У меня могут отнять отца, мать, детей, богатство, отечество даже, — но кто может отнять у меня царство идей? В средние века восторжествовал, среди католических философов, реализм главным образом потому, что «общее» (идеальное), не имея γένεσισ’a (происхождения, начала), не знает и φθορά (гибели, конца). И в новейшее время все устремились к идеализму, очевидно — этого никогда забывать не следует — единственно потому, что идеи неистребимы, даже самые простые

135

идеи. Живого кролика или живую божью коровку всякий убьет. Но, кто может убить кролика вообще или геометрическую истину? Для тех, кто отчаялся спасти живые существа, идеализм стал единственным прибежищем...

Но выход ли это? Не лучше ли, вслед за Шопенгауэром и индусской мудростью, которую Шопенгауэр воспевал, отречься от Бога открыто и признать, что жизнь человеческая есть зло и несчастье, что, следовательно, последняя наша задача уничтожить в себе «волю к жизни»? Не с практической, конечно, точки зрения. Практически идеализм находит себе оправдание. Но для тех, кому нужна последняя истина, для кого, в силу условий — пусть даже исключительных — его бытия и существования, практические соображения уходят на второй план.

Ученик Шопенгауэра Ницше первый из философов ужаснулся, когда он вдруг ясно представил себе, что сделали люди, убив Бога. Может быть, если бы Ницше воспитался на Гегеле, он бы до конца своей жизни не заметил, что Гегелевский бог есть только замаскированное безбожие. И только потому, что Шопенгауэр приучил его говорить правду о философском боге, ему дано было почувствовать, какое преступление совершили люди, обоготворив и создав культ общего понятия (или «идеального»). Ницше сам говорит, что люди и до сих пор не дали себе отчета в том, что они сделали. Это — верно. Мы только понемногу начинаем чувствовать, в какую бездну мы провалились. И, по мере того, как обнаруживается действительность, растет и ужас по поводу совершенного и совершающегося. Загадочным образом и внешние события как будто нарочно сложились так, чтоб даже и слепому стало видно, до какого безумия дошло культурное человечество. Разбушевавшаяся война с бесчисленными и бессмысленными жертвами приняла такие размеры, что, кажется, нет в Европе ни одного человека, который бы не был задет ею в том, что ему всего дороже. Еще представители держав делят на конгрессе разорванную в клочья шкуру убитой Германии, надеясь заплатать ею свои раны, но все понимают, что это безнадежный способ лечения. Раны не залечатся — наоборот, раскроются с новой силой. И вновь замученные люди возопиют и вновь станут спрашивать, зачем убивали, зачем убивают Бога...

И, может быть, наконец, отвернутся от метода «естественного» понимания и объяснения жизни. Может быть, вдруг всех осенит старое воспоминание, и из тайников человеческих душ вновь вырвется древнее, но все еще живое —

136

de profundis ad te, Domine, clamavi. И тогда постигнут, как «самоочевидную истину», что история вовсе не есть саморазвитие «идеи». Что Иудея не была моментом процесса развития, как думал Гегель, что греки не владели полнотой истины и что современная Германия не завершила того, что началось в древнем мире. В самой невежественной стране древнего мира знали больше, чем в самых культурных странах нового мира. Знали, к примеру, что Бог, если не завистлив, то ревнив и отнюдь не склонен разрешать — по крайней мере до времени — первому встречному, хотя бы и ученому, проникать в Его тайны. Конечно, Аристотель говорил, что все это вздор и пустые выдумки: πολλὰ φεύδονται ἀοιδοί (много лгут певцы)! И Гегель, преданный ученик Аристотеля, возмущается от всей души даже возможностью допущения такой мысли. «Denn warum sollte er (d. h. Gott) uns nicht offenbaren, wenn wir einigen Ernst mit ihm machen wollen». То-то и есть wenn wir einigen Ernst mit ihm machen wollen. О святая простота! Как хохотали даже на веселом языческом Олимпе, когда Гегель писал эти строки! И разве вы не слышите своими, человеческими, ушами, что даже отдаленного намека на ту серьезность, которая требуется, чтоб приблизить момент откровения, у Гегеля нет ни в приведенных словах, ни в каких угодно словах его сочинений? Когда люди стали сооружать вавилонскую башню — помните, чем это кончилось? А уж наверное, раз начали такое колоссальное сооружение, они хотели einigen Ernst mit ihm machen! Но, чтоб добыть слово Божие, деловая серьезность деловых людей менее всего пригодна. На эту «серьезность» Бог ответил смешением языков. Люди, которые так хорошо обо всем сговорились, вдруг, без всякой видимой причины перестали понимать друг друга.

И, ведь, сейчас произошло и происходит совсем то же, о чем повествуется в Библии. Еще недавно — пять лет тому назад — люди так хорошо понимали друг друга и так дружно строили ту величественную башню, которая называется современной культурой, которая была единой для всех и должна была дать людям рай на земле. И дала бы, наверное, если бы внезапное, ничем необъяснимое помрачение умов не заставило людей, с бешенством, почти беспримерным в истории, в короткое время уничтожить все плоды усилий последних столетий! От гордой башни европейской цивилизации остались лишь развалины. Опять нужно сызнова начинать мучительную сизифову работу. И нет Гегеля, который утешил бы людей своей философией истории, который объяснил бы, что was wirklich ist, ist vernünftig, что

137

Германии так и полагалось быть раздавленной, ибо ее историческая роль уже закончена. Или даже что всей Европе уже пора на покой — т. е. уйти в существование неисторическое, уступив поприще стране восходящего солнца, Североамериканским Штатам, австралийским молодым государствам или еще кому...

Вы думаете, что Гегель предпочел бы отказаться от своей философии истории, только бы не утешать так Германию и Европу? Но ведь тогда нужно ему и от всей своей философии отказаться, ибо его философия истории есть самая сущность его философии. Он и на это пошел бы?! Согласился бы признать, что Бог ни есть, ни абсолютная Идея, ни Дух, что Бог есть Бог личный, как учит св. Писание, и что настоящая война есть ответ Бога всей «христианской» Европе на ее кощунственную попытку взобраться на небо механическим, «разумным» путем?

Может быть, может быть! Ведь Гегель был не только ученым, но и человеком. Стало быть, способен был, глядя на ужасы, постигшие его страну, повторить за псалмопевцем: «пусть прилипнет мой язык к гортани, если я забуду тебя, Иерусалим». Но, если так, если и Гегель способен был бы отречься от своих грандиозных построений и признаться, что движущим элементом истории является не «внутренняя диалектика» духа, а иные загадочные, непостижимые и грозные силы, то что же нам говорить и делать в виду развернувшихся на наших глазах событий? Пока, быть может, достаточно было бы, если бы вспомнили о библейском повествовании и согласились бы не «einigen Ernst mit ihm machen», а принять его со всей той серьезностью и с тем исключительным напряжением, с каким человек встречает роковые события своей жизни — приближение смерти и т. п. Если ужасы последних годов собьют с нас нашу спесивую уверенность — может быть, выпавшие на нашу долю переживания окажутся не только сплошным кошмаром. Но едва ли так будет. Вернее всего, люди — вечные Сизифы — снова, через пять, десять или двадцать лет терпеливо возьмутся за огромный камень истории и, как прежде, в муках станут его втаскивать на вершину горы с тем, чтоб вновь повторилась катастрофа и все те бедствия, свидетелями которых мы были. Философия истории совсем не похожа на то, что рассказывал с такой завидной уверенностью и с таким тяжеловесным легкомыслием Гегель. Человечество живет не в свете, а во тьме, окутанное одною непрерывною ночью. Нет, не одной, и не двумя, и не десятью — а тысячью и одной ночью! И «история» никогда

138

не приведет «человека» к свету. Да «человеку» свет и не доступен. «Человек» может построить башню — но до Бога он не доберется. Добраться может только «этот человек» (все гегелевская терминология) — тот единичный, случайный, незаметный, но живой человек, которого до сих пор философия так старательно и методически выталкивала заодно со всем «эмпирическим» миром за пределы «сознания вообще». Может быть, здесь уместно напомнить слова Паскаля — их же слишком основательно забыли творцы великих философских систем: «L’hоmmе n’est qu’un roseau le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que. 1’univers entier s’arme pour 1’écraser. Une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le tuer. Mais quand 1’univers 1’écraserait, 1’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt et 1’avantage que 1’univers a sur lui, 1’univers n’en sait rien». Вы слышите здесь отзвук все того же псалма: de profundis ad te, Domine, clamavi?... И так странно: Паскаль остался в стороне от большой дороги философии! Или тут ничего странного нет? Такое противоставление слабого и маленького тростника всей огромной вселенной; небольшой, мельчайшей частицы всему целому слишком нелепо для того, чтоб привлечь к себе внимание разумно мыслящих людей?! Пожалуй, так. Классическая философия слишком приучила нашу мысль к математическим методам рассуждений и доказательств. Два всегда больше одного. Один и один всегда два. Если мы откажемся от этих положений, мы заблудимся в лесу непримиримых противоречий, т. е. потеряем навсегда большую дорогу.

Но — ведь один и один только в математике равняется постоянно двум, а в действительности бывает и так, что равняется и трем, и нулю. Когда природа сложила ваятеля Софрониска и повивальную бабку Фанарету, в результате получилось не два, а три, при чем третий, Сократ, оказался много большим, чем оба первоначальных слагаемых, взятых вместе. Или Сократ, по-вашему, не есть «величина»? Он только roseau pensant — мыслящий тростник?

Вот тут-то и лежит вся трудность вопроса. Точно ли мыслящий тростник должен быть для философии quantité negligeable? Я готов, вслед за Паскалем, признать тростник как угодно малым и как угодно слабым, равно как я готов согласиться, что голос псалмопевца, взывавшего из пропасти, терялся в бесконечных пространствах вселенной. Но, если и признать все это, — загадка останется загадкой и тайна тайной. Даже наиболее позитивно настроенный ученый не станет отрицать, что достаточно было бы только одному

139

лучу света отклониться в своем следовании от прямой линии, чтобы опрокинуть всю научную теорию света. А ведь тут — при сложении людей — на наших глазах ежедневно один и один дает в результате три, даже четыре, пять и более. Арифметика правомочна только в подвластном человеку мире «идеального» — может быть, главным образом даже исключительно потому, что этот мир самим человеком и создан и потому покорен своему творцу. В мире же реальном иерархия другая. Там «больше» то, что в мире идеальном меньше. Там вообще законы другие, быть может, туда с законами и соваться не всегда дозволительно, ибо монастырь-то ведь чужой и уставов наших там знать не хотят. Вот как апостол Павел учит: «если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто... Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1-е Кор., 13). Вы обиделись, как могу я противоставлять научным теориям слова невежественного иудея? Ну, что же? Если вам необходим научный авторитет, послушайте Платона, который за 500 лет до Павла высказал почти в той же форме ту же мысль: «захотел ли бы кто-нибудь из нас жить, если бы ему были даны в удел вся мудрость, весь разум, все знание, какое можно иметь, но под условием, чтоб он совершенно не испытывал ни малой, ни большой радости, равно как ни малого, ни большого горя и вообще никакого чувства в таком роде?» (Phil. 21 d). И вот Платон, так же, как и апостол Павел, отказывается и от мудрости, и от разума, и от знания, если только условием всего того является отречение от радостей и горя, т. е. от «случайностей» и индивидуального, отдельного, значит, опять же «случайного» бытия. Скажут, что у Платона это тоже «случайная» обмолвка, что приведенным словам можно противопоставить многочисленные цитаты из других его сочинений. Конечно, можно! Но ведь смысл настоящих размышлений в том и состоит, чтоб выловить и спасти от забвения случайное». Еще скажут, что все это темно, что я не соблюл декартовского правила, требующего ясности и отчетливости в суждениях. На это я возражать не стану. Напомню только исходный пункт декартовского мировоззрения: apud me omnia unt matematice in Natura. Этим объясняется вся его методология. Паскаль, тоже гениальный математик, думает иначе: ... ?n’aime que ceux, qui cherchent en gemissant. Соответственно

140

тому и мир, и знание ему представляются иными. L’homme cherche partout avec inquietude et sans succes dans les ténèbres impenetrables. Такова наша судьба, таково наше предназначение. А потому, qu’on ne nous reproche donc plus le manque de clarté, puisque nous en faisons profession.

Л. Шестов.

Киев. Январь. 1919 г.

141

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.