13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

Автор:Шредингер Эрвин

Шредингер Э. Наука и гуманизм

Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.

Эрвин Шредингер

Старший профессор Дублинского института перспективных

исследований

НАУКА И ГУМАНИЗМ

Физика в наше время

Перевод с английского А.В.Монакова

Научно-издательский центр

«Регулярная и хаотическая динамика»

2001

Моему спутнику

НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРИДЦАТИ ЛЕТ

Содержание

Духовное отношение науки к жизни 9

Практические достижения науки, стремящиеся стереть ее истинный смысл 15

Радикальное изменение наших взглядов на материю 17

Форма, а не содержание — фундаментальная концепция 22

Непрерывное описание и причинность 29

Квантовая механика как паллиатив 40

Провозглашаемое падение барьера между субъектом и объектом 47

Атомы или кванты — древнее контрзаклинание против сложности континуума 51

Даст ли физическая неопределенность шанс свободной воле? 55

Препятствие предсказаниям согласно Нильсу Бору 60

Литература 63

8

Предисловие

Это четыре публичные лекции, прочитанные под эгидой Dublin Institute for Advanced Studies в University College, Дублин, в феврале 1950 г. и озаглавленные «Наука как составная часть гуманизма». Однако и это название, и его сокращенный вариант, выбранный здесь, адекватно описывают не все содержание, а лишь первые главы. В оставшейся части, начиная со стр. 17, я собираюсь описать современное положение дел в физике, сложившееся в результате постепенного развития науки в текущем веке; описать его с точки зрения, выраженной в заглавии и начальной части, таким образом, приводя, так сказать, пример того, каким образом я отношусь к научным достижениям, а именно, как к составляющей части стремления человека познать свое место.

Я выражаю благодарность Cambridge University Press за быстрое издание этой книги и мисс Мэри Хьюстон из Дублинского института за подготовку иллюстраций и чтение корректуры.

Март 1951 г. Э. Ш.

9

Духовное отношение науки к жизни

В чем заключается ценность научных исследований? Общеизвестно, что в наши дни более чем когда-либо тому, кто желает внести настоящий вклад в продвижение науки, приходится специализироваться, а значит, усиливать стремление узнать все, что известно в определенной узкой области и затем попытаться расширить эти знания собственной работой — исследованиями, экспериментами и размышлениями. Разумеется, занимаясь такой специализированной деятельностью, человек временами останавливается поразмыслить, а что же в ней хорошего. Представляет ли само по себе расширение знаний в узкой области какую-либо ценность? Представляет ли общая сумма достижений во всех областях одной науки — скажем, физики, химии, ботаники или зоологии — некоторую ценность сама по себе — или, может быть, общая сумма достижений всех наук вместе взятых — ив чем заключается эта ценность?

Множество людей (в частности, те, кто не интересуются глубоко наукой) склонны отвечать на этот вопрос, указывая на практические следствия научных достижений в изменении технологий, промышленности, техники и т. д., а фактически в неузнаваемом изменении всего образа жизни в ходе менее чем двух веков, при том, что в будущем ожидаются дальнейшие и еще более стремительные изменения.

Немногие ученые согласятся с такой утилитарной оценкой их стремлений. Вопросы ценности, разумеется, весьма деликатны; здесь вряд ли можно предложить неоспоримые аргументы. Но разрешите мне привести три принципиальных аргумента, с помощью которых я попробую поспорить с этим мнением.

Во-первых, я считаю, что естественные науки очень похожи на другие науки — или Wissenschaft, пользуясь немецким

10

выражением, — культивируемые в университетах и других центрах совершенствования знаний. Рассмотрим исследования, проводимые в истории языков, философии, географии — или истории музыки, живописи, скульптуры, архитектуры — или в археологии и древней истории; никто не станет связывать с этими видами деятельности, в качестве их главной цели, практическое улучшение условий человеческого общества, хотя улучшение довольно часто является результатом этих исследований. Я не думаю, что науки в этом отношении занимают другое положение.

С другой стороны (и это мой второй аргумент), существуют естественные науки, которые, очевидно, не имеют практического отношения к жизни человеческого общества совершенно: астрофизика, космология и некоторые области геофизики. Возьмем, к примеру, сейсмологию. О землетрясениях нам известно достаточно, чтобы знать, что шансы на их предсказание очень невелики для того, чтобы предупреждать людей о необходимости оставить свои дома, как мы предупреждаем траулеры о необходимости возвращения при приближении шторма. Все, на что способна сейсмология — это предупреждать будущих поселенцев об определенных опасных зонах, которые, я боюсь, известны по печальному опыту и без помощи науки, и тем не менее часто оказываются густо населенными, когда необходимость в плодородной почве оказывается более острой.

В-третьих, я считаю чрезвычайно сомнительным то, что на счастье человеческой расы оказывают положительное влияние технические и промышленные разработки, следующие по пятам за стремительно прогрессирующими естественными науками. Я не могу здесь вдаваться в детали, и я не буду рассуждать о развитии в будущем — поверхность Земли загрязняется искусственной радиоактивностью с ужасными последствиями, описанными Олдосом Хаксли в потрясающе интересном недавно вышедшем романе Ape and Essence. Но рассмотрим только «удивительное уменьшение» мира благодаря великолепным современным средствам передвижения. Все расстояния превратились практически в ничто, если из-

11

мерять их не в милях, а в часах передвижения быстрейшим транспортом. Но если измерять их в ценах наиболее дешевого транспорта, то за последние 20-30 лет они увеличились в 2-3 раза. В результате множество семей и групп близких знакомых оказались рассеянными по земному шару как никогда ранее. Во многих случаях они недостаточно богаты, чтобы встретиться вновь, в других — жертвуя многим, встречаются на короткое время, после чего следует душераздирающее прощание. Делает ли это человека более счастливым? Это лишь несколько ярких примеров; тему можно развивать на протяжении многих часов.

Но обратимся к менее мрачным аспектам человеческой деятельности. Вы может спросить — вы обязаны спросить меня: «В чем же тогда, по-вашему, ценность естественных наук?» Отвечаю: «Их сфера, цель и ценность такие же, как и у любой другой области человеческого знания». Более того, ни одна из них в отдельности, но лишь их союз имеет какуюто сферу или ценность, и это достаточно просто описывается: она должна подчиняться заповеди Дельфийской богини — «познай себя». Или, говоря короче, выразительной риторике Плотина (Эннеады VI, 4, 14): «А мы, кто же мы?». Он продолжает: «Вероятно, мы были там еще до того, как это творение воплотилось, люди другого типа, может быть, даже боги, чистые души и разум, объединенный со всей вселенной, элементы умопостигаемого мира, не разделенные и отрезанные, а воедино с всецелым»1.

Я рождаюсь в окружающую среду — я не знаю, ни откуда я пришел, ни куда я иду, ни кто я. Таково мое положение, как и ваше, как каждого из вас. Тот факт, что в этой ситуации

1«Но, мы-то, что такое мы сами? Составляем ли мы саму душу (мировую), или представляем собой лишь то, что приближается к ней и происходит во времени (т. е. тела)? Конечно, нет: прежде, чем последовало это происхождение (телесного), мы существовали там: одни из нас как человеки, другие как боги, т. е., как чистые души и разумные духи в лоне чистого всеобъемлющего бытия, мы составляли из себя части самого сверхчувственного мира — но части не выделенные, не объемлемые, слитые в одно с единым целым». — Перевод под ред. проф. Малеванского. — Прим, перев.

12

всегда оказывались и будут оказываться все, мне ничего не говорит. Что касается нашего горящего вопроса относительно «откуда» и «куда» — все, что мы сами видим, это настоящая окружающая среда. Вот почему мы сильно стремимся узнать о ней как можно больше. Это наука, изучение, знание, это истинный источник всякого духовного устремления человека. Мы пытаемся выяснить как можно больше о пространственновременном окружении места, в котором оказались при рождении. И по мере того, как мы делаем попытки, мы получаем удовольствие, мы находим это чрезвычайно интересным. (Не в этом ли цель нашего пребывания там?)

Это кажется очевидным и не требующим доказательств, но все же об этом необходимо сказать: изолированные знания, полученные группой специалистов в узкой области, не представляют какой бы то ни было ценности, они представляют ценность только в синтезе со всеми остальными знаниями и лишь в том случае, когда они в этом синтезе действительно способствуют продвижению к ответу на вопрос: «кто мы?».

Хосе Ортега-и-Гассет, великий испанский философ, который по прошествии многих лет в изгнании вернулся в Мадрид (хотя он, я полагаю, настолько же фашист, насколько социал-демократ — он обычный разумный человек), опубликовал в двадцатых годах этого века серию статей, которые позже были собраны в очаровательном томе, озаглавленном La rebelión de las masas — «Восстание масс». Это не имеет, кстати, никакого отношения к социальным и другим революциям, rebelión используется в качестве метафоры. Век техники привел к взлету численности населения и объема его потребностей на огромную высоту, беспрецедентную и непредсказуемую. Повседневная жизнь каждого из нас становится все больше связанной с необходимостью считаться с этими числами. Все, в чем мы нуждаемся или чего желаем — будь то кусок хлеба или фунт масла, поездка в автобусе или билет в театр, спокойное место, где можно провести выходные, или разрешение на выезд за рубеж, квартира или работа1 ... всегда су-

1 A room to live in or a job to live on. — Прим, nepев.

13

ществует множество других людей с одинаковыми потребностями или желаниями. Новые ситуации и обстоятельства, возникшие в результате беспримерного повышения численности, являются предметом книги Ортеги.

В ней содержатся чрезвычайно интересные наблюдения. Разрешите привести пример, хотя в данный момент это нас и не интересует: одна из глав называется El major peligro, el estado: государство как высшая угроза. Автор пишет о том, что растущая власть государства в ограничении индивидуальной свободы — под предлогом нашей же защиты, но выходящей далеко за рамки необходимого — представляет собой наивысшую угрозу будущему развитию культуры (kultur). Но сейчас я бы хотел поговорить о главе предыдущей, La barbarie del ’especialismo’: варварство специализации. На первый взгляд это кажется парадоксом и может шокировать. Он осмеливается представить специализирующегося ученого как типичного представителя грубой невежественной толпы — hombre masa (массового человека), — который угрожает выживанию истинной цивилизации. Я могу привести лишь несколько фрагментов из его восхитительного описания этого «типа ученого, не имеющего прецедентов в истории».

Это человек, который из всего, что по-настоящему образованная личность должна знать, знаком только с одной конкретной наукой, более того, лишь с той ее малой частью, исследованиями в области которой он сам занимается. Он достиг точки, в которой он объявляет достоинством не обращать внимания на все, что находится за пределами узкой области, которую он сам культивирует, и обвиняет в дилетантстве любопытство, стремящееся к синтезу всего знания.

Происходит так, что он, будучи зажатым в узких рамках своего поля зрения, действительно открывает новые факты и продвигает свою науку (которую он вряд ли знает), продвигая вместе с ней и интегрированную человеческую мысль, которую он решительно игнорирует. Как такое оказалось возможным, и каким образом это остается возможным? Ибо мы должны сильно подчеркнуть неординарность следующего неопровержимого факта: экспериментальная наука была в боль-

14

шой степени продвинута работой невероятно заурядных и даже более чем заурядных людей.

Я не стану цитировать далее, но настоятельно рекомендую вам взять книгу и продолжить самостоятельно. За двадцать с небольшим лет, прошедших после первой публикации, я замечал очень многообещающие следы оппозиции плачевному положению дел, изложенному Ортегой. Не то, чтобы мы могли бы полностью избежать специализации; это невозможно, если мы хотим двигаться дальше. И все же осознание того, что специализация — не добро, а неизбежное зло, постепенно обретает почву под ногами, как и осознание того, что любые специализированные исследования имеют настоящую ценность только в контексте интегрированной совокупности знаний. Становятся все слабее голоса, обвиняющие в дилетантстве человека, осмеливающегося размышлять, говорить и писать на темы, требующие более чем специальной подготовки, на темы, на которые у него нет «лицензии» или «квалификации». И громкий лай в ответ на подобные попытки раздается из весьма особых лагерей двух типов — очень научного или же очень ненаучного — что же касается причин, то в обоих случаях они прозрачны.

В статье «Университеты Германии» (опубликована 11 декабря 1949 г. в «The Observer») Роберт Бэрли, директор Итона, процитировал несколько строк из отчета Комиссии по реформе университетов Германии — процитировал их весьма выразительно, и его эмфазу я полностью поддерживаю. В отчете говорится следующее:

Каждый преподаватель технического университета должен обладать следующими качествами:

(а) Видеть границы содержания своего предмета. В процессе обучения ознакомить с ними студентов и показать, что за этими пределами вступают в игру силы, которые уже не являются полностью рациональными, а возникают из жизни и самого человеческого общества.

(б) Для каждого предмета показывать путь, выводящий за его узкие рамки к широким горизонтам ...

Не скажу, что эти формулировки отличаются особой ори-

15

гинальностью, но кто станет ожидать оригинальности от комитета, комиссии, совета или чего-нибудь в этом роде? — человечество en masse всегда было весьма неоригинальным. И все же приятно обнаружить, что подобное отношение преобладает. Единственный упрек — если это упрек — заключается в том, что совершенно непонятно, почему эти требования должны распространяться только на преподавателей технических университетов в Германии. Я полагаю, они относятся к любому преподавателю любого университета, нет, любой школы в мире; сформулирую это требование следующим образом:

Никогда не теряйте из виду роль вашего конкретного предмета в большом спектакле — в трагикомедии человеческой жизни; оставайтесь в контакте с жизнью — не столько с ее практической стороной, сколько с идеальным жизненным фоном, который невообразимо важнее; и позвольте жизни оставаться в контакте с вами. Если вы не сможете рассказать — в конце концов — всем, чем вы занимались, то ваши действия ничего не стоят.

Практические достижения науки,

стремящиеся стереть ее истинный

смысл

Публичные лекции, которые устав нашего института предписывает нам читать ежегодно, я рассматриваю как средство установления контактов и их поддержания в нашей небольшой области. Действительно, я считаю, что это их исключительная сфера. Это не очень простая задача. Ибо чтобы начать, необходимо иметь в некотором смысле опыт, а как вам известно, научным образованием невероятно сильно пренебрегают, причем не только в той или иной стране — хотя, безусловно, в иных им пренебрегают в большей степени, чем в других. Это зло, которое наследуется, передается из поколения в поколение. Большинство образованных людей не интересуются наукой и не осознают, что научное знание образует часть идеалистического фона человеческой жизни. Многие полагают — оставаясь в полном неведении относительно того,

16

что наука представляет собой на самом деле, — что она выполняет вспомогательную задачу изобретения новой техники или оказания помощи в ее изобретении с целью улучшения условий нашей жизни. Они готовы предоставить эту задачу специалистам, как предоставляют ремонт труб водопроводчику. Если люди с таким мировоззрением составляют расписание уроков для наших детей, результат неизбежно будет таким, как я только что описал.

Разумеется, имеются исторические причины, объясняющие преобладание подобного отношения. Влияние науки на идеалистический фон нашей жизни всегда было большим — за исключением, может быть, темных веков, когда наука в Европе практически не существовала. Но надо признать, что и в более поздние времена был период затишья, что может легко вызвать ошибочную недооценку идеалистической задачи науки. Я отношу это затишье приблизительно ко второй половине девятнадцатого века. Это был период стремительного, взрывоподобного развития науки, а также невероятного, взрывоподобного развития промышленности и техники, которые оказали настолько потрясающее влияние на материальную сторону жизни человека, что большинство забыло о существовании каких-либо других связей. Нет, дело обстояло гораздо хуже! Невероятное материальное развитие привело к материалистическому мировоззрению, происходящему якобы из новых научных открытий. Эти случаи, по-моему, способствовали умышленному пренебрежению наукой во многих лагерях на протяжении последующих пятидесяти лет — тех самых, которые только-только заканчиваются. Ибо всегда существует определенный временной интервал между взглядами людей науки и взглядами широкой общественности на взгляды людей науки. Я не думаю, что пятьдесят лет — переоценка средней величины этого интервала.

Как бы то ни было, те пятьдесят лет, которые только что минули, — первая половина двадцатого века — видели развитие науки вообще и физики в частности, непревзойденное с точки зрения преобразования нашего западного воззрения на то, что часто называют человеческой ситуацией. Я не сомне-

17

ваюсь, что пройдет еще пятьдесят лет или около того, прежде чем образованная часть широкой общественности узнает об этих изменениях. Конечно же, я не настолько идеалистмечтатель, чтобы надеяться на существенное ускорение этого процесса с помощью пары публичных лекций. Но, с другой стороны, этот процесс усвоения не является автоматическим. Мы должны приложить усилия. В этом процессе я делаю свою часть работы, веря, что остальные поступят так же. Это часть нашей задачи в жизни.

Радикальное изменение наших

взглядов на материю

Наконец, сейчас мы перейдем к некоторым специальным темам. Все вышесказанное может показаться довольно длинным, если рассматривать эту часть в качестве введения. Но я надеюсь, что этот материал в некотором смысле интересен сам по себе — я не мог не поместить его. Необходимо внести ясность. Ни одно из новых открытий, о которых я могу рассказать, не является пугающе захватывающим само по себе. Захватывающим, новым, революционным является общее отношение, которое мы вынуждены принять — отношение к любым попыткам синтеза их всех.

Рванем in medias res1. Существует проблема материи. Что есть материя? Как мы должны отображать материю в нашем разуме?

Первая форма вопроса нелепа. (Как мы можем сказать, что есть материя — или, если уж на то пошло, что есть электричество — и то, и другое суть явления, некогда данные нам?) Вторая же форма вопроса выдает полное изменение отношения: материя — это образ в нашем разуме, таким образом, разум первичен по отношению к материи (не сопротивляясь при этом странной эмпирической зависимости моих ментальных процессов от физических данных определенной части материи, а именно, моего мозга).

1С места в карьер (лат.). — Прим. перев.

18

На протяжении второй половины девятнадцатого века материя оставалась, по-видимому, перманентной вещью, за которую можно было уцепиться. Существовал кусок материи, который никогда не был создан (насколько было известно физикам) и никогда не будет уничтожен! За него можно было ухватиться в уверенности, что он никогда не выскользнет из рук.

Более того, эта материя, как утверждали физики, в отношении своего поведения, своего движения, подчинялась строгим законам — каждой своей частицей. Она двигалась согласно силам, действующим на нее со стороны близлежащих частей материи, соответственно их относительному положению. Можно было предсказать поведение, оно строго определялось в будущем начальными условиями.

Все это было весьма приятным, по крайней мере, в физике, пока речь шла о внешней неживой материи. При попытке применить законы к материи, составляющей наше собственное тело, или тела наших друзей, или нашей кошки, или нашей собаки, возникает хорошо известная трудность, связанная с очевидной свободой живых существ двигать своими конечностями по собственной воле. Этот вопрос мы рассмотрим позднее (см. стр. 55). Сейчас же я хочу попытаться объяснить радикальные изменения наших взглядов на материю, имевшие место в последние пятьдесят лет. Они проступили постепенно, неумышленно, никто не ставил целью сделать эти изменения. Мы полагали, что двигаемся в старой «материалистической» системе идей, когда выяснилось, что это не так.

Наши концепции материи оказались «гораздо менее материалистическими», чем во второй половине девятнадцатого века. Они до сих пор очень несовершенны, очень туманны, им недостает ясности во многих отношениях; но определенно можно сказать, что материя перестала быть простой осязаемой крупной вещью в пространстве, за движением которой — за движением каждой ее частицы — можно проследить и установить точные законы, определяющие ее движение.

Материя состоит из частиц, разделенных сравнительно большими расстояниями; она внедрена в пустое пространст-

19

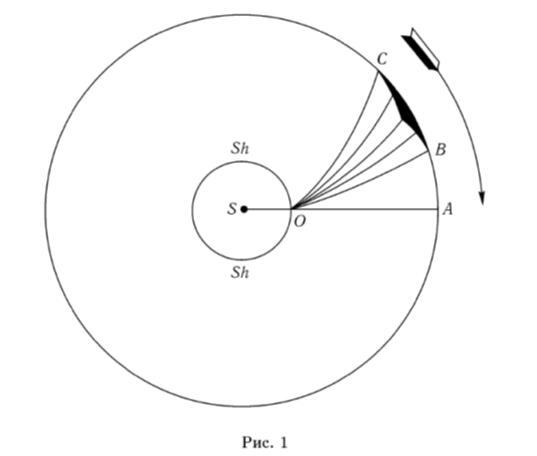

во. Это понятие уходит корнями к Левкиппу и Демокриту, которые жили в Абдерах в пятом веке до н. э. Эта концепция частиц и пустоты сохраняется по сей день (с небольшим уточнением, о котором я хочу рассказать прямо сейчас) — и не только она, существует полная историческая преемственность; другими словами, когда бы идея ни поднималась снова, это делалось с полным осознанием того факта, что поднимаются концепции древних философов. Более того, после постановки экспериментов идея отпраздновала наиграндиознейший мыслимый триумф, на который древние философы не могли надеяться в своих самых смелых мечтах. Так, например, О. Штерн успешно определил распределение скоростей атомов в струе паров серебра простейшим и наиболее естественным способом, о котором рис. 1 дает грубое схематическое представление. Внешняя окружность (с буквами А, В, С) представляет собой поперечное сечение закрытого цилиндрического сосуда, из которого полностью откачан

20

воздух. Точка S обозначает поперечное сечение раскаленной серебряной нити, проходящей по оси цилиндра и постоянно испускающей атомы серебра, которые летят по прямым, грубо говоря, в радиальных направлениях. Однако, цилиндрический экран Sh (окружность меньшего диаметра), расположенный концентрически снаружи S, позволяет проходить им только через отверстие О, представляющее собой узкую щель, параллельную нити S. Не встречая более никаких препятствий на своем пути, они летят по прямой к точке Л, где улавливаются и, по прошествии некоторого времени, образуют осадок в виде узкой черной линии (параллельной нити S и щели О). Но в эксперименте Штерна весь аппарат вращается, как на гончарном круге, с высокой скоростью вокруг оси S (направление вращения указано стрелкой). В результате этого летящие атомы — на которые, естественно, вращение не оказывает влияния — осаждаются не в точке Л, а в точках «за» Л; чем дальше, тем медленнее движутся осевшие атомы, поскольку они позволяют собирающей поверхности повернуться на больший угол до осаждения на поверхность. Таким образом, наиболее медленные атомы образуют линию в точке С, наиболее быстрые — в точке В. Через некоторое время образуется широкая полоса, поперечное сечение которой схематически изображено на нашем рисунке. Измерив ее переменную толщину и учтя размеры аппарата и скорость вращения, можно определить фактическую скорость атомов, а именно, относительные количества атомов, летящих с различными скоростями — так называемое распределение скоростей. Тем не менее я должен объяснить веерообразную форму траекторий атомов и их кривизну, что показано на рисунке, и что находится в очевидном противоречии с моими словами о том, что на летящие атомы не действует вращение аппарата. Я позволил себе нарисовать эти линии, хотя они являются не «фактическими» траекториями атомов, а траекториями, которые увидел бы наблюдатель, вращающийся вместе с аппаратом (точно так же, как мы вращаемся вместе с землей). Важно уяснить, что эти «относительные траектории» остаются неизменными в процессе вращения. Следовательно, мы можем продолжать вращение сколь

21

угодно долго, пока на стенке не отложится достаточное количество атомов.

Эти важные эксперименты количественно подтвердили теорию газов Максвелла, подтвердили много лет спустя после изложения теории. Сегодня эти эксперименты оказались практически забытыми, поскольку их затмили гораздо более впечатляющие исследования.

Эффект одиночной быстрой частицы можно наблюдать при ее падении на флюоресцентный экран, когда возникает слабая вспышка света, сцинтилляция. (Если у вас имеются часы со светящимися цифрами, перенесите их в темную комнату и понаблюдайте за ними через сравнительно сильную лупу: вы обнаружите сцинтилляции, вызванные соударениями одиночных ионов гелия — альфа-частиц в данном контексте.) В камере Вильсона можно наблюдать траектории отдельных частиц, альфа-частиц, электронов, мезонов, ... , их следы можно сфотографировать и определить их кривизну в магнитном поле; частицы космических лучей, проходящие сквозь фотоэмульсию, подвергаются ядерному распаду, при этом и первичные, и вторичные частицы (если они заряжены, как это обычно бывает) оставляют следы своих траекторий на эмульсии, в результате чего последние становятся видимыми после проявления эмульсии обычным фотопроцессом. Я бы мог привести еще примеры (однако уже приведенных примеров достаточно) того, как древняя гипотеза о корпускулярном строении материи была подтверждена самым непосредственным образом, что намного превзошло самые смелые ожидания предыдущих веков.

Однако еще большей неожиданностью является уточнение наших взглядов на природу всех этих частиц, происшедшее в то же самое время — которое должно было произойти волей-неволей — как следствие других экспериментов и теоретических соображений.

Демокрит и все его последователи вплоть до конца девятнадцатого века, хотя и никогда не наблюдали эффект отдельного атома (и, вероятно, даже никогда не надеялись на это), все же были убеждены, что атомы являются отдельны-

22

ми, идентифицируемыми, малыми телами — такими же, как крупные осязаемые объекты окружающей нас среды. Кажется почти нелепым тот факт, что в те же самые годы и десятилетия, когда мы успешно наблюдали отдельные атомы и частицы, причем проделали это различными способами, мы были вынуждены расстаться с идеей, что подобная частица является отдельным существом, которое в принципе сохраняет свою «одинаковость» неограниченно долго. Напротив, теперь мы обязаны утверждать, что элементарные составляющие материи совершенно лишены такого качества как «одинаковость». Когда вы наблюдаете частицу определенного типа, скажем, электрон, здесь и сейчас — в принципе это должно рассматриваться как отдельное событие. Даже если через очень короткий промежуток времени и в непосредственной близости вы наблюдаете подобную частицу, даже если у вас при этом есть все основания предполагать наличие причинной связи между первым и вторым наблюдениями, утверждение о том, что в обоих случаях наблюдалась одна и та же частица, лишено подлинного, точно выраженного смысла. В определенных обстоятельствах будет очень удобно и желательно выразиться таким образом, но это лишь речевое сокращение, не более; ибо существуют другие случаи, когда «одинаковость» становится совершенно бессмысленной; и между ними нет четко обозначенной границы, нет однозначного различия, а есть постепенный переход через промежуточные случаи. И я подчеркиваю и умоляю вас поверить: это не вопрос нашей способности или неспособности делать утверждения об идентичности в тех или иных случаях. Несомненно то, что вопрос «одинаковости», идентичности в самом деле не имеет значения.

Форма, а не содержание —

фундаментальная концепция

Такое положение дел расстраивает. Вы спросите: «Что представляют собой эти частицы, если они лишены индивидуальности?» И вы, возможно, укажете на постепенный переход

23

другого вида, а именно, на переход от элементарных частиц к осязаемым телам в окружающей нас среде, которые мы наделяем индивидуальностью. Атом состоит из ряда частиц. Несколько атомов образуют молекулу. Молекулы бывают разного размера, маленькие и большие, но границы, разделяющей большие и маленькие молекулы, не существует. На самом деле верхнего предела размера молекулы не существует, она может состоять из сотен и тысяч атомов. Это может быть вирус или ген, видимый под микроскопом. В итоге мы обнаруживаем, что любой осязаемый предмет окружающей среды состоит из молекул, которые состоят из атомов, которые состоят из элементарных частиц ... и если у последних отсутствует индивидуальность, каким образом она присуща, скажем, моим наручным часам? Где этот предел? Как появляется индивидуальность у объектов, которые состоят из элементов, лишенных ее?

Этот вопрос полезно рассмотреть более подробно, ибо он даст нам ключ к пониманию того, чем на самом деле является частица или атом — что есть в них перманентного, несмотря на отсутствие индивидуальности. На письменном столе у меня дома имеется железное пресс-папье в форме дога, лежащего с перекрещенными передними лапами. Я видел его на письменном столе моего отца еще тогда, когда мой нос едва доставал до столешницы. Много лет спустя, когда отец скончался, я взял дога, потому что он мне нравился, и пользовался им. Он сопровождал меня повсюду, пока не остался в Граце, откуда в 1938 г. я должен был срочно уехать. Но подруга, которой было известно о моей привязанности, сохранила для меня эту вещь. И три года спустя, когда моя жена была в Австрии, она привезла его обратно, и вот он снова возлежит на моем столе.

Я абсолютно уверен, что это тот же самый дог, которого я в первый раз увидел более пятидесяти лет назад на столе отца. Но почему я в этом уверен? Это вполне очевидно. Именно форма или очертание (нем. Gestalt), а не материальное содержание, не оставляет сомнений в идентичности. Если бы материал был расплавлен и отлит в форму человека,

24

установить идентичность было бы гораздо сложнее. И более того: даже если бы идентичность материала была установлена с абсолютной достоверностью, это представляло бы очень ограниченный интерес. Меня бы, по-видимому, мало заботила идентичность или неидентичность этой массы железа, и я бы сказал, что мой сувенир уничтожен.

Я считаю, что это хорошая аналогия, и, возможно, больше, чем просто аналогия, для объяснения того, чем на самом деле являются частицы или атомы. Ибо на этом примере, равно как и на многих других, мы видим, каким образом в осязаемых телах, состоящих из многих атомов, возникает индивидуальность, возникает из структуры их композиции, из их очертаний или форм, или же организации, как можно сказать в других случаях. Идентичность материала, если таковая существует, играет подчиненную роль. Это особенно хорошо проявляется в случаях, когда вы говорите об «одинаковости», хотя материал изменился совершенно. Человек возвращается через двадцать лет в дом, где он провел свое детство. Он глубоко тронут тем, что место не изменилось. Тот же самый ручеек протекает по тому же самому лугу, где растут васильки, маки, ивы, так хорошо знакомые ему, гуляют коричневые в белых пятнах коровы, плавают в пруду утки, — все как раньше — и навстречу ему с дружеским лаем несется колли, виляя хвостом. И так далее. Очертания и организация всего места не изменились, несмотря на полную «смену материала» многих упомянутых вещей, включая, между прочим, и физическую сущность самого путешественника! Безусловно, тело, которое он носил будучи ребенком, «унесло ветром» в самом буквальном смысле слов. Может унесло, а, может быть, и нет. Поскольку (позвольте мне завершить это отступление в стиле романистов) наш путешественник теперь осядет, женится и обзаведется маленьким сыном, который будет вылитым отцом, судя по старым фотографиям, сделанным, когда он сам пребывал в том же нежном возрасте.

Давайте теперь вернемся к нашим элементарным частицам и малым организациям частиц в виде атомов или небольших молекул. Одна старинная идея заключается в том, что их

25

индивидуальность основана на идентичности материи, содержащейся в них. Это может показаться бесплатным и почти мистическим дополнением к тому, что, согласно нашим последним наблюдениям, составляет индивидуальность макроскопических тел, которая не зависит совершенно от настолько грубой материалистической гипотезы и не нуждается в поддержке со стороны последней. Новая же идея заключается в том, что перманентным в этих элементарных частицах и их небольших совокупностях является их форма и организация. Привычка повседневного общения обманывает нас, требуя, чтобы каждый раз, когда мы слышим слово «форма» или «очертание», это должна быть форма или очертание чеголибо, требуя, что материальный субстрат должен иметь форму. С научной точки зрения этой традиции положил начало Аристотель, его causa materialis и causa formalis1. Но когда мы переходим к элементарным частицам, составляющим материю, смысл считать их состоящими из некоторого материала, по-видимому, пропадает. Они, так сказать, есть чистая форма, только форма и ничего более; при последовательных наблюдениях проявляется только эта форма, и ни единой частицы материала.

Природа наших «моделей»

Здесь мы должны, разумеется, рассматривать форму (или Gestalt) в гораздо более широком смысле, чем форма геометрическая. Безусловно, не существует наблюдений, связанных с геометрической формой частицы или даже атома. Верно, что размышляя об атоме, создавая теории, соответствующие наблюдаемым фактам, мы часто рисуем геометрические рисунки на доске, на клочке бумаги или, еще чаще, в уме, детали которых математическое уравнение определяет с гораздо более высокими точностью и удобством, нежели ручка или

1 Материальная и формальная причины (бытия). Материальная причина — то, из чего состоят вещи (субстрат или материя); формальная причина — сущность вещи (форма), обусловливающая ее уникальность. — Прим, перев.

26

карандаш. Это так. Но геометрические формы, присутствующие на этих рисунках, невозможно непосредственно наблюдать в настоящих атомах. Рисунки представляют собой лишь наглядное пособие для ума, инструмент мышления, промежуточное средство, из которых на основании результатов проведенных экспериментов выводятся резонные ожидания результатов новых экспериментов, которые мы планируем поставить. Мы планируем их с целью установить, подтверждают ли они ожидания — то есть были ли ожидания резонными и, таким образом, являются ли используемые картины и модели адекватными. Заметьте, что мы предпочитаем говорить адекватный, а не истинный. Ибо для того, чтобы описание могло быть истинным, оно должно быть непосредственно сравнимым с реальными фактами. Что касается наших моделей, дело обычно обстоит не так.

Но мы их используем, как было сказано выше, для вывода наблюдаемых свойств. Именно они составляют перманентное очертание или форму или организацию материального объекта, и обычно они никак не связаны с «крошечными частицами материала, из которого состоит объект».

К примеру, рассмотрим атом железа. Весьма интересная и довольно сложная часть его организации может проявляться снова и снова, когда вам этого хочется, и с неизменным постоянством. Происходит это следующим образом. Вы помещаете небольшое количество железа (или соли железа) в электрическую дугу и фотографируете ее спектр, полученный с помощью мощной оптической решетки. Вы обнаружите десятки тысяч четких спектральных линий, то есть десятки тысяч определенных длин волн, содержащихся в свете, который излучает атом железа при высокой температуре. И они всегда одни и те же, абсолютно одни и те же — настолько, насколько, как хорошо известно, по спектру излучения звезды можно судить о ее химическом составе. И несмотря на то, что вы ничего не можете узнать о геометрической форме атома — даже с помощью самого мощного микроскопа — вы можете открыть его типичную неизменную организацию, отраженную в его спектре, на расстояниях в тысячи световых лет!

27

Вы вполне можете сказать, что типичный линейчатый спектр элемента, как и спектр железа, является макроскопическим свойством, свойством светящихся паров, и не имеет ничего общего с их крупнозернистой структурой (отдельными атомами) — никто пока что не наблюдал свет, излучаемый отдельным, полностью изолированным атомом. Это правда. Но, конечно же, я должен вам напомнить, что теория материи в том виде, в каком она существует на сегодняшний день, приписывает излучение всех этих различных монохроматических лучей одиночному атому; утверждается, что геометро-механико-электрическое строение одиночного атома отвечает за каждую конкретную длину волны, наблюдаемую в излучении паров. В подтверждение этого физики весьма выразительно указывают на тот факт, что подобные линейчатые спектры наблюдаются только у разреженных газов, когда атомы разделены настолько большими расстояниями, что не мешают друг другу. Светящееся железо в твердом или жидком состоянии излучает непрерывный спектр, очень похожий на спектр любого другого твердого или жидкого тела при той же самой температуре — четкие линии пропадают совершенно, впрочем, точнее будет сказать, что они полностью размываются в результате мешающего взаимодействия с соседними атомами.

Не хотите ли вы сказать — вы можете спросить меня — не хотите ли вы сказать, что мы должны рассматривать наблюдаемые линейчатые спектры (которые, вообще говоря, соответствуют теории) как часть косвенных улик, свидетельствующих о том, что атомы железа из нашего теоретического описания действительно существуют и что они образуют пар сообразно утверждениям теории газов — маленькие частицы чего-то, разделенные огромными расстояниями, внедренные в ничто, летающие здесь и там, время от времени соударяясь со стенками и т. д. и т. п? Такова истинная картина светящихся паров железа?

Я придерживаюсь того, что говорил ранее в более общем контексте: это определенно адекватная картина; что же касается ее истинности, вопрос заключается не в том, истинна

28

она или нет, а в том, может ли она быть истинной либо ложной. Вероятно, не может. Вероятно, мы не можем рассчитывать на нечто большее, чем адекватные картины, синтезирующие понятным образом все наблюдаемые факты и дающие резонные ожидания новых, которые мы ищем.

Очень похожие заявления можно было снова и снова слышать от компетентных физиков очень давно, на всем протяжении девятнадцатого века и на заре века нынешнего. Им было известно, что желание иметь ясную картину неизбежно приводит к ее загромождению необоснованными деталями. «Бесконечно маловероятно», так сказать, то, что эти бесплатные дополнения по счастливой случайности окажутся «корректными». Л. Больцман сильно подчеркивал эту мысль; позвольте мне быть вполне корректным, говорил он, по-детски корректным в отношении моей модели, хоть я и знаю, что из вечно неполных косвенных свидетельств экспериментов я не могу догадаться, что природа представляет собой на самом деле. Но в отсутствие абсолютно точной модели само мышление становится неточным, и следствия, полученные на такой модели, становятся неясными.

И все же отношение, бытовавшее в то время, — за исключением, быть может, единичных философски продвинутых умов — отличается от теперешнего, оно все еще оставалось слегка наивным. Утверждая, что любая модель, которая может быть создана, будет определенно неполной и рано или поздно будет модифицирована, человек в глубине души знал, что истинная модель существует — существует, так сказать, в платоновском царстве идей — что мы постепенно к ней приближаемся, хотя и никогда, вероятно, не достигнем в силу несовершенства человека.

Сейчас подобное отношение не встречается. Провалы, которые нам пришлось испытать, уже не относятся к деталям, они носят более общий характер. Мы полностью осознали ситуацию, которую можно описать следующими словами. По мере того, как наш умственный взор проникает во все более и более малые расстояния и короткие промежутки времени, мы сталкиваемся с тем, что природа ведет себя настолько отлично

29

от того, что мы наблюдаем в видимых и осязаемых телах из нашего окружения, что ни одна модель, созданная по нашим крупномасштабным экспериментам, не может быть «истинной». Полностью удовлетворительная модель подобного типа не только недоступна практически, но и немыслима. Точнее, мы, разумеется, можем измыслить ее, но как бы мы ее не измышляли, она будет неверной; может быть, не настолько бессмысленной, как «треугольная окружность», но определенно более бессмысленной, чем «крылатый лев».

Непрерывное описание и причинность

Постараюсь несколько прояснить дело. Из наших крупномасштабных экспериментов, из наших понятий геометрии и механики — в частности, механики небесных тел — физики дистиллировали четкое требование, которому должно удовлетворять по-настоящему ясное и полное описание любого физического явления: оно должно точно информировать вас о том, что происходит в любой точке пространства в любой момент времени — конечно же, в области пространства и в период времени, охватываемые физическими событиями, которые вы желаете описать. Это требование можно назвать постулатом непрерывности описания. Именно этот постулат непрерывности, по-видимому, не выполняется! В нашей картине, так сказать, существуют пробелы.

Постараюсь несколько прояснить дело. Из наших крупномасштабных экспериментов, из наших понятий геометрии и механики — в частности, механики небесных тел — физики дистиллировали четкое требование, которому должно удовлетворять по-настоящему ясное и полное описание любого физического явления: оно должно точно информировать вас о том, что происходит в любой точке пространства в любой момент времени — конечно же, в области пространства и в период времени, охватываемые физическими событиями, которые вы желаете описать. Это требование можно назвать постулатом непрерывности описания. Именно этот постулат непрерывности, по-видимому, не выполняется! В нашей картине, так сказать, существуют пробелы.

Это тесно связано с тем, что я ранее назвал отсутствием индивидуальности частицы (или даже атома). Если я здесь и сейчас наблюдаю частицу, и мгновением позже наблюдаю рядом похожую частицу, я не только не могу быть уверен в том, что это «та же самая» частица, но и само это утверждение лишено смысла. Это похоже на абсурд. Ибо мы привыкли считать, что в каждый момент времени между двумя наблю-

30

дениями первая частица должна была где-то быть, что она должна была двигаться по траектории, не имеет значения, знаем мы ее или нет. И подобным образом откуда-то должна была появиться вторая частица, она должна была где-то быть в момент нашего первого наблюдения. Поэтому в принципе вопрос о том, одинаковы ли эти две траектории и, следовательно, одна и та же это частица или нет, должен быть разрешен (разрешим). Другими словами, мы предполагаем, — следуя привычке мыслить об осязаемых объектах — что мы могли бы осуществлять непрерывное наблюдение за нашей частицей, что позволяет выносить утверждения о ее идентичности.

С таким образом мышления необходимо распрощаться. Мы не должны допускать возможность непрерывного наблюдения. Наблюдения необходимо рассматривать как дискретные, несвязанные события. Между ними существуют пробелы, которые мы не можем заполнить. Существуют случаи, когда мы можем перевернуть все, если допустить возможность непрерывного наблюдения. Вот почему я сказал, что лучше считать частицу не перманентным существом, а мгновенным событием. Иногда эти события образуют цепочки, которые создают иллюзию перманентных существ — но только в определенных обстоятельствах и на протяжении чрезвычайно коротких периодов времени в каждом конкретном случае.

Давайте вернемся к более общему утверждению, сделанному ранее; к тому, что наивный идеал классического физика недостижим, к его требованию того, что в принципе информация о каждой точке пространства в каждый момент времени должна быть по меньшей мере мыслимой. Крушение этого идеала имеет очень значительные последствия. Ибо во времена, когда идеал непрерывности описания не подвергался сомнению, физики воспользовались им для формулировки принципа причинности в целях их науки вполне ясным и точным образом — единственным, которым они могли воспользоваться, поскольку обычное изложение было весьма неоднозначным и неточным. В этом виде он включает в себя принцип «замкнутого действия» (отсутствия actio in distans1) и формулирует-

1 Действие на расстоянии (лат.). — Прим. перев.

31

ся следующим образом: физическая ситуация в произвольной точке Р в данный момент времени tоднозначно определяется физической ситуацией в определенной окрестности Р в любой предыдущий момент времени, скажем, t— τ.Если т велико, то есть если предыдущий момент времени принадлежит далекому прошлому, возможно, будет необходимо знать физическую ситуацию в большой области вокруг Р. Но «область влияния» становится меньше при уменьшении т, и становится бесконечно малой, когда т бесконечно мало. Другими (хотя менее точными) словами, то, что происходит в данный момент времени зависит только (и однозначно) от того, что происходило в непосредственной окрестности «мгновением раньше». Классическая физика была всецело основана на этом принципе. Математическим инструментом реализации во всех случаях служила система дифференциальных уравнений в частных производных — так называемые уравнения поля.

Очевидно, если идеал непрерывного, «без пробелов», идеала рушится, рушится и точная формулировка принципа причинности. И мы не должны удивляться, что в этом порядке идей мы встречаемся с новыми, беспрецедентными трудностями в отношении причинности. Как вам известно, мы встречаемся даже, с утверждениями, что существуют пробелы или изъяны в самой строгой причинности. Сложно сказать, последнее это слово или нет. Некоторые люди считают, что вопрос еще далеко не решен (и среди них, кстати, Альберт Эйнштейн). Несколько позже я расскажу вам о «запасном выходе», используемом в настоящее время для разрешения этой деликатной ситуации. На данный момент я хочу сделать еще несколько комментариев по поводу классического идеала — непрерывного описания.

32

Сложность континуума

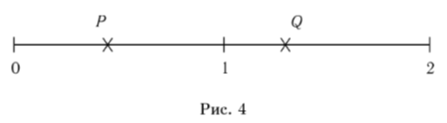

Сколь бы болезненной ни была утрата, мы, видимо, потеряем то, что стоит потерять. Это кажется простым, поскольку само понятие континуума представляется нам простым. Почему-то мы упустили из виду все связанные с ним трудности. Это обусловлено соответствующим обучением в раннем детстве. Такое понятие, как «все числа от 0 до 1» или «все числа от 1 до 2» нам вполне знакомо. Мы представляем их геометрически в виде расстояния от некой точки Р или Q до нуля (рис. 4).

Среди точек, подобных Q, есть ![]() 2 (= 1,414...). Нам говорили, что такое число, как

2 (= 1,414...). Нам говорили, что такое число, как ![]() 2 беспокоило Пифагора и его школу почти до изнеможения. Привыкнув к таким странным числам с раннего детства, мы не должны непочтительно относиться к математической интуиции этих древних мудрецов. Их беспокойству нужно отдать должное. Им был известен тот факт, что не существует дроби, квадрат которой был бы точно равен двум. Можно привести хорошие приближения, например, 17/12 квадрат которой, 289/144, очень близок к 288/144, что равно двум. Можно подойти еще ближе, рассматривая дроби с числами, превосходящими 17 и 12, но вы никогда не получите точно 2.

2 беспокоило Пифагора и его школу почти до изнеможения. Привыкнув к таким странным числам с раннего детства, мы не должны непочтительно относиться к математической интуиции этих древних мудрецов. Их беспокойству нужно отдать должное. Им был известен тот факт, что не существует дроби, квадрат которой был бы точно равен двум. Можно привести хорошие приближения, например, 17/12 квадрат которой, 289/144, очень близок к 288/144, что равно двум. Можно подойти еще ближе, рассматривая дроби с числами, превосходящими 17 и 12, но вы никогда не получите точно 2.

Понятие непрерывного диапазона, так хорошо известное математикам наших дней, иногда оказывается чрезмерным, сильной экстраполяцией того, что реально доступно нам. То, что вы должны действительно указать точные значения некоторой физической величины — температуры, плотности, потенциала, силы поля или чего бы то ни было — для всех точек

33

непрерывного диапазона, скажем от 0 до 1 — сильная экстраполяция. Мы никогда не делаем чего-либо помимо приближенного определения величины в очень ограниченном числе точек и «проведения через них плавной кривой». Этого вполне достаточно для многих практических целей, но с эпистемологической точки зрения, с точки зрения теории знания это кардинально отличается от предполагаемого точного непрерывного описания. Я могу добавить, что даже в классической физике были величины — к примеру, температура и плотность — которые, по общему признанию, не допускали точного непрерывного описания. Но это было обусловлено концепцией, которую эти термины представляют — даже в классической физике они имеют лишь статистический смысл. Впрочем, от подробностей я пока воздержусь, так как это может создать путаницу.

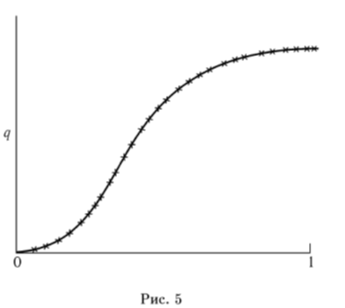

Требованию непрерывного описания способствует и то, что математики заявляют о возможности простого непрерывного описания некоторых простых умственных построений. Например, рассмотрим еще раз диапазон 0 —> 1, обозначим переменную, принимающую значения из этого диапазона ж, после чего сделаем утверждение, что существует однозначное понятие о функции, к примеру, х2 или ![]() х.

х.

34

Кривые представляют собой куски парабол (зеркальные отражения друг друга). Мы утверждаем, что обладаем полными знаниями о каждой точке подобной кривой, точнее, зная горизонтальное расстояние (абсциссу), можем определить высоту (ординату) с любой требуемой точностью. Обратите внимание на слова «зная» и «с любой требуемой точностью». Первое означает, что «мы можем дать ответ, когда до этого дойдет дело» — мы не можем иметь заранее готовые ответы на все вопросы. Второе означает «даже в этом случае мы, как правило, не можем дать абсолютно точный ответ». Вам необходимо сообщить нам требуемую точность, к примеру, 1000 знаков. После этого мы дадим вам ответ, если вы нам дадите достаточно времени.

Физические зависимости всегда можно аппроксимировать такими простыми функциями (математики называют их «аналитическими», что означает нечто вроде «их можно анали-

35

зировать»). Но предположение о том, что физическая зависимость имеет такой простой вид — смелый эпстемологический шаг, и, вероятно, недопустимый.

Однако главной концептуальной сложностью является огромное число требуемых «ответов» из-за огромного числа точек, содержащихся даже в мельчайшем непрерывном диапазоне. Эта величина — количество точек между 0 и 1, например, настолько невероятно велика, что она вряд ли уменьшится, даже если исключить «почти все» точки. Разрешите проиллюстрировать это на впечатляющем примере.

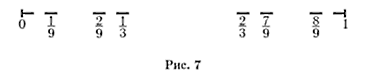

Представим снова прямую 0 → 1. Я хочу описать определенный набор точек, которые остаются, если часть из них удалить, закрыть, исключить, сделать недоступными — используйте то слово, которое вам больше нравится. Я воспользуюсь словом «удалить».

Сначала удалим всю среднюю треть, включая левую граничную точку, то есть точки от 1/3 до 2/3 (но оставим 2/3). Из оставшихся двух третей снова удалим «средние трети», включая их левые граничные точки и оставляя правые. С оставшимися «четырьмя девятыми» поступим аналогичным образом. И так далее.

Если вы действительно попробуете сделать хотя бы несколько шагов, у вас быстро появится впечатление, что «ничего не осталось». Действительно, на каждом шаге мы удаляем треть оставшейся длины. Представьте, что налоговый инспектор начисляет вам подоходный налог в размере 6 шиллингов 8 пенсов1 с фунта стерлингов на первоначальную сумму, 6 шиллингов 8 пенсов с фунта на оставшуюся часть и так далее ad infinitum2·, согласитесь, останется у вас немного.

Теперь проанализируем наш случай, и вы будете удивле-

1До февраля 1971 г. 1 £ = 20 шиллингов = 240 пенсов. — Прим, перев.

2До бесконечности (лат.). — Прим. перев.

36

ны, узнав, сколько осталось неудаленных точек. К сожалению, понадобятся небольшие приготовления. Число в интервале от О до 1 может быть представлено десятичной дробью вида

0,470802....

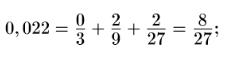

Как вам известно, это означает

![]()

То, что мы по привычке используем число 10 — чистая случайность, обусловленная тем, что у нас 10 пальцев. Мы можем взять любое другое число: 8, 12, 3, 2, .... Разумеется, для обозначения всех цифр выбранной системы счисления нам могут потребоваться новые символы. В десятичной системе нам нужны десять символов: 0, 1, 2, ... ,9. Если мы выберем 12 в качестве основания системы счисления, нам придется придумать символы для обозначения 10 и 11. Если мы выберем 8 в качестве основания, обозначения 8 и 9 окажутся лишними.

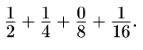

Десятичная система не вытеснила недесятичные дроби. Двоичные дроби, то есть дроби, основание которых равно двум, весьма популярны, особенно у англичан. Когда я спросил своего портного, сколько потребуется материала для фланелевых брюк, которые я только что заказал, он, к моему изумлению, ответил: 13/8 ярда. Легко видеть, что это двоичная дробь

1,011,

что означает

![]()

Таким же образом на некоторых фондовых биржах указываются цены на акции: не в шиллингах и пенсах, а в двоичных дробях фунта, например, £ 13/16 что в двоичной записи означает

0,1101,

что значит

37

Заметьте, в двоичных дробях используются лишь два символа, а именно, 0 и 1.

Сейчас нам в первую очередь понадобятся троичные дроби — дроби в системе счисления, основанием которой является 3 и для записи которых используются цифры 0, 1, 2. Так, например, запись

0,2012...

означает

![]()

(Ставя многоточие, мы подразумеваем бесконечные дроби, как например квадратный корень из числа 2). Теперь давайте вернемся к задаче описания «почти исчезающей» совокупности чисел, остающихся в конструкции, проиллюстрированной на нашем рисунке. Небольшое внимательное размышление подскажет вам, что точки, которые мы удалили, это те, троичное представление которых содержит где-то цифру 1. Действительно, вырезая среднюю треть, мы вырезаем все числа, троичная дробь которых начинается следующим образом:

0,1... .

На втором шаге мы вырезаем все числа, троичная запись которых начинается с

0,01... или 0,21... .

И так далее. Эти рассуждения показывают, что что-то остается, а именно, все те числа, троичные дроби которых не содержат 1, а состоят лишь из цифр 0 и 2, как, например, дробь

0,22000202...

(где многоточие обозначает произвольную последовательность нулей и двоек). Среди них есть, конечно же, правые граничные точки (например, 0,2 = или 0,22 = 2/3 + 2/9 = 8/9) исключенных интервалов; мы решили эти точки оста-

38

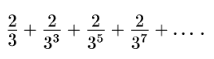

вить. Но оставшихся точек намного больше, например, периодическая двоичная дробь 0,(20), что означает 0,20202020... ad infinitum. Это бесконечный ряд

Чтобы найти значение этой суммы, мысленно умножьте ее на квадрат числа 3, то есть на 9. Тогда первое слагаемое дает 18/3, то есть 6, в то время как остальные слагаемые дают тот же самый ряд. Отсюда сумма ряда, умноженная на восемь, равна 6, отсюда искомое число равно 6/8 или ¾.

И все-таки, вспоминая, что интервалы, которые мы «удалили», стремятся покрыть весь интервал от 0 до 1, мы склонны считать, что по сравнению с исходным множеством (содержащим все числа от 0 до 1) остаточное множество должно быть «крайне разреженным». Но сейчас предстоит удивительный поворот: в некотором смысле остаточное множество так же велико, как и исходное. Действительно, мы можем попарно связать соответствующие члены, как бы спаривая моногамным образом каждое число исходного множества с определенным числом остаточного множества, не пропуская ни одного числа с каждой стороны (математики называют это «взаимно однозначным соответствием»). Это настолько сильно сбивает с толку, что многие читатели, я уверен, сначала подумают, что они, должно быть, неправильно поняли слова, хотя я очень старался выстроить их настолько понятным образом, насколько это возможно.

Как такое происходит? Итак, «остаточное множество» представлено всеми троичными дробями, содержащими только нули и двойки; мы привели общий пример

0,22000202...

(где многоточие обозначает произвольную последовательность, состоящую только из нулей и двоек). Поставим в соответствие этой троичной дроби двоичную дробь

0,11000101... ,

39

полученную путем замены двоек на единицы в предыдущей дроби. И, наоборот, путем замены единиц на двойки можно из любой двоичной дроби получить троичное представление определенного числа в так называемом «остаточном множестве». Поскольку теперь любое число исходного множества, то есть любое число от 0 до 1, представлено одной и только одной1 конкретной двоичной дробью, существует точное взаимно однозначное соответствие членов этих двух множеств.

[Возможно, будет полезным проиллюстрировать «спаривание» на примерах. Например, двоичное число, которое использовал мой портной,

![]()

приводит к троичному двойнику

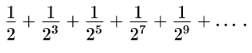

то есть исходного множества соответствуют 8/27 остаточного множества. Обратно, рассмотрим нашу троичную дробь 0,(20), которая, как выяснилось, равна Соответствующая двоичная дробь 0,(10) обозначает бесконечный ряд

Если умножить это выражение на квадрат числа 2, то есть на 4, вы получите 2 + тот же самый ряд. Другими словами, сумма ряда, помноженная на три, равна 2, отсюда сумма ряда равна 2/3; таким образом, число ¾ остаточного множества соответствует числу исходного множества.]

Интересной особенностью нашего «остаточного множества» является, несмотря на то, что оно не покрывает измеримого интервала, обладание огромной протяженностью любого

1 Мы молча пренебрегли такими тривиальными двойниками, как, например (в десятичной записи), 0,1 = 0,0(9) или 0,8 = 0,7(9).

40

непрерывного диапазона. Это удивительное сочетание свойств на языке математики выражается следующим образом: наше множество обладает «мощностью» континуума (множества действительных чисел — прим. перев.), хотя «его мера равна нулю».

Я привел этот пример, чтобы дать вам представление о том, что в континууме есть нечто загадочное, и что мы не должны удивляться очевидному провалу наших попыток использовать его в целях описания природы.

Квантовая механика как паллиатив

Сейчас я попытаюсь дать вам представление о том, каким образом в настоящее время физики стараются преодолеть данный провал. Это можно назвать «запасным выходом», хотя изначально предполагалось, что это будет новая теория. Разумеется, я имею в виду квантовую механику. (Эддингтон отозвался о ней так: «не физическая теория, а уловка — очень хорошая уловка».)

Ситуация выглядит примерно следующим образом. Наблюдаемые факты (о частицах, свете, различных видах излучения и их взаимодействии) кажутся несовместимыми с классическим идеалом — непрерывным описанием в пространстве-времени. (Разрешите сделать небольшое объяснительное отступление для физиков и указать на один пример: знаменитая теория спектральных линий, созданная Бором в 1913 г., предполагала, что атом спонтанно переходит из одного состояния в другое, излучая при этом цепочку волн света длиной в несколько футов, содержащую сотни тысяч волн и требующую значительного времени для формирования. Никакой информации об атоме в процессе этого перехода нет.)

Наблюдаемые факты, таким образом, не согласуются с непрерывным описанием в пространстве-времени; это представляется просто невозможным, по крайней мере так обстоит дело во многих случаях. С другой стороны, из неполного описания — из картины с пробелами в пространстве-времени — невозможно делать ясные и недвусмысленные вы-

41

воды; это приводит к неопределенным, неясным размышлениям — а этого необходимо избегать любой ценой! Что делать? Метод, принятый в настоящее время, может показаться удивительным. Он сводится к следующему: мы предоставляем полное описание, непрерывное в пространстве-времени, не оставляющее пробелов, соответствующее классическому идеалу — описание чего-то. Но мы не утверждаем, что это «нечто» есть наблюдаемые факты; и уж подавно мы не утверждаем, что таким образом мы описываем то, чем природа (материя, излучение и т. д.) является на самом деле. Фактически, мы используем эту картину (так называемую квантовую картину), полностью осознавая, что она не является ни тем. ни другим.

В квантово-механической картине нет пробелов, нет их и в отношении причинности. Квантовая картина удовлетворяет классическому требованию полного детерминизма, в ней используется математический аппарат уравнений поля, хотя иногда эти уравнения записаны в очень общем виде.

Но в чем польза от подобного описания, которое, как я говорил, не отражает наблюдаемые факты и то, чем природа является на самом деле? Ну, принято считать, что оно предоставляет нам информацию о наблюдаемых фактах и их взаимосвязи. Это оптимистический взгляд, оптимистический в том плане, что предполагает предоставление всей доступной информации о наблюдаемых фактах и их взаимосвязи. Но этот взгляд — который может быть верным или неверным — оптимистичен лишь ввиду того, что льстит нашей гордости обладания всей доступной информацией в принципе. В другом же отношении он пессимистичен, можно сказать, гносеологически пессимистичен. Ибо получаемая информация о причинной связи наблюдаемых фактов обладает неполнотой. (Дьявольский характер обязан где-то проявиться!1) Пробелы, исключенные из квантово-механической картины, переместились на связь между квантовой картиной и наблюдаемыми фактами. Последние не находятся во взаимно однозначном соответствии с первой. Остается масса неоднозначностей, и, как

1The cloven hoof must show up somewhere. — Прим. nepeв.

42

было сказано выше, некоторые оптимистические пессимисты или пессимистические оптимисты полагают, что эта неоднозначность существенна, что с ней ничего нельзя поделать.

Такова логическая ситуация на данный момент. Я считаю, что изобразил ее корректно, хотя вполне четко осознаю, что без примеров все обсуждение оказалось как бы слегка бескровным — чисто логическим. Также я боюсь, что создал у вас слишком неблагоприятное впечатление о квантово-механической теории материи. Мне следует исправить и то, и другое. Квантовая теория создана не сегодня и не 25 лет назад. Она впервые возникла в виде волновой теории света (Гюйгенс, 1690 г.). На протяжении большей части 100 лет1 световые волны считались неопровержимой реальностью, вещью, реальное существование которой было подтверждено экспериментами по дифракции и интерференции, не оставляющими сомнений. Я не думаю, что даже сегодня многие физики — определенно не экспериментаторы — готовы подписаться под утверждением: «волны света не существуют в реальности, они являются волнами знания и только» (свободная цитата из Джинса).

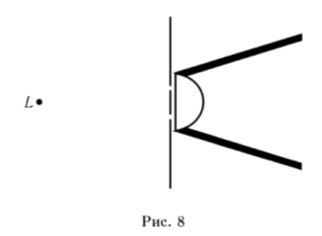

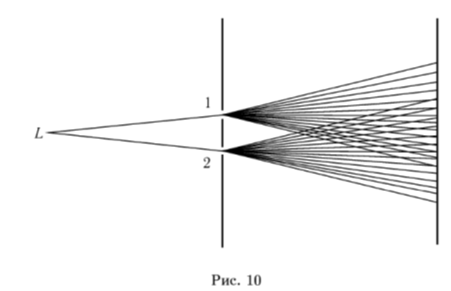

Если вы наблюдаете узкий источник света L — светящуюся нить Волластона толщиной несколько тысячных долей миллиметра с помощью микроскопа, объектив которого

1Не непосредственно следующих за открытием. Авторитет Ньютона затмил теорию Гюйгенса на добрую сотню лет.

43

закрыт экраном с двумя параллельными щелями, вы обнаружите (в плоскости изображения, сопряженной с L) систему цветных полос, которые качественно и количественно соответствуют понятию о том, что свет данного цвета есть движение волны определенной длины, минимальной для фиолетового цвета и примерно в два раза большей для красного. Это один из множества экспериментов, дающих одну и ту же картину. Почему же, в таком случае, эта реальность волн ставится под сомнение? По двум причинам:

(а) Похожие эксперименты проводились с катодными лучами (вместо света); и катодные лучи — как принято говорить — очевидно состоят из отдельных электронов, оставляющих «следы» в камере Вильсона.

(б) Имеются причины считать, что сам свет состоит из отдельных частиц — фотонов (от греческого = свет).

На это можно возразить, что тем не менее в обоих случаях волновой концепции не удастся избежать, если принимать во внимание интерференционные полосы. И можно также возразить, что частицы не являются идентифицируемыми объектами, их можно рассматривать в качестве взрывоподобных событий в волновом фронте — событий, делающих возможным наблюдение самого волнового фронта. Эти события — можно сказать — являются в некоторой степени случайными, и поэтому строгой причинной связи между наблюдениями не существует.

44

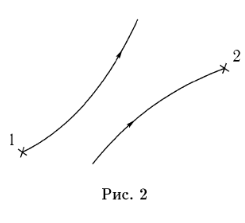

Позвольте мне объяснить более подробно, почему данные явления и в случае света, и в случае катодных лучей совершенно невозможно осмыслить в рамках концепции отдельных перманентно существующих корпускул. Это также послужит примером того, что я называю «пробелами» в нашем описании и «отсутствием индивидуальности» частиц. В интересах аргументации упростим постановку эксперимента до предела. Рассмотрим небольшой, практически точечный источник, излучающий корпускулы во всех направлениях, и экран с двумя небольшими отверстиями, снабженными заслонками, позволяющими открыть сначала только одно отверстие, затем только второе и, наконец, оба одновременно. За экраном разместим фотопластинку, собирающую корпускулы, исходящие из отверстий. После обработки пластинки на ней проявятся, позвольте предположить, следы отдельных корпускул, попавших на пластинку, каждая из которых делает некоторое зерно бромида серебра проявимым, в результате чего после проявления на пластинке появляется черная точка. (Это очень похоже на правду.)

Теперь откроем одно из отверстий. Вы, возможно, ожидаете, что в результате экспонирования пластинки какое-то время мы получим плотный кластер, сосредоточенный вокруг одной точки. Это не так. Очевидно, проходя через отверстие,

45

частицы отклоняются от прямолинейных траекторий. Вы получите достаточно широкое рассеяние черных точек с плотностью, максимальной в середине и убывающей при увеличении угла отклонения. Если открыть второе отверстие, закрыв первое, вы получите похожую картину, только в другой точке.

Линии обозначают места, в которых мало или совсем нет точек, середины промежутков между линиями — места наиболее плотного скопления точек. Две прямые в центре параллельны щелям.

Давайте теперь откроем оба отверстия одновременно и проэкспонируем пластинку такое же время, как и раньше. Что вы ожидаете увидеть, если та мысль, что отдельные частицы летят от источника к одному из отверстий, отклоняются там, продолжают лететь по прямой, пока не попадают на пластинку, была правильной? Очевидно, вы ожидаете получить наложение полученных картин друг на друга. Таким образом, если в области, где перекрываются оба веера, в первом экс-

46

перименте оказалось 25 точек на единицу площади, а во втором 16, в третьем эксперименте должно оказаться 25+16 = 41. Это не так. Придерживаясь этих чисел (и пренебрегая случайными отклонениями в целях аргументации), вы обнаружите что-то около от 81 до 1 точки, в зависимости от точного места на пластинке. Число определяется разностью расстояний от отверстий. В результате в области перекрытия образуются темные полосы, разделенные полосами разреженности.

(Ν.Β. Числа 1 и 81 получаются следующим образом:

![]()

Если хочется сохранить идею отдельных частиц, пролетающих непрерывно и независимо через ту или иную щель, придется предположить одну весьма курьезную вещь, а именно, что в некоторых местах пластинки частицы в большой степени уничтожают друг друга, в то время как в других местах они «производят потомство». Это не только забавно, но может быть опровергнуто экспериментальным путем. (Например, сделав источник чрезвычайно слабым и сильно увеличив время экспозиции. Это не изменит картину!) Единственная альтернатива — предположить, что на частицу, пролетающую через отверстие №1, влияет отверстие №2 неким чрезвычайно загадочным образом.

Мы должны, по-видимому, отказаться от идеи отслеживания (обратно до источника) истории частицы, проявляющейся на пластинке за счет восстановления зерна бромида серебра. Мы не можем сказать, где находилась частица перед тем, как попасть на пластинку. Мы не можем сказать, через какое из отверстий она прилетела. Это один из типичных пробелов в описании наблюдаемых событий, и весьма характерный в отношении отсутствия индивидуальности частицы. Мы должны мыслить в терминах сферических волн, излучаемых источником, когда части каждого волнового фронта проходят через оба отверстия и формируют интерференционную картину на пластинке — но эта картина проявляется при наблюдениях в виде отдельных частиц.

47

Провозглашаемое падение барьера

между субъектом и объектом

Нельзя отрицать, что новый физический аспект природы, о котором я попытался дать вам некоторое представление на приведенном примере, неизмеримо сложнее старого пути, которому я дал название «классический идеал — непрерывное описание». Естественным образом возникает серьезный вопрос: этот новый и непривычный способ смотреть на вещи, который расходится с привычным ежедневным мышлением — он глубоко связан с наблюдаемыми фактами и потому утвердится навсегда и ни за что не сойдет со сцены; или же этот новый аспект суть показатель, но не объективной природы, а устройства человеческого мозга, показатель уровня познания природы на данный момент?

Это крайне непростой вопрос, потому что даже до конца не ясно, что эта антитеза означает: объективная природа и человеческий разум. Ибо, с одной стороны, я вне всякого сомнения представляю собой часть природы, в то время как с другой стороны объективная природа известна мне как феномен исключительно моего разума. Есть еще один момент, который мы должны иметь в виду, размышляя над этим вопросом: можно легко прийти к заблуждению, ошибочно считая приобретенный образ мышления безоговорочным постулатом, наложенным нашим разумом на любую из теорий физического мира. Знаменитым примером этого является Кант, который, как вам известно, называл пространство и время, как он их знал, формой нашего ментального созерцания (Anschauung), пространство — формой внешнего созерцания, время — формой внутреннего. На протяжении девятнадцатого века большинство философов следовали ему в этом. Я не стану утверждать, что идея Канта была совершенно неверной, но она определенно была очень негибкой и нуждалась в корректировке, когда появились новые возможности, например, то, что пространство может быть (и, по-видимому, является) замкнутым в себе, не имея границ; что два события могут произойти таким образом, что любое из них может считаться более ранним

48

(и это было наиболее удивительным новым аспектом специальной теории относительности Эйнштейна).

Но давайте вернемся к нашему вопросу, пусть неудачно сформулированному: действительно ли невозможность непрерывного, без пробелов описания в пространстве-времени опирается на неопровержимые факты? Сегодня в среде физиков доминирует мнение, что это так. Бор и Гейзенберг выдвинули по этому поводу весьма оригинальную теорию, которая настолько легка в объяснении, что вошла в большинство популярных введений в предмет — должен сказать, к сожалению, ибо ее философский смысл обычно понимается неверно. Я собираюсь поспорить с этим, но сначала я должен вкратце описать ее в общих чертах.

Теория гласит следующее. Мы не можем делать какие-либо фактические утверждения о данном естественном объекте (физической системе), не «соприкоснувшись» с ним (ней). Это «прикосновение» является реальным физическим взаимодействием. Даже если оно заключается лишь во «взгляде на объект», на последний должны упасть лучи света и, отразившись, попасть в глаз или некоторый прибор для наблюдения. Это означает, что в объект вмешиваются путем наблюдения. Невозможно получить какие-либо сведения об объекте, оставляя последний в строгой изоляции. Далее теория утверждает, что подобное вмешательство не является ни иррелевантным1, ни полностью изучаемым. Таким образом, после некоторого количества трудоемких измерений объект оказывается в состоянии, некоторые характеристики которого (наблюдаемые в последнюю очередь) известны, а другие (те, которым последние наблюдения помешали) неизвестны или известны неточно. Подобное положение дел предлагается в качестве объяснения, почему полное, не имеющее пробелов описание физического объекта невозможно.

Но, очевидно, эти помехи, даже если они существуют, говорят лишь о том, что невозможно составить подобное описание, они не убеждают меня в том, что я не могу сформировать в уме полную, без пробелов, модель, на базе которой можно

1Не имеющим отношения к объекту. — Прим. перев.

49

корректно вывести или предсказать все, что я могу наблюдать со степенью определенности, допускаемой наблюдениями. Ситуация может быть похожа на начало игры в вист. По правилам игры мне известно расположение четверти карт колоды в 52 листа. И все же мне известно, что у каждого игрока имеется определенный набор из тринадцати карт, который не изменится в процессе игры; известно, что ни у кого нет дамы червей (потому что она у меня); что среди неизвестных мне карт — шесть треф (потому что у меня их оказалось семь) и т. д.

Я хочу сказать, что эта интерпретация самоочевидна: есть полностью определенный физический существующий объект, но я никогда не узнаю о нем все до конца. Однако это было бы совершенным непониманием того, что на самом деле имеют в виду Бор, Гейзенберг и их последователи. Они имеют в виду, что объект не существует независимо от наблюдающего субъекта. Они имеют в виду, что последние открытия в физике подошли к загадочной черте, разделяющей субъект и объект, которая, как выяснилось, вовсе не является четкой границей. Мы должны понять, что мы никогда не наблюдаем объект, не модифицируя или не окрашивая его нашими же собственными действиями, направленными на его изучение. Мы должны понять, что под влиянием наших точных методов наблюдения и осмысления результатов экспериментов эта загадочная граница, разделяющая субъект и объект, стерлась.

Мнение тех, кого можно назвать двумя выдающимися квантовыми теоретиками, заслуживает, безусловно, пристального внимания; а тот факт, что некоторые выдающиеся ученые не выражают несогласие с этим мнением, а, по-видимому, вполне удовлетворены им, укрепляет желание всесторонне взвесить это утверждение. Но при этом я не могу подавить определенные возражения.

Не думаю, что у меня имеются предубеждения против важности науки с чисто человеческой точки зрения. Я выразил в исходном заглавии этих лекций и объяснил во вводной части, что рассматриваю науку как интегрирующую часть нашего стремления ответить на серьезный философский во-

50

прос, включающий остальные, на вопрос, который Плотин резюмировал так:— кто мы? Более того: я рассматриваю это не как одну из задач, а как основную задачу науки1, единственную, которая действительно имеет значение.

Но при всем этом я не считаю (и это мое первое возражение) — я не считаю, что глубокое философское размышление об отношении субъекта и объекта и об истинном значении отличий между ними зависит от количественных результатов физических и химических измерений, выполненных при помощи весов, спектроскопов, микроскопов, телескопов, счетчиков Гейгера-Мюллера, камер Вильсона, фотопластинок, установок для измерения радиоактивного распада и так далее. Объяснить, почему я так думаю, не очень просто. Я чувствую определенное несоответствие между используемыми средствами и задачей, которую необходимо решить. Я не чувствую себя настолько неуверенно в отношении других наук, в частности, биологии, а именно, генетики и фактов об эволюции. Но мы не будем говорить об этом здесь и сейчас.

С другой стороны (и это мое второе возражение), простое утверждение, что каждое наблюдение зависит и от объекта, и от субъекта, которые «переплетены» чрезвычайно сложным образом — это утверждение вряд ли можно назвать новым, оно почти так же старо, как сама наука. И хотя до нас не дошло ничего, кроме немногочисленных цитат двух великих людей из Абдер (Протагора и Демокрита), по прошествии двадцати четырех веков, которые отделяют нас от них, мы знаем, что они оба по-своему утверждали, что все наши чувства, восприятия и наблюдения носят сильный личный, субъективный оттенок и не передают природу вещи-в-себе (разница между ними заключалась в том, что Протагор обходился без вещи в себе, для него наши чувства были единственной истиной, в то время как Демокрит думал по-другому). С тех пор этот вопрос возникал везде, где была наука; мы могли бы проследить за этим на протяжении веков, говоря об отношении к данному вопросу Декарта, Лейбница, Канта. Этим мы зани-

1 The task of science. — Прим. перев.

51

маться не будем. Но я должен указать на один момент с тем, чтобы избежать обвинений в свой адрес в несправедливости по отношению к квантовым физикам наших дней. Я отметил, что их утверждение о сложной взаимосвязи субъекта и объекта при восприятии и наблюдении вряд ли ново. Но они могли привести доводы в пользу того, что нечто новое в этом есть. Я полагаю, что истинно то, что в предыдущие столетия при обсуждении этого вопроса имели в виду две вещи, а именно: (а) непосредственное физическое впечатление, оказываемое объектом на субъект и (б) состояние субъекта, у которого это впечатление появляется. В противоположность этому в современном порядке идей непосредственная физическая, причинная связь между субъектом и объектом считается взаимной. Утверждается, что имеет место неустранимое и неконтролируемое впечатление, оказываемое на объект со стороны субъекта. Этот аспект действительно нов, во всяком случае, должен сказать, более адекватен. Ибо физическое действие всегда является взаимодействием, оно всегда взаимно. Сомнительным мне представляется лишь то, корректно ли называть одну из двух взаимодействующих систем «субъектом». Ибо наблюдающий разум — это не физическая система, он не может взаимодействовать с произвольной физической системой. И посему термин «субъект» лучше зарезервировать для наблюдающего разума.

Атомы или кванты — древнее

контрзаклинание против сложности

континуума

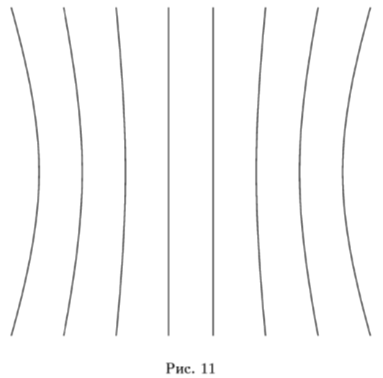

Как бы то ни было, попытка взглянуть на материю под разными углами представляется целесообразной. Точка зрения, которой я коснулся ранее в этих лекциях, самоочевидна и заключается в том, что существующие сложности в физике связаны с пресловутой концептуальной сложностью, присущей идее континуума. Но это не говорит о многом. Как они связаны? В чем именно заключается их взаимное отношение?

52