13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

Автор:Шредингер Эрвин

Шредингер Э. Природа и греки

Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.

Э. Шредингер

Старший профессор Дублинского института перспективных исследований

ПРИРОДА И ГРЕКИ

Шермановские лекции,

прочитанные в Юниверсити-Колледже, Лондон,

24, 26, 28 и 31 мая 1948 года

Перевод с английского Е. В. Богатыревой

Под редакцией Н. А. Зубченко

Москва · Ижевск

2001

Моему другу

А. Б. Клери

в благодарность за его

бесценную помощь

Оглавление

Глава 1. Причины возвращения к античной мысли 7

Глава 2. Соперничество: разум против чувств 21

Глава 4. Ионийское просвещение 44

Глава 5. Религия Ксенофана. Гераклит Эфесский 56

Глава 7. Каковы же основные особенности? 72

Литература 79

7

Глава 1

Причины возвращения к античной мысли

Когда в начале 1948 года я намеревался прочитать курс публичных лекций по рассматриваемой здесь теме, я все же ощущал настоятельную необходимость предварить их достаточно обширным количеством объяснений и примеров. Тот материал, что я излагал тогда и там (а именно, в Юниверсити-Колледж, Дублин), вылился в часть этой небольшой книги, находящейся сейчас перед вами. Я также добавил некоторый комментарий, сделанный с точки зрения современной науки, а также краткое описание того, что с моей точки зрения является отличительными основными особенностями современной научной картины мира. Доказать, что эти особенности возникли исторически (по сравнению с логически обусловленными), установив их происхождение на ранних этапах западной философской мысли, — вот в чем состояла моя истинная цель при подробном анализе последней. Все же, как я сказал, я чувствовал себя немного неловко, особенно с тех пор как результатом моих официальных обязанностей профессора теоретической физики явились эти лекции. Существовала потребность объяснить (хотя я сам не был вполне убежден в этом), что, коротая время за трудами древних греческих мыслителей и комментариями их взглядов, я не просто занимался благоприобретенным недавно хобби; что с профессиональной точки зрения это не означало пустую трату времени, которую следует отнести к часам досуга; что она была оправданна надеждой достичь некоторого понимания современной науки и, таким образом, inter alia1, также и современной физики.

Несколько месяцев спустя, в мае, обсуждая эту тему в Юниверсити-Колледже, в Лондоне (Шермановские лекции, 1948), я уже чувствовал себя намного увереннее. Хотя сначала меня поддержали в основном такие выдающиеся исследователи античности, как Теодор Гомперц, Джон Бернет, Сирил Бейли, Бенджамин Фаррингтон, — позже я приведу некоторые их весьма содержательные наблюдения, — я очень скоро

1 Между прочим (лат.). — Прим. перев.

8

осознал, что, вероятно, не случайное или личное пристрастие заставило меня углубиться в историю мысли примерно на двадцать веков дальше, чем были склонны исследовать другие ученые, ответившие на пример и призыв Эрнста Маха. Отнюдь не следуя своему странному побуждению, я невольно оказался увлечен, как часто случается, направлением мышления, так или иначе пустившим корни в интеллектуальной ситуации нашего времени. Конечно, в течение короткого периода прошедших одного-двух лет было опубликовано несколько книг, авторы которых не были специалистами по античности, а в основном интересовались современной научной и философской мыслью; и все же они посвятили очень значительную долю научного труда, воплощенного в своих книгах, разъяснению и тщательному исследованию истоков современной мысли в античных произведениях. Существует посмертный труд Происхождение физической науки (Growth of Physical Science)покойного сэра Джеймса Джинса, выдающегося астронома и физика, широко известного общественности своими блестящими и успешными популяризациями науки. Существует изумительная История западной философии (History of Western Philosophy)Бертрана Рассела, многочисленные достоинства которой нет необходимости и возможности подробно здесь описывать; мне только хотелось бы напомнить, что Бертран Рассел начал свою замечательную карьеру в качестве философа современной математики и математической логики. Почти треть каждой из этих книг рассказывает об античности. Прекрасный труд подобного масштаба, озаглавленный Рождение науки (Die Geburt derWissenschaft), прислал мне примерно в то же время из Инсбрука его автор Антон фон Мёрль, который не является ни специалистом по античности, ни ученым, ни философом; он имел несчастье в то время, когда Гитлер вторгнулся в Австрию, возглавлять полицию (Sicherheitsdirector) в Тироле — преступление, за которое он много лет страдал в концентрационном лагере; он чудом выжил.

Теперь, если я правильно назвал эту общую тенденцию нашего времени, естественно возникают вопросы: как она возникла, по каким причинам, и что она в действительности означает? На такие вопросы вряд ли можно дать исчерпывающие ответы, даже если рассматриваемое нами направление мысли лежит достаточно далеко от нас в истории и у нас сложилось неплохое представление об общем положении человечества того времени. Занимаясь совсем недавней его историей, можно в лучшем случае выделить один или два складывающихся

9

из разных источников факта или особенности. В настоящем случае, я полагаю, таковыми являются два обстоятельства, которые могут служить частичным объяснением ярко выраженных обращенных в прошлое стремлений среди тех, кто занимается историей идей: одно относится к интеллектуальному и эмоциональному периоду, в который в наши дни вступило человечество вообще, другое — это необычайно критическая ситуация, в которой оказались почти все фундаментальные науки, больше, чем когда-либо охваченные замешательством (по сравнению со своими весьма процветающими детищами типа инженерного дела, практической, включая ядерную, химией, медицинским и хирургическим искусством и техникой). Разрешите мне кратко объяснить эти два момента, начнем с первого.

Как недавно с особой ясностью указал Бертран Рассел2, растущий антагонизм между религией и наукой возник не вследствие случайных обстоятельств, не вызван он, вообще говоря, и злонамеренностью обеих сторон. Значительная доля взаимного недоверия является, увы, естественной и понятной. Одна из целей, если, возможно, не главная задача, религиозных движений состояла в том, чтобы завершить всегда неполное понимание неудовлетворительного и загадочного положения, в котором оказывается человек в мире; закрыть приводящую в недоумение «открытость» мировоззрения, полученного исключительно на основе опыта, для того чтобы воскресить его веру в жизнь и укрепить его естественную благожелательность по отношению к своим собратьям, являющиеся природными качествами человека, как мне видится, но эти качества оказались подавлены личными неудачами и страданиями от нищеты. Теперь, чтобы удовлетворить обычного необразованного человека, это завершение фрагментарной и несвязной картины мира должно предоставить inter alia объяснение всех тех черт материального мира, которые в то время либо на самом деле еще не были поняты, либо их до известной степени не может осознать обычный необразованный человек. Эту необходимость редко упускают из виду по той простой причине, что, как правило, ее разделяет человек или люди, у которых в силу их выдающегося характера, их социальной склонности и их глубокого проникновения в человеческие дела, есть власть для господства над массами и исступленного внушения им своих просвещенных моральных идей. Случается так, что эти люди в том, что касается их

2Hist. West. Phil., р. 559.

10

воспитания и образования, не говоря уже об их выдающихся качествах, как правило, сами оказывались вполне обычными людьми. Их взгляды на материальную вселенную были, таким образом, необоснованными, фактически такими же, как взгляды их слушателей. Во всяком случае, они обычно считали распространение новейших взглядов на мир несоответствующим своей цели, даже если они о них и знали.

Сначала это значило очень мало или ничего. Но шли века и, особенно после возрождения науки в семнадцатом веке, это приобрело большое значение. Соответственно, с одной стороны, религиозные учения остались таинственными и окаменевшими, а с другой стороны, наука начала преобразовывать, чтобы не сказать обезображивать, повседневную жизнь до неузнаваемости и в связи с этим вторгаться в разум каждого человека, а потому рост взаимного недоверия между религией и наукой был предопределен. Это недоверие возникло не вследствие хорошо известных, не относящихся к делу частностей, на основании которых его, по видимости, объясняют, таких как: движется ли земля или покоится, или произошел ли человек из царства животных; эти спорные вопросы могут быть разрешены и в большей степени уже это решение уже достигнуто. Недоверие имеет более глубокие корни. Объясняя все в большей степени материальную структуру мира, то как окружающая среда и наши телесные оболочки по естественным причинам достигли того состояния, в котором мы находим их сейчас, более того, предоставляя это знание каждому, кому оно интересно, научная точка зрения, так ее опасались, украдкой все больше и больше вырывалась из рук Божества, направляясь таким образом в самостоятельный мир, в котором для Бога есть опасность превратиться в бесполезное украшение. Она вряд ли будет оценена должным образом теми, кто искренне дает убежище от этого страха, если мы объявим его полностью необоснованным. Могут появиться социально и морально опасные предчувствия, и иногда они уже появлялись, конечно не у людей, знающих слишком много, но у людей, полагающих, что они знают значительно больше, чем они знают на самом деле.

Однако в равной степени оправданно мрачное опасение, которое является, так сказать, дополнительным и которое преследовало науку с того самого, времени как она появилась. Наука должна опасаться некомпетентного вмешательства с другой стороны, особенно в научной личине, воскрешающей Мефистофеля, который в позаимствованном одеянии доктора Фауста навязывает свои неуместные шутки про-

11

стодушному ученому. Я имею ввиду следующее. При честном поиске знания вы часто вынуждены терпеть в течение неопределенного времени незнание. Вместо того чтобы заполнить пробел предположениями, настоящая наука предпочитает мириться с ним; а это происходит не столько от сознательных угрызений совести сообщать ложь, сколько вследствие убеждения, что каким бы досадным ни был этот пробел, его стирание с помощью подлога исключает стимул искать логичный ответ. Внимание можно отвлечь так эффективно, что ответ не будет найден, даже если, при большом везении, он окажется совсем рядом. Непоколебимость в отстаивании non liquet3, более того в высокой оценке этого в качестве стимула и указателя к дальнейшему поиску, является естественной и обязательной склонностью ума ученого. Это само по себе, вероятно, настроит его против стремления религии замкнуть картину мира, пока к каждой из двух антагонистических позиций (обе они вполне оправданы ради своих относительных целей) не будут относиться осмотрительно.

Такие пробелы легко создают впечатление того, что они являются незащищенными слабыми местами. Временами ими пользуются люди, которым они нравятся, но не в качестве стимула дальнейшего поиска, а в качестве противоядия против своего страха, что наука может, «объясняя все», лишить мир его метафизического значения. Тогда выдвигается новая гипотеза; конечно, в таком случае каждый имеет право это сделать. На первый взгляд кажется, что она твердо скреплена очевидными фактами; только удивляешься, почему эти факты или легкость, с которой предложенное объяснение вытекает из них, ускользнуло от кого-либо еще. Но это само по себе не возражение, поскольку именно с этой ситуацией мы очень часто сталкиваемся в случае подлинных открытий. Однако при более близком исследовании эта инициатива выдает свой характер (в случаях, которые я имею ввиду) тем фактом, что хотя, по-видимому, предоставляя приемлемое объяснение в пределах довольно широкой области исследования, она идет вразрез с общепринятыми принципами здравой науки, которые она или делает вид, что не замечает, или легкомысленно упрощает в том, что касается их всеобщности; поэтому нам говорят, что вера в последнее есть просто предрассудок, который оказался на пути правильной интерпретации рассматриваемого явления. Но созидательная сила общего принципа

3Вопрос еще не ясен (лат.). — Прим. перев.

12

зависит именно от его всеобщности. Отступая, он теряет всю свою силу и больше не может служить в качестве надежного проводника, потому что в каждом конкретном случае применения его правомочность можно подвергнуть сомнению. Чтобы закрепить подозрение, что это развенчание явилось не случайным побочным продуктом всей инициативы, а ее зловещей целью, территория, с которой предшествующее научное достижение попросили удалиться, с восхищающей ловкостью провозглашается площадкой для игр какой-нибудь религиозной идеологии, которая действительно не может ее с пользой освоить, потому что ее истинная область находится далеко за пределами чего-либо достижимого с помощью научного объяснения.

Хорошо известный пример такого вторжения — это периодические попытки ввести в науку законченность якобы потому, что повторяющиеся кризисы причинности доказывают некомпетентность науки как самостоятельной сущности; на самом же деле потому, что все считают infra dig4Всемогущего Бога создание мира, в который он с тех пор отказал себе в праве вмешиваться. В этом случае слабые места, которыми пользуются, очевидны. Ни в теории эволюции, ни в проблеме разум-материя наука не смогла дать общее представление о причинной связи, удовлетворительное даже для большинства ее ревностных сторонников. И поэтому вмешались vis viva5, élan vital6, энтелехия, целостность, направляемые мутации, квантовая механика свободной воли и т. д. В качестве курьеза разрешите мне назвать аккуратное издание7, напечатанное на бумаге намного лучшего качества и намного более привлекательное по внешнему виду, чем те книги, к каким привыкли английские авторы в то время. После здравого и ученого сообщения о современной физике автор удачно прибегает к телеологии, целесообразности внутреннего строения атома и объясняет таким образом все виды его энергии, движение электронов, выделение и поглощение радиации, и т. д.

И надеется угодить этой особой прихотью Богу, который создал ее и предоставил ему8.

4Сокр. от infra dignitatem(лат.) — ниже достоинства. — Прим. перев.

5 Живая сила, т. е. кинетическая энергия (лат.). — Прим. перев.

6Жизненный порыв, жизненная энергия (франц.). — Прим. перев.

7Zeno Bucher, Die Innenwelt der Atome, Lucerne, Josef Stocker, 1946.

8Kenneth Hare, ThePuritan

13

Но разрешите вернуться к нашей основной теме. Я пытался изложить подлинные причины естественной вражды между наукой и религией. Примеры борьбы, возникавшие из-за этого в прошлом, слишком хорошо известны, чтобы требовать дальнейшего комментария. Более того, здесь нас интересуют не они. Какими бы плачевными они ни были, они все же демонстрировали взаимный интерес. Ученые, с одной стороны, и метафизики как официальные, так и из научного мира, с другой, тем не менее осознавали, что их попытки добиться понимания относились в конце концов к одному и тому же предмету — человеку и его миру. По-прежнему ощущалась необходимость устранения лишнего в широко расходящихся мнениях. Этого так и не добились. Сравнительное перемирие, которое мы наблюдаем сегодня, по крайней мере, среди культурных людей, было достигнуто не установлением гармонии двух типов мировоззрения между собой, строго научного и метафизического, а скорее решением игнорировать друг друга, немного не доходя до презрения. В трактате по физике или биологии, хотя и общедоступном, отступить от метафизического аспекта темы считается дерзостью, и если ученый осмеливается, ему, возможно, дадут по рукам и оставят гадать: за оскорбление ли науки или за особый сорт метафизики, которому предан критик. Трогательно забавно наблюдать, как с одной стороны воспринимается серьезно исключительно научная информация, в то время как другая сторона помещает науку среди мирской деятельности человека, открытия которой менее важны и должны фактически отступить, когда оказываются в противоречии с высшим пониманием, полученным другим образом, с помощью чистого мышления или откровения. С сожалением видишь, как человечество стремится к одной и той же цели двумя разными и трудными извилистыми путями, с шорами и разделяющими стенами, и прилагает лишь малую толику усилий, чтобы объединить все силы и достичь, если не полного понимания природы и положения человека в ней, то, по крайней мере, успокаивающего признания подлинного единства нашего поиска. Все это, по-моему, прискорбно и во всяком случае, вероятно, являет собой печальное зрелище, потому что оно очевидно сокращает область того, чего можно было бы достичь, если бы вся мыслительная способность, имеющаяся в нашем распоряжении, была объединена без всякой предвзятости. Однако с этой потерей можно было бы смириться, если бы метафора, которую я использовал, соответствовала действительности, то есть если бы на самом деле существовали две различные массы

14

людей, придерживающихся двух путей. Но это не так. Многие из нас не решили, каким путем следовать. С сожалением, даже с отчаянием, многие считают, что им следует оградить себя поочередно то от одной точки зрения, то от другой. Несомненно, это не тот случай вообще, когда, получая хорошее всестороннее научное образование, вы так полно утоляете врожденное страстное желание к религиозной или философской непоколебимости, что чувствуете себя совершенно счастливым без чего-либо еще перед лицом превратностей повседневной жизни. Но часто случается так, что науке достаточно поставить под угрозу широко известные религиозные убеждения, а не заменить их чем-то другим. Это порождает нелепое явление научно обученных, крайне компетентных умов с невероятно непосредственным, как у ребенка, неразвитым или атрофированным, философским мировоззрением.

Если вы живете в довольно комфортных и безопасных условиях и принимаете их за повсеместный образ жизни человека, который, благодаря неизбежному прогрессу, в чем вы уверены, скоро распространится и станет всеобщим, то, по-видимому, вы очень хорошо обходитесь без какого-либо философского мировоззрения; если точнее, то, по крайней мере, до тех пор пока не постареете и не одряхлеете и не начнете воспринимать смерть как реальность. Но несмотря на то, что начальные этапы быстрого материального прогресса, которые пришли вслед за современной наукой, представляются ознаменованием эры мира, безопасности и прогресса, подобное положение дел уже больше не преобладает. Времена изменились в худшую сторону. Многие люди, несомненно целые народности, оказались выброшенными из комфортной и безопасной жизни, перенесли непомерные тяжелые утраты и вглядываются в неясное будущее для себя и тех своих детей, что остались в живых. Само выживание человека, не говоря уже о непрерывном прогрессе, больше не считается определенным. Личная нищета, потерянные надежды, приближающиеся бедствия и неверие в благоразумие и честность земных правил, вероятно, заставляют человека страстно желать даже смутной надежды, строго доказуемой или нет, что «мир» или «жизнь» опыта будут запечатлены в обстановке высшего, даже если до сих пор еще загадочного, смысла. Но существует стена, разделяющая «два пути»: путь сердца и путь чистого разума. Мы оглядываемся на прошлое стены: могли ли мы ее снести, всегда ли она была здесь? Так как мы внимательно изучаем ее изгибы вдоль холмов и долин во времени истории, то замечаем землю далеко-далеко в пространстве свыше двух

15

тысяч лет назад, где стена выравнивается и исчезает, а путь еще не раздвоился, и существует только один. Некоторые из нас полагают, что стоит потратить время, чтобы вернуться назад и узнать, чему нас может научить очаровательное первобытное единство.

Опуская метафору, мое мнение таково, что философия древних греков привлекает нас именно этим моментом, потому что никогда раньше или позже, нигде в мире, не было ничего напоминающего их весьма передовую и четко сформулированную систему знания, и не создавалась система мышления без рокового разделения, которое препятствовало нам в течение веков и стало нетерпимым в наши дни. Конечно, тогда существовали широко расходящиеся мнения, борющиеся друг против друга с не меньшим рвением, и подчас не более честными средствами — такими как непризнанный плагиат и уничтожение литературных произведений — чем где-либо еще и в другие периоды времени. Но тогда не существовало ограничений на темы, по которым образованному человеку разрешалось высказать свое мнение другому образованному человеку. Все еще существовало согласие, что истинный предмет был по существу одним, и что важные выводы, полученные без учета какой-либо его части, могли и, как правило, имели отношение к другим его областям. Мысль о размежевании в водонепроницаемых отсеках еще не возникла. Наоборот, человека могли легко обвинить за то, что он закрывал глаза на подобную взаимосвязь — как обвинили первых атомистов за то, что они умалчивали о последствиях для этики всеобщей необходимости, которую они допускали, и за неспособность объяснить первопричину возникновения движения атомов и движения, наблюдаемого на небесах. Поясним это наглядно: можно представить ученого из недавно возникшей афинской школы, отправившегося во время отпуска в Абдеру (с должной предусмотрительностью храня это в тайне от своего Учителя), при этом его принимает мудрый, посетивший дальние страны и всемирно известный престарелый господин Демокрит, и он задает ему вопросы об атомах, о форме Земли, о моральном поведении, Боге, бессмертии души, — при этом ему не отказывают в ответе на любой из них. Легко ли Вы можете представить подобную беседу между студентом и его преподавателем в наши дни? Все же, по всей вероятности, у довольно многих молодых людей имеется в душе подобное — нам следует сказать причудливое — собрание вопросов, и они захотели бы обсудить их все с одним человеком, к которому питают доверие.

16

Довольно о первом из тех двух моментов, о которых я заявил, намереваясь предложить их в качестве причин возрождающегося интереса к античной мысли. Разрешите мне теперь предложить второй момент, а именно, сегодняшний кризис фундаментальных наук.

Большинство из нас полагают, что идеально совершенная наука происходящего в пространстве и времени могла бы, в принципе, свести все, что происходит, к событиям, которые полностью доступны и понятны (идеально совершенной) физике. Но именно с физики в начале века стали повергать в трепет основы науки первые потрясения — квантовая теория и теория относительности. Во время великого классического периода девятнадцатого века, каким бы далеким не могло представляться осуществление задачи фактического описания с точки зрения физики роста растения или физиологических процессов в мозгу мыслящего человека или ласточки, строящей свое гнездо, язык, на котором в конечном счете это описание должно было быть составлено, считали разгаданным, а именно: атомы, конечные составляющие материи, движутся под влиянием взаимного воздействия друг на друга, которое не является мгновенным, а распространяется вездесущей средой, которую можно предпочитать называть эфиром, а можно и нет; сами термины «движение» и «распространение» означают, что мера и место действия всего этого — время и пространство; у них нет иного свойства или задачи, кроме как быть, так сказать, сценой, на которой мы представляем движение атомов и распространение их взаимодействия. Теперь, с одной стороны, релятивистская теория гравитации служит доказательством того, что различие между «актером» и «сценой» нецелесообразно. Материю и распространение чего-либо (типа поля или волны), передающего взаимодействие, следует скорее считать формой самого пространства и времени, на которое не следует смотреть как на нечто умозрительно предшествующее тому, что до настоящего времени называли его содержанием; не больше, чем, скажем, углы треугольника предшествуют самому треугольнику. С другой стороны, квантовая теория говорит нам, что то, что прежде считали самым очевидным и фундаментальным свойством атомов, до такой степени, что о нем почти никогда не упоминали, а именно, их существование в качестве поддающихся распознаванию отдельных частиц, имеет только ограниченное значение. Только когда атом двигается с достаточной скоростью в области, не слишком заполненной атомами того же вида, его отличительная особенность остается (почти) точно выраженной. В противном

17

случае она стирается. С помощью этого утверждения мы не думаем обозначить только нашу практическую неспособность следить за движением рассматриваемой частицы; само понятие абсолютной идентичности считается неприемлемым. В то же время нам говорят, что взаимодействие всякий раз, когда оно имеет, так как оно часто имеет, форму волн короткой длины и малой интенсивности, само допускает форму довольно хорошо поддающихся распознаванию частиц, несмотря на вышеизложенное описание как волн. Частицы, которые представляют взаимодействие в ходе своего распространения, отличаются в каждом частном случае по виду от частиц, с которыми они взаимодействуют; все же они также претендуют на то, чтобы называться частицами. Для завершения картины, частицы любого вида проявляют характер волн, которые становятся тем более выраженными, чем медленнее они двигаются и чем плотнее они собираются, с соответствующей потерей своих особенностей.

Доказательство, ради которого я вставил это краткое описание, было бы подкреплено упоминанием «стирания границы между наблюдателем и наблюдаемым», которое многие считают даже более важным переломом в мышлении, тогда как, по моему мнению, оно представляется очень переоцененной временной стороной без глубокого значения. Во всяком случае, моя точка зрения следующая. Современное развитие — а те, кто выдвинул его вперед, все еще далеки от действительного понимания — вторглось в относительно простую схему физики, которая к концу девятнадцатого века выглядела довольно стабильной. Это вторжение, в известном смысле, отбросило то, что было построено на основах, заложенных в семнадцатом веке, главным образом, Галилеем, Гюйгенсом и Ньютоном. Пошатнулись сами основы. И дело не в том, что мы не везде все еще находимся под очарованием этого великого периода. Мы все время пользуемся его основными концепциями, хотя и в виде, который их авторы вряд ли бы узнали. В то же самое время мы осознаем, что находимся на пределе своих возможностей. Тогда естественно напомнить, что мыслители, начавшие создавать современную науку, не начинали все с самого начала. Хотя они были вынуждены немногое заимствовать из первых веков нашей эры, они поистине возродили и продолжили античную науку и философию. Из этого источника, внушающего благоговение как своей удаленностью во времени, так и своим подлинным величием, отцы современной науки могли брать ранее сложившиеся идеи и недозволенные предположения, и с по-

18

мощью их авторитета все это вскоре сохранится навсегда. Если бы был сохранен чрезвычайно гибкий и непредубежденный дух, что пропитывал античность, то продолжилось бы обсуждение подобных вопросов, и в них могли бы быть внесены изменения. Предубеждение намного легче определить в первозданном бесхитростном виде, в котором оно впервые возникает, а не в уточненной окостеневшей догме, которой оно, возможно, станет позже. Наука отнюдь не представляется поставленной в тупик прочно укоренившимися привычками мышления, некоторые из которых, по-видимому, очень трудно обнаружить, в то время как другие уже установлены. Теория относительности уничтожила понятия Ньютона об абсолютном пространстве и времени, другими словами, абсолютной неподвижности и абсолютной одновременности, и она вытеснила освященную веками пару «сила и материя», по крайней мере с ее доминирующей позиции. Квантовая теория, хотя и распространила атомизм почти безгранично, в то же время ввергла его в кризис, который намного серьезнее, чем готово признать большинство людей. В целом, сегодняшний кризис в современных главных научных вопросах указывает на необходимость пересмотра ее основ вплоть до самых начальных уровней.

В таком случае, для нас это еще один стимул снова обратиться к усердному изучению греческой мысли. Существует не только, как указывалось ранее в этой главе, надежда раскрыть уничтоженную мудрость, а также обнаружить глубоко укоренившуюся ошибку у ее истока, где ее легче опознать. С помощью серьезной попытки возвратиться в интеллектуальную среду античных мыслителей, гораздо меньше знавших то, что касается действительного поведения природы, но также зачастую значительно менее предвзятых, мы можем вновь обрести у них свободу мысли, хотя бы, возможно, для того, чтобы использовать ее, с нашим лучшим знанием фактов, для исправления их ранних ошибок, которые все еще могут ставить нас в тупик.

Разрешите мне завершить эту главу несколькими цитатами. Первая имеет близкое отношение к тому, что только что было сказано. Это перевод из книги Теодора Гомперца Griechische Denker (Греческие мыслители)9 . Для того чтобы предупредить возможное возражение, что из изучения древних, которое долгое время было вытеснено лучшей проницательностью, основанной на информации в значительной степе-

9Vol.I, р. 419 (3rd ed. 1911).

19

ни более высокого качества, не может возникнуть никакого практического преимущества, приведен ряд аргументов, который заканчивается следующим замечательным параграфом:

Даже намного большее значение представляет напоминание о непрямом образе применения или использования, который должен рассматриваться как крайне важный. Почти все наше интеллектуальное образование берет начало у греков. Совершенное знание этих истоков является необходимым предварительным условием для освобождения себя от их непреодолимого влияния. Игнорировать здесь прошлое не только нежелательно, но просто невозможно. Вам не нужно знать учения и труды великих мастеров античности, Платона и Аристотеля, у вас никогда не возникало необходимости услышать эти имена, тем не менее вы зачарованы их авторитетом. Их влияние передалось не только тем, кто учился у них в древности и современности; все наше мышление, логические категории, в которых оно осуществляется, используемые им лингвистические образцы (поэтому они властвуют над ним) — все это ни в малейшей степени не является артефактом, а в основном плодами великих мыслителей античности. Конечно, мы должны исследовать этот процесс становления со всей основательностью, чтобы не принять за примитивное то, что является результатом развития и расширения, а за естественное то, в действительности оказывается искусственным.

Следующие строки взяты из предисловия книги Джона Бернета Ранняя греческая философия (Early Greek Philosophy): «...для описания науки достаточно сказать, что это «размышление о мире подобно грекам». Поэтому наука существовала исключительно среди тех людей, кто оказался под влиянием Греции». Это самое сжатое объяснение, которое мог бы пожелать ученый для того, чтобы оправдать свою склонность «тратить время» на исследования подобного рода.

А оправдание, по-видимому, необходимо. Эрнст Мах, физик и коллега Гомперца по Венскому университету, и выдающийся историк (!) физики, несколько десятилетий назад говорил о «скудных и жалких остатках античной науки»10. Он продолжает следующим образом:

10Popular Lectures,3rd ed., essay no. XVII (J. A. Barth, 1903).

20

Наша культура постепенно приобрела полную независимость, намного возвысившись над античной. Она следует совершенно новому направлению. Она сосредоточена вокруг математического и научного просвещения. Следы античных идей, все еще влачащие жалкое существование в философии, юриспруденции, искусстве и науке, составляют скорее препятствия, чем ценный вклад в них, и в конечном счете перед лицом развития наших собственных взглядов станут несостоятельными.

Несмотря на свою высокомерную грубость, у точки зрения Маха есть важный общий момент с приведенными мною выше словами Гомперца, а именно, призыв для нас превзойти греков. Но в то время как Гомперц обосновывает нетривиальный поворот явно верными аргументами, Мах решает тривиальную сторону с помощью грубого преувеличения. В других отрывках той же статьи он рекомендует причудливый метод постичь больше античности, а именно, не обращать внимание и игнорировать ее. В этом, насколько мне известно, он почти не добился успеха, — к счастью, поскольку ошибки великих, обнародованные вместе с открытиями их гения, способны вызвать серьезное опустошение.

21

Глава 2

Соперничество: разум против чувств

Короткий отрывок из Бернета и более длинная цитата из Гомперца в конце предыдущей главы составляют выбранную, так сказать, «тему», этой небольшой книги. Мы вернемся к ним позже, когда попытаемся ответить на вопрос: в чем же в таком случае заключается греческий способ размышления о мире? Каковы те особые черты в нашем сегодняшнем научном взгляде на мир, что берут начало у греков, особыми открытиями которых они явились, те, что до такой степени оказались искусственными, только исторически созданными, а не неизбежными, и поэтому допускающими перемены или изменения, и которые мы по укоренившейся привычке можем считать естественными и неотъемлемыми, как единственный возможный способ взгляда на мир?

Однако в настоящий момент мы пока не будем касаться этого основного вопроса. Скорее, некоторым образом подготовив ответ, мне хотелось бы ввести читателя в мир античной греческой мысли, что, я считаю, является весьма актуальным в нашей ситуации. При этом я не буду следовать хронологическому порядку. Ибо у меня нет ни желания, ни квалификации писать краткую историю греческой философии, в этой области в распоряжении читателя существует столько много хороших, современных и привлекательных книг (особенно Бертрана Рассела и Бенджамина Фаррингтона). Вместо того чтобы следовать порядку во времени, пусть нами руководит подлинное родство тем. Оно скорее сведет вместе различные суждения мыслителей по одной и той же проблеме, чем позиция одного философа или группы мудрецов по самым разным вопросам. Здесь мы хотим воссоздать именно идеи, а не отдельные личности или умы. Поэтому мы выберем две-три ведущих идеи из лейтмотива мысли, которые возникли на раннем этапе, не давали покоя умам в течение столетий эпохи античности, и близко родственны, или даже идентичны, задачам, вызывающим бьющую через край энергию оживленных споров вплоть до настоящего момента. Сгруппировав принципы античных мыслителей вокруг этих ведущих

22

идей, мы почувствуем, что их интеллектуальные радости и печали находятся ближе к нашим собственным, чем это иногда предполагают.

Широко обсуждаемый вопрос, снискавший большую известность в натурфилософии древних с самого возникновения в глубине веков и пронесенный через столетия, касается надежности чувств. Во всяком случае именно под этим названием данная проблема часто рассматривается в современных ученых трактатах. Она возникла из наблюдения, что чувства время от времени «обманывают» нас, как когда прямая балка, наполовину погруженная под углом в воду, кажется сломанной, а также из замечания, что один и тот же предмет влияет на разных людей по-разному: распространенным примером в античности был мед, имевший горький вкус для больных желтухой. Вплоть до недавнего времени некоторые ученые обычно довольствовались разграничением между тем, что они предпочитали называть «вторичными» качествами вещества — цветом, вкусом, запахом и т. д. и его «основными» свойствами — протяженностью и движением. Это разграничение, без сомнения, является последним отголоском старого спора, попыткой решения: ранее полагали, что основные свойства являются сущностью, истинной и непоколебимой, извлеченной разумом из непосредственных данных нашего чувственного восприятия. Конечно, эта точка зрения больше неприемлема, так как мы узнали из теории относительности (если мы не знали этого раньше), что пространство и время, а также форма и движение материи в пространстве и времени являются тщательно разработанным гипотетическим построением ума, поддающимся изменению, поэтому имеющим гораздо меньшее значение, чем непосредственные ощущения, которые, пожалуй, заслуживают эпитета «основные».

Но надежность чувств является только преамбулой к намного более глубоким вопросам, которые очень остро встают сегодня и которые античные мыслители полностью осознавали. Основывается ли наша попытка создания картины мира исключительно на основе чувственных восприятий? Какую роль в этом создании играет разум? Возможно, что в конечном счете она основана и поистине держится исключительно на чистом разуме?

Среди триумфального шествия экспериментальных открытий в девятнадцатом веке любая философская точка зрения с сильной симпатией к «чистому разуму» получала «плохие отметки», особенно среди ведущих ученых. Теперь это не так. Покойный сэр Артур Эддингтон проявлял все большую и возрастающую привязанность к теории чисто-

23

го разума. Хотя немногие поддержали бы его до конца, его толкованием восхищались как весьма остроумным и плодотворным. В конце концов Макс Борн счел необходимым написать памфлет с опровержением. На Сэра Эдмунда Уиттекера, мягко выражаясь, оказало очень большое воздействие заявление Эддингтона о том, что некоторые якобы чисто эмпирические константы могут быть выведены на основе чистого разума, например, общее число элементарных частиц во вселенной. Не углубляясь в подробности и приняв более широкий взгляд на усилия Эддингтона, которые явились результатом сильной веры в разумность и простоту природы, мы убеждаемся, что его идеи ни в коем случае не одиноки. Даже замечательная теория гравитации Эйнштейна, основанная на разумных экспериментальных доказательствах и твердо подкрепленная новыми фактами наблюдений, которые он предсказал, могла быть открыта только гением с сильным чувством простоты и красоты идей. Попытки обобщить его великий удачный замысел, с тем чтобы охватить электромагнетизм и взаимодействие ядерных частиц, полны надежды в значительной мере «догадаться», каким образом в самом деле действует природа, получить ключ на основе принципа простоты и красоты. Действительно, следами этой позиции испещрены исследования современной теоретической физики — может быть их даже слишком много, но здесь не место для критики.

Крайние точки зрения относительно попытки построения a priori на основе разума действительного поведения природы могут быть в последнее время представлены именами Эддингтона, с одной стороны, и, например, Эрнста Маха, с другой. Весь спектр возможных позиций среди этих крайностей и высшая степень приверженности одной точке зрения, защита ее и атака, даже высмеивание отвергаемой альтернативы, представлены выдающимися личностями среди великих мыслителей античности. Мы право не знаем, следует ли нам удивляться, что они, со своим безгранично внутренним знанием действительных законов природы, могли разработать все многообразие мнений об их основе и выразить горячее рвение в защиту лично ими поддерживаемого, или скорее следует удивляться, что полемика все еще не умолкла, подавленная далеко идущей способностью проникновения в суть явлений, которую мы приобрели с тех пор.

Парменид, живший в Элее, Италия, приблизительно в 480 до и. э. (примерно десятилетие спустя в Афинах родился Сократ, а еще чуть больше, чем через десятилетие Демокрит в Абдере), стал одним из пер-

24

вых, кто развивал крайне антисенсуалистический, априористично понимаемый взгляд на мир. Его мир включал очень мало и это малое находилось в явном противоречии с наблюдаемыми фактами, что он был вынужден дать наряду со своей «истинной» концепцией этого малого заманчивое описание (как нам следует выразиться) «мира каким в действительности он является», где есть небо, Солнце, Луна и звезды и, несомненно, многие другие вещи. Но, говорил он, это есть только наша вера, которая возникает благодаря обману чувств. Поистине в мире существует не слишком много вещей, а есть только Единое Сущее. И это Единое Сущее есть (я прошу прощения) сущее, которое есть, в отличие от сущего, которого нет. Это последнее, исходя из чистой логики, не есть, — и, таким образом, есть только Единое Сущее, названное первым. Более того, ни в пространстве, ни в любой момент времени не может быть места, где или когда этого Единого нет — ибо будучи сущим, которое есть, оно не может нигде и никогда допустить противоречащего утверждения, что его нет. Следовательно, оно вездесущее и вечное. Здесь не может быть изменения или движения, так как нет пустого пространства, в которое это Единое могло бы переместиться и где его еще не было бы. Все, что, как мы полагаем, свидетельствует о противоположном, есть обман.

Читатель заметит, что мы встретились скорее с некой религией — изложенной, между прочим, прекрасными греческими стихами — а не с научным взглядом на мир. Но в то время подобное различие не было очевидным. Религия или почитание богов для Парменида, несомненно, принадлежали явному миру «веры». Его «истина» была самым чистым монизмом, который когда-либо появлялся. Он основал школу (элейскую) и оказал огромное влияние на следующие поколения. Платон очень серьезно воспринял критику элейской школой своей «теории форм». В диалоге, который он назвал в честь нашего мудреца и отнес ко времени до своего собственного рождения (времени, когда Сократ был молодым человеком), Платон излагает эти возражения, но едва ли пытается их опровергнуть.

Разрешите мне вставить одну деталь, которая возможно являет собой нечто большее, чем деталь. Из приведенной выше краткой характеристики, в которой я следовал обычному толкованию, могло показаться, что догматизм Парменида относился к материальному миру, который он заменил чем-то еще в соответствии со своим вкусом и явном противоречии с наблюдением. Но его монизм был значительно глубже.

25

В одном из текстов, приведенных Дильсом1, фрагмент 5 Парменида

«ибо мышление и бытие есть одно и то же»

непосредственно логически вытекает из приведенного высказывания Аристофана «мышление имеет ту же силу, что и действие». И опять в первой строке фр. 6 читаем:

и высказывание, и мышление есть сущее, которое есть;

и во фр. 8, строки 34 f.,

Единое и то же самое есть мышление, и то, ради чего там есть мысль.

Я привел трактовку Дильса и отказался от возражения Бернета, что потребовался бы определенный артикль, чтобы сделать греческие инфинитивы, которые я передал как существительные «мышление» («the thinking») и «бытие» («the being»), подлежащими предложения. В переводе Бернета фр. 5 теряет родство с утверждением Аристофана, тогда как строка из фр. 8 в передаче Бернета становится явно тавтологической: «Сущее, о котором может быть мысль, и сущее, ради которого существует мысль, есть одно и то же».

Разрешите добавить замечание Плотина (приведенное Дильсом для фр.5), в котором он говорит, что Парменид «объединил в единое целое сущее, которое есть, и разум и не вложил сущее, которое есть, в ощущения. Говоря «ибо мышление и бытие есть одно и то же», он также говорит, что последнее неподвижно, даже если возвращаясь к мышлению, он лишает его любого движения, подобно телу». [... εἰς ταῦτο συνῆγεν ὂν καὶ τὸὂνοὐκἐντοῖς αἰσθητοῖς ἐτίθετο. τὸ γὰραὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι λέγωνκαὶ ἀκίνητον λέγει τοῦτο, καίτοι προστυθεῖς τὸ νοεῦ σωματικὴν πᾶσαν κίνησιν ἐξαιρῶν ἀπ’ αὐτὸῦ.]

На основе этого повторяющегося подчеркивания тождественности ὂν (сущего, которое есть) и νοεῖν (мышления) или νόημα(мысли) и того смысла, который приписывали его утверждениям мыслители античности, мы должны сделать вывод, что неподвижное, вечное Единое Парменида не означало причудливый, искаженный и неадекватный

1 Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin, 1903, 1st ed.

26

мысленный образ реального мира вокруг нас, как будто его истинная природа составляла однородную, спокойную жидкость, всегда заполняющую все пространство без границ — упрощенная гиперсферическая вселенная Эйнштейна, как был бы склонен назвать ее современный физик. Его позиция состоит в том, что он не склонен воспринимать материальный мир вокруг нас как данную реальность. Истинную реальность он вкладывает в мысль, в предмет познания, как следует сказать. Мир вокруг нас — это результат ощущений, образ, созданный чувственным восприятием в субъекте мышления «особенностью веры». То, что он полагает будто этот мир заслуживает внимания и описания, поэт-философ показывает во второй части своей поэмы, которая всецело посвящена этому миру. Но то, что дают нам чувства — это не тот мир, какой он есть в действительности, не «вещь в себе» как определил его Кант. Последний пребывает в субъекте, в том, что это субъект способный мыслить, способный, по крайней мере, к некоторой умственной деятельности — вечно волевой, как это обозначил Шопенгауэр. У меня нет сомнений, что это именно и есть вечное, неподвижное Единое нашего философа. Оно остается действительно не затронутым, неизменяемым тем преходящим зрелищем, что демонстрируют ему чувства — то же, что Шопенгауэр утверждал о воле, которая, как он пытался объяснить, была кантовской «вещью в себе». Мы встретились с поэтической попыткой — поэтической не только потому, что она изложена в метрической форме — объединения Разума (или если вы предпочитаете Души), Мира и Божества. Столкнувшийся с глубоко осознанным единством и неизменяемостью Разума, явный калейдоскопический характер Мира вынужден уступить и считаться не более чем иллюзией. Несомненно, это кончается невероятным искажением, которое восстанавливается, так сказать, второй частью поэмы Парменида.

Верно, что эта вторая часть косвенно выражает печальную несовместимость, которую однако нельзя устранить ни одной трактовкой. Если реальность упразднена из материального мира чувств, то является ли в таком случае последний μὴὸῦсущим, которого действительно не существует? И не является ли в таком случае вся вторая часть волшебной повестью о вещах, которых нет? Но, по крайней мере, говорится, что она имеет отношение к убеждениям (δόξαι) человека; они находятся в уме (νοεῖν), который отождествляется с существованием (εἶναι); не присуще ли им тогда некоторое существование как явлениям

27

ума? Это вопросы, на которые мы не можем ответить, противоречия, которые мы не можем снять. Мы должны удовольствоваться этим и помнить, что тот, кто впервые прикасается к глубокой скрытой истине, которая противоречит общепринятому мнению, обычно до известной степени ее преувеличивает, вследствие чего, вероятно, запутывается в логических противоречиях.

Теперь обратимся к краткому рассмотрению взглядов кого-нибудь, кто представляет другую крайность на шкале возможных позиций по отношению к вопросу, является ли главным источником истины непосредственная чувственная информация или мыслящий человеческий ум, и, таким образом, имеет более полное, или даже, правильнее сказать, единственное право на реальное существование. В качестве выдающегося примера чистого сенсуализма мы приведем великого софиста Протагора, родившегося примерно в 492 году до и. э. в Абдере (которая через поколение около 460 года до и. э. дала жизнь великому Демокриту). Протагор считал чувственные ощущения единственными вещами, которые действительно существуют, единственным материалом, из которого составлена наша картина мира. В принципе, все они должны считаться в равной степени истинными, даже когда они изменены или искажены лихорадкой, болезнью, отравлением или безумием. Обычным примером в античности был вкус меда, горький для больных желтухой, тогда как другим людям он казался сладким. Протагор не имел ничего против «кажущегося» или иллюзии в обоих случаях, хотя, говорил он, наш долг попытаться вылечить людей, страдающих подобными аномалиями. Он не был ученым (ничуть не больше, чем Парменид), хотя питал глубокий интерес к ионийскому просвещению (о котором мы поговорим позже). По мнению Б. Фаррингтона усилия Протагора были сосредоточены на отстаивании прав человека вообще, на поддержке более справедливой социальной системы, равных гражданских прав для всех людей, — короче, истинной демократии. В этом, конечно, он не добился успеха, так как античная культура вплоть до своей гибели продолжала основываться на экономической и социальной системе, которая жизненно зависела от неравенства людей. Самое известное его изречение «человек есть мера всех вещей» обычно воспринимают как относящееся к его сенсуалистической теории познания, но оно может также заключать в себе откровенно социальную позицию по отношению к политическому и общественному вопросу: дела человеческие должны регулироваться законами и обы-

28

чаями, соответствующими природе человека и независящими от традиции или суеверия любого рода. Его отношение к традиционной религии сохранилось в следующих словах, которые также осторожны, как и мудры: «О богах я не могу знать, существуют ли они или же их нет, или же каков их облик, ибо существует много препятствий для верного знания — неясность дела и краткость человеческой жизни».

Самая передовая эпистемологическая позиция, которую я встречал у любого мыслителя античности, ясно и содержательно выражена, по крайней мере, в одном из фрагментов Демокрита. Мы вновь обратимся к нему как великому атомисту. В данный момент достаточно сказать, что он несомненно верил в целесообразность материального взгляда на мир, к которому он пришел, доверяя ему так же твердо, как любой физик нашего времени: твердые, неизменные маленькие атомы, которые двигаются в пустом пространстве вдоль прямых линий, сталкиваются, отскакивают и т. д. и таким образом создают все огромное разнообразие того, что мы наблюдаем в материальном мире. Он верил в это сведение невыразимо богатого многообразия поведения к чисто геометрическим образам, и он был прав в своем убеждении. Теоретическая физика в то время находилась так далеко впереди эксперимента (который едва ли был известен), как никогда прежде или позднее — не говоря уже о нашем времени, которое видит ее ползущей в хвосте. Все же в то же время Демокрит осознавал, что голая интеллектуальная конструкция, которая в его картине мира вытеснила действительный мир света и цвета, звука и аромата, сладости, горечи и красоты, фактически основывалась исключительно на самих чувственных восприятиях, которые, по видимости, исчезли из нее. Во фрагменте D125, взятом у Галена и найденном только около пятидесяти лет назад, он представляет интеллект (διάνοια), спорящий с чувствами (αἰσθήσεις). Первый говорит: «Очевидно существует цвет, очевидно сладость, очевидно горечь, на самом же деле только атомы и пустота»; на что чувства возражают: «Бедный интеллект, и ты надеешься победить нас, несмотря на то, что от нас черпаешь свои доказательства? Твоя победа — это твое поражение.» Просто невозможно выразить это короче и яснее.

Многочисленные другие фрагменты этого великого мыслителя могут быть типичными отрывками трудов Канта: что мы не познаем ничего, что реально существует; что мы поистине ничего не знаем; что истина спрятана глубоко в темноте и т. и.

29

Один скептицизм — это низкое и бесплодное дело. Скептицизм в человеке, который подошел ближе к истине, чем кто-либо еще, и все же ясно осознает ограниченные пределы своей мысленной конструкции, велик и плодотворен и не принижает, а удваивает значение открытий.

30

Глава 3

Пифагорейцы

Судя по людям типа Парменида или Протагора, мы сможем сделать либо немного выводов, либо вообще никаких относительно научной эффективности тех крайних точек зрения, которых они придерживались, поскольку они не были учеными. Прототипом школы мыслителей со строго научной ориентацией и в то же время с заметной предвзятостью, граничащей с религиозным предрассудком, относительно сведения стройной системы взглядов на природу к чистому разуму были пифагорейцы. Основное местонахождение их школы — южная Италия, города Кротон, Сибарис, Тарент вокруг бухты между «каблуком» и «носком» полуострова. Их сторонники организовали нечто очень похожее на религиозный орден с причудливыми обрядами относительно того, что касается пищи и других вещей, окруженный секретностью для посторонних, по крайней мере, в отношении учения1. Основатель, Пифагор, живший во второй половине шестого века до н.э., должно быть, был одним из самых замечательных людей античности, вокруг которых ходили легенды о сверхъестественной силе: что он мог помнить все предыдущие жизни в своих метемпсихозах (переселении души); что кто-то, случайно приподняв его одежду, заметил, что его бедро было из чистого золота. По-видимому, он не оставил ни одной написанной строки. Его слово было как евангелие для его учеников,

о чем свидетельствует известное αὐτὸς ἔφα («так сказал Учитель»), которое прекращало любой спор среди них и окончательно провозглашало непогрешимую истину. Говорят также, что одно произнесение его

1 Многие античные авторы комментируют крупный скандал, который вызвал Гиппас, обнародовав существование пятиугольника-двенадцатигранника или, как говорят другие, некой «несоизмеримости» (ἀλογία) и «асиметрии». Его исключили из Ордена. Упоминают также о других наказаниях: ему подготовили могилу как будто для умершего; он был утоплен в открытом море (мстительным божеством).

Еще один крупный скандал в античности связан со слухом, будто Платон по очень высокой цене купил у одного пифагорейца, который нуждался в деньгах, три рукописных свитка, чтобы пользоваться ими самому без разглашения источников.

31

имени внушало им благоговейный страх, и они говорили о нем «вон тот муж» (ἐκεῦος ἀνήρ). Но нам иногда нелегко решить, ему ли принадлежит то или иное учение, или кому-то из его окружения, вследствие описанного выше характера и позиции общины.

Априористичную точку зрения пифагорейцев, очевидно, восприняли Платон и Академия, на которых произвела глубокое впечатление и оказала сильное влияние школа Южной Италии. Несомненно, с точки зрения истории идей, мы вполне могли бы назвать афинскую школу ветвью пифагорейцев. То, что они формально не присоединились к «Ордену», имеет небольшое отношение к делу, и еще меньшее к нему отношение имеет их страстное желание скорее скрывать, чем подчеркивать свою зависимость с целью усилить свою самобытность. Но своей лучшей информацией о пифагорейцах, как и многой другой информацией, мы обязаны искренним и честным свидетельствам Аристотеля, даже если он, в основном, не согласен с их взглядами и обвиняет их в необоснованной априористичной предвзятости, к которой он сам был так склонен.

Основное учение пифагорейцев, как нам известно, заключалось в том, что вещи — это числа, хотя в некоторых представлениях существует попытка ослабить этот парадокс, говоря «подобны числам», аналогичны числам. Мы далеки от знания того, что действительно означало это утверждение. Очень вероятно, что оно возникло как широкое обобщение действительно производящих сильное впечатление смелости и грандиозности, из известного открытия Пифагором интегрального или рационального последовательных делений (например, ½, 2/3, ¾, струны, создающих музыкальные интервалы, которые, будучи составленными в гармонию песни, могут довести нас до слез, разговаривая, так сказать, непосредственно с душой. (Блестящая аналогия зависимости души и тела, возникшая в Школе, возможно, принадлежит Филолаю: душа названа гармонией тела, она связана с ним, как с музыкальным инструментом связаны звуки, им издаваемые.)

По утверждению Аристотеля «вещи» (которые были числами) в первую очередь являются чувственными, материальными объектами; например, после того как Эмпидокл развил свою теорию четырех элементов, они тоже «стали» числами; свои числа имелись также у таких «вещей», как Душа, Справедливость, Возможность, или они «были» этими числами. При распределении имели значение несколь-

32

ко простых свойств теории чисел. Например, квадраты целых чисел (4, 9, 16, 25, ...) должны были относиться к справедливости, которая особенно ассоциировалась с первым из них, а именно с 4. Здесь, должно быть, в основе всего лежала идея о возможности разложения числа на два равных множителя (сравните слова типа «беспристрастность», «беспристрастный»). Квадрат целого числа точек можно расположить в каре, как, например, в кеглях. Таким же образом пифагорейцы говорили о треугольных числах, таких как 3, 6, 10, ....

![]() Число получается умножением количества точек вдоль одной стороны (п) на количество точек следующей стороны (n + 1) и делением произведения (которое всегда четное) на два, таким образом, (Самый легкий способ увидеть — это поместить рядом второй треугольник, перевернув его, и сдвинуть фигуру, чтобы получить прямоугольник.

Число получается умножением количества точек вдоль одной стороны (п) на количество точек следующей стороны (n + 1) и делением произведения (которое всегда четное) на два, таким образом, (Самый легкий способ увидеть — это поместить рядом второй треугольник, перевернув его, и сдвинуть фигуру, чтобы получить прямоугольник.

В современной теории «квадрат орбитального момента количества движения» — n(n + 1)h2, а не n2h2, при этом п — целое число. Это замечание приведено только ради иллюстрации того факта, что различение треугольных чисел являлось не просто иллюзией; они действительно достаточно часто появляются в математике.)

Треугольное число 10 пользовалось особым уважением возможно потому, что оно было четвертым и таким образом, указывало на справедливость.

Степень сущего вздора, которая обязательно должна возникнуть при подобных действиях, мы проиллюстрируем из правдивого, но не ехидного свидетельства Аристотеля. Основное свойство числа — нечетность или четность. (Пока все хорошо. Математик знаком с основным различием между нечетными и четными простыми числами, даже если последний класс включает только одно число 2.) Но затем предполагается, что нечетное определяет предельный или конечный характер

33

вещи, а четное становится ответственным за беспредельный или бесконечный характер некоторых вещей. Оно символизирует бесконечную (!) делимость, потому что четное число можно разделить на две равные части. Еще один толкователь находит несовершенство или неполноту (указывающую на бесконечность) четного числа в том, что когда вы делите его на два

![]()

в середине остается пустое поле, у которого нет хозяина и нет числа (ἀδέσηοτος καὶἀνάρυθμος).

Четыре элемента (огонь, вода, земля, воздух), по-видимому, мыслились как состоящие из четырех из существующих пяти геометрически правильных тел, тогда как пятое, двенадцатигранник, приберегали в качестве вместилища всей вселенной, вероятно, потому, что оно было так близко к сфере и ограничивалось пятиугольниками; сама эта фигура играла мистическую роль, как и фигура, продолженная своими пятью диагоналями (5 + 5 = 10), которая образует хорошо известную пентаграмму. Один из первых пифагорейцев, Петрой, утверждал, что существовало также 183 мира, расположенных в треугольнике, — хотя, между прочим, это не треугольное число. Очень ли непочтительно напоминать в этой связи, что совсем недавно один видный ученый сообщил нам, что общее число элементарных частиц в мире 16 х 17 х 2256, где 256 является квадратом квадрата квадрата 2?

Последние пифагорейцы верили в переселение души в самом буквальном смысле слова. Обычно говорят, что и сам Пифагор в это верил. Ксенофан в паре двустиший рассказывает нам про этот эпизод из жизни учителя: когда он проходил мимо маленькой собачки, которую очень жестоко били, им овладело сострадание, и он обратился к мучителю со следующими словами: «Прекрати ее бить; ведь это душа друга, которого я узнал, услышав его голос». Вероятно, со стороны Ксенофана существовало намерение высмеять великого человека за его глупую веру. Сегодня мы не можем не отнестись к этому иначе. Допустим, что эта история действительно имела место, тогда можно предположить намного более простое значение его слов, например, следующее: «Прекрати, ведь я слышу голос испытывающего мучения друга, зовущего меня на помощь». (Выражение «Наш друг — собака» стало ходячим у Чарльза Шеррингтона.)

Теперь вернемся к общей идее, приведенной в начале, идее о том, что числа являются тайной причиной всего. Я сказал, что, очевидно,

34

она возникла из акустических открытий, связанных с длинами колеблющихся струн. Но чтобы отдать ей должное (несмотря на ее безумные ответвления), нельзя забывать, что это было время и место первых великих открытий в математике и геометрии, которые обычно были связаны с некоторым действительным или воображаемым применением к материальным объектам. Сейчас математическая мысль, по существу, состоит в том, что из материального окружения она абстрагирует числа (длины, углы и другие величины) и рассматривает их и их отношения, как таковые. Именно в силу особенностей подобного метода отношения, модели, формулы, геометрические фигуры ..., полученные таким способом, очень часто совершенно неожиданно оказываются применимы к материальному окружению, совершенно отличному от того, из которого их первоначально абстрагировали. Математическая модель или формула абсолютно неожиданно вносит порядок в область, для которой она не была предназначена и о которой при выводе этой математической модели никогда не помышляли. Подобные опыты оставляют весьма сильное впечатление и создают веру в мистическую силу математики. Представляется, что «математика» является причиной всего, так как мы неожиданно находим ее там, куда мы ее никогда не вводили. Этот факт, должно быть, снова и снова поражал молодых знатоков науки; он предстает как важное событие в прогрессе физической науки, как когда — приведем, по крайней мере, один известный пример, — Гамильтон открыл, что движение общей механической системы подчиняется точно таким же законам, что и распространение луча света в неоднородной среде. Сейчас наука стала изощренной, она научилась быть осторожной в таких случаях и не принимать на веру внутреннее сходство там, где может оказаться только формальная аналогия, проистекающая из самой природы математической мысли. Но на ранних стадиях развития наук нас не должны удивлять поспешные заключения о мистической природе чисел, описанные выше.

Пусть неуместным, но забавным современным примером модели, применяемой к совершенно другому окружению, является так называемая переходная кривая в планировании дорог. Изгиб, который связывает два прямых участка дороги, не должен быть просто окружностью, поскольку это означало бы, что автомобилист, сворачивая с прямой, вынужден двигать рулевое колесо резкими толчками. Условие для идеальной переходной кривой является следующим: обязательно необходима равномерная скорость поворота рулевого колеса в первой половине

35

и такая же равномерная скорость его поворота в обратную сторону во второй половине этого перехода. Математическая формулировка этого условия приводит вас к требованию, что кривизна должна быть пропорциональна длине кривой. Оказывается, что у этой кривой весьма специфический характер, который стал известен задолго до появления автомобилей, а именно, спираль Корню. Ее единственным применением, насколько мне известно, была простая, частная задача в оптике, а именно, картина интерференции, возникающая за щелью, освещенной точечным источником; эта задача привела к теоретическому открытию спирали Корню.

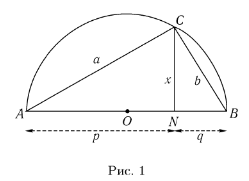

Очень простая задача, известная каждому школьнику, — это задача включения между двумя заданными длинами (или числами) р и q третьей #, так чтобы р относилось к х так же, как х к q.

р : x = x : q. (3.1)

Величина х в таком случае называется «геометрическим средним» р и q. Например, если бы q равнялась произведению 9 и р, то х была бы произведением 3 и р и, таким образом, составила бы одну треть q. Отсюда с помощью простого обобщения ясно, что квадрат х равняется произведению pq,

x2 = pq. (3.2)

(Это уравнение также можно получить как следствие общего правила пропорций, а именно: произведение «внутренних» членов равняется произведению «внешних» членов.) Греки объяснили бы эту формулу геометрически как «квадратуру прямоугольника», при этом х является стороной квадрата, площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами р и q.Они знали алгебраические формулы и уравнения только в геометрической интерпретации, поскольку, как правило, не существовало числа, соответствующего этой формуле. Например, если принять q равным 2р, Зр, 5р, ... (а р, для простоты просто 1), тогда х является тем, что мы называем ![]() но для них это были не числа; они еще не придумали их. Таким образом, любое геометрическое построение, реализующее приведенную выше формулу, является геометрическим извлечением квадратного корня.

но для них это были не числа; они еще не придумали их. Таким образом, любое геометрическое построение, реализующее приведенную выше формулу, является геометрическим извлечением квадратного корня.

Самый простой способ — это отложить р и qвдоль прямой линии, затем построить перпендикуляр в точке, где они соединяются (N) и пересечь его (в С) окружностью с центром в точке О (средняя точка р + q), проходящей через конечные точки А и В отрезка р + q.

36

Тогда пропорция (3.1) следует из факта, что АВС — прямоугольный треугольник, при этом С является «углом полуокружности»; который делает три треугольника ABC, ACN, CNB геометрически подобными. В наших треугольниках показаны еще два «геометрических средних», а именно, обозначая р + q= с, гипотенуза

q: b= b: с, поэтому b2= qc,

р : а = а : с, поэтому а2 = рс.

Отсюда следует

a2 + b2 = (р + q)c= с2,

что является простейшим доказательством теоремы Пифагора.

Пропорция (3.1) могла также встречаться у пифагорейцев в совершенно ином окружении. Если р, q, х являются длинами, которые вы откладываете на одной и той же струне с помощью опорных стоек, или просто давлением пальца, как это делает скрипач, тогда х вызывает тон «в середине» тонов, создаваемых р и q; музыкальные интервалы от р до x и от x до qодинаковы. Это может легко привести к задаче разделения заданного музыкального интервала более, чем на две равных ступени. На первый взгляд, она, по-видимому, уводит от гармонии, так как даже если исходное соотношение р : qбыло рациональным, то вставляемые ступени таковыми не будут. И все же именно этот способ включения используется при равнотемпированной настройке пианино с двенадцатью ступенями. Это компромисс, осуждаемый с точки зрения чистой гармонии, но его едва ли можно избежать в инструменте со стандартными тонами.

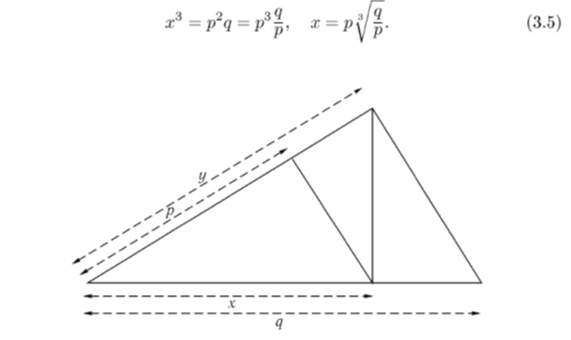

Архит (известен также своей дружбой с Платоном в Таренте примерно в середине четвертого века) геометрически решил следующий

37

случай нахождения двух геометрических средних (δύο μέσας ἀνὰλογον εὐρεῖν) или разделения музыкального интервала на три равных ступени. С другой стороны, эта задача означает нахождение геометрически кубического корня заданного соотношения q/p. В последней форме — извлечение кубического корня — она была известна как делосская задача2; жрецы Апполона на острове Делос однажды обязали одного оракула удвоить величину их священного камня. Этот камень был кубом, а куб удвоенного объема должен был бы иметь грань в д/2 раза больше заданной.

В современных обозначениях задачу можно записать как

р : х = х : у = у : q, (3.3)

из чего указанным выше способом выводим

х2 = ру, ху = pq. (3.4)

Умножая член на член и сокращая множитель у, имеем:

2В значении «трудная задача». — Прим. перев.

38

Решение Архита равносильно повторению построения, приведенного выше, но с использованием второго типа пропорции, упомянутого ранее, который здесь эквивалентен

р : x = x : у и х : у = у : q.

Однако это только конечный результат построения Архита, которое тщательно разработано в пространстве с использованием пересечений сферы, конуса и цилиндра; это действительно столь сложное построение, что в моем (первом) издании книги Дильса Досократики (Presоcraties) рисунок, который предназначался для иллюстрации текста, оказался полностью ошибочным. Конечно, приведенный выше, на первый взгляд, простой рисунок нельзя построить сразу с помощью циркуля и линейки на основе имеющихся данных р и q. Причина заключается в том, что с помощью линейки вы только сможете начертить прямые линии (кривые первого порядка), с помощью циркуля только окружность, которая является частной кривой второго порядка; но чтобы извлечь кубический корень, должна присутствовать заданная кривая, по крайней мере, третьего порядка. Архит весьма изобретательно замещает ее этими кривыми пересечения. Его метод решения не является сверхсложным, как это может показаться, он лишь указывает на тот уровень мастерства, которого он достиг примерно за полвека до Евклида.

Последним моментом в учении пифагорейцев, который мы здесь рассмотрим, является их космология. Она представляет для нас особый интерес, поскольку обнаруживает неожиданную рациональность мировоззрения, изобилующего необоснованными, предвзятыми идеалами совершенства, красоты и простоты.

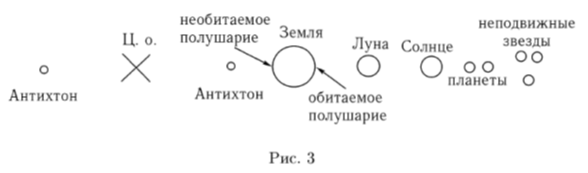

знали, что Земля является сферой, и, вероятно, именно они первыми узнали об этом. Скорее всего этот вывод они сделали исходя из круговой тени Земли на Луне при лунных затмениях, которые они объясняли более или менее верно (см. далее). Их модель планетарной системы и звезд схематично и кратко показана на следующем рисунке.

Сферическая земля за двадцать четыре часа совершает оборот вокруг неподвижного центра Ц. о. (Центрального огня, но не Солнца!); к этому центру она всегда обращена одним и тем же полушарием (как Луна к нам), которое является необитаемым, потому что там слишком

39

жарко. Предполагается, что девять сфер, расположенных относительно одного центр — Ц. о., несут: (1) Землю, (2) Луну, (3) Солнце, (4-8) планеты, (9) неподвижные звезды, при этом каждая вращается со своей особой скоростью. (Таким образом, выстраивание вдоль прямой линии, как на нашем рисунке, чисто схематическое; оно никогда не могло иметь место.) Существует еще десятая сфера, или, по крайней мере, десятое тело, антихтон3 или контр-Земля, в отношении которой не совсем ясно, находилась ли она по ту же сторону от Центрального огня, что и Земля, или по другую. (На нашем рисунке представлены обе возможности.) Во всяком случае, естественно предполагалось, что все три тела — Земля, Центральный огонь, контр-Земля — находятся всегда на прямой линии, поскольку антихтон никогда не был виден; он был необоснованным измышлением. Его могли выдумать ради священного числа десять, но он также был ответственен за такие лунные затмения, которые возникали, когда и Солнце, и Луна были видны в противоположных точках очень близко к горизонту. Это возможно, потому что вследствие отражения лучей в атмосфере мы видим заходящую звезду, хотя в действительности она уже в течение нескольких минут находится ниже линии горизонта. Так как это явление не было известно, то такие затмения могли представлять трудность, которая привела как к необходимости придумать антихтон, так и к предположению, что Центральный огонь освящает не только Луну, но и Солнце, планеты и неподвижные звезды, и что лунные затмения создаются тенью Земли или антихтона в свете Центрального огня.

На первый взгляд, эта модель представляется такой неправильной, что она, по-видимому, едва ли заслуживает, чтобы ей уделяли какое-либо внимание. Но давайте рассмотрим ее внимательно и будем помнить, что о размерах (а) Земли и (б) орбит ничего не было

3От antiи греч. chthon — земля. — Прим. перев.

40

известно. Известная тогда часть Земли, бассейн Средиземного моря, действительно проходит полный круг за двадцать четыре часа вокруг невидимого центра, к которому она всегда обращена одной и той же стороной. Именно это вызывает быстрое суточное движение, в котором участвуют все небесные тела. Признание этого в качестве единственного истинного движения само по себе явилось великим достижением. Неверным в представлении о движении Земли оказался следующий момент: кроме вращения, выделяли еще полный оборот по орбите с тем же периодом; ошибка заключалась только в отношении периода и центра полного оборота. Эти ошибки, грубые, как они представляются нам, имеют небольшое значение по сравнению с впечатляющим признанием того факта, что Земле отводилась роль одной из планет, так же как Солнцу, Луне и остальным пяти небесным телам, что мы называем планетами. Это замечательный подвиг самоосвобождения от предрассудка, что человек и его обиталище обязательно должны находиться в центре Вселенной; это первый шаг к современной точке зрения, которая рассматривает наш земной шар как одну из планет одной из звезд в одной из галактик Вселенной. Известно, что от этого шага после того, как примерно в 280 году до н. э. его завершил Аристарх Самосский, очень скоро был сделан шаг в обратном направлении, когда был восстановлен предрассудок, имевший место официально, по крайней мере, в некоторых странах света, вплоть до начала девятнадцатого века.

Можно задать вопрос, с какой целью вообще придумали этот центральный огонь. Затруднения при объяснении этих необыкновенных затмений, когда были видны как Солнце, так и Луна, едва ли оказались достаточной причиной4. То, что Луна не имеет собственного света, а освящается другим источником, узнали очень рано. Итак, оба наиболее впечатляющие явления на небесах, Солнце и Луна, очень похожи в своем суточном движении, а также по форме и по размеру; последнее происходит благодаря случайному совпадению, что Луна находится к нам примерно во столько же раз ближе, во сколько раз она меньше. Это обстоятельство непременно заставляет поставить оба явления на одну и ту же основу, перенести все, что известно о Луне на Солнце, и, таким образом, считать, что они оба освещаются одним и тем же источником, которым как раз является гипотетический Центральный огонь. Но поскольку его не видно, то не оставалось иного места, кро-

4Между прочим, нет уверенности, что подобное затмение когда-либо наблюдали.

41

ме как поместить его «под нашими ногами» скрытым от наших глаз нашей собственной планетой.

Эту модель, хотя, возможно, ошибочно, приписывают Филолаю (вторая половина пятого века). Беглый взгляд на ее дальнейшее развитие показывает, что даже грубые ошибки, совершенные под влиянием предвзятых идей о совершенстве и простоте, могут быть относительно безобидными; более того, чем более произвольным и необоснованным является подобное предположение, тем меньший умственный ущерб оно нанесет, так как его быстрее исключат на основании опыта. Как однажды было сказано, лучше ошибочная теория, чем вообще никакой.

В данном случае сначала путешествия карфагенских купцов за пределы «Геркулесовых столбов» и немного позднее поход Александра Македонского в Индию не обнаружили ни Центрального огня или антихтона, ни того, что Земля становится менее населенной за пределами средиземноморской культуры. Поэтому от всего этого следовало отказаться. Когда не стало вымышленного центра (Центрального огня), то, естественно, была оставлена идея о суточном обороте Земли по орбите, которую заменили ее чистым вращением вокруг собственной оси. Среди историков, изучающих античную философию, существует разногласие относительно того, благодаря кому появилось «новое учение о вращении Земли»; некоторые утверждают, что этим учением мы обязаны Екфанту, одному из самых молодых пифагорейцев, другие склонны считать его только участником диалога Гераклита Понтийского (уроженца Гераклии на Черном море, который посещал школы Платона и Аристотеля) и приписывать это «новое учение» (о котором, между прочим, Аристотель упоминает, но отвергает его) Гераклиту. Но, возможно, более важно подчеркнуть, что здесь не возникало вопроса о новом учении; система Филолая уже включала вращение Земли: о теле, которое совершает полный оборот вокруг центра и постоянно обращено к нему одной и той же стороной — как Луна по отношению к Земле — нельзя сказать, что оно не вращается, но оно вращается с периодом как раз равным периоду его полного оборота. Это не изощренное научное описание; да и равенство периодов Луны (и других небесных тел, ей подобных) не является случайным совпадением, а возникает вследствие трения, создаваемого приливами и отливами в ранее существовавшей океанической или атмосферной поверхности Луны или внутри ее тела5.

5Трение, создаваемое приливом и отливом, приводит к (очень слабому) замедле-

42

Итак, как мы установили ранее, система Филолая приписывала Земле, по отношению к Центральному огню, точно такой же вид движения, вращение и полный оборот по орбите с тем же периодом. Исключение этого последнего не означает открытие первого, так как оно уже было открыто. Мы скорее склонны назвать его шагом в неправильном направлении, поскольку движение по орбите существует, хотя и вокруг другого центра.

Но упомянутому выше Гераклиту, который близко общался с последними пифагорейцами, по-видимому, следует приписать честь открытия самого важного шага в направлении признания действительного положения вещей: были замечены поразительные изменения яркости внутренних планет, Меркурия и Венеры. Гераклит правильно объяснил их изменением расстояния от Земли. Следовательно, они не могли двигаться по кругу вокруг последней. Следующий факт, что в своем основном или среднем движении они следовали направлению Солнца, вероятно, помог подсказать правильную точку зрения, что эти две планеты так или иначе двигаются по кругу вокруг Солнца. Аналогичные соображения скоро применили к Марсу, который также проявляет значительные изменения в яркости. В конечном счете, как известно, Аристарх Самосский открыл (примерно в 280 году до н. э.) гелиоцентрическую систему примерно спустя полтора века после Филолая. Ее разумность не признали многие, и еще примерно через 150 лет ее отверг авторитет великого Гиппарха, «Ректора Александрийского Университета», как бы его назвали в наши дни.

Любопытен тот факт (который не смущает здравомыслящего ученого современности), что пифагорейцы со всеми своими предрассудками и предвзятыми идеями о красоте и простоте добились больших успехов, во всяком случае в этом одном важном направлении — понимания строения Вселенной, — нежели здравомыслящая школа ионийских «физиологов», о которых мы вскоре поговорим, и нежели атомисты, ставшие их духовными преемниками. По причинам, которые мы очень скоро укажем, ученые весьма склонны считать ионийцев (Фалеса, Анаксимандра и других) и, прежде всего, великого атомиста Де-

нию вращения Земли. Влияние на Луну обязательно заключается в (очень медленном) удалении от Земли вместе с соответствующим увеличением периода полного оборота Луны. Из этого хочется сделать вывод, что для сохранения точного равенства двух периодов Луны даже сейчас должен действовать некоторый слабый фактор.

43