13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

Автор:Кант Иммануил

Кант И. Антропология

Иммануил Кант

АНТРОПОЛОГИЯ

Содержание

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ДИДАКТИКА.

О способе познавать как внутреннее, так и внешнее в человеке.

О познавательной способности.

О самосознании. § 1. 4

Об эгоизме. § 2. 5

О произвольном сознании своих представлений. § 3. 8

О самонаблюдении. § 4. 8

О представлениях, которые мы имеем, не сознавая их. § 5. 11

Об отчетливости и неотчетливости в сознании своих представлений. § 6. 13

О чувственности в противоположности рассудку. § 7. 15

Апология чувственности. § 8. 18

Оправдание чувственности по первому обвинению. § 9. 19

Оправдание чувственности по второму обвинению. § 10. 19

Оправдание чувственности по третьему обвинению. 20

О возможности по отношению к познавательной способности вообще. § 10 а. 21

Об искусственной игре с чувственной иллюзией. § 11. 23

О дозволительном искусстве казаться в области морали. § 12. 25

О пяти внешних чувствах. § 13. 26

О пяти внешних чувствах. § 14. 27

О чувстве осязания. § 15. 28

О слухе. § 16. 28

О чувстве зрения. § 17. 29

О чувствах вкуса и обоняния. § 18. 30

Общее замечание о внешних чувствах. § 19. 30

Вопросы. § 20-21. 31

О внутреннем чувстве. § 22. 33

О причинах повышения или понижения чувственных ощущений по степени. § 23. 34

О затрудненности, ослаблении и полной потере чувственной способности. § 24-25. 37

О воображении. § 26-28. 39

О чувственной творческой способности в ее различных видах. § 29-31. 45

О способности представлять в настоящем прошедшее и будущее посредством воображения. § 32-34. 52

О непроизвольном, творчестве в здоровом состоянии, т.е. о cнoвидении. § 35. 58

Об описательной способности. (Facullas signatrix). §36-37. 59

О познавательной способности, поскольку она основывается на рассудке. Деление. § 38. 64

Антропологическое сравнение трех высших познавательных способностей друг с другом. § 39-42. 65

О немощах и болезнях души в отношении познавательной способности.

А. Общее деление. § 43. 69

В. О душевной немощи познавательной способности. § 44-47. 71

С. О душевных болезнях. § 48. 78

Отдельные заметки. § 51. 83

О талантах познавательной способности. § 52. 85

О специфическом различии сравнивающего и обобщающего остроумия.

А. О продуктивном остроумии. § 53. 86

В. О чуткости или способности исследования. § 54. 88

С. Об оригинальности познавательной способности или о гениальности. § 55. 88

Чувство удовольствия и неудовольствия.

Деление. 94

О чувственном удовольствии.

А. О чувстве приятного или чувственном удовольствии в ощущении от предмета. § 58. 94

О скуке и развлечениях. § 59-64. 96

В. О чувстве прекрасного, т. е. отчасти o чувственном, отчасти об интеллектуальном удовольствии в рефлектирующем созерцании, или o вкусе. § 65. 103

Вкус имеет тенденцию внешним образом содействовать моральности. § 67-68. 106

Антропологические заметки о вкусе.

А. О модном вкусе. § 69. 107

В. О художественном вкусе. 108

О роскоши. § 70. 111

О желательной способности. § 71. 113

Об аффектах и их отличии от страстей. § 72. 113

Об аффектах в частности.

А. О власти души по отношению к аффектам. § 73. 115

В. О различных аффектах. § 74. 116

О боязливости и храбрости. § 75. 117

Об аффектах, которые сами ослабляются в своем стремлении к цели. (Impotentes animi motus). § 76. 120

Об аффектах, посредством которых природа механически содействует нашему здоровью. § 77. 122

О страстях. § 78-79. 125

Деление страстей. 127

А. О жажде свободы, как страсти. § 80. 128

В. О мстительности, как страсти. § 81. 129

С. О склонности иметь возможность оказывать на других людей влияние вообще. § 82. 130

А. Честолюбие. § 83. 131

В. Властолюбие. 132

С. Корыстолюбие. 133

О мечтательности, как страсти. § 84. 133

О высшем физическом благе. § 85. 134

О высшем морально-физическом благе. § 86. 135

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

О способе познавать внутреннее содержание человека из внешности. 141

А. Характер личности. § 87. 141

I. Об естественных задатках. 141

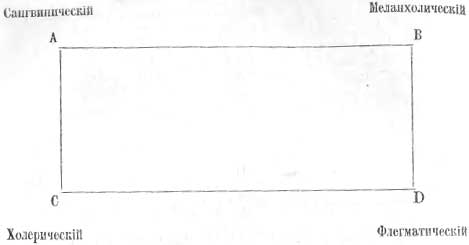

II. О темпераменте. 142

III. О характере, как образе мышления. 147

IV. О свойствах, которые следуют, только из того, имеет ли человек характер, или не имеет его. 148

B. Характер пола. 157

С. Характер народа. 164

D. Характер расы. 172

Е. Характер породы. 173

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Все успехи в культуре, которые являются школою для человека, имеют своею целью применять к жизни приобретенные познания и навыки. Но самый главный предмет в мире, к которому эти познания могут быть применены, это человек, ибо он для себя своя последняя цель. В виду этого понятие «мироведения» особенно применимо к познанию человека в его родовых признаках, как существа, обитающего на земле и одаренного разумом, хотя он и представляет из себя только часть всех земных созданий.

Учение о познании человека, изложенное в систематическом виде (антропология), может быть представлено или в физиологическом или в прагматическом отношении. — Физиологическое познание человека сводится к исследованию того, что делает из человека природа, а прагматическое исследует то, что он, как свободно действующее существо, делает, или может и должен делать из себя сам. — Кто размышляет о физических причинах,— например, задумывается над вопросом о том, на чем основывается способность памяти, — может на разные лады объяснять (по Декарту) следы, остающиеся в мозгу после внешних впечатлений, — те следы, которые оставляют по себе пережитые ощущения. Но здесь он должен сознаться, что он остается только простым зрителем игры своих представлений и что здесь все должен предоставить природе, так как он не знает мозговых нервов и волокон, не умеет овладеть ими в своих личных целях и поэтому его теоретические размышления в этой области ни к чему не ведут. — Но если, своими наблюдениями над тем, что затрудняет запоминание или содействует ему, он пользуется для того, что бы расширить область памяти или сделать ее более гибкою, и если для этого он пользуется своим знанием человека, то это познание является предметом уже другой части антропологии, а именно представленной в прагматическом отношении; собственно только этою частью антропологии мы и думаем заниматься в нашем исследовании.

Такая антропология, рассматриваемая как познание жизни, которое начинается после школьного периода, собственно еще не может называться прагматическою, хотя-бы она заключала в себе широкое знание вещей, существующих в мире, т. е. животных, растений и минералов в различных местностях и при различных климатических условиях; прагма-

1

тическою oнa бывает только тогда, когда изучает человека, как члена общества, как гражданина мира. — В виду этого даже изучение человеческих рас, как продуктов, созданных силами природы, относится не к прагматическому, но к теоретическому мироведению.

Выражения «знать жизнь» и «уметь жить» в своем значении расходятся достаточно широко, так как в первом случае имеют в виду только такую игру, на которую смотрят со стороны, а во втором — в этой игре и сами принимают участие. Но антрополог стоит на очень невыгодной для него точке зрения для того, чтобы судить о так называемом большом свете, или о сословии знатных, ибо этот круг с одной стороны отличается замкнутостью, а с другой — сторонится от всех посторонних людей.

Одним из средств для расширения области антропологии являются путешествия, — в крайнем случае даже чтение книг других путе-шественников. Но для того, чтобы узнать, на что следует обращать внимание в чужих краях, чтобы в достаточной степени расширить свои познания о человеке, — надо прежде всего изучить человека дома, путем общения с своими земляками и согражданами 1). Без такого общего плана (который уже предполагает некоторое знание людей) каждый член общества все еще остается в очень ограниченной области для своих антропологических наблюдений. Общее познание при этом всегда предшествует местному познанию, если только первое проверено и систематизировано на основе философии; если же этого нет, то все приобретенные нами познания представляют из себя только разрозненные тючки и не создают науки.

Все попытки с должною основательностью создать такую науку встречают на своей дороге затруднения и серьезное противодействие, которое объясняется уже самыми свойствами человеческой природы.

1) Человек, который замечает, что за ним наблюдают и хотят его изучить, или приходит в смущение и тогда не может казаться тем, что он есть на самом деле, или же начинает притворяться и тогда он не хочет показаться таким, каков он в действительности.

2) Если-же он хочет изучать только себя самого, то, особенно при состоянии аффекта, который исключает возможность представления, оказывается в не менее критическом положении; именно, пока состояние аффекта продолжается, он не может делать наблюдений над собою, а когда он начинает наблюдать, аффекта уже нет.

3) Условия места и времени при продолжительном воздействии на человека создают привычки, а это, как говорят, уже вторая природа

___________________

1) Большой город, центр королевства, в котором находятся имперские учреждения и органы правительства, где есть университет (для культуры науки), город удобный для морской торговли, т. е. расположенный на реке, сближающей с внутренними провинциями страны, недалеко от границы, город, где, благодаря постоянным сношениям, можно изучать чужие языки и чужие обычаи, — такой город, как, Кенигсберг на Прегеле, представляет из себя очень удобное место для того, чтобы расширить свои познания как относительно жизни вообще, так и относительно человека. Здесь и без путешествия в чужие страны можно изучать человеческое общество.

2

человека, что затрудняет для нас суждение о себе самих; при этом условии трудно сказать, как ему смотреть на себя или, скорее, какое понятие он должен составить себе о других людях, с которыми он находится в общении; перемена положения, в которое судьба поставила человека или в которое он в погоне за приключениями сам себя поставил, очень мешает антропологии достигнуть степени настоящей науки.

Наконец, хотя и не в качестве источников, но в качестве вспомогательных средств, для антропологии могут быть полезными — история, биография, даже драмы и романы; хотя две эти последние категории дают нам не опыт и истину, а только поэтический вымысел, причем характеры и положения, в каких люди могут оказаться, рисуются в преувеличенном виде и представляются как-бы в фантастическом освещении, но ими все-таки позволительно пользоваться, хотя, по-видимому, они ничего не дают для действительного познания человека; но во всяком случае эти характеры, как рисуют их, например, Ричардсон или Мольер, по своим основным чертам заимствованы из наблюдений действительной жизни и людей; поэтому может быть по степени они и страдают преувеличением, но по качеству вполне соответствуют основным чертам человеческой природы.

Систематически составленная и в прагматическом отношении популярно изложенная, объясненная примерами, пополнить которые может каждый читатель, антропология представляет читающей публике ту выгоду, что во всей полноте намечает те рубрики, под которые можно подвести каждое подмеченное человеческое свойство, обнаружившееся в практической жизни; таким образом эти рубрики дают много поводов и данных, чтобы каждому отдельному свойству посвятить особое исследование и затем поставить его на подобающее место в системе; этим путем работы в этой области сами собою могут быть разделены между любителями подобных изысканий, а, благодаря единству плана, выводы этих изысканий сами собою соединятся в одно целое, что в свою очередь будет содействовать росту этой общеполезной науки и ускорить ее возникновение 1).

_________________

1) В моих постоянных занятиях чистою философиею, к которым я приступил по свободному побуждению и которые я продолжал по обязанности в качестве профессора, я за тридцатилетний период времени прочитал только две серии лекций, целью которых было именно такое познание жизни; именно, одно зимнее полугодие я читал лекции по антропологии, а одно летнее по физической географии; на этих популярных лекциях присутствовали и посторонние слушатели.

Руководством для изучения первой науки и является настоящая книга. Представить такую же работу и по второй области знания, — на основании рукописей, слегка набросанных и ни для кого, кроме меня, не разборчивых, и в настоящее время, при моем преклонном возрасте, едва-ли для меня возможно.

3

АНТРОПОЛОГИИ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ДИДАКТИКА.

О способе познавать как внутреннее, так и внешнее

в человеке.

ПЕРВАЯ КНИГА.

О познавательной способности.

________

О самосознании.

§ 1.

То обстоятельство, что человек может иметь в своих представлениях сознание своего «я», бесконечно возвышает его над всеми другими существами, живущими на земле.

В силу этого он личность и, в силу единства сознания, при всех изменениях, которые он может испытывать, одна и та же личность, — т. е. существо, по своему положению отличное от вещей, каковы неразумные звери; с ними он может поступать и распоряжаться как ему угодно, по своему произволу. Это справедливо и тогда, когда он еще не может выговорить этого «я», ибо он все-таки имеет его в своей мысли, и все языки, когда говорят что-либо от первого лица, всегда должны мыслить это «я», хотя-бы это сознание они и не выражали особым словом. Эта способность (именно способность мыслить) и есть рассудок.

Но замечательно, что ребенок, который уже приобрел некоторый навык в речи, все-таки сравнительно поздно (иногда спустя год после рождения) в первый раз начинает называть себя через «я»; до тех пор он обыкновенно говорит о себе в третьем лице («Карл хочет пить, гулять и т. д.»); когда же он начинает говорить через «я», кажется, будто бы в нем загорается какой то новый свет. С этого дня он никогда не вернется к прежней манере говорить. Прежде он только чувствовал себя, теперь он себя мыслит. Объяснение этого явления представляет значительные трудности для антропологов.

То обстоятельство, что ребенок в первую четверть года после своего рождения не умеет ни плакать, ни улыбаться, — по-видимому тоже зависит от развития известных представлений об обиде и несправедливости, которые намекают уже на разум. Если же он в этом периоде времени начинает следить глазами за блестящими предметами, то это лишь грубое начало развития в нем восприятий (аппрегензии чув-

4

ственного представления), чтобы впоследствии поднять их до действительного познания предметов внешних чувств, т. е. до опыта.

Далее, то обстоятельство, что, когда ребенок начинает говорить, его коверканье слов кажется таким милым как для матери, так и для няньки, которое заставляет их постоянно ласкать и целовать ребенка, тотчас же исполнять каждый его каприз и каждое желание и делает его маленьким тираном, — то эту очаровательность маленького существа в период его первоначального превращения в человека, с одной стороны надо приписать его невинности и полной искренности во всех его, даже ошибочных проявлениях, когда в нем не бывает ничего притворного и затаенного, а с другой естественной склонности няньки хорошо относиться к маленькому созданию, которое с такою ласкою совершенно отдается чужому произволу; в виду этого - то детство и является для ребенка самою счастливою порою жизни; при этом и воспитатель, который как бы сам превращается в ребенка, до некоторой степени второй раз переживает все удовольствия этого возраста.

Впрочем, воспоминания о годах своего детства обыкновенно далеко не доходят до этого раннего периода, так как это пора не опытного познания, а разрозненных восприятий, не соединенных в познание об объекте.

Об эгоизме.

§ 2.

С того дня, когда человек начинает говорить через «я», он везде, где только возможно, проявляет и утверждает свою возлюбленную личность и эгоизм развивается неудержимо, если и не открыто (ибо в этом ему может оказать противодействие эгоизм других людей), то тайно, с мнимым самоотвержением и лицемерною скромностью, чтобы тем вернее выиграть свою игру и подняться в мнении других людей.

Эгоизм может иметь претензии трех видов, — претензии рассудка, вкуса и практического интереса, т. е. может быть или логическим, или эстетическим, или практическим.

Логический эгоизм считает излишним проверять свое суждение на рассудке других людей, как будто бы этот пробный камень (criterium veritatis externum) для него совершенно не нужен. Но до такой степени достоверно, что мы не можем обойтись без этого средства для того, чтобы обеспечить правильность нашего суждения, что, может быть, именно в этом то и заключается самое серьезное основание для настойчивого требования со стороны нашего ученого мира свободы печати; если нам не дают высказываться свободно, то этим от нас отнимают самое надежное средство испытывать правильность наших собственных суждений и предоставляют нас на произвол заблуждений. Пусть не говорят, что, по крайней мере, математик имеет привилегию говорить лично за себя и за своею ответственностью, ибо, если бы всегда и всюду не замечалось полного соответствия суждений землемера

5

с суждениями всех других людей, которые прилежно и не без таланта работали в этой области, то и здесь нельзя было бы избежать некоторого опасения, как бы так или иначе не допустить ошибки. Бывают даже и такие случаи, когда мы не только не верим показаниям наших собственных внешних чувств, например, звенит ли у нас в ушах, или мы действительно слышим звон колокольчика, но считаем нужным спросить об этом у других, не слышится ли и им то, что слышим мы. И хотя в философских вопросах в подтверждение нашего собственного суждения мы не можем ссылаться на мнения других, как юристы ссылаются на мнения известных правоведов, — во всяком случае каждый писатель, у которого нет последователей, с каждым откровенно высказанным мнением, как бы серьезно оно ни было, рискует навлечь на себя подозрение в ошибке.

Именно поэтому всегда рискованное дело утверждать перед публикою положение, противоречащее общему мнению, даже мнению разумных людей. Такой внешний признак эгоизма называется парадоксальностью. Здесь смелость и риск заключается не в том, что это положение может оказаться ошибочным, но только в том, что оно найдет себе признание у немногих. Склонность к парадоксам это в сущности логическое упрямство — и не из нежелания показаться подражателем кого бы то ни было другого, только из желания казаться редким и исключительным человеком. Но такой человек часто ошибается в своих стремлениях и кажется только чудаком. Но, так как каждый человек может и должен утверждать свою собственную правду («если все отцы так, то я не так» — Абеляр), упрек в парадоксальности, если только она основывается не на суетном желании чем-нибудь отличаться от других, не имеет дурного, оскорбительного смысла. Парадоксу противопоставляется все заурядное (будничное), что имеет на своей стороне общее мнение. При подчинении последнему мы имеем так же мало твердой уверенности в своих суждениях, если еще не меньше, в особенности в том случае, когда это будничное спит и дремлет; а парадоксы будят мысль, призывают к большой внимательности и к новой пытливости, а это часто ведет и к новым открытиям.

Эстетический эгоист — это тот человек, который довольствуется исключительно своим собственным вкусом, хотя бы все находили негодными, порицали и высмеивали его стихи, картины, музыкальные произведения и т. д. Он лишает себя возможности дальнейшего усовершенствования, когда обособляется с своим собственным суждением, сам себе аплодирует и пробный камень для оценки красоты в искусстве ищет только в себе самом.

Наконец, моральный эгоист — это тот человек, который все цели жизни ограничивает на самом себе, который всякую выгоду и пользу видит только в том, что нужно и полезно для него и высшую основу определения своей воли полагает, кат эвдемонист, только_в своем удовольствии и в своей выгоде, а не в исполнении долга. А так как всякий другой человек создаст себе совершенно другое понятие о том, в чем состоит счастье в жизни, то именно этот эгоизм, до-

6

веденный так далеко, ни в каком случае не может, заключать в себе критерия правильного понятия о долге, которое поэтому могло бы приобрести значение всеобщего принципа для всех. Поэтому все эвдемоирсты в то же время и практические эгоисты.

Эгоизму можно противопоставлять только плюрализм, — т. е. такой образ мышления, при котором себя считают не всеобъемлющим и законченным в себе особым миром, но видят только одного из членов общества. Вот что в этой области относится к антропологии. То же, что касается этого различия по метафизическим понятиям, лежит совершенно вне сферы той науки, о которой идет здесь речь. Именно, вопрос о том, имело ли я, как мыслящее существо, причину вне моего существования признавать существование законченного целого других существ, находящихся со мною в общении (так называемый мир), — это уже вопрос не антропологический, а чисто метафизический.

ПРИМЕЧАНИЕ.

О формальностях эгоистического языка.

Обращение главы государства к народу в настоящее время делается обыкновенно во множественном числе (мы, N, Божиею милостию и т. д.); но вопрос в том, имеют ли эти слова эгоистический смысл, т. е. отмечающий полноту собственной власти и одинаковый по значению с обычным выражением короля Испании в формуле Io el Rey я, король)? По-видимому, эта формула для обозначения высшего авторитета на первых порах имела в виду скорее некоторое ограничение понятия (мы, король, и его совет, или государственные чины). Каким же образом могло случиться, что лицо, о котором мы говорим в данную минуту и которое в древних классических языках обозначалось посредством ты, т. е. в единственном числе, у различных, главным образом германских, народов превратилось в нечто множественное, и стало обозначаться посредством местоимения вы? Сюда же надо отнести еще два немецких выражения для обозначения высокого достоинства того лица, с которым в данную минуту говорят, — а именно Ег и Sie (как будто это не обращение в разговоре, но рассказ о ком-то отсутствующем и при том или об одном человеке, или о многих); наконец, в довершение всех нелепостей мнимого уничижения говорящего перед его собеседником и якобы превознесения его над собою, установили обычай называть в разговоре не имя своего собеседника, но отвлеченное определение его сословия или его служебного положения (Ваша милость, Ваше благородие, Ваше Высокородие и т. п.). По всем вероятиям, этот обычай возник на основе феодального строя общества, в котором обращали серьезное внимание на то, чтобы точно отметить должную степень уважения, подобающую лицам знатным, по всей лестнице титулов, начиная от королевского достоинства через все промежуточные ступени вплоть до той последней площадки, на которой человеческие привилегии оканчиваются и остается только человек просто, т. е. до сосло-

7

вия крепостных людей; к ним их господа обращаются уже на ты, как и к маленьким детям, которые еще не могут иметь своей собственной воли.

О произвольном сознании своих представлений.

§ 3.

Стремление сознать свои представления выражается или во внимании (attentio), или в отвлечении от представления, которое я сознаю в настоящую минуту (abstractio). Последнее не есть устранение или утрата представления (это было бы просто рассеянностью, distractio), но действительный акт познавательной способности, направленной к тому, чтобы представление, которое я сознаю, удержать в сознании от соединения с другими представлениями. Поэтому не говорят: «нечто» отвлечь (выделить), но говорят: «отвлечь от чего либо», т. е. обособить определение предмета моего представления, в силу чего это представление приобретает всеобщность понятия и в таком виде воспринимается рассудком.

Способность отвлечения от представления, даже в том случае, когда оно навязывается человеку путем внешних чувств, есть гораздо более высокая способность, чем способность внимания, ибо она доказывает свободу нашего мышления и самопроизвольность нашего духа, что дает возможность иметь в своей власти состояние наших представлений (Animus sui compos). В этом отношении способность отвлечения гораздо сложнее и гораздо ценнее, чем способность внимания, поскольку дело касается представлений внешних чувств.

Многие люди чувствуют себя несчастными только потому, что не умеют делать отвлечений. Жених мог бы сделать хорошую партию, если бы он мог закрыть глаза на бородавку на лице или на гнилой зуб во рту своей невесты. Но наша способность внимания имеет ту странную и нелюбезную особенность, что она почти непроизвольно сосредоточивает всю свою силу на том, что у другого не в порядке. Так уже она создана, что во все глаза смотрит на оторванную от сюртука пуговку, на дурной зуб или на обычную ошибку в речи собеседника, и таким путем приводит в смущение других, да и для себя портит свое впечатление. Если главное хорошо, то не только справедливо, но и умно не обращать внимания на некоторые недочеты в других людях, даже в нашем собственном благополучии. Эта способность отвлекать свидетельствует уже о той силе духа, которую можно приобрести только путем упражнения.

О самонаблюдении.

§ 4.

Замечать (animadvertere) за собою — еще не значит наблюдать (observare) себя. Последнее это методическое сопоставление вос-

8

приятий, получаемых от самого себя, которые дают материал для дневника человека, наблюдающего за самим собою; последнее легко приводит к мечтательности.

Внимание (attentio) к себе самому, когда имеют дело с людьми, хотя и необходимо, но при общественных сношениях не должно быть заметным, ибо в противном случае оно ведет или к замешательству (неловкости в обществе), или к аффектации (натянутости). Противоположность такому самочувствию в обществе является непринужденность (air dégage), уверенность в себе и в том, что другие не будут невыгодно отзываться относительно его манеры держать себя в обществе. Тот, кто держит себя так, как будто бы он каждую минуту любуется собою перед зеркалом, или говорит так, как будто бы он сам (а не кто-нибудь другой) прислушивается к своей речи, — до некоторой степени напоминает актера. Он рисуется и в искусственном освещении старается представить свой внешний облик; если эти усилия становятся заметными и для других, то такой человек много теряет в глазах общества, ибо при этом возникает подозрение, что он про себя рассчитывает обмануть других. Уменье держать себя так, чтобы уже своим внешним видом исключать малейший повод для такого подозрения, называется естественностью, простотою манер (что, впрочем, отнюдь не исключает художественности и вкуса); и эта естественность нравится уже правдивостью и искренностью своего внешнего обнаружения. Но там, где эта естественность вытекает из простоты сердечной, т. е. из неопытности в искусстве притворяться, которое стало правилом в общественных сношениях, — она называется наивностъю.

Простая и открытая манера говорить у девушки, которая кажется слишком мужественною и энергичною, или у провинциала, незнакомого с городскими приемами, своею наивностью и прямотою (неопытностью в искусстве казаться), вызывает веселую улыбку у тех людей, которые уже напрактиковались и изловчились в этом искусстве. Но это отнюдь не презрительная насмешка, ибо в глубине сердца и эти люди уважают искренность и откровенность. Это добродушная ласковая усмешка над неопытностью в этом дурном искусстве, хотя оно достаточно объясняется испорченностью человеческой природы, — в искусстве казаться, которое скорее должно возбуждать сожаление о том, что оно существует, чем смех, когда оно становится рядом с естественными проявлениями еще неиспорченной природы1). Эта мгновенная веселая улыбка, как солнечный луч, на минуту пробивается сквозь тяжелые покровы туч, облегающих небо, и тотчас-же гаснет, чтобы пощадить потемки нашего самолюбия.

Но вернемся к ближайшей цели этого параграфа, а именно к нашему предостережению: не слишком увлекаться выслеживанием самих себя и как-бы насильственным пытанием внутренней исто-

_________________

1) В этом отношении знаменитый стих Персия можно было бы изменить так: «naturamvideantingemiscantquerelicta» (пусть они видят природу и вздыхают о том, что позабыто).

9

рии наших мыслей и чувств; это предостережение мы делаем собственно потому, что именно здесь прямая дорога к тому, чтобы окончательно запутаться среди мнимых высших откровений и сил, влияющих на нас неведомо откуда, без всякого содействия с нашей стороны, — и таким образом удариться в иллюминатство.

Незаметно для себя мы делаем здесь мнимые открытия, хотя получаем только то, что мы сами в себя положили, — как это делал Буриньон в очень заманчивых, или Паскаль в ужасных и страшных образах. В таком же положении оказался и Альбрехт Галлер, в общем человек очень не глупый, который так долго, часто почти без перерывов, вел дневник своих душевных состояний, что в конце концов был принужден обратиться к знаменитому богослову, своему прежнему товарищу по академии, доктору Лессу, с вопросом, — не может ли он найти утешение для своей смущенной души в его обширной сокровищнице богословской учености.

Вполне достойно глубокого размышления, для логики и метафизики необходимо и полезно — наблюдать в себе различные акты способности представления, когда мы сами их вызываем в себе для этого. Но пытаться подсмотреть их, когда они без зова, сами собою, появляются в сознании (что совершается игрою непреднамеренного творческого воображения), — в виду того, что в таком случае принципы мышления не предшествуют (как следовало бы) нашим представлениям, но следуют за ними, — это уже извращение естественного порядка в познавательной способности и представляет или уже созревшую душевную болезнь (помешательство, Grillenfängerei), или расположение к такой болезни, с домом для умалишенных в перспективе. Тот, кто много умеет говорить о своем внутреннем опыте (о благодати, об иску-шениях), собираясь в путь в надежде сделать какое-нибудь открытие, прежде всего должен завернуть в Антициру 1), чтобы там подвергнуть исследованию самого себя. С этими внутренними опытами дело во всяком случае стоит далеко не так, как с опытом внешним относительно предметов в пространстве, где эти предметы являются рядом друг с другом и в известной устойчивости.

Внутреннее чувство воспринимает отношения своих определений только во времени, значит в смене, где не может быть того продолжительного созерцания явлений, которое необходимо для опыта 2).

___________________

1) Антицира, прибрежный город в Фокиде, у подножия Парнаса, славилась обилием чемерицы (Helleborus); это было целебное средство при помешательстве и меланхолии. Отсюда выражение (у Плипия): caputtribusAnticyrisinsanabile (голова, которую не поправить тремя Антицирами).Примеч. Перев.

2) Если мы представим себе внутреннее действие (самопроизвольность), через которое становится возможным понятие (мысль) т. е. рефлексию, и восприимчивость, через которую становится возможным восприятие (perception), т. е. эмпирическое созерцание, как аппрегензию, и оба эти акта представим в соединении с сознанием, - то сознание (apperception) можно будет разделить на сознание рефлексии и на сознание аппрегензии. Первое – это сознание разума, второе – внутреннего чувства; первое – чистая, а второе эмпирическая апперцепция: и тогда первое ошибочно называется сознанием внутреннего чувства. – В психологии мы изучаем себя по нашим представлениям внутреннего чувства,

10

О представлениях, которые мы имеем, не сознавая их.

§ 5.

Иметь представления и не сознавать, их, — по-видимому представляется чем-то противоречивым, ибо каким образом мы можем знать, что мы их имеем, если мы их не сознаем? — Это возражение делал еще Локк, который именно потому отрицал и существование такого вида представлений. Но косвенным путем мы можем сознавать, что мы имеем представление, хотя непосредственно и не сознаем его. — Такие представления называются темными, а все остальные ясными; и если их ясность простирается на частичные представления, входящие в состав их общего целого, то они называются отчетливыми представлениями, одинаково как в области мышления, так и в области созерцания.

Если я сознаю, что далеко от себя на лугу вижу человека, хотя я и не сознаю, что вижу его глаза, нос, рот и т. д., — то я собственно делаю вывод только о том, что этот предмет есть человек. Если бы в виду того, что я не сознаю в себе восприятия этих частей головы (а также и других органов этого человека), я захотел утверждать, что в своем созерцании я не имею представления о человеке, то я не мог бы сказать и того, что я вижу человека, ибо из этих частичных представлений слагается и все целое (голова или весь человек).

То обстоятельство, что поле нищих чувственных созерцаний и ощущений, которых мы не сознаем, хотя с несомненностью можем заключать, что мы их имеем, т. е. темных представлений, у людей (а точно также и у животных) неизмеримо, а ясные представления представляют из себя только совершенно незначительное количество отдельных точек, которые отчетливо лежат перед сознанием; то, что на большой карте нашей души освещены только немногие пункты, — может возбуждать у нас удивление перед нашим собственным существом; ибо, если бы только высшая сила пожелала сказать: «да будет свет», то без малейшего содействия с нашей стороны перед глазами человека открылось бы как-бы пол мира (если, например, мы возьмем ли-

_____________________

а в логике потому, что дает нам интеллектуальное сознание. – Здесь, по-видимому, «я» представляется нам двояким (что было бы противоречием): 1) я, как субъект мышления (в логике), которое обозначает чистую апперцепцию (только рефлектирующее я) и о котором мы ничего больше сказать не можем, так как это совершенно простое представление: 2) я, как объект восприятия, значит внутреннего чувства, которое заключает в себе разнообразие определений, что только и делает возможным внутренний опыт.

Вопрос, может ли человек при различных внутренних изменениях его души (его памяти и усвоенных их принципов), если он сознает эти изменения, сказать о себе, что он тот же самый человек, - вопрос нелепый, ибо человек только постольку и может сознавать в себе эти изменения, поскольку в различных состояниях он представляет себя как тот же самый субъект: и «я» человека, хотя двояко по форме (по способу представления), но не по материи (не по содержанию).

11

тератора со всем тем, что он имеет в своей памяти). Все, что открывает нам глаз, вооруженный телескопом (например, на луне), или микроскопом (в царстве инфузорий), в конце концов мы увидели нашими собственными глазами, ибо эти оптические средства не приносят глазу новых световых лучей и созданных ими образов, так как эти образы и без всевозможных искусственных орудии уже существовали на нашей сетчатке, но только значительно увеличивают их и этим доводят их до нашего сознания. — То же самое имеет значение и для слуховых ощущений, когда музыкант при помощи десяти пальцев и двух ног разыгрывает фантазию на органе и в то же время разговаривает с человеком, который стоит подле него; здесь в несколько мгновений в душе пробуждается огромное количество представлений, при чем для выбора каждого из них необходимо особое суждение относительно его пригодности, ибо единственный удар пальцем, несоответствующий гармонии, тотчас же прозвучит, как диссонанс; между тем в общем все идет так; удачно, что музыкант, без всякого приготовления разыгрывающий свою фантазию, очень хотел бы навсегда сохранить в нотных знаках кое-что из этой удачно сложившейся импровизации; но, может быть, он не в состоянии сделать это потом также хорошо даже при всем своем усердии.

Таким образом у людей обширнее всего поле темных представлений. — Но, так как эти представления могут быть восприняты только с своей пассивной стороны, как игра ощущений, то теория относится собственно к физиологической антропологии, а не к прагматической, которую именно мы и имеем здесь в виду.

Мы часто играем с нашими темными представлениями и имеем известный интерес ставить перед воображением в тени любимые или нелюбимые предметы; но еще чаще мы сами становимся ареною игры темных представлений, и наш рассудок не в состоянии спастись от тех нелепостей, к которым приводит его эта игра, хотя он сам ясно видит обман в этой игре.

То же самое бывает и в области половой любви, поскольку она имеет в виду собственно не симпатии, а обладание своим предметом. Много остроумия с давних пор было потрачено на то, чтобы набросить флер на то, что, хотя и приятно, но ставит человека в такое близкое, родственное отношение с другими породами животных, что возбуждает у людей стыд; и поэтому эта сторона жизни в изысканном обществе не может показываться без прикрас, хотя все выражения здесь всегда достаточно прозрачны для того, чтобы вызвать улыбку. — Воображение охотно блуждает здесь в потемках и всегда нужно не мало искусства для того, чтобы, избегая цинизма, не впасть в смешной пуризм.

С другой стороны, мы довольно часто видим игру темных пред-ставлений, которые не хотят исчезнуть даже тогда, когда они озаряются рассудком. Для умирающего часто кажется очень серьезным делом, чтобы его гроб похоронили в саду или под тенистым деревом, в поле или в достаточно сухой почве, хотя в первом случае он от-

12

нюдь не может наслаждаться живописными видами, а во втором — отнюдь не имеет причины опасаться получить от сырости насморк.

До известной степени и для разумных людей имеет значение то положение, что платье делает человека. Правда, русская пословица говорит: «по платью гостя встречают, а по уму провожают», но рассудок все-таки не может отделаться от воздействия темных представлений, придающих что-то важное и значительное хорошо одетому человеку; и только потом он потихоньку делает попытки исправить свое первоначальное непроизвольное суждение.

Но часто с полным успехом пользуются даже искусственною темнотою, чтобы щегольнуть основательностью и глубокомыслием. Предметы, когда мы видим их в сумерки или сквозь туман, всегда кажутся нам больше, чем они есть на самом деле 1). «Да будет темно» — вот магическая формула всех мистиков, которою они пользуются, чтобы искусственною темнотою приманить к себе гробокопателей мудрости. — И вообще известная степень загадочности в произведении далеко не неприятна читателю, ибо она дает ему возможность наслаждаться своим собственным остроумием при разрешении темных мест в ясные понятия.

Об отчетливости и неотчетливости в сознании своих представлений.

§ 6.

Сознание своих представлений, которое достаточно для отличия предмета от других, называется ясным. То сознание, при котором становится ясным и соединение представлений, называется отчетливым. Только благодаря последнему известная сумма представлений становится познанием при этом познании, в виду того, что каждое сознательное соединение представлений предполагает их единство, следовательно и правило для объединения, в этом разнообразии представлений мыслится известный порядок. — Отчетливому представлению можно противопоставить не сбивчивое (perceptio confusa), нo только менее отчетливое (minus clara) представление. То, что сложно, здесь следует соединить вместе, ибо в простом нет ни путаницы, ни порядка. Путаница, следовательно, только причина неотчетливости, а не ея определение. — В каждом сложном представлении (perceptio complexa),—

__________

1) Например, при дневном свете то, что больше освещено, чем окружающие предметы, кажется больше; так, белые чулки представляют икры более полными, чем черные, —огонь, разведенный ночью на высокой горе, кажется больше, чем он оказывается при измерении.

Может быть отсюда-же можно объяснить, почему луна кажется больше, а звезды, по-видимому, стоят дальше друг от друга, когда он находятся вблизи горизонта; в обоих случаях светящиеся предметы, которые мы видим у горизонта через более темные слои воздуха, кажутся нам больше, чем в небесной вышине; и то, что темно, в соседстве с ярким освещением кажется нам еще меньше. Таким образом, при стрельбе в цель, черный кружок на белом фоне гораздо удобнее для стрелка, чем белый на черном фоне.

13

a таково каждое познание (ибо для него всегда нужны созерцания и понятие),—отчетливость основывается на том порядке, в каком соединяются частичные представления; и эти представления тогда дают повод или только к лoгичеcкoмy делению (касающемуся только формы) на высшие и подчиненныя (perception primaria et secundaria), или к реальному делению на главные и побочныя представления (perception principalis et adhaerens); благодаря этому порядку познание становится отчетливым.—Вполне ясно, что, если способность познания вообще должна называться рассудком (в самом общем значении этого слова), то этот рассудок должен заключать в себя способность восприятия (attentio) данных представлений, чтобы дать созерцание,—способность обособления того, что свойственно многим из них (abstractio), чтобы дать понятие, — и способность размышления (reflexio), чтобы дать познание предмета.

Того, кто владеет этою способностью в превосходной степени, называют светлою головою; того, кому эта способность уделена в очень скромных размерах, тупицей (Pinsel, так как его всегда должны вести за собою другие); того же, кто в применении этой способности обнаруживает даже оригинальность, (в силу которой он сам из себя создает то, что в обычном порядке можно изучить только под чужим руководством), называют гением.

Того, кто ничему не научился, чему он должен был научиться, чтобы действительно знать, называют невеждой, если только знать что-либо его обязанность и если он хочет казаться ученым; если же у него этой претензии нет, то он может быть даже великим гением. Того, кто не умеет сам думать, хотя он мог многое изучить, называют ограниченною головою (тупым малым). И очень многознающий ученый, машина для обучения других, как он и сам когда-то учился, может оказаться очень ограниченным человеком в отношении разумного применения своего исторического знания. —Того, кто при публичном изложении своих познаний, когда-то изученных им, обнаруживает рабское отношение к школе (следовательно, недостаток свободы в самостоятельном мышлении), называют педантом. Таким педантом может быть как ученый, так и солдат и далее придворный. Среди них ученый педант в сущности еще самый терпимый, ибо от него все таки можно чему-нибудь научиться; напротив, мелочность в формалистике (педантизм) у последних не только бесполезна, но и в высшей степени смешна, особенно в виду той гордости, которая неизбежно присуща всякому педанту, ибо это гордость невежды.

Но искусство или скорее ловкость всегда говорить в тоне данного общества и вообще казаться модным, —а в области науки это иногда ошибочно называется популярностью, хотя в сущности это только прифранченное ничтожество, —иногда прикрывает некоторые недочеты ограниченных людей. Но это искусство может сбить с толку только детей. «Твой барабан (говорит у Адиссона квакер офицеру, который болтал, когда сидел рядом с ним в карете)—вот твое подобие: он шумит потому—что пусть».

Чтобы судить о людях по их познавательной способности (по уму

14

вообще), их делят на таких, за которыми признают здравый смысл, (sensus communis), —а это конечно не заурядный смысл толпы (sen-sus vulcgacis),—и на людей науки. Первые знают правила в случаях их применения (in concreto), вторые знают правила сами по себе и до их применения (in abstracto). Ум,—который нужен для познавательной способности первой категории, называют здравым смыслом (bon sens); а человека второй категории называют светлою головою (ingenium perspicax).—Замечательно, что первую способность, которая обыкновенно рассматривается как практическая познавательная способность, представляют себе не только так, что она может обойтись и без культуры, но даже так, что для неё культура будто бы вредна, если только она идет недостаточно далеко; такого человека прославляют поэтому до небес, видят в глубине его духа залежи скрытых и огромных сокровищ, и иногда изречения его, как какого-то оракула (гения Сократа), считают более надежными и достоверными, чем все, что наука может предложить к услугам человека.—Таким образом, если решение вопроса основывается на общих и прирожденных правилах рассудка (обладание которыми называется природным умом), то возникает сомнение, смотреть-ли на все по научным и искусственно составленным принципам (школьное остроумие) и в соответствии с ними принимать решение,—или же положиться на проявление тех скрытых в тайниках души основ определения для суждения, которые в их совокупности можно назвать логическим тактом, где размышление представляет предмет с многих и различных сторон и даст правильный вывод, хотя при этом не бывает ясного сознания тех актов, которые происходят в это время в нашей душе.

Но здравый смысл может обнаруживать свои преимущества только по отношению к предмету опыта. С его помощью нельзя достигнуть познания и, если он может расширить опыт, то отнюдь не в спекулятивном, а только в эмпирически - практическом отношении. Для спекуляции необходимы научные принципы а рriori, а для практики достаточно опыта, т. е. тех суждений, которые постоянно подтверждаются на деле и в результатах.

О чувственности в противоположности рассудку.

§ 7

Моя душа по отношению к состоянию представлений бывает или активной и тогда проявляет способность (facultas), или пассивною и проявляется в восприимчивости (receptivitas). Познание объединяет в себе как то, так и другое; и возможность иметь такое познание носит имя познавательной способности, заимствуя его от самого серьезного его момента, а именно от деятельности души в соединении представлений или в их обособлении.

Представления, по отношению к которым душа остается пассивной, в которых, следовательно, субъект испытывает воздействие на

15

себя (а это воздействие может быть или от себя же, или от объекта), относятся к чувственным представлениям; а те, в которых проявляется чистая самодеятельность (мышление), относятся к интелектуальной познавательной способности. Первую называют низшею, а вторую высшею познавательной способностью 1). Первая имеет, характер пассивности внутреннего чувства ощущений, вторая — самодеятельности апперценции, т. е. чистого сознания деятельности, которое создает мышление и относится к психологии (совокупности всех внутренних восприятий под естественными законами), а не в логике (системе правил рассудка) и обосновывает внутренний опыт.

Примечание. — Предмет представления, который заключает в себе только тот способ, каким я получаю от него воздействие, может быть мною познан так, как он мне является; и всякий опыт (эмпирическое познание), —как внутренний, точно так же и внешний, —есть познание предметов только так, как они нам являются, а не так, как они существуют (рассматриваемые только в себе). Зависит не только от свойств объекта представления, но и от свойств субъекта и его восприимчивости, то, какого рода будет чувственное созерцание, за которым следует и мышление о предмете (понятие об объекте).— Формальное свойство этой восприимчивости в свою очередь не может быть заимствовано от внешних чувств, но, как созерцание, должно быть дано а priori; т. е. должно быть чувственным созерцанием, которое остается в остатке, когда все эмпирическое (содержащее в себе ощущения внешних чувств) отбрасывается прочь; и эта формальная сторона созерцания при внутреннем опыте есть время.

Так как опыт есть эмпирическое познание, а для познания (в виду того, что оно основывается на суждениях) необходимо размышление (reflexio),—значит сознание, т. е. деятельность раcсудка при соединении разнообразного в представлении по правилу его единства, т. е. понятие., и (отличное от созерцания) мышление вообще, — то сознание делится на дискурсивное (которое, как логическое, должно предшествовать всему, так как именно оно дает правило), и на интуитивное сознание; первое (чистая апперцепция своей душевной деятельности) — просто. «Я» рефлексии не заключает в себе ничего разнообразного и во всех суждениях всегда одно и то же, так как это только формальное начало

__________

1) Полагать чувственность только в неотчетливости представлений, а интеллектуальность только в их отчетливости и таким образом вводить только формальное (логическое) различие сознания, вместо реального (психологического), которое касается не только формы, но и содержания мышления,—это было грубою ошибкой лейбнице-вольфианской школы; она именно полагала чувственность только в недостатке (неясности) частичных представлений, следовательно, в их неотчетливости, а свойство рассудочных представлений полагала в их отчетливости; тогда как на самом деле чувственность представляет из себя нечто очень положительное и служит необходимым дополнением для мышления, чтобы создать познание. Собственно виноват в этом Лейбнице. Он, последователь платоновской школы, признавал прирождённые чистые рассудочные созерцания, называемые идеалами которые существуют ныне в человеческой душе только в затемненном виде; и только путём расчленения и прояснения их, благодаря сосредоточенности внимания, мы будто бы можем достигнуть познания объектов, как они существуют сами в себе.

16

сознания. Наоборот, внутренний опыт представляет его материальную сторону и «я» аппрегензии (следовательно, эмпирического созерцания) содержит в себе разнообразное эмпирического внутреннего созерцания.

Правда, «я», как мыслящее существо, один и тот же субъект со мною, как чувственным существом; но, как объект внутреннего эмпирического созерцания, т. е. поскольку я внутренним образом получаю во времени воздействие от ощущений, одновременно или последовательно сменяющих друг друга, — я все-таки познаю себя только так, как я сам себе являюсь, а не как вещь в себе. Ибо это зависит от условия времени, которое не есть рассудочное понятие (значит, не чистая самодеятельность), — следовательно, от такого условия, по отношению к которому моя способность представления является страдательною (и относится к восприимчивости). Поэтому через внутренний опыт я всегда познаю себя только так, как я себе являюсь; и это мое положение часто злостным образом извращали так, что я будто бы хотел сказать: мне только кажется (mihi videri), что я имею известное представление и ощущение.— Иллюзия служит основою для ошибочного суждения из субъективных причин, которые неправильно считаются объективными; но явление еще не есть суждение, а только эмпирическое созерцание, которое путем рефлексии и возникающего отсюда рассудочного понятия превращается во внутренний опыт, а через это и в истину.

Причина всех этих заблуждений заключается в том, что слова внутреннее чувство и апперцепция обыкновенно признаются психологами совершенно равнозначащими, несмотря на то, что первое должно обозначать только психологическое (прикладное), а второе только логическое (чистое) сознание. Отсюда уже ясно, что через первое мы можем познать себя только так, как мы себе являемся, ибо восприятие (apprehensio) впечатлений первого предполагает формальное условие внутреннего созерцания субъекта, именно время; а это отнюдь не рассудочное понятие и, следовательно, оно имеет значение только субъективного условия того, как, по свойствам человеческой души, нам даются внутренние ощущения; следовательно, оно не дает нам возможности познать то, как существует объект в себе.

Это примечание относится собственно не к антропологии. В антропологии явления, соединенные по законам рассудка, суть опыты; и поэтому в ней совсем не ставится вопроса о способе представления вещей, каким образом они могли бы быть рассматриваемы вне их отношения к внутренним чувствам (значит, в себе); это последнее исследование относится к метафизике, которая имеет дело с возможностью познания a priori. Но все-таки было необходимо сделать это большое отступление, чтобы и по этому вопросу устранить сомнения у людей спекулятивного образа мыслей. — А так как, впрочем, познание человека путем внутреннего опыта, в виду того, что в большинстве случаев соответственно этому опыту он судит и о других людях, представляет дело огромной важности, а в то же время, может быть, и еще большей трудности, чем правильная оценка других, так как исследователь своего внутреннего мира вместо того, чтобы только наблю-

17

дать, очень часто кое - что вносить в самосознание и от себя, — то благоразумно и даже необходимо начинать дело с явлений, замеченных в себе самом, и только потом переходить к составлению известных общих положений, которые касаются природы человека, т. е. внутреннего опыта.

Апология чувственности.

§ 8.

Все люди всегда оказывают рассудку полное уважение, —как это достаточно доказывает уже название его высшею познавательною способностью; если бы кто-нибудь вздумал прославлять его, то ему ответили бы тою насмешкою, которою ответили оратору, вздумавшему слагать хвалы добродетели (stulte, quis unquam vituperavit? Глупый, кто и когда порицал ее)? — Но чувственность пользуется плохою репутацией. О ней говорят много дурного, — например: 1) что она запутывает воображение; 2) что она говорит слишком властно, и как госпожа., тогда как должна быть только служанкой разума, и ее надо укрощать упорно и настойчиво; 3) что она даже обманывает и что по отношению к ней нельзя быть достаточно осторожным. — С другой стороны у нее нет недостатка и в горячих поклонниках, особенно среди поэтов и людей изящного вкуса, которые не только прославляют, как заслугу, чувственное воплощение рассудочных понятий, но именно в этом, а также и в том, что понятия не должны быть разлагаемы на свои составные части с мелочной и педантической точностью, в чувственных впечатлениях видят яркость (полноту) мысли, выразительность (энергию) языка и блеск (ясность в сознании), а обнажённость рассудка прямо считают его нищетой 1). Мы не хотим здесь быть панегиристами, но выступим только адвокатами против обвинителей.

Пассивное начало в чувственности, которое мы все таки не можем вполне устранить, собственно и служит причиной всех тех зол, в которых ее обвиняют. Внутреннее, совершенство человека состоит в том, что он держит в своей, власти применение, всех, своих способностей и подчиняет их своему произволу. Для этого нужно, чтобы разум господствовал, по при этом не обессиливал и чувственности (которая сама по себе принадлежит к черни, ибо она не мыслит), так как без чувственности не будет того материала, который можно было бы переработать ради применения к нему законодательного рассудка.

__________

1) Так как здесь речь идёт о познавательной способности, следовательно, о представлении (не о чувстве удовольствия или неудовольствия), - то ощущение здесь имеет значение только чувственного представления (эмпирического созерцания), в отличие как от понятий (мышления), так и от чистого созерцания (представлений пространства и времени).

18

Оправдание чувственности по первому обвинению.

§ 9.

Внешние чувства не спутывают сознания. Того, кто хотя и воспринял данный разнообразный материал, но еще не привел его в порядок, нельзя упрекать в том, что он будто бы его спутал. Восприятия внешних чувств (эмпирические представления в сознании) можно назвать только внутренними явлениями.

Рассудок, который приходит на помощь к этому материалу и подводит его под правила мышления (вносит в разнообразное порядок), только один и создает из этого эмпирическое познание, т. е. опыт. Следовательно, это лежит на ответственности рассудка, не исполняющего своих обязанностей, если он судит слишком смело, не приведя предварительно в порядок чувственных представлений соответственно понятиям, и сам же потом жалуется на спутанность этих представлении, в которой будто бы следует винить чувственную природу человека. Этот упрек и эта неосновательная жалоба направляются на запутанность, якобы под влиянием чувственности, как внешних, так и внутренних представлений.

Чувственные представления, конечно, предшествуют представлениям рассудочным и даются сразу в массе; но они тем содержательнее и богаче результатами, если над этим материалом поработает рассудок с его стремлением к стройности и с его интеллектуальными формами и введет, например, в сознание меткие выражения для понятий, трогательные для чувства и интересные представления для определения воли.—То богатство, которое продукты духа в ораторском искусстве и в поэзии предносят рассудку сразу (в массе), правда, часто приводит рассудок в замешательство, таи; как он должен выяснить и расчленить все акты рефлексии, которые он, хотя и не вполне сознательно, совершает при этом. Но чувственность в этом отнюдь не виновата; скорее же надо видеть ея заслугу в том, что она предлагает рассудку такой богатый материал, в сравнении с некоторым его абстрактные понятия часто бывают бледными и скудными.

Оправдание чувственности по второму обвинению.

§ 10.

Внешние чувства не насилуют рассудка. Скорее они склоняются перед рассудком и предлагают себя к его услугам. Нельзя считать за притязание с их стороны давать приказания рассудку то обстоятельство, что они не позволяют отрицать своего серьезного значения, которое им присуще главным образом в том, что называют здравым смыслом (sensus communis). Правда, бывают суждения, которые формально не представляются к судебному трибуналу рассудка для того, чтобы выслушать от него приговор себе, и поэтому,

19

как кажется, непосредственно предписываются внешними чувствами. Подобные суждения заключают в себе так называемые изречения (Sinnspruche) и указания, напоминающие оракула (каковы те, голос которых Сократ приписывал своему гению). При этом именно предполагается, что первое, суждение о том, что было бы справедливо и мудро сделать в предлежащем случае, обыкновенно бывает самым правильным и дальнейшее размышление над ними его только портит. Но на самом деле они возникают не из внешних чувств, а из действительных, хотя и темных умственных процессов рассудка. — Внешние чувства отнюдь не предъявляют на это претензии и в этом, подобно людской толпе, которая, если только это не чернь (ignobile vulgus), правда, охотно подчиняется своему начальнику, рассудку, но в то же время хочет, чтобы ее выслушали. Если-же думают, что известные суждения и положения как-бы непосредственно исходят из внутреннего чувства, (минуя посредство рассудка) и рассудок должен покорно признать их и должен ощущениям давать значение суждений, то это та болезненная мечтательность, которая стоит очень близко к полному извращению мышления.

Оправдание чувственности по третьему обвинению.

Внешние чувства не обманывают. Это положение отклоняет самое серьезное, но в то же время, при строгом исследовании дела, самое ничтожное обвинение, которое предъявляют против внешних чувств. Это обвинение ложно — не потому, чтобы суждения внешних чувств всегда были правильными, но только потому, что внешние чувства никогда не вызывают никакого суждения, в виду чего во всякой ошибке вина лежит только на одном рассудке. — Но чувственная иллюзия (species apparentia) служит рассудку если не оправданием, то по крайней мере извинением; в виду этого человек часто испытывает искушение — субъективное содержание своего способа представления признавать за нечто объективное (отдаленную башню, углов в которой он не видит, считать круглою, море, отдаленная часть которого, благодаря более высоким световым лучам, сильнее бросается ему в глаза, считать выше берега, (altum mare, — полную луну, когда он видит ее при ее появлении на горизонте через воздух, более насыщенный испарениями, хотя он и воспринимает ее под тем-же самым углом зрения, считать более отдаленною, а следовательно и более значительную по величине, чем в том случае, когда луна высоко поднимается на небе). Таким образом явление он считает за опыт и через это впадает в ошибку, при чем здесь ошибка есть дело рассудка, а не внешних чувств.

Упрек, который логика бросает чувственности, заключается в том, что ее познание будто бы страдает узостью (индивидуальностью, сосредоточенностью на частном), тогда как рассудок, который имеет в виду общее и именно поэтому склонен к отвлечениям, возбуждает против себя обвинение в сухости. Эстетическая обработка материала,

20

в которой первое условие это популярность, пролагает новую дорогу, на которой возможно избежать и той и другой крайности.

О возможности по отношению к познавательной способности вообще

§ 10 а

Предшествующий параграф, который говорил о кажущейся способности по отношению к тому, в чем человек сам ничего не может сделать, ведет нас к исследованию понятий о лёгком и тяжелом (lеvе et grave), которые, хотя по буквальному смыслу в немецком языке отмечают только телесные свойства и силы, но затем, как и в латинском языке, по известной аналогии должны отмечать то, что легко сделать (facile), от сравнительно трудно исполнимого (difficile), ибо едва исполнимое для субъекта, который сомневается в степени своей, потребной для этого, способности, при известных условиях и положениях кажется для него субъективно-неисполнимым.

Лёгкость в исполнении чего-либо (promptitudo) не следует смешивать с ловкостью при исполнении этого (habitus). Первая отмечает известную степень человеческой способности: «я могу, если я хочу» и обозначает субъективную возможность; вторая отмечает субъективно- практическую необходимость, т. е. привычку, — значит, известную степень воли, которая приобретается путем продолжительного применения своей способности: «я хочу, потому что это предписывает мне долг». Поэтому добродетель нельзя определять таким образом, будто бы это ловкость (навык) в свободных, правомерных действиях; в таком случае она была бы только механическим применением силы. Но добродетель есть моральная сила в исполнении своего долга; она не превращается в привычку, но всегда должна возникать из образа мышления каждый раз, как нечто совершенно новое и первоначальное.

Легкое противопоставляется тяжелому, но часто и обременительному. Легко для субъекта то, для чего в нем существует значительный избыток способности сравнительно с тратою силы, потребной для данного дела. Что может быть легче исполнения формальностей визитов, поздравлений и выражений соболезнования? Но что может быть обременительнее их для делового и занятого человека? — Это мелкие неприятности (хлопоты) дружбы и знакомства, от которых каждый очень хотел бы отделаться, если бы только не опасался нарушить существующие обычаи.

Каких мелочей нет в тех внешних обычаях, которые относят к религии, хотя собственно они относятся только к церковной форме? А именно в том, что они не имеют в виду ничего полезного, в простой готовности верующих, которые охотно выносят эти церемонии и посты, покаяния и лишения (чем больше, тем лучше) и полагается заслуга набожности. Но эти добровольные подвиги, хотя в механическом отношении они и легки (ибо здесь не приходится отказы-

21

ваться от какой-либо укоренившейся склонности), для разумного человека в моральном отношении могут быть очень обременительными и тяжелыми.—Если поэтому величайший из проповедников нравственности сказал: «заповеди мои не трудны»,,—то этим он отнюдь не хотел сказать, что для выполнения их не требуется значительной траты силы; на, самом деде он, как такие, которые требуют чистоты душевного настроения, труднее всех других заповедей, какие только могут быть предписаны человеку; но для разумного человека он бесконечно легче, чем заповеди хлопотливого ничегонеделания (gratis anhelare, — multa agendo, nilil аgеrе, — напрасно трудиться, — много делая, не делать ничего), каковы были те заповеди, которые предписывало иудейство, ибо механически - легкое разумный человек считает непомерно тяжелым, когда он видит, что потраченные на это усилия не приносят никакой пользы.

Легко делать что-нибудь трудное — заслуга; но представлять легким что-нибудь, хотя самому этого не сделать, — обман. Делать то, что легко, в этом заслуги нет. Приемы и машины, а также разделение труда между различными рабочими (фабричный труд) делают многое легким, что было бы трудно исполнить одному своими руками, без других орудий и средств.

Показать трудности, прежде чем дать приказание приступить к работе (например в метафизических изысканиях), — это хотя на первых порах и запугивает новичка, но все таки гораздо лучше и честнее, чем желание эти трудности скрывать. Тот, кто все, за что он берется, считает для себя легким, человек легкомысленный. Тот, кто все, что он делает, делает без усилий, человек ловкий, — так же как тот, у кого всякое дело требует больших усилий, человек на подъем тяжелый. — Разговор в обществе это простая игра, в которой все должно быть легко и свободно от усилий. Поэтому все церемонии (всякая чопорность) в обществе, — например, торжественное прощание после обеда, — мало по малу выводятся, как нечто старомодное.

Настроение человека при начале того или другого дела бывает различным в соответствии с различием темпераментов. Одни начинают с сомнений и опасений (меланхолики); у других первое, что им приходит на ум. надежды и мнимая легкость осуществления дела (сангвиники).

Но как смотреть на похвальбы, основанные не только на темпераменте, тех сильных людей, которые говорят: «чего человек хочет, то он может сделать?» — Это в сущности только высокопарная тавтология; именно то, чего, по заповеди своего, в моральном отношении законодательного разума, он хочет, то он и должен, а, следовательно, и может сделать (ибо разум не может предписывать ему невозможного). Несколько лет тому назад были такие франты, которые хвалились этим и в физическом отношении, хвалились ниспровергнуть мир; — но эта порода давно вымерла.

Наконец привычка (consuetudо), в виду именно того, что ощущения одного и того же вида в силу их значительной, продолжитель-

22

ности без всякой смены отвлекают внимание от внешних чувств и почти уже не входят в сознание, — хотя и делает перенесение страданий более легким (что в таком случае ошибочно отмечается именем добродетели, — в данном случае, терпения), но она делает сознание и воспоминание о полученном благодеянии более тяжелым, что обыкновенно и ведет к неблагодарности (к чему-то противоположному добродетели).

Но привыкание (assuetudo) есть физическое внутреннее понуждение и впредь поступать точно так же, как всегда поступали доселе. Даже добрые дела оно лишает их морального значения, — именно потому, что мешает свободе духа; и кроме того, оно ведет к бессознательному повторению одного и того же акта (к монотонности) и через это делает человека смешным. — Обычные словечки и присказки (фразы только для исполнения пустоты в мыслях) — постоянно держат слушателя на стороже, в ожидании нового повторения этих любимых словечек, а оратора превращают в говорильную машину. Причина того, почему у нас возникает чувство отвращения при наблюдении чужих привычек, заключается в том, что здесь животное начало слишком ясно проглядывать сквозь человеческую оболочку, — что здесь инстинктивно, по правилу привычки, человек управляется какою-то другою (не человеческою) природою и таким образом подвергается опасности попасть в одну категорию с неразумным скотом.— Но некоторые привычки дозволительны и могут сложиться сознательно,—именно, когда природа отказывает в своей помощи нашему свободному произволу; так, в старости привыкают в определенные часы есть и пить, привыкают к качеству и количеству пищи, привыкают ложиться спать в определенный срок и в определенный срок вставать; таким образом наши действия мало по малу становятся механическими. Но это можно допускать только как исключение и только в случае нужды. В общем все привычки не заслуживают одобрения.

Об искусственной игре с чувственной иллюзией.

§ 11.

То обольщение, которое чувственные представления иногда производят на рассудок (praestigiae), может быть или естественным, или искусственным, бывает или ошибкой (illusio), или обманом (fraus). Та ошибка, которая заставляет нас считать что-либо, по свидетельству нашего собственного зрения, за нечто действительное, хотя тот же самый субъект в своем рассудке считает это невозможным, — называется оптическим обманом.

Иллюзия—это такая ошибка, которая остается даже тогда, когда знают, что мнимого предмета на самом деле не существует в действительности. — Эта игра нашего сознания с чувственною иллюзией очень приятна и занимательна; таково перспективное изображение внутренности храма; так Рафаэль Менис говорит о картине, изображающей школу перипатетиков (как мне кажется кисти Корреджио): «если долго смо-

23

треть на них, то кажется, что они идут; такова ратуша в Амстердаме, где нарисована лестница с полуоткрытыми дверями, которая так и манит каждого подняться по ней и т. п.

Но это обман внешних чувств, когда иллюзия немедленно исчезает, как только узнают истинные свойства предметов. Таковы всевозможные уловки фокусников. —Платье, цвет которого идет к лицу, это иллюзия; румяны—обман. Первое вводит нас в заблуждение: второе нас дразнит: этим же объясняется и то, что скульптурные изображения человеческих и животных фигур положительно невыносимы, если они раскрашены, ибо при этом мы каждую минуту бываем обманутыми и готовы считать их живыми, как только они снова неожиданно попадутся нам на глаза.

Очарование (fascinatio) при здоровом вообще состоянии души— это та ошибка внешних чувств, о которой говорят, что ее не бывает с естественными вещами, ибо здесь суждение о том, что предмет (или какое-либо свойство его) существует при более внимательном рассмотрении дела постоянно сменяется суждением, что его нет, (или что фигура его в действительности не такова); таким образом внешние чувства здесь сами себе противоречат. Так, птица бьётся о зеркало, в котором она видит себя, — и свое изображение считает то настоящей птицей, то нет. Этот обман внешних чувств, когда люди не верят своим собственным чувствам, чаще всего встречаются у тех людей, которые находятся под сильным влиянием страсти. Влюбленному, который (по Гельвецию) видел свою возлюбленную в объятиях другого, его подруга, отрицая решительно все, могла и сказать: «вероломный, ты больше меня не любишь; ты больше веришь тому, что видишь, чем тому, что я говорю». —Грубее и по крайней мере вреднее были те обманы, которые практиковали чревовещатели, месмеристы и т. п. мнимые чернокжники и колдуны. Бедных невежественных женщин, которых считали виновными в совершении каких- либо сверхъестественных деяний, называли ведьмами; и еще в этом столетии вера в них еще не совсем исчезла 1). По-видимому, чувство удивления перед чем-нибудь неслыханным само по себе имеет много привлекательного для людей, слабых духом, — не только потому, что это новое сразу открывает перед ними новые горизонты, но и потому, что оно освобождает их от обременительной опеки разума и тотчас же уравнивает их со всеми другими людьми в одинаковом незнании.

__________

1) Один протестантский священник в Шотландии, еще в этом столетии, участвуя в процесс, по поводу обвинения в колдовстве, в качестве свидетеля, говорил судье: «милостивый государь, уверяю вас честью священника, что эта женщина — ведьма». На это судья ответил; — «а я уверяю вас честью судьи, что вы отнюдь не колдун». — Слово Нехе, которое теперь стало немецким, происходит от начальных слов формулы мессы при освящении гостии, которую верующий телесными очами видит как небольшой кружок, хлеба, а, по совершении освящения, духовными очами должен видеть как человеческое тело. К словам Нос est прежде прибавлялось слово corpus, а hoc est corpus мало по малу стали выговаривать как ocuspocus, — вероятно, из благочестивого опасения, чтобы не произносить и не профанировать настоящее название, —как обыкновенно делают это суеверные люди при сверхестественных предметах, чтобы как-нибудь не промахнуться.

24

О дозволительном искусстве казаться в области морали.

§ 12.

Все люди, чем они цивилизованнее, тем больше становятся актерами; они усваивают себе внешние признаки любезности, уважения к другим, скромности, бескорыстия, хотя этим решительно никого не обманывают, ибо всякий другой прекрасно понимает, что вес это идет вовсе не от сердца, но что в сущности очень хорошо, что дела в этом мире идут именно так; благодаря тому, что люди играют именно эту роль, в конце концов добродетели, внешние признаки которых в течение долгого времени поддерживались только искусственно, мало по малу могут действительно проснуться в душе человека и перейти в душевное настроение.—Но обмануть обманщика в нас самих, т, е. склонность,—это значит вновь возвратиться к повиновению закону добродетели;—и это не обман, а наша невинная хитрость с самими собою.

Таково чувство отвращения к своему собственному существованию— в виду отсутствия в душе ощущений, к которым мы всегда стремимся;—сознание того, что время тянется слишком долго в соединении с чувством угнетающей лености, т. е. с отвращением от всякой деятельности, которую можно было-бы назвать работою и которая могла бы разогнать это чувство, в виду того что эта деятельность требует напряжения и работы,—это в высшей степени противное чувство, единственная причина которого—склонность к ленивому покою (к отдыху, которому не предшествовало утомление). Но эта склонность обманчива даже по отношению к тем целям, которые разум делает для человека законом, дабы он мог быть довольным сам собою, если он ничего не делает (бездеятельно живет растительною жизнью), ибо тогда он не делает и ничего дурного. Обмануть эту склонность к бездеятельному покою (что легче всего достигается увлечением изящными искусствами, а чаще всего развлечениями в обществе),—это называется провести время (tempus fallere), где уже само выражение показывает имеющееся здесь намерение, а именно—обмануть эту склонность к покою, хотя бы при помощи изящных искусств, дать известное занятию душе и по крайней мере содействовать прогрессу пашей собственной культурности посредством забавы, которая сама по себе бесцельна, в мирной области искусства; в противном случае это будет стремлением убить время.—Силою против чувственности отнюдь нельзя ничего достигнуть; ее надо перехитрить и, как говорит Свифт, чтобы спасти корабль, надо бросить киту на забаву бочку.

Природа мудро внушила человеку способность охотно отдаваться обманам, — уже для того, чтобы спасти добродетель или по крайне- мере направлять к ней человека. Доброе досточтимое приличие — это внешняя оболочка, которая внушает другим уважение (не позволяет смешивать человека с заурядной толпой). Правда, простая девушка едва ли будет довольна, если мужчины перестанут отдавать должное ее прелестям. Но стыдливость (pudicitia) — это усилие над собой, которое при-

25

крывает страсть, — как иллюзия, очень полезна для того, чтобы сохранить между тем и другим полом известное расстояние, которое нужно для того, чтобы не сделать их простым орудием наслаждений один для другого.—Вообще все, что называют приличием (decorum), имеет именно этот характер, т. е. не представляет из себя ничего, кроме красивой внешней формы.

Любезность (вежливость) — это внешняя форма снисходительности, которая внушает любовь. Поклоны, комплименты и вся светская галантерейность, вместе с самыми горячими уверениями в дружбе на словах, хотя они далеко не всегда бывают искренними и сердечными («Дорогие друзья! в мире нет друзей», — Аристотель), но все-таки никого не обманывают, именно потому, что каждый знает, за что все это надо принимать; они особенно ценны еще и потому, что эти, сначала пустые, знаки внимания и уважения мало по малу приводят к действительным настроениям этого рода.

Всякая человеческая добродетель в общественной жизни это разменная монета; ребенок тот, кто принимает ее за настоящее золото. — Но все-таки гораздо лучше иметь для обихода хоть такую разменную монету, чем решительно ничего; и в конце концов все-таки возможно, хотя и с значительными потерями, обменять ее на чистое золото. Выдавать ее только за контрамарки в игре, которые не имеют никакой цены, говорить вместе с скептическим Свифтом: «честность—это пара башмаков, стоптанных в грязи» и т. д. или вместе с проповедником Гофстедом в его нападках на Велизария Мармонтелия клеветать даже на Сократа, чтобы никто не мог верить в добродетель, — это государственная измена по отношению к человеческому роду. Для нас должны быть дороги даже внешние признаки добра в другом человеке, ибо от этой игры и от этого притворства, которыми добываются уважение в обществе, может быть даже и незаслуженное, в конце концов получается нечто достаточно серьезное.—Только с себя самих мы без всякой пощады должны стирать эти румяна мнимой доброты и безжалостно срывать то покрывало, под которым наше самолюбие скрывает наши моральные недостатки; ибо внешняя форма обманывает только там, где через то, что лишено всякого морального содержания, будто бы совершается искупление какой-либо нашей вины, или при отречении от проступка получается убеждение в своей полной невинности; так, например, раскаяние в злодеяниях в конце жизни иногда представляется действительным исправлением или холодно обдуманное преступление рисуется, как человеческая слабость.

О пяти внешних чувствах.

§ 13.

Чувственность познавательной способности (способности представлении в созерцании) заключает в себе два момента: внешнее чувство и воображение. — Первое — эго способность созерцания в присутствии предмета; второе — и в его отсутствии. Чувственные представления в

26

свою очередь делятся на внешние и на внутренние (sensus externus internus). Первые бывают там, где человеческое тело испытывает воздействие от телесных вещей; вторые там, где воздействие идет от души; при этом надо заметить, что внутреннее чувство, как простая способность восприятий (эмпирического созерцания), мыслится отличным от чувства удовольствия и неудовольствия, т. е. от способности субъекта известными представлениями определяться к сохранению или устранению состояния этих представлений; последнее можно было бы назвать интимным чувством (sensus interior). Представление через чувственность, которое и сознается, как таковое, называется обыкновенно сенсацией (sensatio), если ощущение вместе с тем возбуждает внимание к состоянию субъекта.

§ 14.

Чувство телесных ощущений прежде всего можно делить на чувство жизненных ощущений (sensus vagus) и на чувство органических ощущений (sensus fixus); а так как и те, и другие встречаются только там, где бывают нервы, то они делятся на такие ощущения, которые затрагивают или всю систему нервов, или только нервы, относящиеся к известному члену тела.—Ощущение холода или теплоты даже то, которое возбуждается душевными волнениями (как при быстро нарастающем страхе или надежде), относится к жизненным ощущениям. К той же категории относится тот озноб, который охватывает человека даже при представлении о высоком, и та дрожь (мурашки на спине), которая поздним вечером охватывает детей под страшные сказки няни и топит их в постель; они проникают тело во всем, где только чувствуется в нем жизнь.

Но органических внешних чувств по справедливости существует не больше и не меньше пяти, поскольку они относятся к внешнему ощущению.