13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

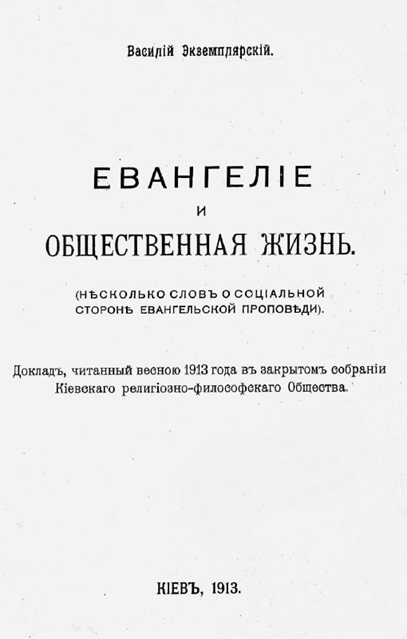

Автор:Экземплярский В. И., профессор

Экземплярский В. И., проф. Евангелие и общественная жизнь

Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.

Василий Экземплярский.

ЕВАНГЕЛИЕ

И

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ.

(НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СОЦИАЛЬНОЙ

СТОРОНУ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПРОПОВЕДИ).

Доклад, читанный весною 1913 года в закрытом собрании

Киевского религиозно-философского Общества.

КИЕВ, 1913.

Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.

Иоан. X, 10.

Предмет моего сегодняшнего доклада безгранично широк. Естественно поэтому, что я не могу ставить себе задачи обозреть избранный предмет с исчерпывающей полнотой. Напротив, я хочу очень и очень ограничить свою задачу и только сделать попытку построить перспективу, чтобы иметь возможность правильного и отчетливого созерцания предмета. С этой целью я попытаюсь остановить внимание аудитории на таких сторонах вопроса об отношении Евангелия к общественной жизни, правильное освещение которых может помочь понять и все множество явлений, группирующихся на необъятном пространстве, подлежащем нашему обозрению, и даже несколько прояснить самые далекие горизонты, открывающиеся с высоты поставленной проблемы.

Не так давно, осенью прошлого года, произошло странное событие. Когда в Швейцарии собрался социал-демократический конгресс, и в один из дней заседаний этого конгресса участники его устроили по улицам города торжественное шествие, то последнее приветствовалось не только уличной толпой, но и звоном церковных колоколов. Странное событие, сказал я. Церковным звоном приветствуют шествие представителей такого течения мировой жизни, которое, за последнее время, дало наиболее ожесточенных врагов христианской церкви. Правда, Швейцария страна политической свободы, но в то же время и серьезной религиозности. И звон Базельских колоколов приветствовал, конечно,

1

не отдельных представителей современной социал-демократии и. не социал-демократическую программу, отводящую религии самое незначительное место в ряду человеческих ценностей. Нет. Этот звон, если только он действительно имел морально-христианский смысл, приветствовал самую попытку решения социального вопроса в духе правды, этот звон как бы хотел выразить, что церковь христианская болеет также теми вопросами и задачами, которые пытается разрешить наше время, сочувствует человеческому горю и нужде, готова придти на помощь миру в искании им правды жизни... Грустный западный звон, даже в величайшие праздники словно рыдающий, и удивительно на этот раз гармонировал этот звон с моментом встречи церкви с социал-демократическим шествием. Поистине, только рыданиями может встречать церковь тот путь борьбы за правду, какой избрал современный социализм! Церковь не может не страдать, когда видит, что ее миссию служить спасению мира и насаждению в нем начал братства и свободы захватили другие, что величайшие мировые идеи, возвещенные Христом и хранимые в, церкви, как бы выхвачены у нее, обезображены и выдаются за приобретенное своими трудами и жертвами. Церковь не может не рыдать и при том сознании, что многие века она была в отношении общественной жизни как бы рабом нерадивым, спрятавшим великое сокровище мировой любви, данное ей Господом Иисусом Христом, когда, в частности, ее служители, христианские священники и левиты, проходили мимо несчастного человека, израненного и брошенного врагами в совершенной беспомощности. Действительно, трудно определить отношение церкви к современному гуманному прогрессу, и в нерешительности должна была находиться Базельская церковь: и проклясть не смела как будто представителей внецерковного гуманизма и благословить не могла. Базельская церковь, по-видимому, решила благословить, усматривая в лице социал-демократии современного милосердного самарянина в отношении больного чело-

2

вечества. Но это—не общецерковное решение вопроса. Церковь, конечно, по принципу в праве отвечать благословением на проклятие, но вопрос теперь идет не об этом, в церковном благословении не нуждается громадное большинство тех, которые идут под флагом социал-демократии, и если газеты сообщали о радости Жореса по случаю звона колоколов во время процессии, то быть может подобная радость могла бы скорее всего заставить умолкнуть колокола. Вопрос идет о том, придется ли церкви всегда оставаться лишь в положении зрителя человеческих страданий и горя, и неправды, не наступит ли такая пора, когда горе мира и его болезни не только увидит священник—а он всегда видит его больше всех других и прежде других,—но и пожалеет скорбящего, возьмет горе его на свои плечи и понесет в церковь. И священнику в этом поможет левит, а самарянин неверующий, когда увидит такую любовь и жертву, преклонится перед святостью подвига во имя Христа и скажет, подобно своим духовным предкам, что не на основании слов ваших веруем во Христа, но сами познали, что воистину творите вы дело Божие. Наступит ли такое время, может ли оно наступить? Есть ли в христианстве данные для того, чтобы церковь, верная Евангелию, могла деятельно участвовать в решениит. н. социального вопроса, чтобы она могла освещать светом небесного учения многоразличные стороны обществен| ной жизни, являться в мире этом воинствующей за правду, осуждающей зло, благословляющей добро, поддерживающей слабых? Теперь сделалось широко распространенным, прямо-таки всеобщим, обвинение церкви в равнодушии к людскому горю и нужде, в безучастии к формам общественной жизни и человеческих отношений и даже в благословении всего того, что фактически царит в мире, независимо от согласия этих господствующих начал с началами любви и веры евангельской. Насколько эти обвинения справедливы в отношении отдельных лиц, говорящих от лица церкви, и насколько эти же обвинения не

3

справедливы в отношении целой церкви вселенской, я старался показать в течение всей своей преподавательской и богословско-литературной деятельности. Но теперь речь не об этом. Не обвинять я хочу историческую церковь и не защищать ее от обвинений, но поставить вопрос принципиально и посмотреть, может ли Евангелие и вообще христианство явиться основой для решения социального вопроса так же, как оно должно являться основой для личного спасения, личного совершенствования. Позволю себе еще яснее наметить центральный тезис своего доклада.

Никто не сомневается в том, что христианство религия глубоко интимная, индивидуальная. Именно христианство возвысило личность на недосягаемую высоту религиозного сознания своего сыновства Богу; именно христианство уничтожило всякие перегородки между Богом и людьми и возвестило свободу человека и от рабства людям, и от рабства закону. Всюду Евангелие обращается к личности, всюду говорит об ее совершенствовании, как пути в Царство Божие, и о последнем, как внутреннем достоянии человеческого сердца. Сказать поэтому, что христианство—религия индивидуальная в самом высоком значении этого слова, как утверждающая бесконечную ценность человеческой личности,—сказать это значит выразить одну из самых существенных сторон евангельской проповеди. Но следует ли отсюда, что признать это значит сказать все и на этом основании не допускать, чтобы христианство по природе своего нравственного учения не только имело в виду отдельную личность и давало ей идею личного совершенствования, но и общество, указывало также и нормы общественного развития? Для нашего времени противоположность между личностью и обществом не представляется настолько несоединимой, чтобы мы не могли во всеобъемлющей религии мыслить высший синтез личного и общественного. Для нашего времени, особенно после глубокого освещения вопроса у В. С. Соловьева, дело идет не о принципиальной возможности мыслить христианство и индивидуальным и социальным

4

одновременно, но о действительном содержании Евангелия, о тех идеях, какие оно положило в основу нового порядка мировой жизни, имеющей преобразиться в Царство Бога. И в этом случае моей задачей является показать, что христианство по природе своей нравственной проповеди обнимает не только личность, но и общество, и Евангелие является не только светом, освещающим путь личного совершенствования, но и пробным камнем качества существующих форм общественной жизни и общественных отношений. Я не считаю своей задачи легкой и не потому, что в науке нашей наиболее горячо, в большинстве случаев, отрицается существование социальной программы в Евангелии. Научный спор—дело не трудное. Здесь всегда возможно воспользоваться и личной слабостью противника, защищающего самую несомненную истину, и толкования отдельных мест Евангелия так разнообразны, что всегда возможно на основании отдельных, отрывочно взятых евангельских слов защищать совершенно исключающие друг друга утверждения. Нет, трудность защиты поставленного мною тезиса не в анализе евангельского текста и не в борьбе с односторонне-аскетическим направлением богословия, но эта трудность зависит от той исторической перспективы, в какой все мы неизбежно воспринимаем христианство. Почти две тысячи лет сияет на земле свет Христов. Может быть перед лицом времен, положенных Отцом по Своей власти в отношении мировой жизни, эти две тысячи лет как день один. Но для нас, сравнительно с быстротечностью нашей индивидуальной жизни, со всеми ее стремлениями, надеждами и трудами, этот период времени— великая книга истории и источник поучения в воспоминании прошедшего, как говорит библейская мудрость. И вот, если мы „помянем дни древние“, оглянемся назад и бросим самый беглый взгляд на мировую жизнь, то бесспорно столкнемся с одним поражающим фактом; в области общественных отношений представители исторической церкви шли всегда позади социальных завоеваний гу-

5

манизма. В то время, как никто не будет иметь смелости отрицать, что христианская церковь дала миру великих людей, примеры истинной святости и высокой духовной красоты, то до наших дней мы не имеем ясно реализованных в мире форм христианской общественности, если исключить короткую эпоху зари церковной жизни. Самая организация церковной жизни и т. н. церковного управления до такой степени отражает на себе черты собственно человеческих устоев общественности и так мало имеет специфически христианских элементов, что едва ли будет дерзостью сказать, что в течение длинного ряда веков мы не имеем даже подлинно удачного опыта организации общественной жизни на евангельских началах. Мне очень хотелось бы ослабить силу своего утверждения и услыхать доказательство его ошибочности, но, насколько мне лично известна история и судьба разных попыток создать собственно христианские формы общественной жизни, все эти попытки не имеют бесспорного права претендовать на то, чтобы признать эти опыты организации общественной жизни на новых началах специфически христианскими. Я не говорю уже о том, что иногда своекорыстные служители церкви не только не шли на встречу завоеваниям гуманизма, согласным с духом Евангелия, но всячески ратовали против них. Вопрос теперь не о человеческом предательстве, но о чистой идее; не об изменниках своей веры или ее бессознательных извратителях, но об искренно стремившихся создать или по крайней мере предначертать новые формы общественной жизни на основе Евангелия. Где причина этого неуспеха, этой „неудачи“ христианства? Если причина этого в том, что Евангелие не дает своих идей для устроения общественной жизни, что оно имеет в виду только личность и игнорирует общественность, то, конечно, христианство исключительно индивидуально по природе своей проповеди, вся правда тогда на стороне индивидуалистического понимания Евангелия, когда последнее представляется только проповедью личного совершенствования, не включаю-

6

щей в себя сферы общественных отношений и тем более не дающей критерия для оценки форм общественной жизни. И наоборот: если Евангелие имеет свои идеи устроения общественной жизни и если оно никогда не выделяет личности из среды общества; если эти идеи только еще не получили видимой реализации в мировой жизни,—то тогда перед христианами и христианской наукой открывается необозримое поле дальнейшего развития человеческой общественности в направлении реализации евангельских начал во всех областях мировой жизни и мировой культуры.

Теперь, думается мне, ясно выступает поставленная мною себе задача и намечается тот путь, каким можно идти к ее решению. Путь этот один—учение Евангелия, а не жизнь христианская, не путь истории. Этот последний путь может поставить новый вопрос перед нашим сознанием и потребовать с нашей стороны объяснения, почему он оказался таким соблазнительным в отношении проникновения общественной жизни христианским духом, если бы удалось доказать, что христианство социально по содержанию своей проповеди. Но обозрение этого пути не может, как ясно из сказанного, послужить само по себе исходным началом для решения поставленной задачи. Впрочем, в этом случае считаю нужным сделать небольшое ограничительное замечание по поводу решительного моего отказа от попытки решать затронутый мною вопрос на исторической почве, чтобы не показалось, будто бы я отрицаю влияние исторического христианства на общественную жизнь. „Царство Божие не приходит приметным образом». Это—закон Божьего Царства в его отношении к личной жизни человека; то же самое и в жизни общественной. Мы не имеем ясного критерия для того, чтобы судить о сравнительной нравственной высоте личности и всегда можем утверждать, что эта высота—условная и понятие святости—относительное, что бесконечно далеко каждому христианину до реализации в своей жизни евангельского ее идеала. И как приходит к человеку Царство Божие, какими органами своей души он

7

воспринимает евангельское слово, какими источниками питается семя этого учения в сердце человека и возрастает в нем, мы не знаем и никогда не узнаем. Подобное можно сказать и относительно целого христианского общества. Мы видим жизнь его, имеем все данные утверждать, что не реализованы в этой жизни начала евангельской правды, но насколько в жизнь общества уже укоренилось евангельское семя, мы не знаем. Во всяком случае те великие слова, с какими идет в мире современный гуманизм: свобода, равенство и братство—слова очень хорошо знакомые христианскому слуху. И когда воинствующий гуманизм упрекает церковь и христианство в противообщественности, то не поставит ли в затруднение самый гуманизм такой вопрос: откуда же собственно взяты гуманизмом эти слова, выражающие самые великие христианские истины? Одно, впрочем, я утверждаю, то именно, что Царство Божие, царство правды, любви и свободы в жизни общества также может приходить неприметным образом: мы не знаем тех путей, какими коллективная совесть человечества воспринимает семя истинного учения о жизни, и тех источников, питаясь которыми, это семя возрастает и создает гуманный прогресс. Я не считаю, таким образом, невозможным и в изучении путей исторического развития человечества отыскивать и следы влияния на жизнь мира и организацию общественных отношений евангельских идей и доказывать этим путем, что христианство не только индивидуально, но есть сила и социально творческая. Однако, лично я отказываюсь от этого пути, потому что для моего сознания более ясно величайшее несогласие современных форм общественного быта христиан с духом Евангелия, чем прогресс этих форм по сравнению с древними. Оптимистический прогноз в таком направлении меня мало привлекает, а громадная сложность исторического материала очень легко допускает возможность и возводить на почве известного толкования фактов истории самые разнообразные постройки, и разрушать завтра то, что построено сегодня... Итак, я обращаюсь к евангель-

8

скому учению, как выражению абсолютной истины, и приложу все усилия к тому, чтобы останавливаться не на тонкостях толкования отдельных слов и фраз, но на таких сторонах евангельского учения, которые могут быть признаны бесспорными в понимании различных до противоположности богословских направлений и тем более согласно понимаемыми в учении авторитетных представителей древней вселенской церкви.

Когда принципиально ставится вопрос, каким по своему содержанию является известное этическое учение—индивидуалистическим или социальным, то естественно искать ответ на подобный вопрос в том, где полагает это учение верховный идеал жизни и какое указывает для нея основное практическое начало. То же вполне приложимо и к христианству: от ответа его на вопрос о том, какое начало является практической основой христианской жизни и в чем полагается ее верховный идеал зависит и наш долг отнести христианскую проповедь к классу индивидуалистических или социальных этических учений.

Было бы только утомительно, по существу же излишне доказывать, что основным началом христианской жизни является начало любви. Это несомненно для каждого, кто хотя бы случайно познакомился с содержанием любого новозаветного писания. И если это бесспорно так, если любовь является основным началом христианской нравственной жизни, то мы в праве сразу характеризовать христианское нравственное учение, как социальное по самой его природе. В самом деле, как ни различно понимание чувства любви, сколь ни различное содержание вкладывается в это широкое понятие, но одно всегда несомненно: чувство любви неотделимо от живого стремления к предмету любви, к единению с ним. Это стремление находит свое выражение во всех формах любви без исключения, от самых низших до самых высоких, от чисто животных до чисто духовных. В отношениях людей не только рукопожатия, поцелуи, объятия служат необходимым внешним выражением

9

любви, но стремление к единению с любимым захватывает все наши чувства до возможности как бы отождествления себя с любимым 1). Так, можно гордиться успехом любимого, как своим собственным, что особенно ярко сказывается в материнской любви; можно страдать от неудачи в жизни любимого, радоваться его радостью, чувствовать стыд за его дурные поступки. Самое специфически-христианское сознание своей виновности в грехе ближнего и личной ответственности за этот грех, сознание, достигшее высшего выражения в лице безгрешного Сына Человеческого, составляет также одно из проявлений истинной и глубокой любви. И ясно, что то-учение, которое основным началом жизни признает любовь, неизменно всегда выражающуюся в живом и непобедимом стремлении к предмету любви, такое учение никогда не может быть по существу индивидуалистическим, ставить целью жизни совершенствование личности, изолированной от других, но непременно должно исповедовать, что хорошо и радостно жить братьям вместе. Это положение мне было бы и очень легко развить и обосновать, но я думаю, что оно ясно само по себе и достаточно характеризуется теми немногими словами, какие были сказаны, и еще несомненнее станет, если прибавить к сказанному, что и действительно, верховной целью человеческой жизни, тем безгранично высоким идеалом, перед лицом которого эта жизнь должна протекать, является наше единение с Богом, а в Нем и с миром всех разумных существ. Любовь к Богу—это первая заповедь истинной религии, и насколько любовь не отделима от стремления к любимому, настолько несомненно, что высшее благо для верующего, цель его жизни, счастье последней и ее полнота в живом общении с любимым, с Богом, „Что ми есть на небеси и от Тебе чесо восхотех на земли? Исчезе сердце мое и плоть моя,

1) Подробное выяснение этой стороны в учении о любви можно читать в исследовании проф. И. В. Попова „Естественный нравственный закон“.

10

Боже сердца моего и часть моя, Боже во век“. Итак, прежде всего идеалом христианского совершенства является не изолированное в принципе развития личности, но ее живое общение с Богом. В этом же и первое коренное отличие христианского совершенства, как цели жизни, от того совершенства, какое ставится целью жизни в индивидуалистической этике. «Не я живу, но живет во мне Христос“. Так говорил о себе апостол Павел. И никогда ни один христианин, живший религиозной жизнью, искренно не усвоял себе ни одного доброго движения своей души, ни одной жертвы, ни одного подвига, но все возводил к Богу, все полагал во Христе. „Мы совершенны в Нем“, говорит апостол. Мы святы Его святостью, мы любим Его любовью, мы блаженны Его всеблаженством.

И святость, и блаженство—все не в христианине, но в Боге, в общении с единым Святым и единым Блаженным. Это учение может показаться неверующему странным и даже нелепым, но и неверующий не может отрицать, что это действительно христианское учение. Итак, верховная цель человеческой жизни в общении с Богом. „Отче Святый,—молился Христос Спаситель в Своей первосвященнической молитве,—соблюди во имя Твое тех, которых Ты дал Мне, чтобы они были едино, как и Мы... Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино... Я в них и Ты во Мне, да будут совершены во едино... Отче, Я хочу, чтобы те, которых Ты дал Мне, были со Мною там, где Я... Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них“. Вот слова Того, Кто есть первый и последний в христианстве, альфа и омега его. И конечно, после этого не нужно распространяться о том, что христианство социально по своей проповеди и существу своей жизни. Евангелие утверждает личность и в Боге, и в человеке, но цель жизни и благо личности видит не в ее изолированности, но в свобод-

11

ном любящем общении личностей как в Боге, в Лицах Св. Троицы, так и в общении с Богом человека. Думаю, что все это бесспорно, хотя еще не полнота ответа на наш вопрос. Когда мы говорим „социальный“, то необходимо мыслим общественность в смысле единения людей, человеческих интересов, земного общества. А пока речь была о Боге и человеке в его отношении к Богу. Скажу теперь и об отношениях человека к человеку в христианстве.

Если утверждать, что по христианскому учению любовь к Богу стоит в неразрывной связи с любовью к людям, то это значит повторять азбучную истину, которую прекрасно знает ученик начальной школы. Слова апостола, что всякий не любящий брата, но говорящий о своей любви к Богу—лжец, это такое яркое выражение веры в неразрывность любви к Богу и людям, усиливать которое, разумеется, излишне. Но именно как азбучная истина это утверждение о неразрывной связи в христианстве между любовью к Богу и людям настолько широко в своем содержании, настолько разносторонне, что когда от повторения словесной формулы приходится обратиться к ее анализу, то дело оказывается далеко не настолько простым, чтобы можно было успокоиться на одном факте неразрывности любви к Богу и ближним и на основании этого факта, констатируемого апостолом, объявить христианскую проповедь социальной по ее природе. Свой анализ названного свойства христианской любви я очень ограничу, соответственно прямой задаче своего доклада, и остановлюсь лишь на одной стороне в учении Евангелия о любви к Богу. Но и при такой ограниченной постановке, мне кажется, станет несомненным, какою глубиной, поражающей силой выражения и почти ужасающей безграничностью характеризуется евангельское учение о любви к Богу, как начало христианской жизни. Ограничусь я лишь указанием на одну сторону всякой любви, а в том числе, и особенно даже, любви религиозной,—это на

12

исключительность 1) любви, как на ее неотъемлемое свойстве, и эту исключительность я отмечу в двух плоскостях: прежде всего в самом учении Евангелия о любви, а затем и в самой жизни, согласной с Евангелием.

Всякая любовь исключительна по своей психологической природе, сказал я, и это ее свойство непосредственно вытекает из отмеченного уже мною коренного стремления, связанного с чувством любви, стремления к возможно полному единению с предметом любви, как бы отождествлению с ним. Для любящего существует любимый всегда прежде всего, и всякая любовь делает любящего несколько односторонне настроенным, как бы даже отдаляющим его от всего, что не есть любимый. Нужно ли пояснять эту мысль на примерах? Если да, то прежде всего назову материнскую любовь. Это любовь самая глубокая, самая прочная, самая обыденная, наконец. Справедливо говорят, что никакая любовь не заменит материнской. Почему так? Потому несомненно, что эта любовь исключительная, что дитя для матери всегда прежде всего другого, и постоянная нравственная опасность грозит матери именно с той стороны, чтобы не оказаться несправедливой в отношении других людей и если не разделить любви к своему ребенку между другими людьми, то по крайней мере не приносить всего мира в жертву своему дитяти. Еще пример. Каждый встречал в своей жизни людей, исключительно любящих свое дело, людей призвания. Пусть это будет ученый, музыкант, художник, проповедник. Чем сильнее любовь у такого человека к своему делу, тем меньше у него любви и интереса ко всему остальному. Не случайность, что такие люди бывают большею частью рассеяны, иногда неприятно односторонни, часто скучны, порою смешны.

1) Эта сторона в учении о религиозной любви прекрасно раскрыта в статье покойного Астафьева о „чувстве, как основе морали“, напечатанной в 80-х годах прошлого столетия в журнале „Чтения в обществе любителей духовного просвещения“.

13

Итак, любовь исключительна по своей природе. Такова же и религиозная христианская любовь к Богу. Когда Евангелие возвещает, согласно с ветхим заветом, что первая и большая заповедь есть заповедь о любви к Богу, то она говорит не о такой любви, какая возможна и вне Бога и наряду с любовью к Нему. Нет. Это любовь все превышающая и исключительная. Не просто сказано: люби Бога, но и как люби: всем сердцем, всею душой, всеми силами, всем разумением, иначе: всею полнотой, всеми нитями своего существа. Такая любовь не может не быть исключительной. Если любить всем существом и не играть при этом словами, то ясно, что не остается места никакой другой любви. Так именно и утверждает христианство: „если кто приходит ко Мне—учит Христос—и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Эти слова поражают своею силою и безусловной строгостью, но, однако, они вполне естественны с точки зрения природы любви: любовь всеобъемлющая—всегда исключительна, и для возлюбившего Бога всем сердцем нельзя не отрешиться от всего остального. „Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быт Моим учеником». Я сказал, что эти слова Господа выражают самую сущность всеобъемлющего чувства любви, и эти, именно, слова нередко служили камнем преткновения для богословского сознания. И здесь, в истории богословской мысли, выступало два главных соблазна на пути понимания этих слов.

Первый соблазн—умалить их значение, устранить из смысла их абсолютность, разглагольствовать о том, что эти слова надо понимать как-то особенно, что они относятся к каким-то исключительным моментам жизни. Это соблазн, который почти совершенно победил нашу обычную современную богословскую литературу, но сам легко может быть побежден прямым выводом из утвержденного ранее: раз любить всем сердцем, то все, что вне

14

любимого, ненужно, неинтересно, порою ненавистно. Это— закон любви. С другой стороны, речь об исключительных моментах, путем чего стремятся смягчить смысл слов Господа, ничего не проясняет: как будто может быть такое мгновение, когда бы допустима была ненависть к отцу или матери? Итак, нельзя умалять значения этих слов о совершенном отречении ради любви к Богу. Но гут является новый соблазн: принять этот закон, как полное выражение природы любви, как ее единственный закон. Это соблазн для сильных натур и прямолинейной богословской мысли, и он нашел выражение в односторонности аскетического богословия, которое является в этой своей односторонности выражением крайнего индивидуализма в понимании христианства. Один из великих подвижников-созерцателей (пр. Исаак) говорит, что „обязанность любви к ближним есть дело людей мирских и монахов недостаточных; отшельники же приносят Христу чистую и непорочную жертву помыслов“. Другой подвижник (авва Феодор) говорит еще резче: для того, чтобы быть монахом, надо вовсе отсечь от себя жалостливость. Авва же Алоний кратко формулирует сущность описываемого мною направления богословской мысли, когда утверждает, что „если человек не скажет в сердце своем: в мире я один да Бог, то он не найдет спокойствия" 1). Приведенные мною фразы не более как иллюстрация последовательно проведенного аскетического понимания христианства, когда в идеале любовь к Богу понимается всеобъемлющей в том смысле, что душа оказывается занятой одним Богом и своим спасением и вовсе бесстрастной, бесчувственной в отношении всего „мирского»—и к его радостям, й суете, и страданиям, и славе. Такое понимание евангельского учения о любви к Богу я назвал соблазном для богословской мысли. Соблазн здесь в односторонней прямолинейности. Ведь, в самом деле, если усвоять словам

1) См. исследование С. М. Зарина „Аскетизм“, ч. 1-я.

15

Христа абсолютное значение и не перетолковывать их, то кажется, что нет высшего пути христианского совершенствования, как путь всецелого отрешения от мира и пребывания наедине с одним Богом. Пусть фактически это не осуществлялось в жизни, но в идеале ее должна мыслиться именно такая отрешенность. Соблазн такого понимания христианства очень велик и тем более велик, чем яснее сознание недостаточности единичных усилий в борьбе со злом в мире. И все-таки это понимание—одностороннее и не менее ошибочное, чем то, которое перетолковывает и затеняет силу слов Господа о совершенном отрешении верующего от земных привязанностей. На первый взгляд может показаться буквальным сходство между евангельским и аскетически богословским учением о необходимости совершенного отречения для любви к Богу. Но если и не оттенять того, что в евангельских словах нет речи о „я“, но лишь о Боге, и свою жизнь требуется также возненавидеть, как отца и мать,—если, говорю, и не оттенять этого, то для знакомого с Евангелием сразу ясно, что учение о необходимости совершенного отречения для любви к Богу еще не выражает полноты учения Евангелия об этой любви. Когда Господь назвал заповедь Ветхого Завета о любви к Богу всем существом первой и большей в законе, то далее Он говорит: вторая же, подобная этой, то есть также заповедь великая и Божия—возлюби ближнего твоего, как самого себя. Трудно представить более яркую противоположность утверждения, чем та, какую мы встречаем в словах Христа Спасителя. Возлюби Бога всем сердцем, ради этой любви отрешись от всего, возненавидь своих ближних и свою собственную жизнь. Казалось бы, смысл этих слов ясен: если любишь Меня, если любишь Бога всем сердцем, то уже не люби никого более. Как мы видели этот смысл и приписывает словам Господа односторонне последовательно проведенное понимание христианства в аскетических опытах богословия. Но Евангелие говорит совершенно иное: заповедь о любви

16

к ближнему в законе оно называет „подобной“, родственной заповеди того же закона о любви к Богу, и не только не говорит, что, кто любит Бога, тот не должен никого более любить, но совершенно обратное: если Меня любите, заповеди Мои соблюдайте... и это есть заповедь Моя, чтобы вы любили друг друга... Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою“. Не умножаю текстов писания на эту тему, т. е. на ту, что любовь к Богу необходимо предполагает и любовь к человеку и служение его нуждам. Думаю, что это общеизвестно. Но ставлю принципиально вопрос, как возможно мыслить такое неразрывное единство любви к Богу и ближним, после слов Христа Спасителя о совершенном отрешении от земных привязанностей, а с этим вместе ставлю вопрос и о том, где корень ошибочности прямолинейного вывода аскетического богословия, будто совершенное отрешение и ненависть к миру есть идеал христианского совершенства.

Я сказал и повторяю, что исключительность есть выражение самой природы любви, и что эта исключительность, необходимо требует совершенной отрешенности от всех других привязанностей. Это—выражение коренного закона нашей любви, и в этом правда аскетического богословия: отрешение должно быть полным, а не половинчатым, и все сердце отдано любимому. Но это выражение неполноты жизни любви, но только одной ее стороны—отрицательной: для того, чтобы любить всем сердцем, нужно отрешиться от всего, жить одним любимым и в одном любимом. Но что же значит жить в любимом, что значит любить? Ответ на этот вопрос мы уже имеем: любить это значит находиться в живом общении с любимым, жить его жизнью, его интересами, его радостями и скорбями. Любовь есть живое единение с любимым в мысли, чувстве и воле, горячее желание согласовать с этими мыслями, чувствованиями и стремлениями всю свою жизнь, проникаться ими до совершенного уподобления любимому. Всякое нарушение гармонии в жизни любящих в каком-либо отношении есть

17

уже причина глубочайших страданий; а там где остается еще разделение моего и твоего, там нет и любви настоящей, полной, глубокой, всеобъемлющей. Вот это непрестанное стремление жить с любимым и быть одно с ним составляет настоящее содержание чувства любви вообще и религиозной любви в частности. В жизни говорят обычно, что любящий на все начинает смотреть глазами любимого, и чем сильнее любовь, чем более она захватывает душу, тем она более исключительна, тем полнее выражается эго единство жизни любящих, гармония душ. То же самое вполне приложимо и в отношении любви к Богу: чем полнее и горячее эта любовь, чем более она исключительна, тем более она выражается в жизни нашей души, согласной с жизнью Бога. Какая же это жизнь? Бог, отвечает Апостол, есть любовь, и жизнь возлюбившего Бога всегда будет отображением этой существеннейшей стороны Божеской жизни. Мы, христиане, должны любить Бога всею душой, всеми ее силами и способностями, своим чувством, волей и разумом в их гармонии с Божественными чувствованиями, Его волей, Его разумением жизни. „В вас, заповедует апостол, должны быт те же чувствования, что и во Христе Иисусе". Какие же именно чувствования? На это отвечает каждая строка Евангелия, каждое дело и слово Христа. Эти чувствования—бесконечная полнота любви, любящей отзывчивости на людскую жизнь, ее горе и радость. Жизнь любящего есть, далее, пребывание в воле Божией, желание служить Ему, быть Ему приятным. Какая же это воля? „Заповедь Моя та, чтобы вы любили друг друга“. Любить Бога, наконец, всем разумением, Его одного хранить в своей мысли, о Нем одном помышлять, Его одного познавать. Но думать о Боге и познавать Бога не другое что значит, как опять-таки познавать проявления бесконечно разнообразные и поражающие Божественного существа, т. е. Божественной И любви. И апостол так прямо и говорит, что познавать Бога, любить Его всем разумением можно только путем любви к созданию Божию: „Кто не любит—говорит апо-

18

стол,—тот и не знает Бога, потому что Бог есть любовь“. Так говорит апостол любви, и вся история отношений Бога к человеку поясняет эти слова.

— Итак, оказывается, что вся жизнь любящего Бога есть жизнь любви к тому, что возлюблено Богом. Обращу внимание на замечательное в процессе возникновения и роста религиозной любви. Эта любовь начинается на земле: как можно любить Бога, Которого не видим, тому, кто прежде не возлюбил брата своего, которого видит? Так спрашивает апостол, и вопрос этот предполагает отрицательный ответ. Это невозможно, и если кто говорит обратное, тот лжет. Чтобы зажглась в сердце человека любовь к непостижимому Отцу мира, нужно предварительно научиться любить вообще, то есть любить тех людей, которые ближе других к нам. Это естественный процесс возникновения любви к „невидимому“ вообще, не исключая высочайших идей истины, добра и красоты. Чтобы полюбить, например, истину, необходим предшествующий опыт познанного различия между истиной и ложью, опыт познавания истины. То же надо сказать относительно идей доброго и прекрасного и, наконец, относительно „невидимого" Бога. И поднявшись до высоты религиозной любви, верующий уже оставляет землю со всеми ее привязанностями позади себя: он уже не может больше любить мира самого по себе и жизни своей самой в себе. По сравнению с полнотой и совершенством Божественной жизни, причастником которой делается любящий уже в силу одной своей любви, все это—пепел, прах и тень, и дым. Но оставивши землю ради жизни „в Боге, человек в Нем же находит источник новой и совершеннейшей любви к миру, к земле, к братьям своим по плоти. Любовь к людям теперь у человека, возлюбившего Бога, не только не исчезает и не умаляется, но, напротив, расширяется до без конечности. Она уже не есть любовь к любящим только и близким по плоти, но не знает предела: она любит врагов, благословляет проклинающих, молится за гони-

19

телей. Это потому, что такая любовь является отображением любви Небесного Отца, Который, „солнце Свое сияет" на добрых и на злых и дождь посылает праведным и неправедным. Итак, мы делаем очень важное для нашей цели утверждение, что всеобъемлемость любви к Богу выражается непременно во всеобъемлющей любви к возлюбленному Богом миру. Самоотречение любви, ненависть к близким ради Бога, погубление жизни своей ради любви к Богу—все это путь не к духовному одиночеству, не к самоистязанию, но, напротив, к полноте любящего общения с миром, к богатству духовной жизни. И если мы раньше читали и поясняли поражающие слова Господа о совершенном отречении ради Него, то теперь прочтем не менее поразительные Его же слова бодрящей надежды и радости. „Нет никого, сказал Христос, кто оставил бы домы или братьев, или сестер, или отца, или мат, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Эти слова почти замалчиваются нашим богословием, а между тем это слова необычайной силы и выразительности. Получить в веке сем во сто раз более, получить во сто раз более всего, даже отцов и матерей! Для неверующих—это насмешка над людьми; для верующих—это полнота и счастье любви, нити которой утверждаются в одном центре—Боге, полноте и источнике жизни всего сотворенного. „Кто любит Родившего, тот любит и рожденного от Него“, говорит Господь. И у любящего Бога не только не закрываются глаза на жизнь мира, не только эта жизнь не чужая для него, но, напротив, родная и близкая: небо—престол Божий; земля—подножие ног Его; а люди все—дети одного Отца и братья друг другу.

Я долго остановился на уяснении принципиальной стороны христианского миропонимания. Этим я подготовил почву для того, чтобы иметь право утверждать со всею решитель-

20

ностью, что христианская нравственная проповедь—социальна по своему содержанию, что христианское совершенство неотделимо от любви к людям и служения им, и нет ничего более чуждого духу Евангелия, как индивидуализм, разобщенность верующих. Показать это на основании бесспорных евангельских свидетельств—моя ближайшая теперь и очень легкая задача. Но предварительно мне хочется сделать небольшое отступление, чтобы не оставить неясным одного, для теперешнего моего доклада случайного, но для христианского сознания вообще очень важного пункта.

Я привел слова некоторых известных христианских аскетов о том, что для жизни в Боге нужно совершенно отрешиться от мира. Эти слова я назвал односторонними, далеко не выражающими полноты жизни любви христианской. Теперь считаю нелишним заметить, что такой ошибочный, прямолинейно-слепой взгляд не нашел последовательного выражения и в творениях цитированных мною подвижников, а тем более в жизни их. По прекрасному образу аввы Дорофея взаимные отношения людей к Богу и другк другу могут быть уподоблены кругу, центр в котором Бог, а радиусы—пути человеческой жизни. Чем ближе мы подходим к центру по радиусам, по своей жизни, тем ближе мы становимся и друг к другу, так как все радиусы, пути жизни всего человечества, сходятся в центре. И наоборот: удаление от людей, расхождение радиусов, означает и удаление от Бога1). Преп. Исаак, типичный представитель созерцательного аскетизма, слова которого уже были однажды приведены, утверждает также, что „без любви к ближнему ум не может просвещаться Божественной беседой и Божественной любовью“, и что только в том случае, если с молитвою соединена милостыня, душа увидит свет истины 2). Известно также, что самое широ-

1) „Подвижнические наставления“, стр. 91—2, русского перевода,

2) Подробнее можно читать о подвижнических взглядах по этому предмету в названном уже исследовании С. М. Зорина „Аскетизм“, ч. 1-я.

21

кое понимание „сердца милующего" принадлежит также пр. Исааку х), и он, с. полным соответствием предмету христианской любви—Богу, включил в это сердце жалость и молитву за пресмыкающихся и даже за мир диавольский. Сказанное, впрочем, лишь отступление, которое имеет целью отметить, что христианское подвижничество, в лице его лучших представителей, должно быть признано стоящим выше аскетической односторонности в понимании идеала христианского совершенства.

Теперь я обращаюсь к тому, чтобы показать на основе Евангельского учения, что как любовь к Богу не отделима от любви к людям, так точно и личное совершенствование человека немыслимо по существу вне общения его с другими людьми и служения им. Доказывать это положение не нужно. Во-первых, оно само по себе несомненно для каждого, знакомого с Евангелием; а затем—это прямой вывод из утвержденного мною положения о неразрывности любви к Богу и людям. Но обратить внимание аудитории на некоторые частные стороны вопроса считаю далеко не лишним.

Нередко слышались справедливые предостережения против буквального понимания притчей Господа. Но также несомненно, что Он говорил притчами именно потому, что в наиболее простых и доступных пониманию образах хотел сообщить людям глубочайшие истины Своего учения.

1) Сердце милующее есть „возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них, очи у человека источают слезы. От великой и сильной жалости, объемлющей сердце, и от великого терпения умиляется сердце его, и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и а врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитвы, чтобы сохранились и были они помилованы; а также и об естестве пресмыкающихся молится с великою жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в сем Богу“. „Подвижническое слово 48“ по русскому переводу.

22

И когда ставится вопрос о христианском совершенстве, о путях к нему, то исключительно важное значение имеет притча о страшном суде. Это—величественная картина суда Сына Человеческого над людьми. Последние дают отчет в своей жизни, в томе, как они служили своему Господину, а Господь воздает каждому по делам его. И хотя по идее в день суда всякий человек должен дать ответ даже за каждое слово, но в притче яркими образами указано лишь на сущность христианского служения Христу: Я был голоден, говорит Господь, жаждою томился, не имел пристанища и одежды, болел и в тюрьму был заключен, и если вы в течение вашей жизни послужили Мне—а кто: послужил своим ближним, тот и Мне послужил, так как люди Мои меньшие братья,—то войдите в Мою радость, наследуйте Мое Царство, будьте всегда со Мною, В этой притче нет ничего нового, сравнительно с евангельским учением вообще, но в ней, как в фокусе, сходятся все лучи евангельского откровения о жизни праведной и благочестивой. Можно ли на основании этого сказать, что Евангелие игнорирует область аскетического делания, путь уединенного самовоспитания и служения Богу? Нет, конечно, ни один честный исследователь евангельского учения этого не скажет. Евангелие знает и пост, и молитву в клети своей, и отсечение руки, и удаление глаза—символы глубочайшей борьбы с внутренними соблазнами. Но также совершенио ясно, что основным содержанием христианской жизни является исполнение заповеди о любви к людям, то есть сфера социальных отношений. Христианин есть работник Божий в этом мире, и служить своему Господину он, конечно, может не иначе, как исполняя Его волю. И поэтому, когда св. апостол говорит, что „чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира“,—то это апостольское слово кратко формулирует сущность всего религиозного служения христианина. Из глубокой древности к нам доносятся тре-

23

вожные вопросы верующих, окруженных мирскими соблазнами, к отшельникам: можно ли христианину спастись вне пустыни, в миру? Вопрос этот понятен нам, так как и наша совесть говорит ясно, что жизнь наша в мире нередко бывает не богослужением, но идолослужением. Однако, не менее тревожный вопрос должен был стоять и перед верующими пустынножителями: можно ли спастись в пустыне, убежав от соблазнов мира, но и оставив в нем Господа и голодать, и жаждать, и всячески страдать? И свидетельствует история, что этот вопрос стоял перед совестью многих пустынников, и они отказывались от пути одиночества, отдавали свои силы служению людям и прежде всего—духовному руководительству ищущих и нуждающихся в нем. И должно быть одинаково понятно как то, что когда мирянин искал образа совершенной жизни, то устремлял свои глаза в пустыню, так и то, что, когда о пути совершенной жизни спрашивал отшельник, то голос совести приводил его к окну хижины бедных незаметных работников в городе, И здесь мне хочется сделать одно важное пояснение.

Для многих православных нет ничего более несомненного, как утверждение, что совершенное отшельничество есть высшая форма христианской жизни. Это я решительно отрицаю с принципиальной точки зрения. Для отдельного лица, конечно, та форма жизни есть высшая, которая ближе приводит его к Богу, делает душу верующего чище и сердце его одушевляет любовью к Спасителю. История церкви говорит, что всегда были люди, которые находили мир души и радость общения с Богом в отрешении от жизни мира, в тишине кельи, в одиночестве, в пустыне. Так как форма жизни, особенно в жизни религиозной, есть всегда нечто второстепенное и всегда воспринимаемое в связи со всеми личными особенностями характера, то каждый вправе идти к своему Спасителю тем путем, какой показывает ему его религиозная совесть. Но когда ставится принципиально вопрос о высшей форме жизни в

24

церкви, то ответ пустыни и отрешения от мира не есть ответ все объемлющий. Если я ограничусь указанием на жизнь Спасителя и на задачу Его Церкви в мире, то, мне, кажется, будет несомненно, что не пустыня, а мир весь ; должен быть местом воплощения в жизни идеи христианской святости. „Я не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Кик Ты послал Меня в мир, так г; Я посылаю их в мир“. Так молился Основатель христианской Церкви о Своих первых учениках, и эти слова доступны сердцу каждого: если бы апостолы были взяты от мира, освобождены от его соблазнов и страданий, то мир не познал бы Христа. И во всякое время нельзя определять задачу Церкви в ее отсечении от мира, но в| том, чтобы мир преобразовывать по духу Христова Царства. Мир—это нива, на которой растут добрые и злые семена; Царство Божие—подобно зерну горчичному, возрастающему постепенно, и закваске, преобразующей мирскую жизнь в жизнь новую, Богочеловеческую. Что же такое пустыня, монастырь, затвор и другие пути отрешения от мира? Это именно и есть только пути, только средства для совершенной жизни, но не самая жизнь, это частные формы христианской жизни, но не высшая, не идеальная. „Если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быт вверженным в огонь вечный; если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с обоими глазами быть вверженным в геенну огненную“. Этому отсечению руки и удалению глаза в личной жизни вполне отвечает удаление от мира и его соблазнов в, жизни церкви. Это— один из путей борьбы с побеждающими соблазнами мира, это—путь -приготовления души к служению Богу в мире. Как долго продолжится этот подготовительный период: сорок ли дней, как в жизни Спасителя нашего, несколько лет, как в жизни апостола Павла, или всю жизнь, как

25

было в лице отдельных подвижников,—это решает единственно совесть человека и его сыновнее дерзновение к Богу. Но нива Божия—мир весь, здесь—жатва, здесь ждут делателей, и мало их здесь и доныне. И мысль, намечаемая мною теперь, что пустыня и монастырь—лишь подготовительные ступени и частные формы совершенствования души, а не идеальные формы церковной жизни, эта мысль всегда была близка сознанию самих древних подвижников и величайших христианских учителей. Св. Иоанн Златоуст говорит, что великое желание сердца его и молитва к Богу о том, чтобы миновала надобность в монастырях и бегстве в пустыню от мира, то есть,—чтобы истинно христианская жизнь воцарилась всюду, И едва ли можно упрекнуть современное сознание за то, что оно ищет истинно-социальный смысл в подвиге христианского подвижничества. Самое уважение церкви к пустынникам и подвижникам, конечно, утверждалось не на числе молитв, совершаемых ими, и не на суде над их душою, которая открыта одному Богу, но на даре учительства, свидетельствующем о высоте духовного созерцания, то есть уже на подвиге общественного служения. И велико в этом случае было значение в истории церкви пустыни и монастыря. Шел туда народ верующий и падал ниц перед святыней, и возвращался к своим будничным делам утешенным и обновленным. И если позволено будет мне поделиться своими личными, быть может чрезмерно субъективными, суждениями, то я скажу, что, по моему убеждению, повышение религиозного, собственно православного самосознания, неизбежно выразится в развитии и процветании монашества, точно также как современный упадок его, вернее полное отсутствие монашеской формы подвижничества, наиболее выразительно характеризует упадок религиозного воодушевления в наши дни. Впрочем, это лишь мое субъективное суждение. Да и вообще речь о христианском подвижничестве есть уже некоторое отклонение от главного предмета моего доклада, отклонение, которое, однако, я считаю совершенно необ-

26

холимым для характеристики самой природы христианского миропонимания, так как монашество—это предел для нашего христианского кругозора, обращенного в сторону индивидуального понимания христианства. По существу же я повторяю после сказанного то свое утверждение, что христианская проповедь социальна по самому своему существу. Любовь не может быть принципом индивидуалистической морали, потому что цель любви всегда в другом, и совершенство христианское есть совершенство любящего, которое тем и характеризуется, что достигается оно не счётом и самолюбованием, но самозабвением и жизнью чужими интересами.

То, что я сказал пока о неразрывности совершенства христианского и любви к людям, имеет целью оттенить одно существенное в понимании христианского совершенства, что оно неотделимо от общения с людьми. Только тогда все виды подвига и борьбы с соблазнами мира имеют свой моральный смысл, если они являются подготовительным моментом к воспитанию личности для служения делу водворения на земле Божией правды. Такой вывод сделан мною из краткого анализа самого содержания евангельской проповеди, и вывод этот направлен против таких ложных направлений жизни и учения в различные эпохи церковной жизни, как догматизм, обрядоверие, увлечение вопросами внешней организации и регламентации жизни. Но есть еще один великий путь нравственной проверки христианского учения о жизни—это личность самого Христа Спасителя, Его жизнь на земле, как идеал истинной жизни. Если характеризовать эту жизнь в целом, то сразу поражает сознание необыкновенная полнота совершенства в лице Господа и гармоническое развитие отдельных сторон Его личности. Целого исследования недостаточно, чтобы анализировать нравственный образ Христа. Но для своей цели я остановлюсь лишь на одной стороне Его святой жизни и притом на такой, которая, в моем сознании, совершенно разрушает то весьма распространенное, но в высшей степени

27

ошибочное направление в понимании христианства, которое можно назвать ложным спиритуализмом. „Мне снился сон—рассказывает талантливый философ-моралист,—была ночь. Ангел взял меня к себе на крыло, чтобы унести в райские селенья. Я почувствовал себя парящим в небесах далеко над землею. Пока я поднимался, я слышал, как с земли доносился ко мне жалобный гул, словно монотонное рокотанье потоков... Но в этот раз я различал человеческие голоса: то были рыданья, смешанные со славословиями; стоны, прерываемые благословениями; то были отчаянные мольбы, вздохи умирающих грудей, исходившие вместе с дымом кадил. И все это сливалось в один необъятный голос, в такую душу разрывающую симфонию, что сердце мое болезненно сжалось, небо показалось почерневшим, и я более не видел ни солнца, ни радостного сияния мира. И я обернулся к своему спутнику: ты слышишь? сказал я ему. На меня глянуло ясное и кроткое лицо: то, сказал он, восходящие с земли молитвы людей. Пока он говорил, белое крыло его горело на солнце, но оно показалось мне совершенно почерневшим и внушало мне ужас: „Я затопил бы мир слезами, если бы был всемогущим“, воскликнул я, и я действительно принялся плакать, как ребенок. Я высвободил руку ангела и дал спустить себя на землю, думая, что во мне слишком много человеческого для того, чтобы я мог жить в небесах1)“. И то, что в этом образе высказал философ по поводу религиозного оправдания жизни мира, повторяется многими нашими современниками. И им нередко христианство кажется отталкивающим по своей чрезмерной будто бы бесплотности, чрезмерной отчужденности от людского горя и страданий, по своему стремлению для жизни в небесах покинуть землю. Но если бесспорно, что человек, не пожелавший жить в небесах под гул рыданий, доносящихся с земли, симпатичнее кроткого ангела, то должно быть также

1) М. Гюйо. Собрание сочинений в русс. переводе, т, 3, стр. 191—192.

28

не менее несомненно, что это ангел вовсе не христианский, сколько бы поводов считать его таким ни давало ложное, односторонне спиритуалистическое понимание христианства.

И так как здесь затрагивается самым существенным образом проблема о социальной стороне христианства, то я предложу опыт ее уяснения путем проверки христианского учения жизнью самого Учителя.

„Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих“. Это завет истинно религиозной жизни, нашедший свое воплощение во всей жизни Господа. „Ищите прежде Царствия Божия и правды Его“, „не собирайте себе сокровищ на земле“, но „на небе“; „не заботьтесь о завтрашнем дне“; „не бойтесь убивающих тело, но не могущих убит душу"... Это лишь несколько евангельских слов, говорящих о том,-что всюду в Евангелии утверждается преимущественное значение духа перед плотью, хлеба духовного перед хлебом телесным, неба перед землею. И все Евангелие дышит этой духовностью, вся проповедь Христа есть призыв к вере в небесное, невидимое, вечное, святое, всюду противополагается временное и вечное. Отсюда естественный соблазн подумать, что христианство нисколько не заинтересовано в устроении земного благополучия человека, равнодушно к его специально земным скорбям и радостям, нисколько не заботится о хлебе земном, безучастно к исканиям земной правды. И убеждение это может выступить в двух формах. Первая, когда христианин усвоит этот взгляд для себя лично, когда он себе скажет, что его „брашно“ есть то, чтобы творить волю Небесного Отца, когда он, ради ближнего и служения Богу, откажется от личной радости, когда он, ради достижения духовных целей, окажется изгнанным правды ради, и во имя вечной жизни погубит жизнь свою на земле. Этот первый путь усвоения евангельского учения о неизмеримом превосходстве духа над телом и хлеба духовного над хлебом телесным не может страшиться проверки путем сравнения с жизненным путем Иисуса Христа. Это Он

29

сказал, что брашно Его есть творить волю Пославшего Его Отца; это Он „вместо предлежавшей Ему радости“ избрал крестный путь человеческой жизни; это Он отверг путь земной славы, это Он положил жизнь Свою за друзей Своих. Пусть идет такой христианин по стопам своего Господа без смущения и колебания и помнит Завет Спасителя своего: если Меня изгнали, изгонят и вас; если Мое слово соблюдают и ваше соблюдут. Но есть и другой путь понимания евангельского учения о духовной жизни и ее превосходстве перед телесной. Это тот путь, когда просящему пищи, голодному сказать, что довольно для него слова Божия; когда страдающему в мире, вместо помощи, сказать, что это его благо; когда изнемогающему и обиженному в мире сказать, что это и есть высшая Божия правда; когда, глядя на неминуемо угрожающую человеку гибель, говорить, что наше жительство на небесах. Пусть так говорящий попытается проверить истинность своих слов на примере жизни Христа Спасителя, и, если у него осталась еще капля совести, он умолкнет и постыдится слов своих. Не было в мире и быть не может в христианском сознании никого иного, подобного Господу, в Его всецелой преданности воле Отца, совершенном небрежении о завтрашнем дне, о пище, одежде, удобствах жизни, в непоколебимом господстве мысли о вечном и духовном. Но не было в мире нашем никого другого, кто бы более любящего внимания уделял мелочам жизни окружающих Его современников, кто бы так отзывался на каждый стон человеческого сердца, на каждое горе и нужду людей. Жизнь Господа—единственная, каждое слово и дело Его имеют в глазах людей веры значение несравнимой ценности. И жизнь эта перед нами, и какая это человеческая, земная жизнь, какая добрая, отзывчивая, нежная настроенность. Даже непонятно как-то, как-то радостно странно, что большая I часть, почти вся жизнь Господа была отдана тому, чтобы делать людей счастливыми в самом обычном значении этого слова, возвещать величайшую истину в самой буд-

30

ничной обстановке, утешать скорбящих, кормить голодных, помогать бедным, обличать мир за неправду его земную, призывать мир к земной правде, молиться о хлебе насущном для всех. Представьте Христа, повторяющего перед голодным Свои слова Искусителю, что не хлебом одним жив человек; представьте Христа на браке в Кане поучающим, что смерть и время царят на земле; представьте Христа говорящим убитой горем матери, что смерть ее сына—ничто перед лицом вечности; представьте Христа учащим, что можно обижать беззащитного ребенка, вдову, сироту, больного и слабого, так как, кроме земной, есть еще небесная правда! Представьте такой образ Христа и если не смеете, то молчите и стыдитесь,—вот что можно сказать всем, защищающим неправду общественных отношений Евангелием Христа во имя будто бы Его учения о небесном, вечном и духовном. И когда нам говорят яко бы от лица Церкви, что богатые должны „хранит и умножать“ свое имущество, как „дар Божий“, а бедные должны „хотеть быть бедными“ и „сохранять внутреннюю; независимость духа“, так как богатство наше на небе; и когда, видя обиженных в мире, говорят им, что это— воля Божия, а обидчикам,—что власть их от Бога; и когда видят горе человека, обиженного людьми, и узаконенную неправду жизни и говорят, что это—воля Божия и закон мира, а Церковь тут не при чем, то лишь одно слово можно сказать таким людям и таким учителям: неправда! И если бы кому-нибудь казалось иногда, что вера в, вечность в христианстве может затенять область служения горю и нужде братьев наших, заглушать крик нужды; побуждать человека бросить брата своего на произвол судьбы в этом мире, то поверьте, что это не была религия христианская и вера в вечность действительная. Закон жизни христианской—подражание Христу. И как на суде Своем Господь видит в сердцах людей прежде всего их любящую отзывчивость на горе и нужду людей, так и Его личная жизнь была воплощением такой же отзывчиво-

31

сти. И праведно Отец дал весь суд Сыну Своему, потому что Он истинный Бог наш и истинный Сын человеческий! И там, где будет царить действительная вера во Христа, как Учителя и Источник жизни, где будут верить в то, что, кроме земной, есть еще небесная жизнь и правда вечная, там всегда будут отрекаться от себя и служить другим, там всегда мысль о вечном и небесном будет служить побуждением искать на земле Божьего Царства, служить здесь Его правде, стремиться к тому, чтобы воля Божия на земле царила так же, как и на небе...

В пояснение своей мысли о том, что мысль о вечном и небесном еще вовсе не говорит о пренебрежительном отношении к земле, невнимании к ее нуждам и страданиям, я позволю себе представить всего лишь одну иллюстрацию, заимствованную, однако, из такой эпохи и имеющую такое авторитетное значение, что, я полагаю, эта иллюстрация будет лучшим заключением первой части моего доклада, как бы обобщением всего сказанного до сих пор.

Сделалось общим местом в церковно-исторической науке то положение, что первые вена в истории церкви были веками высокого развития эсхатологических ожиданий, самого горячего одушевленного желания скорейшего наступления Царства славы Христа, самого острого противоположения вечного и сегодняшнего, небесного и земного. Эти чаяния и вся эта атмосфера с яркостью отразились прежде всего в богослужении. Но если я позволю себе сейчас привести отрывок из одной лишь молитвы, содержащейся в чине древней литургии св. Марка1), то, думаю, станет очевидным, что чаяние вечного откровения славы Христа в Царстве Его небесном не ослепляло глаз верующих в их взгляде на нашу земную жизнь, на ее труды, скорби и радости. „И молимся, и просим Тебя, человеколюбивый, бла-

1) См. „собрание древних литургий», изд. Петерб. дух. академии в 1878 г.

32

гий... Мир небесный даруй сердцам всех нас, также и мир сей жизни дай нам... Царь мира, даруй нам Твой мир в согласии и любви... Больных, Господи, призрев милостью и щедротами, исцели. Отстрани от них и от нас всякую болезнь и слабость. Лежащих в продолжительных болезнях восстанови. Мучимых духами нечистыми исцели. Находящихся в темницах, или рудокопнях, или под судом, или в осуждении, или в ссылках, или в горьком рабстве, или изнуряемых налогами, всех помилуй, всех избавь. Ибо Ты—Бог наш, направляющий расслабленных, восстановление падших, пристань обуреваемых, отмститель угнетаемых; всякой душе христианской, страдающей и угнетаемой, подай милость, подай облегчение, подай отдохновение. Также и наши душевные болезни исцели, телесные немощи уврачуй. Путешествующим братьям нашим,., на всяком месте сопутствуй: или по суше, или по рекам, или озерам... всех везде приведи в пристань спокойную, в пристань спасительную... возврати родным их радующимся, здоровым здоровыми. Также и наше, Господи, странствование в сей жизни сохрани невредимым и необуреваемым до конца. Дожди благотворные обильно ниспошли... Возвесели и обнови нисшествием их лицо земли, чтобы она оживилась каплями его, произращая. Речные воды подними до собственной меры их... Плоды земные благослови, Господи, сохрани целыми и невредимыми для нас, возведи их для нас в семя и жатву. Благослови и ныне, Господи, увенчание года благости Твоей для бедных народа Твоего, для вдовицы, для сироты, для пришельца, для всех нас, надеющихся на Тебя... Дающий пищу всякой плоти, исполни радости и веселия сердца наши“... Это только отрывок из одной молитвы, как сказал я. Но вообще нет, по-видимому, такого состояния, которое не привлекало бы к себе внимания представителей церкви и не окружалось ее молитвенною любовью. Особые прошения возносились за младенцев, сирот, вдов, старых и увечных, за живущих

33

в девстве и супружестве, за находящихся в чадородии, за внешних (язычников), за заблуждающихся и т. д. и т, д.

Этими словами молитвы из чина древней литургии я и закончу первую часть своего доклада и перейду к речи об отношении Евангелия к формам общественной жизни, к так называемому социальному вопросу.

До сих пор моею задачею было показать и оттенить социальный элемент в евангельской проповеди о нравственном совершенстве. Мне хотелось показать, что то учение, которое основным началом жизни признает любовь, а тип истинной жизни указывает во Христе Спасителе, такое учение является непременно великой социальной силой, и так как оно призывает каждого искать не своего, но пользу ближнего, как говорит апостол. Однако этим еще далеко не все сказано в смысле характеристики социальной стороны евангельского учения. До настоящего времени речь шла о любви, как силе, действующей внутри человека и побеждающей мировое зло и тьму светом личной любящей настроенности. Каждый христианин должен быть с этой точки зрения светильником, который нельзя прятать под спуд, должен быть работником на ниве Божией, чтобы не уподобиться рабу ленивому, спрятавшему свой талант. Всюду здесь Евангелие обращается, хотя и перед лицом всего мира и всего человечества, но обращается к отдельной личности, зовет эту личность нести в жизнь /общества свою любовь. Но пока еще я не говорил о том, что должна личность встретить в ответ на эту свою любовь со стороны общества верующих во Христа, призвана ли она одиноко служить миру, или же Евангелие указывает и дает не только основы, руководящие принципы для личного служения христианина миру, но также в Евангелии даны основы и христианской общественности, решается по своему и социальный вопрос. Социальный вопрос! Как много заключено для нашего времени в одном этом слове, сколько людей убеждено, что наша эпоха тем и замечательна, что на первый план жизнь выдвинула социальный вопрос, во-

34

прос, требующий разрешения прежде всего в области помощи несчастным и обездоленным в мире, но поднимающийся до идеи общечеловеческого братства. Стоит в наши дни перед этим вопросом христианская совесть, стоит перед ним и христианская наука и все христианские церкви. И совесть эта, и наука, и церкви знают, что один у нас учитель—Христос, к Нему, к Его Евангелию устремляются поэтому и взоры верующего, исследования ученого и церковные совещания. Он, Христос Спаситель, имеет слова вечной жизни в глазах людей веры, и даже для неверующих в Него, как Единородного Божьего Сына, ясно, что дух Его учения веет над всеми учениями мира, над хаосом человеческих разногласий. И мы знаем уже, что Христос и христианин не могут пройти мимо запросов человеческого духа, мимо исканий земной правды, мимо призыва на помощь нужде и горю людей. Мы знаем также, что если бы каждый, называющий себя христианином, исполнял учение Христа, то не было бы и самого социального вопроса в его теперешней постановке, и навсегда останутся правыми те, которые вместе с Достоевским первый залог истинно христианского гуманного прогресса и решения в духе Евангелия социальной проблемы видят в воспитании отдельных совершенных личностей христиан. Это — глубокая правда, но одна ее сторона. Здесь, во-первых, не все еще сказано: там, где речь идет о воспитании, где говорится о создании личностей, христиански настроенных, там неизбежно возникает вопрос о среде воспитывающей, о такой атмосфере жизни, которая благодетельно влияет на развитие личности, о таких источниках питания настроения личности, которые несут свои живительные соки в самые центры религиозной настроенности. А во-вторых, в Евангелии мы находим не только идею личного совершенства, но Евангелие же указывает человечеству великие задачи для построения нового здания христианской общественности, устроения нового царства живых христианских личностей, объединенных в нераздельный духовный союз; Евангелие дает свои идеи

35

и сеет в сердцах людей свои семена для преобразования мирских в собственном смысле слова, естественных форм жизни по типу нового откровения о Боге и человеке и для создания новых форм общественных отношений в среде людей.

На первой стороне дела, на вопросе о значении среды для воспитания личности, я останавливаться не буду, так как этот вопрос, на мой взгляд, настолько всесторонне освещен в нашей литературе, что можно считать бесспорно доказанным положение о важности общественной среды для гармонического развития личности. Что же касается моего второго, собственно богословского утверждения о том, что Евангельские нормы жизни относятся не только к личности, но обнимают собою и целые общественные группы, и Евангелие Христово указывает путь общественного развития человеческой жизни и дает основы для решения социального допроса, так ярко выдвинутого в наши дни,—то это утверждение нуждается в серьезном обосновании, так как оно далеко не является общепризнанным в современной богословской науке, а, по ее стопам, и в науке, изучающей христианство, вообще. Конечно, в одном докладе невозможно вдаваться в детальную полемику с различными направлениями в области решения постановленной мною частной проблемы, и моя прямая цель дать положительное обоснование высказанной мысли. Но, однако существует и в ходячих убеждениях, и в научных исследованиях два таких принципиальных освещения поставленного мною вопроса, которые в корне подрывают самую возможность положительного на него ответа, т. е. такого ответа, по которому Евангелие и христианство признаются содержащими в себе основы для решения социальной проблемы в собственном смысле слова.

Первый тип такого отрицательного решения вопроса можно кратко формулировать так, что христианство в своих заповедях имеет в виду исключительно отдельную личность, потому что заповедуемое Евангелием никогда не

36

может найти осуществления в жизни общества. Так, если откровение говорит „не убий“, то эта заповедь не имеет всецелого приложения в общественной жизни, где всегда существовала война и смертная казнь, как будто бы и церковью признаваемые установлениями, согласными с волей Божией. Если отдельному человеку сказано в Евангелии: „не суди“, не мсти, то в общественной жизни суд и воздаяние составляют необходимую основу общественного благоустройства и т. д. Второй тип отрицательного ответа на вопрос, исключающий прямую речь о социальном значении христианства, исходит из более глубокого, внутреннего основания, когда утверждается, что христианство есть религия только , личная, а проповедь Евангельская имеет в виду лишь и отношение личности к Богу и людям, но не касается общественных групп и норм общественных отношений. Это второе, отрицательное по существу, решение вопроса исходит из того основного предположения, что христианство и Евангелие имеют идею личного совершенствования, но не имеют своих идей общественного устройства и новых форм общественных отношений. Евангелие ничего не говорит на языке общественности, не ставит никаких особых задач семье, народу, государству, не создает никаких общественных форм, просто не имеет никакого общественного вида. Христианин со своим религиозным взглядом на мир, со своими затаенными последними чаяниями ходит среди общественного движения, не задевая общественных форм, относясь безразлично к закономерности их развития.

На первом типе отрицательного решения вопроса об отношении евангельской проповеди добра к началам общественной жизни я долго останавливаться не буду. Подробно разбирал я основные положения такого направления мысли, разъединяющей основы личной и общественной нравственности, в специальной речи 1), Здесь лишь укажу на

1) „К вопросу об отношении нравственности к политике“, Киев, 1905 г.

37

принципиальную невозможность такого разъединения. Невозможно это потому, что общество всегда составляется из отдельных сознательных личностей. И если каждый член общества в отдельности сознает себя христианином и видит идеал для своей жизни в учении и образе Христа, то и тысячи христиан, и миллионы их не могут признавать иного учителя, кроме Христа, не могут признавать того, что зло и скверна в их личной жизни добром и славой в жизни того общества, в состав которого они входят. Конечно, и каждый из нас, считающих себе христианином, может опускаться до уровня животной жизни, до жизни по руководству худших инстинктов своей природы. Тоже возможно и для целого христианского общества: оно также может, соответственно нравственному уровню своих членов, жить не по заповедям Евангелия, но по началам себялюбия и мщения. И поэтому, когда говорят, что общество в наличный момент истории построяет свою жизнь не на евангельских началах, но на принципе силы и односторонней справедливости, то едва ли кто решится оспаривать это. Но, однако, для сознания и теперешнего человечества ясно, что признаваемое злом в личной жизни не становится благом от того, что это зло совершается тысячами людей. Если, например, война царит в международных отношениях, то, однако, ни один моралист и христианский проповедник не признают этого международного убийства благом. Напротив, всегда война называется ужасом и злом, все церкви молятся о мире, только зло и ужасы войны признаются „злом неизбежным“. Насколько последний термин имеет условное значение, может наглядно показать история, в частности—история идей. Когда христианство возвестило, что в мире нет раба и свободного перед лицом общего Отца людей, то этой идеей безусловно предполагалось этическое осуждение рабства со всеми его ужасами. И однако, многие века рабство и христианами признавалось „злом неизбежным“. Таким же неизбежным злом казались в свое время и телесные наказания и смертная

38

казнь, но великое множество представителей науки уголовного права думают в наши дни по этому вопросу совершенно иначе... Пусть даже будет признано, что есть такое зло, которое действительно неизбежно будет существовать в жизни общества и в общественных отношениях. Но во всяком случае это „неизбежное зло“ останется злом и не должно быть называемо добром, христианство же и в ревности отдельных христиан, и в воодушевлении целых общественных групп всегда может бороться с этим злом и всегда боролось, хотя бы, к большому горю для христианского сознания, порою лишь в форме личного протеста против зла, а не в форме общецерковного учительства. Итак, я лишь указываю, что разъединение начал личной и общественной морали на основании неизбежности будто бы зла в жизни общества несостоятельно с научной точки зрения: из того, что так делалось до наших дней, вовсе не следует, что так и будет делаться, в особенности же, что так и должно делаться. Напротив, не только христианство с возвещенными Евангелием абсолютными нормами жизни, но и безрелигиозный гуманизм с его духовными приобретениями все яснее и смелее разрушает лживость понятия „неизбежное зло“ и преступные усилия мнимо христианского богословия оправдать словами Евангелия всякое зло, царящее в жизни.

Но отрицание социального назначения христианства в смысле прямого воздействия его на формы общественных отношений получает другую, собственно научную постановку, когда это отрицание утверждается на указании того, что христианство не определяет форм общественных отношений и не имеет своих идей семьи, общества, государства и даже отвергает эти идеи: семью, когда говорит, что должно возненавидеть отца или мать, жену и детей; общество и государство,—когда заповедует: всех люби, не суди, прощай, не мсти. Теперь, особенно после грандиозной попытки Вл. Соловьева оправдать возможность союза Евангелия с формами нашей культурной жизни,—попытки, можно сказать,

39

неудавшейся,—сделалось довольно обычным утверждение, что христианство анархично по своей природе и, как религия абсолютных устремлений, не может и не должно претендовать на то, чтоб своими нормами определять жизнь естественных человеческих установлений. Царство Христово— не от мира сего. Власти в нем нет, нет меча, и все попытки создать христианскую общественность останутся или утопически недостижимыми или явятся продуктом лицемерия.

Возражение это против самой возможности видеть в христианстве силу, нормирующую общественную жизнь, представляется в настоящее время еще не настолько законченным и раскрытым, чтобы можно было, с надеждой на положительные результаты, вступать с этим направлением богословской мысли в полемику. Я коснусь этого направления лишь настолько, насколько это органически связано с прямою задачей моего доклада.

Нельзя, конечно, оспаривать того основного положения, что Евангелие не определяет непосредственно форм общественных отношений. Это положение бесспорное, и вопрос идет в данном случае не об этой бесспорности, но о тех выводах, какие можно из нее сделать. И когда из этого положения делается тот вывод, что христианство не задевает общественных форм и относится безразлично к закономерности их развития, то этот вывод является глубоко ошибочным и с логической стороны, и со стороны своего содержания, у Христианство не определяет форм общественных отношений. Это, как я сказал, несомненно. Но что же может следовать из этого справедливого утверждения для уяснения вопроса об отношении Евангелия к общественности? Только то, что Евангелие—абсолютно, а наша общественность—относительна. Но это же самое применимо и к личной жизни. Разве Евангелие определяет формы этой жизни? Разве оно говорит, сколько человек должен есть, когда спать, сколько раз на день молиться? Разве оно указывает отдельные ступени на пути к лич-

40

ному совершенству? Можно ли сказать, что нищета духа— первая ступень, а изгнание за правду—последняя? Конечно, нет, каждая заповедь Евангелия абсолютна, бесконечно высока и ступенькой к совершенству служить не может. И все Евангелие бесконечно высоко для того, чтобы определять часы пищи или даже молитвы. Евангелие не определяет форм общественных отношений, но оно не определяет и форм личной жизни, Но как из последнего вовсе не следует, чтобы Евангелие не определяло как цели, так и самого пути личного совершенствования, так это же самое нужно сказать и относительно общественной жизни: не определяя ее форм. Евангелие может всецело определять ее цель, ее руководящие принципы, самый путь общественного развития по духу Христову. Пока я не предрешаю вопроса, делает это Евангелие или нет, но лишь отмечаю логическую необоснованность характеризуемого решения вопроса о нормирующем значении Евангельского учения в применении к общественной жизни. Теперь же перехожу к положительному обоснованию той мысли, что Евангелие действительно и в отношении жизни общества указывает такие же точные нормирующие начала, как и в отношении жизни личности, и дает свой масштаб для оценки самых форм общественных отношений. Речь моя будет по необходимости краткой, так как я не могу в части одного доклада предложить опыт целой христианской социологии.

Но я попытаюсь указать ее основы, и притом оперируя только с бесспорными данными Евангельского учения.

Самое бесспорное и вместе с тем самое важное в этом случае это то, что Евангелие указывает и цель и путь для жизни целого христианского общества и притом в совершенном согласии с теми, которые указаны для отдельных личностей. Уже было отмечено мною, что целью жизни каждого христианина должно являться единение с Богом, а в Боге и со всем миром разумных существ; путь же к этому христианскому совершенству указывается в любви. Это же самое можно сказать и о целом хри-

41

стианском обществе, и сказать это можно не только потому, что такое общество состоит из отдельных личностей, объединенных началами одной веры, но и по особым религиозно-мистическим основаниям. Недостаточно сказать, что, как для отдельной личности, так и для христианского и общества цель жизни—спасение—в любящем единении с Богом и друг с другом в Боге, но и нужно прибавить, что эта цель жизни для личности осуществима только через общество верующих и неразрывна с ним. Этические основания этого уже были показаны мною, когда я останавливался на анализе любви, как пути к христианскому совершенству. Теперь же остановлюсь на мистико-религиозной стороне дела.